সে বহুকাল আগের কথা। সুন্দরবন অঞ্চলে তখন শাসনকর্তা ছিলেন রাজপুরুষ খাঁ জাহান আলি। তাঁর প্রধান কর্মচারী ছিলেন মহম্মদ তাহের। লোকেরা তাঁকে বলতেন ‘পির-আলি’। কারণ, তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান। তাই তাঁর, নিষ্ঠা, গোঁড়ামি ও আড়ম্বরের আধিক্য ছিল। নিজেকে সাচ্চা মুসলমান প্রমাণ করবার জন্য সর্বস্তরের মুসলমান এমনকি গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণদেরও নিজের বাড়ির যে-কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন।

তখন বাংলাদেশের যশোর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগনার জমিদার ছিলেন দক্ষিণানন্দ রায়চৌধুরী। তিনি থাকতেন দক্ষিণডিহি গ্রামে। তাঁর ছিল চার ছেলে— কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। এই পির আলির সঙ্গে কামদেব আর জয়দেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্বের কারণেই পারিবারিক যে-কোনো ছোটখাটো অনুষ্ঠানেও পির আলি যেমন তাঁদের বাড়িতে যেতেন, তাঁরাও দু-ভাই যেতেন পির আলির নানা অনুষ্ঠানে।

একবার রোজার সময় পির আলিকে একজন বেশ কয়েকটি লেবু দেন। সেগুলি দেখতে এত সুন্দর এবং সুগন্ধী ছিল যে, অতশত না ভেবেই তিনি সেগুলি নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে থাকেন। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন কামদেব আর জয়দেব। পির-আলির ধর্ম-নিয়ম পালনের বাড়াবাড়ির কারণে মজা করার জন্য তাঁরা পির আলিকে বলেন, “ও আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে লেখা আছে, ঘ্রাণে অর্ধভোজন। গন্ধ শোঁকা মানেই অর্ধেক খাওয়া। কিন্তু আপনি তো এখন রোজা করছেন। রোজা মানে তো সারা দিন উপোস থেকে সন্ধ্যের সময় খাওয়া। কিন্তু এই গন্ধ শোঁকার জন্য তো আপনার অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেল। মানে নিয়ম অনুযায়ী রোজা ভঙ্গ হয়ে গেল। আপনি এখন তা হলে কী করবেন?”

পির আলি আগে হিন্দু ছিলেন। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও ‘ঘ্রাণে অর্ধভোজন’ বিষয়টি উনি ভাল করেই জানতেন ও বিশ্বাস করতেন। ফলে তিনি মেনে নিলেন তাঁর রোজা ভঙ্গ হয়েছে। ব্যাপারটা নিজের দোষে হলেও যেহেতু ওই দুই ভাই সবার সামনে বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তাঁদের উপরে উনি মোটেই খুশি হলেন না। সামনাসামনি মুখে কিছু না বললেও অপেক্ষায় রইলেন এই আচরণের শোধ নেবার জন্য।

আরও পড়ুন: হাইকু

একদিন তাঁর বাড়িতে একটি বিশাল মজলিসের আসর বসালেন। আর সেখানেই তিনি তাঁর মনে চেপে রাখা প্রতিশোধের জ্বালা মেটালেন ওই দুই ভাই কামদেব আর জয়দেবকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে। কামদেব আর জয়দেবও যথারীতি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলে পূর্বপরিকল্পনা মতো বাড়ির অন্য প্রান্তে বসানো ভিয়েনে সঙ্গে সঙ্গে রাঁধুনিরা শুরু করে দিলেন গরুর মাংস রান্না। সেই রান্নার গন্ধে চারিদিক ম ম করতে লাগল। পির আলি তখন মুচকি হেসে ওই দুই ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, গো-মাংসের ঘ্রাণে আপনাদের কি অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে? তা হলে প্লেটে করে বাকিটা দেওয়ার জন্য বলি?

কথিত, তাঁরা পালাবার আগেই পির আলির লোকেরা তাঁদের ধরে ফেলেন এবং জোর করে তাঁদের মুখের মধ্যে গরুর মাংস ঢুকিয়ে দেন। যদিও রটনা বা কথনে সত্য মিথ্যা দুয়েরই অবকাশ থাকে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক কামদেব আর জয়দেবকে হিন্দুধর্মের নেতারা ধর্মচ্যুত করেছিলেন। অগত্যা আর কোনো উপায় না দেখে তাঁরা দু-ভাই মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুসলিম ধর্ম নেওয়ার পরে কামদেবের নাম হয়েছিল কামালুদ্দিন খাঁ এবং জয়দেবের নাম হয়েছিল জামালুদ্দিন খাঁ।

লোকলজ্জার ভয়ে কামদেব এবং জয়দেব নিজেদের বাড়িতে আর যেতে পারেননি। তাঁদের অন্য দুই ভাই রতিদেব এবং শুকদেবের বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেটাও লোকে মেনে নিল না।

সমাজপতিরা কেবল তাঁদেরই নয়, যে দু-ভাই তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদের উপরেও নানা চাপ দিতে থাকলেন। এই খবর পেয়ে অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন পির আলি। রসিকতার এত বড় বিপাক তিনিও চাননি। নিজেদের মতো করে বসবাসের জন্য কামদেব আর জয়দেবকে তিনি মগুলায় বেশ কিছুটা জমি লিখে দেন। ওই জমি পেয়ে ওঁরা দু-ভাই স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিয়ে দক্ষিণডিহি ছেড়ে মগুলাতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এই সূত্রেই স্থানীয় মানুষ রতিদেব আর শুকদেবকে বলতে শুরু করলেন— পির আলি ব্রাহ্মণ। তখনকার দিনে এর চেয়ে অপমানজনক আর কিছু ছিল না। ফলে সম্মান নিয়ে বাঁচার জন্য রতিদেবও সবকিছু ছেড়েছুড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আর পাঁচজন অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষের মতো জীবনযাপন করতে লাগলেন।

যশোরের ভূগিলহাট ছিল তখনকার দিনের সংস্কৃত চর্চার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র। একদিন ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বংশের সুযোগ্য সন্তান মঙ্গলানন্দ ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা নেমে আসায় তিনি আর ঝুঁকি নেননি। কারণ, অন্ধকার নামলেই ভৈরব নদে তখন জল-দস্যুদের উৎপাত শুরু হয়ে যেত। ফলে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন দক্ষিণডিহির স্বনামধন্য জমিদার শুকদেবের বাড়িতে। ওদের পিরালিত্বের ঘটনা তিনি জানতেন না। তাই সেই সুযোগে নানা কৌশলে তড়িঘড়ি করে মাত্র ক-দিনের মাথাতেই বোন রত্নমালার সঙ্গে শুকদেব মঙ্গলানন্দের বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়েতে উপহার হিসেবে দেন আড়াইশো বিঘা জমি ও প্রচুর যৌতুক। ওই বিপুল সম্পত্তি পেয়ে মঙ্গলানন্দ আর ফুলিয়ায় ফিরে যাননি।

আরও পড়ুন: অক্ষয় কুমার বৈদ্যের কবিতা প্রতীক্ষা

শুকদেব ছিলেন প্রথম ‘পির আলি ব্রাহ্মণ’ পরিবার। ওই পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে বউকে মুখোপাধ্যায় পদবি উপহার দিলেও মঙ্গলানন্দ কিন্তু তাঁকে নিখাত ব্রাহ্মণ্য জাতে তুলতে পারেননি। উল্টে সমাজপতিদের বিচারে তিনি নিজেই পতিত হয়েছিলেন দ্বিতীয় ‘পির আলি ব্রাহ্মণ’ পরিবার হিসেবে।

খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে আদিশুরের রাজস্বকারে বৌদ্ধ প্রভাবাচ্ছন্ন বঙ্গদেশের হিন্দুদের স্বধর্মের ফিরিয়ে আনতে ও প্রধান্য বিস্তারের জন্য কন্যাকুঞ্জ থেকে যে পঞ্চব্রাহ্মণ্যের আবির্ভার ঘটে তাদের মধ্যে শাল্ল্যি গোত্রীয় ক্ষিতিশ ছিলেন অন্যতম। পিঠাভোগের কুশারীরা ও শাল্ল্যি গোত্রীয় ক্ষিতিশের বংশজাত ব্রাহ্মণের ধারাবাহিক উত্তর পুরুষ। কথিত আছে ভট্টনারায়ণের পুত্র দ্বীননাথ শাল্ল্যি গোত্রীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ মহারাজ ক্ষিতিশের অনুগ্রহে বর্ধমান জেলার ‘কুশ’ গ্রামে দানস্বত্ব লাভ করে কুশারী গোত্রভুক্ত হন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাক্ষণ কাণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১)। সেখান থেকে রবি ঠাকুরের পূর্ব উপাধি কুশারী হয় (রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়) কালক্রমে যশোর অধুনা খুলনার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে তাঁদের আবাসভূমি গড়ে ওঠে।

যশোরের পিঠাভোগের জমিদার বংশের ছেলে জগন্নাথ কুশারি একদিন ভৈরব নদের উপর দিয়ে বজরায় চেপে যাচ্ছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে মহাবিপদে পড়েন তিনি। কিছুতেই আর এগোনো যাচ্ছিল না। তখন বাধ্য হয়ে দক্ষিণডিহির এক জায়গায় তিনি বজরা ভেড়ালেন। আশ্রয় নিলেন কাছেই, শুকদেবের বাবা দক্ষিণানন্দ রায়চৌধুরীর প্রতিষ্ঠা করা কালীমন্দিরে। এই কথা শোনামাত্র শুকদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সমাদর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। জগন্নাথ কুশারি ছিলেন অবিবাহিত। দেখতে শুনতেও বেশ ভালো। তার উপরে জমিদার বংশ। যথেষ্ট প্রতিপত্তি। শুকদেব এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি জগন্নাথকে প্রস্তাব দিলেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। শুকদেবের মেয়ে ছিলেন ভীষণ সুন্দরী। জগন্নাথ তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু বিয়ের পর ‘পির আলি ব্রাহ্মণ’ পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছে জানতে পেরে জগন্নাথের বাবা জগন্নাথের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর আর ঠাঁই হল না পৈতৃক ভিটেয়। বিতাড়িত হলেন সম্পত্তি থেকেও। বাধ্য হয়ে সদ্য বিয়ে করা বউকে নিয়ে জগন্নাথ ফিরে এলেন শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর শুকদেব তাঁকে যশোর-নরেন্দ্রপুর সংলগ্ন বারোপাড়ায় অনেকখানি জমি লিখে দিলেন। সেই জমিতেই ঘরজামাই হিসেবে নতুন জীবন শুরু করলেন জগন্নাথ কুশারি। ফলে তৈরি হল তৃতীয় ‘পির আলি ব্রাহ্মণ’ পরিবার। এইভাবে তিন পরিবারকে নিয়ে তৈরি হল ‘পির আলি ব্রাহ্মণ’দের মূল কাঠামো— ‘পির আলি সমাজ’। চলতি ভাষায় ‘পিরালি’। শুধু জন্মসূত্রেই নয়, বৈবাহিক সূত্রেও আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল পিরালি ব্রাহ্মণেরা।

জগন্নাথ কুশারীর পরবর্তী বংশধর পঞ্চানন কুশারী মতপার্থক্যের কারণে দক্ষিণডিহি ছেড়ে কলকাতার গঙ্গাতীরে কালিঘাটের গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। প্রচলিত যে, জগন্নাথ কুশারীর চতুর্থ বংশধরেরা যখন বারোপাড়া ছেড়ে কলকাতার সুতানুটি-গোবিন্দপুরে চলে আসেন, তখন সেখানে বেশির ভাগই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা বাস করতেন। তাঁদের না ছিল টাকা-পয়সা, না ছিল ভদ্রস্থ চালচুলো। কোনো অসুখ হলে ডাক্তার পর্যন্ত দেখাতে পারতেন না। তাই তাঁদের বিপদে-আপদে সব সময় পাশে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলেন এই কুশারীরা। ওইসব অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কাছে তাঁরা ঈশ্বরের স্বরূপ হয়ে উঠলেন। ঈশ্বরের আর এক প্রতিশব্দ— ঠাকুর। তাই ওখানকার লোকেরা তাঁদের ‘ঠাকুর’ বলে ডাকতে শুরু করলেন।

এই ‘ঠাকুর’ ডাকের মধ্য দিয়েই তাঁরা যেন আগের কৌলীন্য ফিরে পেতে লাগলেন। কুশারীর বংশধর রামানন্দের ছিল দুই ছেলে— মহেশ্বর আর শুকদেব। ‘কুশারী’ পদবির সঙ্গে ‘পিরালি’ কথাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেখে গোবিন্দপুরে এসে ‘কুশারী’ পদবি ছেড়ে ওখানকার লোকেরা তাঁদের যা বলে ডাকতেন, সেই ‘ঠাকুর’টাকেই পদবি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন শুকদেব। এই ভাবেই পিঠাভোগের কুশারী কলকাতায় ঠাকুর হিসাবে পরিচিত পান।

ঠাকুর হওয়ার পিছনে আরও একটি কারণ হল, ওই সময় ভাগীরথী নদীতে আসা ইংরেজদের বাণিজ্য তরীর মাল ওঠানো এবং নামানোর ঠিকাদার এবং খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবসা করতেন পঞ্চানন কুশারী। এ কাজে নিয়জিত শ্রমিকেরা কুশারীকে শ্রদ্ধাভরে ঠাকুর মহাশয় বলে ডাকত। জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছেও তিনি ঠাকুর বলে পরিচিতি পেয়ে যান। তাদের কাগজপত্রে TAGORE লেখা হতো। এখান থেকেই ‘ঠাকুর’ উপাধির প্রচলন। যাই হোক, দীর্ঘকাল ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ‘টেগোর’ উচ্চারণটি স্থানী রূপ লাভ করে। বিশ শতকে এসে সব টেগোরই ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষাতেই ‘ঠাকুর’ হলেন। ব্যতিক্রম শুধু রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাংলা ভাষায় ঠাকুর; কিন্তু ইংরেজি ভাষায় এখনো টেগোর। এখানেই শেষ নয়, সে-সময় জোড়াবাগান অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠ নীলমণিকে বন্ধুত্বের খাতিরে বর্তমানের জোড়াসাঁকোয় (তখনকার মেছুয়াবাজার অঞ্চল) দেড় বিঘা জমি দিতে চান বাড়ি করে থাকার জন্য। কিন্তু নীলমণি সেই দান নিতে রাজি না-হওয়ায় বৈষ্ণবচরণ তাঁদের পৈতৃক শালগ্রাম শিলা লক্ষ্মী-জনার্দনের নামে ওই জমি লিখে দেন। ফলে লক্ষ্মী-জনার্দনের জমিতে গড়ে ওঠে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি।

আরও পড়ুন: ইতিহাসের বাস্তব এবং লেখকের বাস্তব : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ২

নীলমণির বড় ছেলে রামলোচনের বিয়ে হয় দক্ষিণডিহির ‘আদি পিরালি’ বংশের রামকান্ত রায়চৌধুরীর এক মেয়ে মেনকার। কিন্তু মেনকার বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পাঁচ বছরের ছেলে রাধানাথ আর এক বছরের শিশু দ্বারকানাথকে রেখে তিনি মারা যান। পাঁচ বছরের ছেলেকে না হয় যে কেউই মানুষ করতে পারবে। কিন্তু এক বছরের ওই একরত্তি শিশুটার কী হবে! তখন একাধারে মাসি ও জেঠিমা অলকাই দত্তক নেন দ্বারকানাথকে।

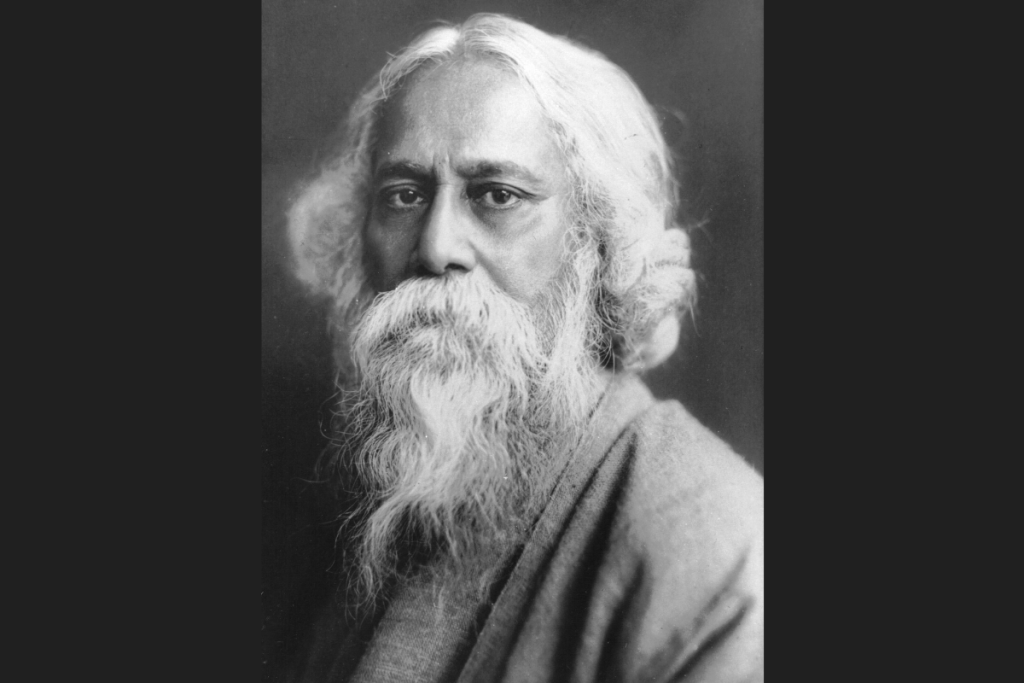

এই দ্বারকানাথই পরিণত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি মেতে উঠলেন শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ সংস্কার ও আধুনিক চিন্তা-ভাবনায়। পরে তিনিই হয়ে উঠলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের ছিল মোট পনেরোটি সন্তান। তার মধ্যে চোদ্দোতম সন্তান হিসেবে পৃথিবীর মাটি ছুঁয়েছিলেন যে পুত্রটি, তিনিই হলেন— বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।#