।।প্রথম পর্ব।।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগীয় কোনো দৃষ্টান্তের তেমন উল্লেখ মেলে না বাজার চলতি তথাকথিত বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসগুলোতে। এইসব ঐতিহাসিকের ধারণায় এ ধরনের সাহিত্য সমালোচনার প্রথা আবির্ভূত হয়েছে ঔপনিবেশিক কালে ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বসমূহ পঠন-পাঠনের ফলে। তাই তাঁদের আলোচনার সূচনা কারো হাতে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে, আবার কেউবা সে ইতিহাসকে টেনে এনেছেন রামমোহনের যুগে। এটা ঘটনা হিসেবে সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রেই প্রথম পশ্চিমি সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে পূর্বকালীন ও সমকালীন সাহিত্যের বিচার শুরু করেছিলেন। কিন্তু উপনিবেশ-পূর্ব যুগে যে সাহিত্য সমালোচনার ধারা অনুপস্থিত ছিল এমনটা বলা যায় না। প্রাচীন বাংলায় হয়তো অ্যারিস্টটল কিংবা হোরেসের মতো সাহিত্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতের অভাব ছিল, তবে সাহিত্য পাঠ করে তার ভালোমন্দ বিচারের রীতি প্রচলন ছিল। এদেশে খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে অলংকারশাস্ত্র বহমান ছিল, যা দিয়ে লিখিত সাহিত্যের বিচার করতেন সাহিত্য সমালোচলকরা। প্রায় সতেরোশো বছর ধরে সংরচিত হয়েছে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র, যার শুরু ‘নাট্যশাস্ত্র’-এর লেখক আচার্য ভরত ও সমাপ্তি ‘রসগঙ্গাধর’ প্রণেতা পণ্ডিত জগন্নাথ। এরই অন্তর্বর্তী পর্বে ভারতীয় সাহিত্যের রিক্থ থেকে ভাব ও আঙ্গিক ঋণ গ্রহণ করে বাংলা ভাষায় লেখা সাহিত্য চলতে শুরু করেছিল নবম-দশম শতক নাগাদ। সুতরাং প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রকে অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যেরও রস, ধ্বনি, রীতি, গুণ, অলংকার ইত্যাদির বিচার হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষে গৌড়ীয় ভক্ত আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভু শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাব ঘটার পর ভক্তিতত্ত্বের ধারণায় গুরুতর কিছু বদল ঘটে। যে ভক্তিকে আচার্য ভরত কোনো স্থায়ী কিংবা সঞ্চারী ভাব হিসেবে স্বীকৃতিই দেননি, শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে তা কৃষ্ণ বিষয়ক রতিতে পরিণত হয়ে বিচিত্র মধুর রসের সৃষ্টি করে। সেই রসের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি নিয়ে গড়ে ওঠে ‘ভক্তিরসামৃত সিন্ধু’-র মতো তত্ত্বগ্রন্থ ও ‘উজ্জ্বলনীলমণি’-র মতো বৈষ্ণবীয় অলংকারশাস্ত্র। ফলে বৈষ্ণব সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড গড়ে ওঠে মধ্যযুগে। বর্তমান নিবন্ধে অলংকারশাস্ত্রের শুষ্ক বিবিবিধান নয়, বরং মধ্যযুগের কবিদের চোখে তাঁদের কোনো কোনো পূর্বজ কবির কাব্য কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল তারই পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে তার আগে উপনিবেশ পূর্ব যুগে বাঙালির সার্বিক বিদ্যাচর্চার সূত্রে তার সাহিত্যপাঠের যৎসামান্য খোঁজখবর দিতে চাই।

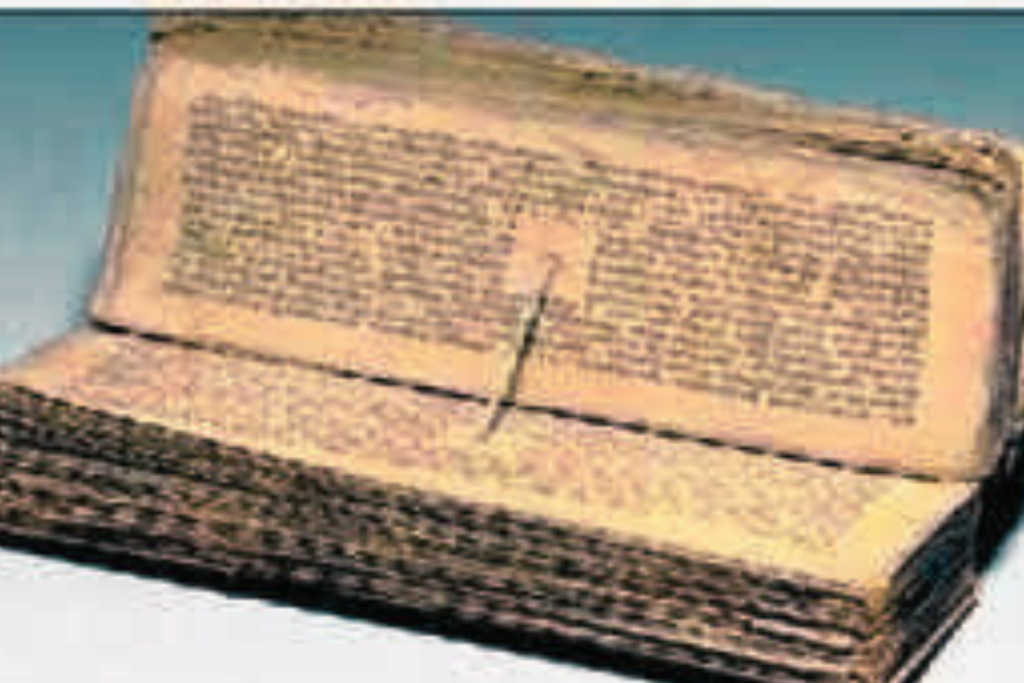

মধ্যযুগে বাংলায় বিদ্যাচর্চার ইতিবৃত্তের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে পুথিভিত্তিক বিদ্যাশিক্ষা তখনও মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল। ব্রাহ্মণ সমাজের সবাই যে শিক্ষিত ছিলেন এমন নয়। বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির ক্ষেত্রেও তাই। সংস্কৃত পড়ার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের। শিক্ষিত কায়স্থেরা প্রশাসনিক কাজকর্ম করতেন, তাই তৎকালীন রাজভাষা হিসাবে আবশ্যিকভাবে শিখতে হত ফারসি। সম্ভবত চৈতন্যযুগ থেকে নবশাখ সম্প্রদায়ের মানুষরা বিদ্যায়তনে শিক্ষিত হতে থাকে। টোলে পড়ার অধিকার লাভ না করলেও অনেকে পাঠশালে যেত। তবে এরা অনেক আগে থাকতেই হিসাব-নিকাশের কাজে দক্ষতা অর্জন করে। তথাকথিত জল-অচল অন্ত্যজ শূদ্রদের কোনো শিক্ষাদীক্ষার অধিকার ছিল না। তাদের এই অধিকার হরণ করে নিয়েছিল ব্রাহ্মণ সমাজ রচিত ধর্মশাস্ত্রগুলি।

আরও পড়ুন: কবি রামকৃষ্ণ দাস

প্রাচীনযুগে কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র সবকিছুই লিখিত ছিল সংস্কৃত ভাষায়। প্রাচীনযুগের প্রায় অন্তে বাংলা ভাষার উদ্ভব। তদবধি বাংলা সাহিত্যের প্রসার চর্যাগানগুলি যার সূচক দৃষ্টান্ত। ধর্মবিরোধিতার কারণে হিন্দুর দেববিগ্রহ, দেবমন্দিরের মতো মুসলমান প্রশাসকদের কাছে দেবভাষা সংস্কৃতও হল অবহেলিত, অবজ্ঞাত। তাঁরা বরং পৃষ্ঠপোষণা দিলেন নবসৃজ্যমান বাংলা ভাষাকে, সমাদর করলেন বাংলা কাব্যের কবিদেরকে। এর ফলে দ্রুত বিকাশ লাভ করল বঙ্গের দেশজ ভাষা। প্রাচীন যুগ থেকে সাহিত্যের সঙ্গ নিয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। মধ্যযুগেও তার সংসক্তি থেকে মুক্ত হল না সাহিত্য। এখানে মানুষের কথা থাকলেও ধর্মের শাসনে-ত্রাসনে তার দফা-রফা। চাঁদবণিক তার প্রমাণ। পৌত্তলিক ধর্মেরই তখন দারুণ রমরমা। এই ধর্মের প্রচারকারীরা সাহিত্যকে তার বাহন বানিয়ে নিল। আর বাংলা ভাষায় সে সাহিত্য লিখিত হওয়ার ফলে ধর্মের অন্তঃসার অনুশাসন অতিদ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে লাগল। এভাবেই মঙ্গলকাব্য, পদাবলি সাহিত্য, নাথসাহিত্য, জীবনীসাহিত্য প্রভৃতির সৃষ্টি। অন্যদিকে অনুবাদ সাহিত্যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস নয়, প্রাধান্য পেল মানবধর্মের কিছু নীতি, আদর্শ— যা মহাকাব্যিক চরিতের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

মধ্যযুগে নানারকম বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন ছিল বঙ্গদেশে। শিশু শিক্ষার্থীরা হাতে-খড়ির পরে থাকত অক্ষর পরিচয়ের পালা। সে পর্ব চুকলে পরে ধাপ বর্ণযোজনা। মানিকরাম গাঙ্গুলী তাঁর ধর্মমঙ্গলে জানিয়েছিলেন যে, বর্ণপরিচয় ঘটবার পর একটি শিশু লিখতে শিখত দশ থেকে বারো দিনের মধ্যেই। পাঠাশালায় পাঠ্যতালিকায় থাকত আঠারো ফলা, অঙ্ক, সিদ্ধি ও বানান শিক্ষা। প্রত্যেককে আবশ্যিকভাবে শতকিয়া, নামতা ও কবিতা মুখস্থ করতে হত। গণনা শেখার জন্য ব্যবহৃত হত সামুদ্রিক শঙ্খ বা কড়ি। মৌখিকভাবে গণনা করতে সাহায্য করত কতকগুলি ছড়াধর্মী আর্যা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাথটের আর্যা, আসল নফার আর্যা, মনকরার আর্যা, আনামনার আর্যা, গণ্ডাকরির আর্যা, জমাবন্দির আর্যা। গণিতের জন্য শুভঙ্করী আর্যা তৈরি হয় অনেক পরে। এই ছিল পাঠশালে প্রথমিকের পাঠ। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য হিন্দু বালকদের প্রথমে যেতে হয় টোলে। পরে চতুষ্পাঠীতে। টোলের পাঠ্যতালিকায় ছিল ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকারশাস্ত্র, অভিধান ও সাহিত্য। আর চতুষ্পাঠীতে পড়ানো হত জ্যোতিষ, তর্ক, আগম, পুরাণ, বেদ, যোগ, ন্যায় ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়। আঠারো শতকের একটি ‘পুস্তক জায়’ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, উচ্চস্তরের শিক্ষার মাধ্যম পুরোপুরি সংস্কৃত ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে কিংবা যদুনাথের ধর্মপুরাণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লুইধরের বিদ্যালাভ প্রসঙ্গে কবিরা যে পাঠ্যতালিকা দিয়েছেন তাতে সাহিত্যের মধ্যে রঘুবংশ, মেঘদূত, অনর্ঘরাঘব, গীতগোবিন্দ, ভট্টিকাব্য, রত্নাবলী, এমনকি জৈমিনীর মহাভারতের নাম থাকলেও কোনো বাংলা কাব্যের নাম নেই। বোঝা যায়, কবিরা নিজেদের টোল-চতুষ্পাঠীর পঠন অভিজ্ঞতাকেই এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। আসলে, বাংলা কাব্য তখনও প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দেশি ভাষায় লেখা এই কাব্য তখন পাঠিত হত কোনো কোনো রাজসভায় কিংবা জমিদার ভূস্বামীদের মনোরঞ্জনের সভায়। আর পরিবেশিত হত পার্বণিক অনুষ্ঠানে নাটমন্দিরে অথবা চণ্ডীমণ্ডপে। দেবতাকে স্তুতিগান শোনানোর উপলক্ষ্য করে সাধারণ দর্শক শ্রোতার মানসিক উদর-পূর্তির। খুব ক্বচিৎ কদাচিৎ শিক্ষিত ব্যক্তিবিশেষের অবসর যাপনের সঙ্গী ছিল সাহিত্য। কেউ কেউ পেশাদারি লিপিকরদের মজুরি দিয়ে পুথি নকল করাতেন নিজের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু তবুও বলা উচিত হবে না যে, তখন স্বাধীন পাঠকের অস্তিত্ব ছিল। আসলে তখনো মুদ্রণযন্ত্র আসেনি এদেশে, বাণিজ্যিকভাবে পুথির উৎপাদন শুরু হয় নি। তাই সব পুথিও সহজলভ্য ছিল না সকলের কাছে। উৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে রামায়ণ-মহাভারত, কিংবা মনসা-চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পাঁচালি পড়ে শোনানো হত। পদাবলির ক্ষেত্রে পাঠের তুলনায় গান গেয়ে আসর পরিবেশন করাই ছিল প্রচলিত রীতি। কথক ঠাকুর কথকতা করতেন, পাঁচালি গায়ক পাঁচালি পড়তেন নির্দিষ্ট সুরে, আর কীর্তনীয়ারা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আসরে অবতীর্ণ হয়ে পালা তথা পদপর্যায় গেয়ে শোনাতেন উৎসুক শ্রোতাদের। আর বাংলা কাব্য পড়তেন কবিযশোপ্রার্থী ব্যক্তিরা। নিজেরা কাব্য রচনা করবার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে পূর্ববর্তী কবিদের রচনা থেকে আহরণ করতেন বিষয়বস্তু, ভাব, ছন্দ, অলংকার, কাব্যবিন্যাস কৌশল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, পাঠক হিসেবে এঁরা ছিলেন বিশিষ্ট। কারণ শুধু আলগা রসাস্বাদন করাই নয়, পঠিত কাব্যের খুঁটিয়ে বিচার করা এঁদের আদত ছিল। আলংকারিক রাজশেখর যাকে বলেছেন ‘ভাবয়িত্রা প্রতিভা’, এ হেন ব্যক্তির মধ্যে সেই ধরণের ক্ষমতার বাড়বাড়ন্ত ছিল। এঁদের কেউ কেউ পূর্বজ কবির প্রতিভার সূক্ষ্মবিচারের চেষ্টা করতেন, আবার কেউবা বিচারের নামে অবিচারও করতেন— কারণ তাঁদের প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য থাকত অন্যের কাব্যের দোষ দেখিয়ে নিজের রচনাকে গৌরবান্বিত করে তোলা। একে ঠিক যথার্থ কাব্যবিচার বলে না। তবুও সমালোচনার ইতিহাসে এক বাদ দিলে ইতিহাসেরই অঙ্গহানি হবে। এমন সমালোচনাকে কি অরসিক বলা হবে, না কি ধান্দাবাজ? এটা ঘটনা যে, পৃথিবীর অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্য যথাযোগ্যভাবে আস্বাদিত না হওয়ায় সেইসব সাহিত্যিকদের ভাগ্যে দুর্নাম ও গ্লানি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। কবিদের এই দুর্ভগ্যকে স্মরণ করে বোধহয় বররুচি বলেছিলেন, ‘অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ’। তবে একই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের দু’একটি শাখায় ‘সমালোচনা মানেই পূজা’— এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম বৈষ্ণব জীবনী কাব্য। এর পিছনে যে-কারণটি লুকিয়ে আছে সেটি সাহিত্যের রসবোধের তুলনায় মহান্ততান্ত্রিক সম্মাননা ও বৈষ্ণবীয় বিনয়ের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত। শুধু রীতি হিসেবেই নয়, হয়তো বা সত্যসত্যই কবিরা চালিত হতেন সম্মান প্রদর্শনের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের দ্বারা এবং সেক্ষেত্রে রসবিচার ছাড়াই কাব্যের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়ে যেত শুধুমাত্র অগ্রবর্তী কবি বলেই।

আরও পড়ুন: ভালবাসার মানুষ টনি মরিসন (প্রথম পর্ব)

উপরোক্ত দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রে মধুযগের কবিদের চোখে মধ্যযুগের কাব্য সমালোচনা স্পষ্টত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এদের একটিকে বলা যেতে পারে, অনুকূল ও অন্যটিকে প্রতিকূল সমালোচনা। অনুকূল সমালোচনায় যেমন ঘটেছে স্তুতিবাদের আড়ম্বর, তেমনি প্রতিকূল সমালোচনায় কখনো কখনো প্রকাশ পেয়েছে যুক্তিহীন বিরুদ্ধতা। অনুকূল সমালোচনায় এই যে অনুবর্তীদের শ্রদ্ধানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা কি কাব্যে প্রকৃত বিচারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সবসময়ে? নাকি প্রথানুবর্তনের মাঝে মাঝে সত্যভাষণের দায়বদ্ধতাও স্বীকার করে নিয়েছেন এইসব সমালোচকরা? এর উত্তরে এককথায় বলতে হয় যে, এ দু ধরনের নমুনারই অস্তিত্ব আছে কবিদের কাব্যবিচারে। একই সঙ্গে এটাও দেখতে পাওয়া যাবে যে, শুধু রসবিচার নয়, কবির কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, কাব্যের মাঙ্গলিক ভূমিকা বিচার ইত্যাদিও বিচার্য হয়ে উঠেছে অন্য কবির কাছে। কেউ শুধু উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কোথাও রয়েছে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য অগ্রজ-বন্ধনা। এইসব উল্লেখ থেকে সাহিত্য-ঐতিহাসিকগণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন কোনও লুপ্তপ্রায় কবির কাব্যসম্ভারের তালিকা, কিংবা সেই ধারার সূচনাপর্বের কবির নাম। যেমন কবিকঙ্কণের পুথি থেকেই জানা যায় চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মানিক দত্তের নাম। কবি লিখছেন: ‘মানিক দত্তরে আমি করিয়ে বিনয়। / যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।।‘ এ উল্লেখ শুধু উৎসভিত্তক। তেমনি রূপরামের লেখায় বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় সংক্ষেপীকরণের যে সুযোগ নিয়েছিলেন ধর্মদাস বৈদ্য, তিনিও অগ্রবর্তী কবির কাব্যের উল্লেখ নামমাত্র করেছেন। তবে ‘তাহা শুনি সভাকর হইল উল্লাস’ এই কথায় রূপরামের লেখার জনপ্রিয়তাকে কিছু নির্দেশও করছে। ময়ূরভট্ট সম্ভবত ধর্মমঙ্গল শাখার আদিকবি। পরবর্তীকালের তিন-চারজন কবির লেখায় তাঁর বন্দনা শুনতে পাওয়া যায়। খেলারাম চক্রবর্তী ছিলেন ধর্মমঙ্গলের গায়েন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উত্থপান করে রূপরাম খেলারামের বন্দনা করে লিখেছেন—

খেলারাম গায়েন করিল বহু হিত।

হাতে যন্ত্র দিয়া শিখাইল নাটগীত।।

ধর্মের চরণে মাগিয়া নিও বর।

খেলারামের কল্যাণ করিবে মায়াধর।।

চলবে…