রামমোহন রায়। ভারতের ইতিহাসে চিরকালই স্মরণযোগ্য। ভারতের আধুনিক মানুষের শিরোপার দাবিদার তিনি। হুগলির রাধানগরে তাঁর জন্ম এবং পরবর্তীতে তিনি কর্মসূত্রে কলকাতা আসেন। পরিবারের দিক থেকে দেখলে তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন নবাবের গকর্মচারী। অনেক ভাষা জ্ঞান ও বেদান্ত পাঠ তাঁর দৃষ্টিকে স্বতন্ত্র করেছিল। কলকাতাতে পাকাপাকি বাস, ইউরোপীয় উদারপন্থীদের সঙ্গে মেলামেশা এবং কথিত নিজ বৌদিকে সহমৃতা হতে দেখে, তিনি এই প্রথা বন্ধে প্রয়াসী হন। এবং এতদিন চলে আসা ‘সতীদাহ’ শব্দটি কেন ‘সহমরণ’ শব্দে পরিণত হল রামমোহনের কলমে? জিজ্ঞাসা আসে। ‘দাহ’ থেকে ‘মরণ’ শব্দটির ব্যবহার, আক্ষরিক অর্থে নারীকে হত্যা বোঝালেও, একটু সম্মান যেন আছে- ‘মরণ’ শব্দ ব্যবহারের মধ্যে। এবং তিনি ‘সতী’ হবার নামে নারীকে দাহ হবার নিয়ম থেকে মুক্ত করেছিলেন আইন প্রণয়ন করে। কাজটা সহজ ছিল না।

হিন্দু পবিত্র ধর্মীয়গ্রন্থ বলে সম্মানিত এবং ঈশ্বরের বাণী বা পুজোর সময় শ্লোক আউড়ানো হয় যেসব গ্রন্থে, সেখানে সতীদাহের উল্লেখ ছিল।

১। অথর্ববেদ মতে, আমরা মৃতের বধু হওয়ার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি। (১৮/৩/১,৩)।

২। পরাশর সংহিতাতে বলেছে, মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ বৎসরই স্বর্গবাস করে। (৪:২৮)

৩। দক্ষ সংহিতা: “যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়” (৪:১৮-১৯)।

৪। দক্ষ সংহিতা অনুসারে যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে। (৫:১৬০)। যেমন করে সাপুড়ে সাপকে তার গর্ত থেকে টেনে বার করে তেমনভাবে সতী তার স্বামীকে নরক থেকে আকর্ষণ করে এবং সুখে থাকে।

৫। ব্রহ্মপুরাণে বলছে, যদি স্বামীর প্রবাসে মৃত্যু হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর পাদুকা বুকে ধরে অগ্নিপ্রবেশ করা।

৬। মহাভারতের মৌষল পর্বে, কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর চার স্ত্রী রুক্ষিণী, রোহিণী, ভদ্রা এবং মদিরা তাঁর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। এমন কি বসুদেবের আট পত্নীও তাঁর মৃত্যুর পরে সহমরণে গিয়েছিলেন।

৭। ব্যাসস্মৃতি বলছে, চিতায় বিধবা নারী তার স্বামীর মৃতদেহে আলিঙ্গন করবেন অথবা তার মস্তকমুণ্ডন করবেন।

৮। ষষ্ঠশতকের বরাহমিহির তার বৃহৎসংহিতায় বলেন যে, নারীর প্রেম কি সুদৃঢ়, তারা স্বামীর দেহক্রোড়ে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে। (৭৪:২৩)।

৯। রামায়ণেও আমরা দেখি, রাবণের কাছে বন্দি থাকাকালে সীতার “সতীত্ব” ঠিক ছিল কী-না সেটা জানার জন্য অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। সেটা ভগবান রামও অনুমোদন করে দেন! অথচ, রামের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অধিকার কারও ছিল না!

১০। মহাভারতে পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহমরণে গিয়েছিলেন।

বেদে:

যদিও ভারতীয় বেদ ভাষ্যকারগণদের মতে, সতীদাহের উল্লেখ নেই। বরং স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহের ব্যাপারেই তাঁরা মত দিয়েছেন। এ বিষয়ে অথর্ববেদের দুটি মন্ত্র প্রণিধানযোগ্য:

১। অথর্ববেদ (১৮.৩.১)

“ইয়ং নারী পতি লোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্ব্য মর্ন্ত্য প্রেতম্। ধর্মং পুরাণমনু পালয়ন্তী তস্ম্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।”-

(অর্থঃ হে মনুষ্য! এই স্ত্রী পুনর্বিবাহের আকাঙ্খা করিয়া মৃত পতির পরে তোমার নিকট আসিয়াছে। সে সনাতন ধর্মকে পালন করিয়া যাতে সন্তানাদি এবং সুখভোগ করতে পারে।)

২। অথর্ববেদ ১৮.৩.২ (এই শ্লোকটি ঋগবেদ ১০.১৮.৮ এ ও আছে।

“উদীষর্ব নার্ষ্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূব।” (অর্থঃ হে নারী! মৃত পতির শোকে অচল হয়ে লাভ কি?বাস্তব জীবনে ফিরে এস। পুনরায় তোমার পাণিগ্রহনকারী পতির সাথে তোমার আবার পত্নীত্ব তৈরী হবে।)

ব্রাহ্মণ সাহিত্য, প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি স্তর, যা প্রায় ১০০০ খ্রীঃপূঃ – ৫০০ খ্রীঃপূঃ ইতিহাসবিদ আলতেকারের মতে, সতীদাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। একইভাবে, গৃহসূত্র, ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সময়ের রচনার তারিখ সহ আচার-অনুষ্ঠানের জন্য নিবেদিত পাঠের একটি অংশ, সতীর উল্লেখ নেই। *৪

ইতিহাসের পাতা থেকে:

ক) গুপ্ত সাম্রাজ্যের আগে থেকেই ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন সতীদাহ প্রথার উদাহারণ পাওয়া যায় অন্তর্লিখিত স্মারক পাথরগুলিতে। এ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন স্মারক পাথর পাওয়া যায়, মধ্যপ্রদেশে, কিন্তু সব থেকে বড়ো আকারের সংগ্রহ পাওয়া যায় রাজস্থানে। এই স্মারক পাথরগুলিকে সতী স্মারক পাথর বলা হত যেগুলি পুজো করার বস্তু ছিল। [Shakuntala Rao Shastri, Women in the Sacred Laws – The later law books (1960)]। ডাইয়োডরাস সিকুলাস (Diodorus Siculus) নামক গ্রিক ঐতিহাসিকের খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের পাঞ্জাব বিষয়ক লেখায়ও সতীদাহ প্রথার বিবরণ পাওয়া যায়।

খ) খ্রিষ্টপূর্ব ৪ শতকে দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের বিবরণে সতীদাহ প্রথার সন্ধান মেলে। তাছাড়া, আলেকজান্ডারের সাথে ভারতে বেড়াতে আসা ক্যাসান্ড্রিয়ার ইতিহাসবিদ এরিস্টোবুলুসও সতীদাহ প্রথার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।

গ) প্রাচীনকালে বিভিন্ন পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সতীদাহের উল্লেখ আমরা পাই। অলবিরুনি, মানুচি, বার্নিয়ের ভ্রমন বৃত্তান্ত পড়ে আমরা জানা যায়, ভারতের শ্মশান গুলোতে নিয়মিত সতীদাহ হত।

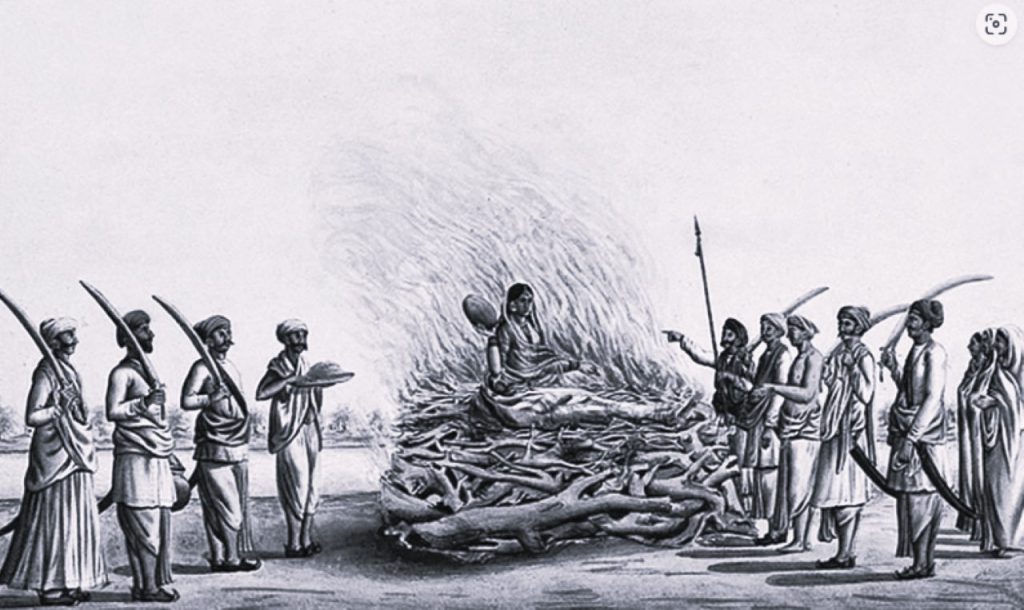

হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে সহমরণের এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গেলেও সতীদাহের আদেশ নিয়ে ধর্মগ্রন্থেই নেই। বরং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এমন অনেক নারী চরিত্র আছেন, যাঁরা স্বামীর মৃত্যুর পরও বেঁচে ছিলেন। ধর্মগুরুরা এসব পৌরাণিক কাহিনি ব্যবহার করেছেন সতীদাহ প্রথার নামে নারী হত্যার ক্ষেত্র তৈরিতে। সতীদাহ প্রথা ছিল মূলত সামাজিক ও ধর্মীয় হত্যাকাণ্ড। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দখল নিতে এবং পারিবারিক মানসম্মান নষ্ট হওয়ার ভয় থেকে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা সদ্য বিধবা হওয়া নারীকে জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারতেন। তাছাড়া ছেলে মারা যাওয়ায় তাঁর স্ত্রীকে বাড়িতে রাখা বোঝা মনে করা হতো। হত্যাই যেন সহজ ও একমাত্র সমাধান ছিল! স্তবাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথাচর্চার প্রবণতা অনেক বেশি ছিল।—ঢাকঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদির আওয়াজ আর চারপাশের মানুষের হইহল্লার আড়ালে চাপা পড়ে যেত বিধবার কান্নার শব্দ। বিধবা নারীকে নববধূর মতো সাজিয়ে, সিঁদুর ও ফুলের মালা পরিয়ে, চন্দন ও আলতার রঙে রাঙিয়ে জ্বলন্ত চিতার ওপর তুলে দেওয়া হতো। অনেক সময় আফিমজাতীয় মাদকদ্রব্য খাইয়ে বা মাথার পেছনে আঘাত করে অজ্ঞান করে হাত-পা বেঁধে স্বামীর চিতায় তুলে ভস্ম করে দেওয়া হতো। চিতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে বাঁশ বা কাঠ দিয়ে আঘাত করা হতো এবং ঠেলে দেওয়া হতো আগুনের ভেতর।

এটা সত্যি, ব্রাহ্মণদের মতো অনেক সাধারণ মানুষের নিকটও এই সতীদাহ প্রথা একটি অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। আর তাই একদল যখন স্বামীহীন গৃহবধূকে সাদা শাড়ি পড়িয়ে, চুল কেটে, আতপ চাল খাইয়ে অনাকর্ষনীয় করে তুলতে তৎপর ছিল, অপর দিকে অন্যদল তখনো তার প্রিয় আত্মীয়টিকে মৃত্যুর করুন মুখে ঠেলে দিতে অনুতকন্ঠিত হতো। এই বিষয়ে ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক বলেন যে, জনস্বার্থ বিরোধী বা অপ্রয়োজনীয় প্রথা যদি কেহ জনসমাজের উপর চাপিয়ে দেন, তবে সে প্রথা অল্প দিনেই লোপ পায়। ব্রাহ্মণরা যে সকল বন্ধনী দিয়ে সমাজকে বেধে ফেললেন, তাহ আপদকালের জন্য বিধান –

সহমরণ ও রাজপুত; আলাউদ্দিন:

একথা বলা হয় আলাউদ্দিন খিলজির পদ্মাবতীর প্রতি আকর্ষিত হন। তাই তিনি সতী হয়েছিলেন। সতীদাহ মূলত ছিল রাজপুতদের প্রথা। বীর স্বামীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুর খবরে আগুনে ঝাঁপ দিতেন তাদের স্ত্রীরা, যেটি জহরব্রত নামে পরিচিত।

মুসলিম শাসকদের কঠোর বিরোধিতা:

১। সতীদাহ প্রথা বন্ধের প্রথম সরকারি প্রচেষ্টা মুসলিমরা করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক সর্বপ্রথম এই প্রথা বন্ধের চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন।

২। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে যারা সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন,তাদের মধ্যে হুমায়ুন স্থানীয় হিন্দুদের প্রতিবাদের মুখে পড়েছিলেন। [Central Sati Act – An analysis by Maja Daruwala is an advocate practising in the Delhi High Court. Courtsy: The Lawyers January 1988.] মুঘল সম্রাট হুমায়ুন (১৫০৮-১৫৫৬) সর্বপ্রথম সতীদাহের বিরুদ্ধে রাজকীয় হুকুম দেন।তবে সদ্য বিধবা নারীর শিশুসন্তান থাকলে তাঁর সতীদাহ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

৩। আকবর সতীদাহ প্রথা সম্পূর্ণ রোধ না করলেও তাঁর কোতোয়ালদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোনো মহিলাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন সতী না করা হয়। আকবর নিজে জয়মাল নামের একজন মহিলাকে সতীদাহ থেকে বাঁচিয়েছিলেন এবং তার পুত্রকে কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। কারণ সে তার মাকে জোর করে ‘সতী’ করতে চেয়েছিল। গভর্নর ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতি আকবরের নির্দেশ ছিল ‘সতী’ হওয়ার আগে তারা যেন সরকারি অনুমতি চায়। গভর্নর প্রথমে তাকে সতী না হওয়ার জন্য বোঝাতেন। পরিবার সেই মহিলাকে ত্যাগ করলে তার জন্য সরকার থেকে মাসোহারার ব্যবস্থা করা হতো। এছাড়াও কোনো মহিলার ছোট বাচ্চা থাকলে তাকে সহমরণের অনুমতি দেওয়া হতো না। এরপর সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) সতীদাহ আটকানোর জন্য সরকারিভাবে আদেশ জারি করেন যে, কোন নারী, প্রধান পুলিশ কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া সতীদাহ প্রথা পালন করতে পারবেন না। এছাড়াও এই প্রথা রদের জন্য তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের অধিকার দেন যা তারা যতদিন সম্ভব ততদিন সতীর দাহের সিদ্ধান্তে বিলম্ব করতে পারেন। বিধবাদের উত্তরবেতন, উপহার, পুনর্বাসন ইতাদি সাহায্য দিয়েও এই প্রথা না পালনে উৎসাহিত করা হত।

৪। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান তাদের রাজত্বকালে আকবরের আইনই বহাল রেখেছিলেন।ফরাসি বণিক এবং ভ্রমণকারী তাভেরনিয়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বে সঙ্গে শিশু আছে এমন বিধবাদেরকে কোনমতেই পুড়িয়ে মারতে দেওয়া হত না এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, গভর্নররা তড়িঘড়ি সতীদাহের অনুমতি দিতেন না, কিন্তু ঘুষ দিয়ে করান যেত।

৫। শিশুদের এই প্রথা থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহানের সময় নিয়ম ছিল কোনো অবস্থাতেই যেসব মহিলাদের সন্তান আছে তাদের দাহ হতে দেওয়া হবে না।

৬। আওরঙ্গজেব হচ্ছেন প্রথম সম্রাট যিনি তাঁর সাম্রাজ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে। আওরঙ্গজেব ১৬৬৩ সালে আরেকটি আদেশ জারি করেন, কাশ্মীর থেকে ফিরে আসার পর শেখ মুহাম্মদ ইকরাম বলেন যে মুঘল নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জমিতে, কর্মকর্তারা আর কখনও একজন মহিলাকে পুড়িয়ে মারার অনুমতি দেবেন না। যদিও আওরঙ্গজেবের আদেশ আধিকারিকদের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে এড়ানো যেতে পারে, ইকরাম যোগ করেন, পরে ইউরোপীয় পর্যটকরা রেকর্ড করেন যে মুঘল সাম্রাজ্যে সতীদাহ প্রথা খুব বেশি ছিল না এবং সতীদাহ ছিল “খুবই বিরল, কিছু রাজার স্ত্রীদের ছাড়া, ভারতীয় মহিলাদের পুড়িয়ে মারা হত এমনকি আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে।’

সদ্য বিধবা নারীর শিশুসন্তান থাকলে তাঁর সতীদাহ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সতীদাহের বিরুদ্ধে ছিল মুসলিম শাসকদের কঠোর মনোভাব ছিল। দিল্লি সুলতানি রাজত্বকালে সতীদাহ প্রথার জন্য যাতে বিধবাকে বাধ্য না করা হয় তাই সতীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সতীদাহ প্রথা সম্পাদন করার রীতি ছিল। যদিও পরে এটি একটি প্রথানুগামিতার রূপ নেয়। মুঘল সম্রাটরা স্থানীয় চলিত প্রথায় সাধারণত অন্তর্ভুক্ত হতেন না, কিন্তু তারা এই প্রথা বন্ধের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

মিশনারিদের ভূমিকা:

১৭৯৯ সালে খ্রিষ্টান যাজক ও বাংলায় গদ্য পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক উইলিয়াম কেরি এই প্রথা বন্ধের প্রয়াস নেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কাছে তিনি সতীদাহ বন্ধের আবেদন জানান। কলকাতায় এই প্রথা বন্ধ হলেও মার্শম্যানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অন্যত্র সতীপ্রথার চল ছিল। ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা সতীপ্রথার বিরোধিতা করে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করে। শ্রীরামপুর মিশনারিরা সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এই প্রথা যে শাস্ত্রসম্মত নয় তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা ইংল্যান্ডেও জনমত গঠনের চেষ্টা চালান। শ্রীরামপুরের মিশনারি উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে এই কুপ্রথা বন্ধের জন্য উদ্যোগী হতে বলেন। কিন্তু ইতিহাস অন্যরকম।

১৯৩২ (আশ্বিন ১৩৩৯) সালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা।। প্রথম খণ্ড’ প্রকাশিত হয়। মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুরের মিশনারি থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত ‘সমাচার দর্পণ (১৮১৮—১৮৩০)’ থেকে শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য বিষয়ের সংবাদগুলি সংকলন করেন সম্পাদক। ‘সমাচার দর্পণ’-এ সহমরণ নিয়ে বেশ কিছু খবর প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, মার্শম্যান সম্পাদক হলেও পত্রিকার খবর লেখালেখির কাজ করতেন হিন্দু পণ্ডিতরা। শুরুতে বলা কয়েকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে হিন্দু পণ্ডিতদের এই ভূমিকা থেকে।*১৩ যেমন, সহমরণ বিষয়ের খবরগুলি প্রায় সবই বিধবাদের স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় যাওয়ার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের নিরস্ত করার নানাবিধ চেষ্টার পরেও বিধবারা স্বামীর চিতায় যাচ্ছেন খবরগুলিতে। কোন জোরাজুরি বা নেশাদ্রব্য খাওয়ানো হচ্ছে না। মৃত ব্রাহ্মণের ৩২ বউয়ের মধ্যে চারজন একসাথে অভিন্ন স্বামীর চিতায় মরছেন—এমন খবরও আছে।

সমাচার দর্পণে প্রকাশিত সহমরণের খবরগুলি সহমরণকে উৎসাহিত করত:

সমাচার দর্পণে প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ক খবর: ২৭ মার্চ ১৮১৯ ।। ১৫ চৈত্র ১২২৫

উদাহরণ-১: শহর কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিনপর্য্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্ব্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এত কাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সহগমন বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়শবর্ষন্যূন বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতিশিশু বালক থাকে সে স্ত্রী সহগমন করিতে পাইবেক না। এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও কহে যে সহমরণাদিরুপ কর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারে না কিন্তু সুখ ভোগমাত্র হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের মতে নির্ব্বাণসাধন কর্ম্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন।

উদাহরণ-২: সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।

৭ এপ্রিল ১৮২১ ।। ২৬ চৈত্র ১২২৭

উদাহরণ-৩: গত মহাবারুণী যোগে উড়িষ্যা প্রদেশের অনেক লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মো বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত রহিয়াছিল দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই রাত্রিতে তাহার পীড়া হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। পরদিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া ঐ মোকামে গঙ্গাতীরে চারিদিকে চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল ও ঐ কুণ্ড কাষ্ঠ ও চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর ২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পরে ঐ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল দেখিয়া আপন মৃত স্বামির শরীর ঐ প্রজ্বলৎ কুণ্ডে ণিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঐ স্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত কক্ষদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দিয়া পড়িল এবং তক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল। এতাদৃশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্দেশে নাই তৎপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল।

২৩ মার্চ ১৮২২ ।। ১১ চৈত্র ১২২৮

উদাহরণ-৪: কলিকাতার অন্তঃপাতি কোঠের সাহেবেরা সহমরণ বিষয়ক এই রিপোর্ট শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

সন ১৮১৫ সাল ১৮১৬ সাল ১৮১৭ সাল সন

উদাহরণ-৫: কলিকাতার অন্তঃপাতি ২৫৩ ২৮৯ ৪৪১

ঢাকা ৩১ ২৪ ৫২

মুরশেদাবাদ ১১ ২২ ৪২

পাটনা ২০ ২৯ ৩৯

বানারস ৪৮ ৬৫ ১০৩

বরেলী ১৭ ১৩ ১৯

উদাহরণ-৬: ১৫ নভেম্বর ১৮২৩ ।। ৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০

সহমরণ। কোন নগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্ব্ব সুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদবস্থাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্ত্তমানা ছিল। তাহারদের মধ্যে কেবল দুই স্ত্রী তাহার নিজ বাটীতে ছিল আর সকলে স্বস্ব পিত্রালয়ে ছিল। ২১ কার্ত্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁসবাড়ীয়ার এক স্ত্রী নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারিজন সহমরণোদ্যতা হইল। পরে সেখানকার দারোগা এই বিষয় সদর রিপোর্ট করিয়া সদর হইতে হুকুম আনাইতে দুই দিবস গত হইল পরে ২৩ কার্ত্তিক শুক্রবার তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নকালে হুকুম আইলে ঐ চারি জন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে। এই স্ত্রীরদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত হইবেক।

২৭ এপ্রিল ১৮২২ ।। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

উদাহরণ-৭: সহগমন।।–ওলাওঠা রোগে অনেক বাঙ্গালি মরিয়াছে তাহার মধ্যে ঐ [গয়া] মোকামে এক ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার স্ত্রী সহগমনে উদ্যতা হইল তাহাতে গয়ার জজ শ্রীযুত মেং কিরিষ্টফর স্মিথ সাহেব গিয়া তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন তাহাতে সে ব্রাহ্মণী আপন অঙ্গুলী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা দেখাইল তাহা দেখিয়া জজ সাহেব আজ্ঞা দিলেন যে তোমার যে ইচ্ছা তাহা করহ। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল।

১৩ নভেম্বর ১৮২৪ ।। ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১

উদাহরণ-৮: সহগমন।–লখিপুরনিবাসি আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক এক জন প্রধান লোক রোগবিশেষে আপন আয়ুঃশেষ জানিয়া কালীঘাটে আগমনপূর্ব্বক সুরধুনী তীরে তিন দিবস বাস করিয়া সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায় কালক্ষেপণানন্তর ১৭ কার্ত্তিক সোমবার রাত্রিকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল তাঁহার স্বাধ্বী স্ত্রী স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া তৎসহগামিনী হইয়াছেন।

সংবাদ কৌং ২৭ আগষ্ট ১৮২৪ ।। ১৩ ভাদ্র ১২৩২

উদাহরণ-৯: সহগমন।।–সিমল্যা নিবাসি ফকিরচন্দ্র বসু ১ ভাদ্র সোমবার ওলাওঠা রোগে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৬ বৎসর হইয়াছিলো তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী শ্যামবাজার নিবাসি শ্রীমদনমোহন সেনের কন্যা তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাতিরেক ২২ বৎসর হইবেক এবং সন্তান হয় নাই। ঐ পতিব্রতা স্ত্রী রাজাজ্ঞানুরোধে দুই দিবস অপেক্ষা করিয়া বুধবার প্রাতে সুরের বাজারের নিকট সুরধুনী তীরে স্বামিশবসহ জ্বলচ্চিতারোহণপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ পুরঃসর পরলোক গমন করিয়াছে।

ব্রিটিশ সরকার:

ব্রিটিশ সরকার এই বর্বর কুপ্রথার বিরোধী ছিল, কিন্তু প্রথম দিকে সরকার এই প্রথা নিষিদ্ধ করে হিন্দুসমাজকে ক্ষিপ্ত করে তাদের বিরাগভাজন হতে চায়নি। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে প্রথম মতামত জানান। তাঁর মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার সতীদাহ প্রথাকে হিন্দু শাস্ত্রসম্মত আচার বলে স্বীকার করে নেয় ও সতীপ্রথা সম্পর্কে কিছু নির্দেশ জারি করে। এই নির্দেশে বলা হয় (i) সতী হওয়ার জন্য জোর করা যাবে না, (ii) যে সতী হবে তার বয়স কমপক্ষে ১৬ বছর হতে হবে, (iii) গর্ভবতী নারী বা শিশুপুত্রের মাতা সতী হতে পারবেন না, (iv) সতী হতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন প্রয়োজন। এই নির্দেশগুলি জারির দু-বছর পরে নিজামত আদালতের তরফে জানানো হয় যে তিন বছরের কম বয়সী শিশু থাকলে তার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে তবেই তার মা সতী হতে পারবে। ১৮১৩ সালের নিষেধাজ্ঞায় আরো একটা ধারা ছিলো: হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত/ব্রাহ্মণ যেইখানে সহমরণ বারণ বলে মত দেবেন, সেখানেও সহমরণ হতে পারবে না। রামমোহন এই ধারায় বলা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত/ব্রাহ্মণের মত দেবার কাজটিই করছেন আসলে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন অনেক সতীদাহের ঘটনা ঘটত, যা সম্রাট বা তাঁর লোকজনের কানে পৌঁছাত না। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে ইংরেজরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্ত বিধবার উইল বিষয়ক এই ধারনা পুরাই ভুল প্রমাণিত হয় পরে। বাস্তবে দেখা গেলো ১৮১৩ সালের পরে সহমরণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ ; দ্য হিন্দুজ: অ্যান অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি বইতে ওয়েন্ডি ডনিজার জানাইছেন, ১৮১৫ – ১৮১৮ তিনবছরে সহমরণের সংখ্যা ৮৩৯, আগের তিনবছরে এই সংখ্যা ছিলো ৩৭৮; দ্বিগুণেরও বেশি। সে সময়ে প্রকাশিত সমাচার দর্পণের পরিসংখ্যানের সাথে যদিও পুরো মেলে না ডনিজারের হিসাব; অবশ্য দুটো পরিসংখ্যানের সময়কালে একটু ভিন্নতা আছে।

সতীপ্রথাকে কেন্দ্র করে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতার শিক্ষিত মহলে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়। সতীপ্রথার কুফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন আনস্ট্রুথার কলকাতার মধ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮১৮ সাল থেকে প্রকাশিত হওয়া সংবাদপত্রে স্বেচ্ছায় মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণের মাধ্যমে হিন্দু বিধবাদের সহমরণের খবর পাওয়া যায় প্রচুর ; এসব খবরে ম্যাজিস্ট্রেট বা দারোগার বিধবাকে বোঝানো, বাচ্চাদের কথা ভাবতে বলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিধবাদের নিরস্ত করার চেষ্টার কথা জানা যায়; ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি পেতে দুইদিন লাগলে সেই দুইদিন দাহ না করে ঘরে রাখা এবং পরে বিধবার সহমরণ—এমন খবরও পাওয়া যায়।

বিধবার ‘উইল’ জিনিসটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ; ইংরেজ তথা ইউরোপীয় অনুমান ছিলো সহমরণ হয় না আসলে, ওইটা সতীদাহ। অর্থাৎ বিধবা স্বেচ্ছায় চিতায় ওঠে না, বা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো বাঁচা; বিধবার উপর থেকে বাইরের—পরিবারের, ধর্মবেত্তাদের, সমাজের চাপ সরানো গেলে বিধবারা মৃত স্বামীর চিতায় পুড়তে উঠবে না; এই কারণেই ইংরেজ-এর কাছে এটি সহমরণ না, সতীদাহ (বার্নিং উইডো বা সতী/Suttee)। সহমরণের সময়ে উলুধ্বনির মাধ্যমে জীবন্ত পুড়তে থাকা বিধবার আর্তচিৎকার গোপন করা হয় বলে ভাবতো ইংরেজরা। বা বিধবাকে দড়ি দিয়ে বেধে দেওয়া হতো যাতে আগুনের যন্ত্রণায় উঠে দৌঁড় দিতে না পারে, কেউ মুক্ত হয় গেলে যাতে ঠেকাতে পারে সেজন্য চারপাশে লাঠি নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে থাকতো। পরবর্তীকালের বাঙালি ঐতিহাসিকরাও এই ধারনা থেকেই ইতিহাস লিখছেন; সহমরণ হিসাবে না হয়ে সতীদাহ হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো এই কারণে।

রামমোহন রায়ের অবদান:

প্রকৃতপক্ষে, রাজা রামমোহন রায় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। তার আগে পর্যন্ত হিন্দুসমাজ সংস্কারকদের মধ্য থেকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম আওয়াজ তুলেছিলে বর্ধমান নিবাসী রূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, যিনি হটি বিদ্যালঙ্কারের বাবা। রামমোহনের জন্মের ৭০ বছর আগে তিনি বেশ কয়েকটি সতীদাহ আটকেছিলেন। তিনি ও তাঁর পক্ষেরা বিভিন্নভাবে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এই প্রথা শুধু অমানবিকই নয়, বরং তা শাস্ত্র ও আইনবিরুদ্ধ। এর বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দু সমাজ প্রতিবাদ করেন। হেস্টিংস তাদের প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন প্রকাশ করেন ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ’ শিরোনামের ছোট একটি পুস্তিকা। ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। তিনি সতীদাহ প্রথার কথা আগে থেকেই জানতেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য আবেদন করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক রামমোহনের যুক্তির সারবত্তা অনুভব করে আইনটি পাসে উদ্যোগী হন। ব্রিটিশ শাসনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে আইন পাস করেন।

রক্ষণশীলদের বিরোধিতা:

খ্রিষ্টান মিশনারি ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রগতিশীল হিন্দুরা তাঁর পাশে দাঁড়ালেও হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা এই আইনকে হিন্দু ধর্মের ওপর আঘাত হিসেবে অভিহিত করেন। সমাজের ধর্মীয় রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ‘ধর্মসভা’ গঠন করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

রামমোহনের পুনঃপ্রচেষ্টা:

এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁরা লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপিলও করেন রামমোহন। আপিলে অংশ নিতে দিল্লির বাদশাহের সহায়তায় রামমোহন রায় ইংল্যান্ডে যান। বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণ থেকে যুক্তি দেখিয়ে তিনি প্রিভি কাউন্সিলে প্রমাণ করেন, সতীদাহ প্রথা শুধু অমানবিকই নয়, উপরন্তু এটি হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রবিরোধী। ১৮৩২ সালে প্রিভি কাউন্সিল রক্ষণশীল হিন্দুদের আপিল খারিজ করে লর্ড বেন্টিঙ্কের আদেশ বহাল রাখেন। এই বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর ভারতবর্ষ থেকে সতীদাহ প্রথা পুরোপুরি বন্ধ করতে আরও তিন দশক লাগে।

এর আগে ১৮১৮—১৯, রামমোহন রায় দুটি বই প্রকাশ করেন:

ক) সহমরণ বিষয়।। প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ এবং

খ) সহমরণ বিষয়ে ।। প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ। এদিকে রামমোহনের আলোচনায় সহমরণের কতগুলি কারণ পাওয়া যায়। তিনি একে সহমরণই বলছেন, সতীদাহ নয়। হিন্দু বিধবা স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় যাচ্ছে, তাঁর মতে হিন্দু ধর্মের মাননীয় শাস্ত্রগুলি সহমরণের বিপক্ষে;

এক। হিন্দু বিধবাদের বরং ব্রহ্মচর্যে বাকি জীবন কাটাতে হবে। যুক্তি দিচ্ছেন তিনি, সহমরণ লোভের কাজ, ব্রহ্মচর্য ত্যাগের; স্বর্গে স্বামীর সঙ্গ পাবার লোভে বিধবা সহমরণে যাচ্ছে; এবং এটি আত্মহত্যা; শাস্ত্রে আত্মহত্যা পাপ।

দুই। রামমোহনের আরেকটা অকাট্য যুক্তি হলো—সহমরণে নির্বাণ লাভ হয় না নারীর; নির্বাণ কী? এইটা বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ না ঠিক; এইটা হলো ‘যোনী’ থেকে মুক্তি লাভ। স্বামীর চিতায় মরলে স্বর্গে স্বামীসুখ পাবে ঠিক, কিন্তু তাতে করে পরজন্মে আবার নারীজন্মই হবে; কেননা সহমরণে নির্বাণ তথা ‘যোনী’ থেকে মুক্তির কোন বিধান নাই শাস্ত্রে। ‘যোনী’ থেকে মুক্তির জন্য নারীকে কঠিন ব্রহ্মচর্যে বিধবাজীবন পার করতে হবে। অর্থাৎ রামমোহন অভিশপ্ত নারীজন্ম থেকে মুক্তির জন্য নারীকে সহমরণে যেতে নিষেধকের যুক্তি দেন।

ইউরোপ জুড়ে ডাইনি নিধন তখনো খুবই টাটকা স্মৃতি; হিন্দু বিধবাদের তাঁরা ইউরোপের ‘ডাইনী’ হিসাবেই বুঝতো। সে সহমরণ তাদের কাছে ‘উইডো বার্নিং’ বা পোড়াইয়া মারা বা ‘সতীদাহ’; স্বেচ্ছায় চিতায় যাওয়া আসলে কেবলি নেশাদ্রব্যের সাময়িক হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা। ইংরেজের কাছে চড়ক পূজার ব্যাখ্যাও মনে হয় এমনই ছিলো। হিন্দু বিধবাদের বাঁচানো ইংরেজের বিশেষ এজেন্ডা হওয়া নেটিভের জীবনের প্রতি ইংরেজের মায়া হিসাবে দেখা মুশকিল; কেননা, আগে পরে নীল চাষ বা দুর্ভিক্ষে নেটিভরা মারা যাওয়ায় ইংরেজরা বিশেষ তাড়িত হয় নি। ইউরোপের মধ্যযুগে ইংরেজরা যে আর নেই সেইটা প্রমাণ করার সহজ উপায় হিন্দু বিধবাদের বাঁচানো; নিজের প্রতি ইংরেজের নৈতিক সন্দেহ দূর করার সোজা রাস্তা এইটাই।

সতীদাহ প্রথা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য:

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় হিন্দুসমাজে নারীরা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার শিকর হতেন। এই সব নির্যাতনের মধ্যে অন্যতম ছিল সতীদাহপ্রথা ।এই প্রথা অনুযায়ী ঊনিশ শতকের সূচনালগ্নেও বাংলা তথা ভারতীয় হিন্দুসমাজে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় তার বিধবা স্ত্রীকে নববধূর সাজে সাজিয়ে বধূর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন্ত অবস্থায় জোর করে পুড়িয়ে মারা হত। তৎকালীন হিন্দুসমাজ স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে সতীদাহ বা সহমরণের হাত থেকে রক্ষা করত না, বরং এই প্রথাকে সমর্থন করত। এই কুপ্রথাটি টিকিয়ে রাখার মূল কারণ ছিল মূলত মৃতের পরিবারের সম্পত্তি গ্রাস করা। সাধারণত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, মাহিষ্য তথাকথিত সমাজের উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সতী হওয়ার ঘটনা বেশি ছিল।

• ১৮২২ সালে ২০ মার্চ সংখ্যা সামাচার দর্পণে প্রকাশিত পরিসংখ্যান:

• ভারতবর্ষে সতীদাহের ঘটনা-

• ১৮১৫ সালে ৩৮০

• ১৮১৬ সালে ৪৪২

১৮১৭ সালে ৬৯৬টি। এসব সতীদের বেশিভাগেরি বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর এবং তার কমও অনেকের ছিল।

১৮১৫ থেকে ১৮২৮ খ্রি. মাত্র অবিভক্ত বাংলায় ৮,১৩৪টি সতীদাহের ঘটনা ঘটে। উল্লেখযোগ্য অমানবিক ঘটনা ঘটে ১৮১৮-১৮২০ সালের মধ্য যারা সতী হয়েছিল। এদের মধ্য তিনজনের বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। বাকি ৪৩ জনের বয়স ছিল নয় বছর থেকে ষোল বছরের মধ্যে।

রামমোহনের প্রাণনাশেরও চেষ্টা:

সতীদাহ নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্ক বিবাদের ফলে তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ক্রমেই রামমোহনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল।

১। ১৮৩০-এর ১৭ জুন, সংস্কৃত কলেজে এক সভায় হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল নেতৃবর্গ ‘ধর্মসভা’-র পত্তন করেছিলেন।

২। তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য তৎকালীন হিন্দু পণ্ডিতসমাজ তাঁকে ‘পাষণ্ড’, ‘ম্লেচ্ছ’, ‘বকধূর্ত’, ‘কাপটিক’, কিংবা ‘নগরান্তবাসী’ নামে সম্বোধন করেছিলেন। এমনকি, এক সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া ধর্মান্ধ, অসহিষ্ণু কিছু মানুষ তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করেছিল। সে জন্য তাঁকে কম হেনস্থাও হতে হয়নি। প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষকে ভালবেসে, বদ্ধ এই সমাজের মধ্যে আলোড়ন তুলে তিনি চেয়েছিলেন সমাজ ব্যবস্থার ক্ষতিকারক নানা দিক বদলে ফেলতে।— তিনি রাজা রামমোহন রায়।

৩। সমাজে যাঁরা সতীদাহ প্রথা রদের আইনকে সমর্থন করে ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ফতোয়া জারি হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে কেউ বিবাহ বা আহার করলে তিনি জাতিচ্যুত হিসেবে গণ্য হতেন।

৪। পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠেছিল যে, রাস্তাঘাটে রামমোহনকে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে চলাফেরা করতে হত। তাই, যত দিন না পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিল সতীদাহ প্রথা রদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আবেদন পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছিল তত দিন রামমোহনকে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল।

ইতিবাচকতা:

ইতিমধ্যেই রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁকে কেন্দ্র করেই একটি মিত্রগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

১। ১৮১৫-তে তাঁদের নিয়েই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ‘আত্মীয় সভা’। প্রতি সপ্তাহে এক দিন এর অধিবেশন হত বিভিন্ন সদস্যদের বাড়িতে। সেখানে উপস্থিত থাকতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর, কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজনারায়ণ সেন, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দকিশোর বসু প্রমুখ। সেখানে শিবপ্রসাদ মিশ্র যেমন বেদ ও উপনিষদ পাঠ করতেন তেমনই গোবিন্দ মাল ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সেখানে জাতিভেদ, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হত সদস্যদের মধ্যে।

২। ১৮১৬-তে এই সভারই এক অধিবেশনে ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব রাখেন। আর যে গোষ্ঠীটি আত্মীয় সভাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ১৮২৮-এ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পরে তা আরও উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তবে এই সভার সকলে কিন্তু রামমোহনের মতো সংস্কার বিষয়ে মুক্তমনা ছিলেন না। ‘আত্মীয় সভা’-য় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা হতেই বেশ কিছু সদস্য এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছিলেন। তবে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, হরিহর দত্ত, মথুরানাথ মল্লিক, কালীনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ এই আন্দোলনে রামমোহনকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন করেছিলেন। এ ছাড়াও ডিরোজিওর তরুণ শিষ্যরা রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবে রামমোহন পরিণত বয়সে ব্যক্তিগত জীবনে খুবই নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর ছিল দুই পুত্র, রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ।

৩। সংবাদ মাধ্যমকে উন্নত করতে রামমোহন তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিভাষিক ‘ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণ সেবধি ‘, বাংলায় ‘সংবাদ কৌমুদি’, ও ফরাসি ভাষায় ‘মীরাৎ-উল-আকবর’।

৪। তিনি দিল্লির বাদশার দূত হিসেবে ইংল্যান্ডে তৎকালীন রাজার কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে লিভারপুল বন্দরে তিনি সংবর্ধিত হয়েছিলেন। ১৮৩২ সালের শেষের দিকে তিনি প্যারিসে গিয়ে সম্রাট লুই ফিলিপের দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছিলেন।

৫। ব্রিস্টলে কদিনের জ্বরে বিদেশে প্রাণবায়ু নির্গত হয় তাঁর। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। মধ্যবয়সে। যে মৃত্যু নিয়ে এখনও সংশয় অনেকের। সারাজীবন এর পরিশ্রম ও নিঃসঙ্গতা তার কারণ হতেও পারে। তবে নারীর জীবনকে তিনি রক্ষা করলেন যুগে যুগে।

যদিও বিশ ও একুশ শতকে রূপ কানোয়ার, উনারা সতী হতে যান। তবে আইন ও সমাজ এখন সম্পূর্ণ এর বিরুদ্ধে।

১৯৮৭ থেকে একটি ভাল নথিভুক্ত মামলা ছিল ১৮ বছর বয়সী রূপ কানওয়ারের। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আইন পাশ করা হয়েছিল, প্রথমে রাজস্থান রাজ্যের মধ্যে, তারপর দেশব্যাপী।

২০০২ সালে, মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলায় তার স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বসার পর কুট্টু নামে একজন ৬৫ বছর বয়সী মহিলা মারা যান। ১৮ই মে , ২০০৬ তারিখে, বিদ্যাবতী, একজন ৩৫ বছর বয়সী মহিলা উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুর জেলার রারি-বুজুর্গ গ্রামে তার স্বামীর জ্বলন্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে সতীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

২১শে আগস্ট ২০০৬-এ, ৪০ বছর বয়সী এক মহিলা, সাগর জেলায় তার স্বামী প্রেম নারায়ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অগ্নিদগ্ধ হন; জানকরানিকে কেউ এই কাজ করতে বাধ্য বা প্ররোচিত করেনি।

১১ অক্টোবর ২০০৮-এ একজন ৭৫ বছর বয়সী মহিলা, লালমতি বর্মা, ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলার কাসডোল ব্লকের চেচরে তার ৮০ বছর বয়সী স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে সতী হন; শোকার্তরা শ্মশান ত্যাগ করার পর বর্মা আত্মহত্যা করেন।

২০১৪- সাহারসা জেলার পারমানিয়া গ্রামে ৬৫ বছরের এক মহিলা স্বামীর চিতায় লাফ দিয়ে পুড়ে মরেছিলেন। উষার মতো এই মহিলাও বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ির লোকজন খুঁজতে খুঁজতে শ্মশানে গিয়ে দেখেন, স্বামীর চিতায় পুড়ছেন সেই মহিলা। পুলিশি সূত্রের খবর, গ্রামবাসীরা তাদের জানিয়েছিলেন, মহিলাকে স্বামীর চিতায় পুড়তে দেখেও তাঁর বাড়ির লোকজন তাঁকে বাঁচানোর কোনও চেষ্টা করেননি। দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে পুড়ে মরতে দেখেছিলেন।

২০১৫-স্বামী তুকারাম মানের চিতা থেকে উদ্ধার হয় উষার পোড়া দেহ। তার পর থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশ্নটা। উষাও কি সতী হলেন? রবিবার সন্ধেতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা যান মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলার লোহাটা গ্রামের বাসিন্দা বছর পঞ্চান্নর তুকারাম। লাতুরের এসপি দানেশ্বর চহ্বাণ জানান, সেই রাতেই তুকারামের দেহ দাহ করা হয়। মঙ্গলবার তুকারামের পরিবার তাঁর চিতা থেকে অস্থি সংগ্রহ করতে গিয়ে স্বামীর চিতায় উষার পোড়া দেহ দেখতে পান। গ্রামবাসীদের ধারণা, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছেন উষা। গ্রামবাসীরা আর একটি চিতা তৈরি করে উষার দেহ দাহ করেন।কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, উষা কি নিজের ইচ্ছেয় সতী হয়েছেন? নাকি তাঁকে জোর করা হয়েছে?

পণ্ডিতরা বিতর্ক করেন যে বিধবাদের দ্বারা সতীর আত্মহত্যার এই বিরল প্রতিবেদনগুলি কি সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত নাকি মানসিক অসুস্থতা এবং আত্মহত্যার উদাহরণ। রূপ কানওয়ারে ক্ষেত্রে, দীনেশ ভুগরা বলেছেন যে আত্মহত্যার সূত্রপাত হতে পারে “গুরুতর শোকের ফলে একটি ব্যক্তিত্বহীনতার অবস্থা”, তারপর যোগ করেন যে কানওয়ারের মানসিক অসুস্থতা এবং সংস্কৃতির ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা কম। একটি ভূমিকা যাইহোক, কোলুক্কি এবং লেস্টার বলেছেন যে মিডিয়া দ্বারা রিপোর্ট করা কোনো নারীকে তাদের সতী আত্মহত্যার আগে একটি মানসিক মূল্যায়ন করা হয়নি এবং এইভাবে তাদের আত্মহত্যার পিছনে সংস্কৃতি বা মানসিক অসুস্থতা প্রাথমিক চালক ছিল কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কোন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নেই। ইনামদার, ওবারফিল্ড এবং ড্যারেল বলেন যে মহিলারা যারা সতীদাহ করেন তারা প্রায়ই “নিঃসন্তান বা বৃদ্ধ এবং দুঃখজনক দরিদ্র জীবনের মুখোমুখি হন” যা একমাত্র ব্যক্তিগত সমর্থন হারানোর কারণে বড় চাপের সাথে মিলিত হতে পারে একজন বিধবার আত্মহত্যার কারণ।

এই প্রথা অমানবিক- একথা এখন প্রতিষ্ঠিত। এবং রূপ কানোয়ার ঘটনার পর নতুন করে আইন তৈরি হয় সহমরণ নিয়ে। রামমোহনের কৃতিত্ব এখানেই সহমরণ হলেই পুলিশ কেস হবে। এইখানেই তিনি মানুষের হৃদয়ের রাজা- যুগে যুগে। বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে।

তবে আগুনে পুড়িয়ে খুন আর জোর করে দাহ বা ধর্মের নামে সহমরণ যে এক— সেকথা কী আজকেও বোঝাতে হবে?

তথ্যসূত্র:

১। আনন্দলোক-আচার্য সুভাষ শাস্ত্রী পৃঃ-৭৭, বৈদিক সাহিত্য কেন্দ্র, যশোর

২। ATHARVA VEDA, vol. II, page 552, English translation by Dr. Tulsi Ram

৩। ATHARVA VEDA, vol. II, page 553, English translation by Dr. Tulsi Ram

৪। মাইকেলস, অ্যাক্সেল (2004)। হিন্দুধর্ম: অতীত এবং বর্তমান । প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা 149-153।

৫। Doniger, Wendy (2009). The Hindus: An Alternative History. Penguin Books. p. 611]

৬।https//www.ebook.edu. bd…, 11:25 pm]

৭। [L. C. Nand, Women in Delhi Sultanate, Vohra Publishers and Distributors Allahabad 1989]

৮। Thompson, Edward (১৯২৮)। Suttee। London: George Allen & Unwin Ltd.। পৃষ্ঠা 21-23।

৯। ঐ

১০। XVII. “Economic and Social Developments under the Mughals” from Muslim Civilization in India by S. M. Ikram edited by Ainslie T. Embree New York: Columbia University Press, 1964.:

১১। XVII. “Economic and Social Developments under the Mughals” from Muslim Civilization in India by S. M. Ikram edited by Ainslie T. Embree New York: Columbia University Press, 1964.]

১২। প্রকাশ: ০২ এপ্রিল, ২০১৫ ১১:৩৮ কালের কণ্ঠ অনলাইন।