জিরানিয়া। রামচরিত মানসে এর নাম ‘জীর্ণারণ্য’। তাৎমাটুলির লোকেরা একেই বলে ‘টোন’। ভারি সাহার (বড় শহর)। সেখানে কলস্টর (Collector) থাকেন। পাকা রাস্তার মাইল চারেক দূরে শহরতলি তাৎমাটুলি। পশ্চিমে বকরাহাট্টার মাঠ তারপর ধাঙড়টুলি। দক্ষিণ ঘেঁষে মহানদী ‘কারীকোশী’- লোকে বলে মরণাধার। মাঠের বুক চিরে গিয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড।স্থানীয় ভাষায় ‘পাক্কি’। তাৎমারা বোধ হয় জাতে তাঁতি। দ্বারভাঙা জেলার রোশরা গ্রাম থেকে অনেকদিন আগে এখানে এসেছিল পেটের ধান্দায়।তবে এদের কেউ তাঁত বুনতে দেখেনি। এরা চাষবাস করে না। আর বাড়িতে এক বেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না। এদের রোজগার ঘরামির কাজ আর কুঁয়োর বালি ছাঁকার কাজ। রামায়ণের নজির এদের কথায় কথায়।

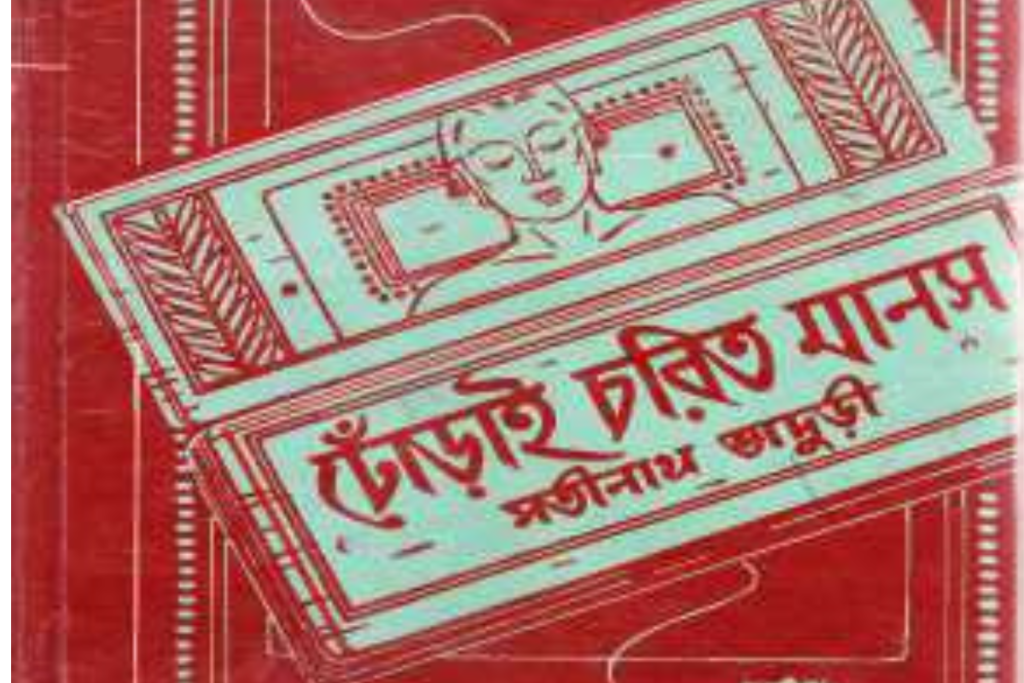

এভাবেই শুরু হয়েছে বাংলা উপন্যাসের এক সময়ফলক হিসাবে চিহ্নিত সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’-এর পটবিন্যাস। ভৌগোলিক পরিবেশ, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, চারিত্রিক বিস্তৃতি আঞ্চলিক ঠেটবিহারী বুলিতে কথকতার ভঙ্গিতে লেখক তাৎমাটুলি, ধাঙড়টুলি, বিস্কান্ধার জীবনকথা এবং তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল প্রাণিক চেতনায় বিন্যস্ত করেছেন।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির মাতা পরিত্যক্ত এক অনাথ বালক।এই চরিত্রটিকে লেখক চিত্রায়িত করেছেন বাস্তবে দেখা ঢোঁড়াই (হিন্দি উচ্চারণে ঢোড়াহাই) চরিত্রের আদলে কল্পনার রঙ মিশিয়ে।সতীনাথের নিজের ভাষায় ঢোঁড়াই ধূর্ত অথচ অকপট। নিরক্ষর অথচ জটিল প্রশ্নের সমাধানে সক্ষম। নিজে অন্যায় করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস রাখে। এই ঢৌঁড়াইকে এযুগের রামচন্দ্র করতে গিয়ে লেখককে রামচরিত মানসের আশ্রয় নিতে হয়েছে কারণ ‘শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণের মন ভরে না। রামচরিত মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল। এর ভিতর রামকথাস্বরূপ হাঁস ঘুরে বেড়ায়।’রামায়ণের সাতটি কাণ্ড অনুসরণে আদি, বাল্য, পঞ্চায়েত, রামিয়া, সাগিয়া, লঙ্কা এবং হতাশা এই সাতটি কাণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত। ঢোঁড়াইয়ের জন্ম দিল্লি দরবারের সময় (১৯১১ খ্রিঃ)। বছর দেড়েক বয়সে পিতৃহারা।আদমশুমারির বছরে (১৯৩১ খ্রিঃ) ‘পছিমা’ মেয়ে রামিয়ার সঙ্গে পরিণয় এবং পরবর্তীকালে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রথম চরণের সমাপ্তি। দ্বিতীয় চরণের ব্যাপ্তি ১৯৩১ ১৯৪২ এর কিছু পর পর্যন্ত’। ঢোঁড়াই চরিত্র ‘মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর’ হলেও তার জীবনে বারে বারে ঘনীভূত হয়েছে অপ্রত্যাশিত সংকট। ঢোঁড়াই কাহিনি সেই সংকটের উপাখ্যান এবং সংকটমুক্তির প্রচেষ্টা’।

সতীনাথের জন্ম ১১ আশ্বিন ১৩১৩ বঙ্গাব্দ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৬) বিহারের পূর্ণিয়া শহরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে আইনি পেশা গ্রহণ করলেও অচিরেই সক্রিয় রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন। টিকাপট্টি আশ্রমে যোগদান করেন কংগ্রেস কর্মী হিসেবে। পাটনায় অধ্যয়নকালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখার সঙ্গে পরিচিত হন. ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ এর মধ্যে তিনবার কারাবরণ করেন। আদর্শের প্রশ্নে তিনি ছিলেন এক অনাপোশী যোদ্ধা। জনমুখী এই নিঃসঙ্গ লেখক হঠাৎই চলে গেলেন না ফেরার দেশে ৩০ মার্চ ১৯৬৫ সালে।

ঢোঁড়াই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মা বুধনী পুনর্বিবাহের দরুণ ছেলেকে রেখে যায় গোঁসাই থানে ‘বোকা বাওয়া’র (বোবা সন্ন্যাসী) পায়ের কাছে। সে আঙুল চোষা ভুলে গিয়ে বাওয়ার ত্রিশূল নিয়ে খেলা করে। ঢোঁড়াইএর নাভিকুণ্ডে তিনটে রেখা ঠিক বালক রামচন্দ্রজীর যেমন ছিল। ধীরে ধীরে তার সমাজ সচেতনার উন্মেষ ঘটে। সেই সঙ্গে আসে রাজনৈতিক উপলব্ধি এবং বিকশিত হতে থাকে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাপ পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধী ‘মিথ’ কীভাবে অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের কাছে অলৌকিক বিশাসে পরিণত হয় তার খণ্ডচিত্র পরিবেশিত হয়েছে সতীনাথের জাদুকলমে।

-গানহী বাওয়া বড়া গুণী আদমি, বোকা বাওয়া আর রেবণ গুণীর চাইতেও নামী।

-গানহী মাস-মছলি নেশাভাঙ পারহেজ (সংযমী)।

-কলির রঘুনাথ মহাৎমাজী।তাঁর চেলাদের বলে কাংগ্রিস।

রাজনীতির মধ্যেই যে শ্রেণীস্বার্থের বীজ উপ্ত আছে সেটা ঢোঁড়াই বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করে। মার দ্বিতীয় স্বামী চাপরাশি বাবুলালের সুপারিশে পাংখা টানার কাজ নিতে তার আত্মসম্মানে বাধে। সে ‘পাক্কি’ মেরামতের কাজ নিতে চায়। এতে আবার তাৎমাদের আত্মগরিমা আহত হয়। তারা নিজেদের কনৌজি ‘তন্দ্রিমা ছত্রী’ বলে দাবী করে। এই পাক্কি সড়ক নিয়তির প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে তার জীবনে বারে বারে।পাক্কিতে কাজ করার সুবাদে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়। দেশের বিরাটত্বের একটা ছায়া পড়ে তার মনে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে ক্রমশ তার দূরত্ব তৈরি হয়। ‘পঞ্চ’র টাকার হিসেব চায় সে দলবল নিয়ে।তার নেতৃত্বে গাঁসুদ্ধ লোক ‘জনৌ’ (উপবীত) ধারণ করে ও দাস পদবী গ্রহণ করে। বোকা বাওয়ার দেওয়া টাকায় সে গরুর গাড়ি ও বলদ কেনে।

নারী আসে ঢোঁড়াইএর জীবনে। সে রামিয়া। পরদেশি শুগর (বিদেশি টিয়া পাখি)। লেখক এখানে যৌনগন্ধী না হয়েও অর্থবহ কিছু ব্যঞ্জনায় রামিয়ার অবয়ব ও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করেছেন। তিনটে ইয়া বড়ো বড়ো কলসি একসঙ্গে -মাথায় দুটো, কাঁখে একটা। এক ফোঁটা জল পড়ে নি গায়ে।বাঙালি মেয়েদের মতো চুল, জলের কুঁজোর মতো গলা, কোমরের নীচেটা জাঁতার মতো দেখতে। ‘রহন সহন কিরিয়া করম। এই হাসে, এই চটে।’ এই পছিমা মেয়ের সঙ্গে ঢোঁড়াইএর বিবাহ সুখপ্রদ হয় নি। ধাঙড়টুলির সাম্যুয়ের সঙ্গে রঙ্গরসিকতার পরিণতি বিবাহবিচ্ছেদ। রামিয়া তখন অন্তঃসত্ত্বা।

ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেতে মরাণাধার সমেত বকরাহাট্টার মাঠ তাৎমাটুলির জমিদাররা নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে লিখিয়ে নিয়েছিল। এসব জায়গা ছিল মরগামার লোকেদের গোচারণভূমি।এ নিয়ে শুনানিতে ঢোঁড়াই গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করে। চৌকিদারি ট্যাক্সে গ্রামের গরিবদের প্রতি বৈষম্য নিয়ে সে মহকুমা শাসকের কাছে প্রতিবাদ জানায়। বাবু সাহেবের বাড়িতে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে তাৎমারা অপমানিত হলে ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বে তারা দল বেঁধে ফিরে যায়, মহতর অনুরোধেও কর্ণপাত করে না। এইভাবে বিভিন্ন ঘটোনার প্রেক্ষিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বয়ম্ভূ চেতনার পরিস্ফুটন হয়েছে। জনমুখী রাজনৈতিক লেখক পুর্ণিয়া সংলগ্ন বিভিন্ন দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে জনজীবনের প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। সংঘশক্তিহীন নিরুপায় মানুষের বঞ্চনা ব্যর্থতা হতাশা আর তদজনিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ চিত্রিত হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার ঝলকে।

রামিয়ার সঙে বিচ্ছেদের পর পাক্কি সড়ক ধরে হেঁটে চলেছে ঢোঁড়াই- মনে হয় এ দুনিয়াটা আগাগোড়া ‘ভিতরঘুন্না’ (ভিতরে ঘুণধরা)। তার ক্ষমতার বিশ্বাসটুকু শিকড় শুদ্ধউ নাড়া খেয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে জলের খোঁজে যেখানে সে উপস্থিত হয় সেটা বিস্কান্দার কোয়েরীটোলা। শুরু হয় জীবনের নতুন অধ্যায়। বিধবা মোসাম্মেত ও তার স্বামীপুত্র হারানো মেয়ে সাগিনার আশ্রয়ে থাকে। চেষ্টা করে নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে। ‘তবু কি পুরনো জীবন মুছে ফেলা যায় ন্যাতা দিয়ে। ও লেগে থাকে মনের গায়ে এঁটুলির মতো। রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে আপনা থেকে ঝরে পড়বে টেরও পাবে না। ‘চরিত্রের ফাঁকে ফাঁকে লেখক এরকম ছোট ছোট মন্তব্যে তাঁর জীবন দর্শনকে ব্যক্ত করেছেন চেতনাপ্রবাহ রীতিতে। কোয়েরীটোলার জীবন তাৎমাদের মতো অলস কর্মবিমুখ নয়। এখানকার জীবনধারা ঘরকন্না হাসিকান্না সব কৃষিভিত্তিক। জমিদার বাচ্চন সিং প্রবল প্রতাপান্বিত এবং অত্যাচারী।তার ছোট ছেলে লাডলীবাবু আবার মহাৎমাজীর চেলা।আকালের সময় ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বে কোইয়েরীটোলার নিরন্ন কৃষকরা বাবুসাহেব বাচ্চন সিংকে বাধ্য করে খাবার জন্য ধান এবং বীজধান বিতরণ করতে। হঠাৎ ‘ধরতি মায়ের কোপ- গমগম গুড়্গুড়।’ ১৯৩৪এর বিহারের সর্বনাশা ভূমিকম্প। দেখা গেল সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষেরা কোন ত্রাণ পেলো না। বালিভর্তি কুয়ো বা চালাঘর নিজেরা সারিয়ে নিয়েছে এই অজুহাতে। সরকারি রপোরটে (রিপোর্টে) না কি তাই বলেছে।পাকা বাড়ি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই যুক্তিতে লাডলীবাবুদের বাড়িতে সিমেন্ট এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী যায়। একদিকে ক্ষমতাবানদের শোষণ অন্যদিকে সরকারী বঞ্চনা- দুটি চিত্রই সতীনাথের কলমে আশ্চর্য দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে।

জিরানিয়ায় মহাৎমাজি আসছেন- পুণ্যলোভের আশায় মোসাম্মেত, সাগিয়া, ঢোঁড়াই ছুটে যায়। তাঁকে প্রণাম করবার বাসনায় ভিড়ের চাপে মোসাম্মেত হারিয়ে যায়। কোনক্রমে পরে ফিরে এলে ঢোঁড়াইইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় এবং তার আশ্রয় থেকে সে বিতাড়িত হয়। যখনই ঢোঁড়াইয়ের জীবনটা চলনসই গোছের হয়ে আসে তখনই একটা করে আঁধি উঠে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়।’ এই তার নিয়তি নির্দিষ্ট সরণি–পর্যবেক্ষকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সতীনাথ উন্মোচিত করেছেন জীবনের জটিল রহস্যগ্রন্থি। মানবিক সম্পর্কের আলো আঁধারির পথ বেয়ে পাঠককে নিয়ে গেছেন এক অচিনলোকে। সময় এগিয়ে যায় পাক্কি সড়ক ধরে। কাংগ্রেসী বলান্টিয়াররা গ্রামে আসে। আমলা রাজনীতিবিদ এবং শোষকশ্রেণির সম্পর্কটি অভিনব অভিনিবেশে প্রতিভাত হয়েছে।আংরেজদের পোষিত অনুগতজন কলস্টর দারোগা আর পাতের এঁটো কুড়োনো জমিদার। সব রায়তিদের জমি ওপরতলার যোগসাজসে দখল করেন বাবুসাহেবরা।এদিকে ‘বোট’ (ভোট)এসে গেলো।বলান্টিয়াররা ঢোঁড়াইকে আপনি বলে সম্বোধন করতে শুরু করে।’ এ এক নতুন স্বীকৃতি।নতুন ভাবমূর্তি বড় মিষ্টি এর অনুভূতি। আধিয়াররা দেয় ফসলের রসিদ পেতো না এতদিন। ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বে আন্দোলন ধূমায়িত হয়- রসিদ দেও ফসল লেও।’ রসিদ দখল জমি, রসিদ-জিন্দগী। জান কবুল।’ হাকিমের সামনে সে কোয়েরীদের হয়ে কথা বলে।নিস্তরঙ্গ কৃষিপ্রধান গ্রাম জীবনে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইতোমধ্যে ‘সাতিয়াগিরা’র (সত্যাগ্রহ) আহ্বান এলে বলান্টিয়ারজি সত্যাগ্রহে যোগ দেয়- দারোগাবাবু কখন আসবে সেই আশায় বসে থাকা। অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত তামাশার রূপ নেয়। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের রঙ পালটায়। পাক্কি সড়ক দিয়ে শুধু হাওয়াই গাড়ি চলে। হারিয়ে গেল গোযান চলাচলের অধিকার। গ্রামীণ জীবনের বঞ্চিত জীবনের এই সব চলমান ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখকের মননশীল কুশলী কলমে। স্বরাজের আওয়াজ ওঠে–স্বরাজ মানে পচাইয়ের কাগজের জন্য এক টাকা করে দিতে হবে না।রেশম পোকার গুমটিতে অগ্নিসংযোগের পর ঢোঁড়াই পালিয়ে যায় কোশী পেরিয়ে। সেখানে ‘আজাদ দস্তা’য় (সোসালিস্ট দল) যোগদান করে। জওহর প্যাটেল এই সব ছদ্মনাম নিয়ে থাকে সবাই। এরা অস্ত্রশত্র নিয়ে ড্রিল করে। ফৌজি পোশাক পরে। পরবর্তীকালে এদের নাম হয় কেরান্টি দল (ক্রান্তি)। পকেট রামায়ণ কেনে একখানা ঢোঁড়াই। রামায়াণ শেখার ব্যাকুল বাসনার জন্য তার নতুন নাম হয় ‘রামায়ণজী’, উত্তর ভারতের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনে রামায়ণের অমোঘ প্রভাব লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারে বারে প্রতিভাত হয়েছে এই উপন্যাসে। ‘দুনিয়ার সব জিনিস পাল্টায়।পাল্টায় না কেবল পাক্কি আর রামায়ণ।’

বাবুসাহেবরা কন্ট্রোলের জিনিস রাতের অন্ধকারে পাচার করে।মহাৎমাজীর নির্দেশ আসে, যে সব কংগ্রেসী বাইরে আছে তারা যেন আত্মসমর্পণ করে। নতুন ছেলেরা দলে যোগ দেয়। তাদের বলে ‘ইস্কুলিয়া’-স্কুলে পড়ে বলে। এরকম একজন আসে নাম বলে অ্যান্টনি বাবার নাম স্যামুয়ের। রামায়ণজী স্নেহ পরবশ হয়ে ওঠে তার প্রতি–ক্ষীণ আশা এ সন্তান হয়তো তার হবে বা। রামিয়াকে তার সীতাজীর মতো দুঃখিনী মনে হয়। ‘পাক্কি’ দিয়ে অ্যান্টনিকে নিয়ে তাৎমাটুলির দিকে যাত্রা করে সে।চেতনা প্রবাহ এগিয়ে চলে নিজস্ব গতিতে। অ্যান্টনির বাড়ি গিয়ে সে জানতে পারে মৃত সন্তান প্রসব করে মারা গেছে রামিয়া। সেই মুহূর্তে তার মনে হয় সে এক নিঃস্ব সব হারানো পরাজিত মানুষ।মনে হয় ‘কয়েকটা কথার বালি পড়ে তার শরীরের আর মনের সব যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছে।জুয়ার খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে সে’ …এই নিঃসীম রিক্ত জগৎটার মধ্যে পাক্কি না কী নামের যেন একটা অপরিচিত রাস্তা দিয়ে সে চলেছে… একেবারে একা সে দুনিয়ায়, বুকের বোঝার চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বাগাড়ম্বর নয়, ঘটনার ঘনঘটা নয়, দার্শনিক তত্ত্বকথা নয়, এক নিরাসক্ত কথাশিল্পী তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। ঢোঁড়াইজীবনের ব্যর্থতা ও বঞ্চনার করুণ চিত্রটি খুব সহজেই পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন তিনি। ‘আশমানে দিনের চাকা ঘোরানোর গোঁসাই পশ্চিমে ঝুঁকেছেন- পশ্চিমের ধুলোর ঝড় জেদ ধরেছে থামবে না বলে- ঢোঁড়াই চলেছে সালণ্ডার (সারেণ্ডার) করতে এস.ডি.ও সাহেবের কাছে। এইভাবে ঢোঁড়াই মানসে ছোট সময় বড় সময় সব একাকার হয়ে যায়- অনন্তে মিশে যায় ধূসর গোধূলি। সাব-অলটার্ন-কৌমজনগোষ্ঠী যাদের কথা ইতিহাস বইতে লেখা থাকে না,সতীনাথ মর্মস্পর্শী সংবেদনশীলতার সঙ্গে তাদের যাপিত জীবনচর্চা তাদের আশা-আশাহীনতা সাফল্য- ব্যর্থতা বিধৃত করেছেন তাঁর নিজস্ব নতুন শৈলীতে। উচ্চকোটি মানুষের বৈঠকখানার ভাষায় নয় নিম্নবর্গীয় গ্রমীণ মানুষের নিজস্ব ভাষায় ও উচ্চারণে। জমিজিরেত ঘরদুয়ার জীবিকা-জীবিকাহীনতা শোষক ও শোষিতের মেরুকরণ জাত-উপজাত ইতিহাসের প্রবহমানতা সামাজিক পটপরিবর্তনের নিখুঁত চিত্রায়ণ ঘটেছে জীবনরসিকের কলমে। লেখকের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার সঙ্গে শিল্প চেতনার এক নান্দনিক মেলবন্ধন ঘটেছে। স্থানীয় প্রবাদ প্রবচন লোকাচার তুলসীদাসী দোহা ইত্যাদি স্থানিক ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে সচেতনভাবে। বাঙালি পাঠকের কাছে অপরিচিত ঠেটবিহারী বুলি, অচেনা প্রবচন, অদেখা পরিবেশ ও অচিন যাপনচিত্র, প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকা, অপ্রচল শব্দের অর্থ খোঁজার সমস্যা সব মিলিয়ে উপন্যাসটি বোধ হয় তত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় পাঠের পর এর অনন্যতা পাঠকের কাছে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

এক নিঃস্ব ভূমিপুত্রের নেতৃত্বে উন্নয়ন ও তার হতাশার চিত্রবিন্যাসে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ এক মহাকাব্যিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। ঢোঁড়াই যেন সন্ধিলগ্নের ভারতবর্ষের বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের প্রতীক।#