।।পর্ব – তিন।।

ধানের বাজারের রূপ এক্কেবারে আলাদা। জমিতে শ্রম ঘাম ঢেলে তবেই না এই ফসল। এই ফসল বিক্রিবাট্টা করেই স্ত্রী পুত্র পালন পালন। কৃষক মানে প্রান্তিক কৃষক তার ফসল বিক্রি করতে গেলেই ধানের বাজার পড়তি দিকে পড়ে যায়। অন্য সওদা কিনতে গেলে জিনিসের দর উর্ব্ধমুখী। একই বাজারে একপণ্যের কেবলই পডনমুখী আর বাকি সওদা সবই আকাশ ছোঁয়া। তার অভাব তার অনটন নিত্য। ধানের হাট এই তল্লাটের সবচেয়ে পুরাতন হাট।পুরাতন কাগজপত্র সাক্ষ্য দেয় এই ধান ও পাটের বড়ো মোকাম ছিল এই তল্লাট।

তখনই এই হাট পরিচিত পায়– ’নালিতাবাড়ী বন্দর’ হিসেবে। জমিদার জগজ্জীবন চৌধুরীর জীবিতকালীন সময়ে এই বাজার নালিতাবাড়ী বন্দর হিসেবেই অভিহিত হতো। বাঙলা ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর জমিদারি তল্লাট নয়ানি আর সাত আনি হিস্যায় বিভক্ত হয়ে পড়ে আর সাত আনি’র বিভক্তি হয় তিন আনি আড়াই আনি আর দেড় আনি হিস্যায়– নানা পারিবারিক হিস্যায় আর মামলা মোকদ্দমায়। স্ব স্ব হিস্যায় নায়েবগণ হাটের নামে জমা খরচের হিসাবও খুলেন।

আরও পড়ুন: ঊনিশ শতকের বাংলায় ‘বাল্যবিবাহ প্রথা রদ আন্দোলন’

জমাধিক্যে বন্দরের স্বাস্থ্য ঠিকঠাকে কোন ব্যয় জায়গীরদারও করেন নি। নায়েবও না। শুধু হাট থেকে নজরানাই যায়–কর্তার মোকামে জমা হয়। আড়াই আনি তরফের তল্লাট—নদীর ওপার—আড়াই আনি বাজার নামে হিসাব ভুক্ত হয়। অন্যদিকে নয়ানি জমিদারীর হিস্যায় পড়ে এই বাজার।তারামণি চৌধুরানীর নামে নামঙ্কিত হয়ে তারামণি বাজার–পরে তারাগঞ্জ নামেই পরিচিত পায়। হাটে ‘তোলা’ ভালো ওঠে।নিয়মিত খাজনাও ওঠে। বছর শেষে জগবন্ধু কর্মকার পয়লা বৈশাখে পূন্যাহে জমিদারবাবুকে ভালোই নজরানা দিতে পারেন।

এই পুন্যাহে নজরানা নিয়ে গোপাহেমাঙ্গী তার স্মৃতি কথা লিখেছেন, ”সকাল থেকে বসত নহবৎ দেউড়ির নববৎখানায়। ছোড়দাদু স্নান সেরে গরদের জোড় পরে কপালে রক্তচন্দনের আর্শীবাদী ফোঁটা নিয়ে গদিতে বসতেন। সামনে থাকত মস্তবড় পিতলের পরাত। তাতে খাজনার টাকা জমা হতো। পাশে থাকত একটি রূপার থালা তাতে জমা হতো নজরানার টাকা ও মোহর।” জগবন্ধু কর্মকার স্থানিকের খাজনা ও নজরানা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন শেরপুরে নয়া আানি জমিদারের কাচারি ঘরের গদিতে।

সেই যাই হোক। ভাল ধান-পাটের বড়ো মোকাম হিসাবে তারাগঞ্জ হাটের নাম ডাক ছিল। বাজার যেমন ঠিক তেমনি উৎপাদনস্থল হিসাবেও এই তল্লাটের খ্যাতি।

পাটের শৈশবের চারাকে বলে নাইল্লা। এই নাইল্লা থেকেই নাইলতা বাড়ি এবং লোকমুখে নালিতাবাড়ী হিসেবেই পরিচিতি পায়। তবে সময়ের প্রকোপে এখানে সেই পাটের বাজার থাকেনি। পাট সমূলে সরে যায় অন্যত্র। পাটির জমি বুক চিতিয়ে দেয় ধান রোপনের জন্য। পোয়াতি জমিন অনাবাদি থাকতে নেই। পাটের উৎপাদন কমে গেলে ধানের আবাদ বেড়ে গেলো। পাটের বাজার পড়ে গেলে ধানের দিকে ঝু্কে পড়ে কৃষক।এই বন্দর পরিচিতি সেই সময় থেকে। তবে বাজার বিভক্তির কারণে নালিতাবাড়ী বন্দর নামে কেউ আর ডাকেনা।

আরও পড়ুন: বোদল্যার: দুইশো বছর পরে দাঁড়িয়ে ৩

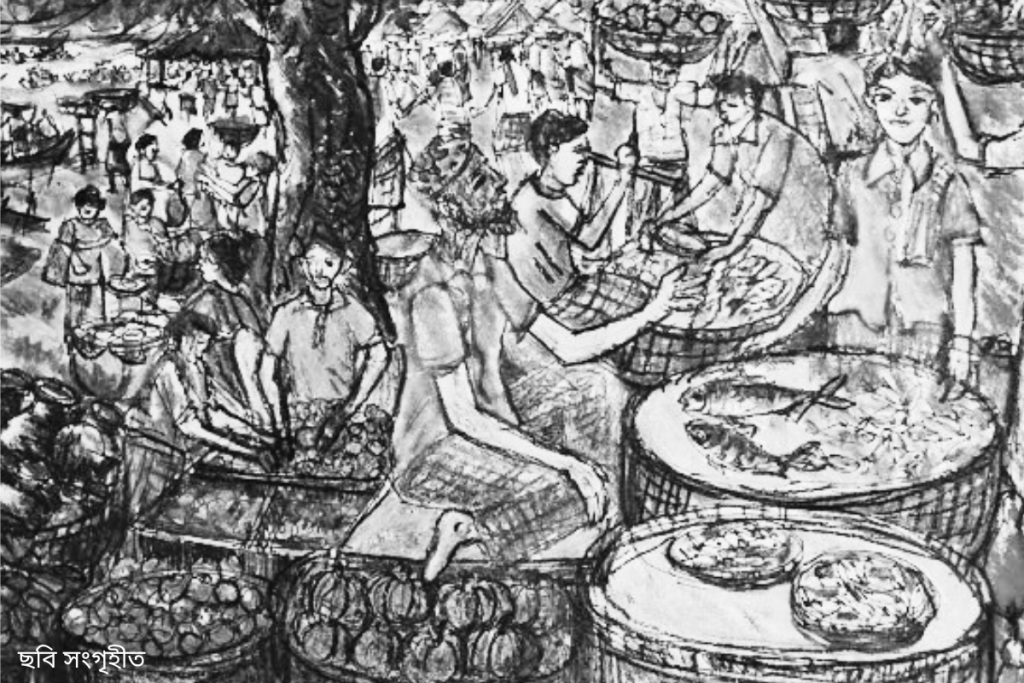

তারাগঞ্জের ধানের হাটে নয়া ধানের গন্ধে মন ভরে যায়। কত কত ধান।নানা নাম। এখনকার বাজার একরূপতার বাজার।হারিয়ে গেছে বগি,হালই, গোলাপী, মালঞ্চি, ময়নাগিরি, মালসিরা,পারিজাত, কাইশ্যা বিন্নি, শংবিন্নি, দুধবিন্নি, বিরই চাপাল, পুরাবিন্নি নানা নামের ধান ছিল কৃষকের জমিনে আর কৃষনীর বাতায় ঝুলে রাখা ঝুলানো মাটির কলসীর কোটরে। বীজ ধান কৃষানীর হাত থেকে এখন কর্পোরেট ব্যবসায়ীর হাতে উচ্চ ফলনশীল উৎপাদনের শ্লোগান মুখরতায়। এখন হাইব্রিড ধানের বাজার। আরো রয়েছে তিসি শর্ষে হলুদ শুকনো মরিচ আদা কিংবা নকলার সিকদারপুর চরাঞ্জল থেকে আসত কাউনের চাল।

তেকানা বাঁশের মাথায়’ উমাচরণ কর্মকার’লেখা বড় নিক্তিতে ধানের মাপামাপি দারুন লাগে দেখতে। তিনটি মোটা বাঁশ দিয়ে বানানো। মণে মণে মাপছে আর বস্তা ঢেলে করছে ধানের পাহাড়–ধুলোওঠা ধানের পাহাড়। আর যারা ছোট বস্তায় করে ধান নিয়ে এসেছে তাদের আবার পাঁচ সেরের পাথর মানে এক ধরা’র পাথর দিয়ে মেপে রাখছে। মাপের ডাকটি বেশ। এখনো মনে আছে।

রাম রাম রাম একি

রাম রাম রাম দুয়ি

রাম রাম রাম তিনি

ধানের বাজারে নানা প্যাঁচগোছ আছে। কৃষকের জমি থেকে শুরু করে নানা আইনের বেড়ি থাকে কৃষকের পায়ে–তেমনি আছে ক্ষেত থেকে বাজারের আড়তদারদের নিকট বিক্রি পর্যন্ত নানা প্যাঁচ। কৃষক আন্দোলনের ফলে অনেক কিছু রদ হয়ে গেছে। এই সেদিন তারাগঞ্জ ধান হাটের আড়তদারদার বহুদিনের একটি জটখুলে গেলে। কৃষক নিস্তার পেলো। প্রতি মৌসুমে কৃষকরা ধান বিক্রি করতে গেলে আড়তদারেরা প্রতি দুই মণে চার কেজি ধান বেশি নিতো। প্রকাশ্যে। একদিকে আড়তদারেরা এক হয়ে মৌসুমে সরকার নির্ধারিত বাজার দর থেকে কম দামে ধান বেচতে বাধ্য করতো অন্য দিকে চার কেজি ধান প্রতি দুই মনে বেশি নিতো– সেটিই ‘ঢলতা’ প্রথা নামে পরিচিতি পায়।ঢলতাও রদ হয়ে গেলো কদিন আগে।

আরও পড়ুন: পরব ভাঙা হাটের হাটুরে ২

ধানের বাজার গোরুর বাজার চিরকালই বাটপার ফড়িয়া আর মহাজন দ্বারা পরিচালিত। ’ঠকাই বিনে ঠকি না’— গোছের মহাজন। এই চৌকসতার ভিতর ছায়ার মতো ঘুরে সেয়ানা। মানে পকেটমার। গায়ের সাথে গা লাগা ভিড়ের ভিতের দাঁড়িয়ে থাকার জো নেই এমন জায়গাও তিনি তার সেয়ানাগিরি দেখিয়ে ফেলেন। চোখের নিমিষে–ব্লেটে কোমরে গোঁজা ত’বিল কেটে সারা। পাঞ্জাবির জিব কেটে সারা। কেটে পরাগ পাড়।চোখের নিমিষে হাওয়া।

হাটের মাঝে ওঠে তখন হা হা হাহাকার চিৎকার। ’আল্লা গো বাবা গো মা গো আমার সব্বনাশ হয়ে গেলো’। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কান্নার আগেই তিনি উধাও। হাটের ভিতর ধর ধর চিৎকার। চেঁচামেচি। সেয়ানা নেই। তিনি অন্তর্ধান।

সেয়ানার উপরেও সেয়ানা থাকে। তারও ধরা পড়বার সম্ভাবনা থাকে। ঝুঁকি থাকে। রাতের আধারে ঘরের পিড়ায় সিং কাটা কিংবা গায়ের সাথে গা লেগে থাকা মানুষের ‘কুছে’ ‘গুলটু’ পাকিয়ে রাখা টাকার থলে কাটা কম সাহসের নয়। গোরুহাটি কিংবা ধানের বাজারের হাটুরের ‘কুছে’ টাকা একটু বেশিই থাকে। সেটা কাটবার সাহস ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না থাকলে হয় না। পকেট মারা কিংবা হাল আমলের হ্যাক করে টাকা লোপাট চাট্টিখানি কথা নয়। দুই সেয়ানা সব সময়ে তার সময়ে অপরকে ধসিয়ে দেবার অগ্রসৈনিক। সমাজ যত এগুই যত অগ্রমানতা হয় লোপাটের কায়কারবার তারসাথেই আপডেট হয়। আপগ্রেড হয়।

সেয়ানার উপরে সেয়ানা আছে বলেই পকেটমার ধারা খেয়ে যায়। হ্যাকার কে জানা যায়। হ্যাকার দূরবর্তী। পকেটমার হাতের কাছে। গণমানুষের কাছে। গণমানুষের গণধোলাই আর মাটিতে পড়ে না। হাড়গোড় একাকার হয়ে যায়। জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। হয় ধৃত— নয় মৃত। পুলিশ আসতে আসতেই সবাই পগার পাড়। ধুলায় পড়ে থাকে সেয়ানা–অর্ধ উলঙ্গ–নিস্তেজ ও রক্তাক্ত।

এমনই এক হাটের দিনে পকেটমার নয়—ডাকাতি হয়েছে এমন খবরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল পুরো হাট— হাটুরে ক্রেতা হাটুরে বিক্রেতা। স্তব্ধ হয়ে গেছিল গমগম। এতো এতো মানুষ অথচ সবাই নীরব। চুপচাপ। ফিশফিশ করে কেমন এক ভয়ের কথা ছড়িয়ে পড়ল। সাহাপাড়ার এক বাড়িতে ডাকাত ঢুকে পড়েছিল। শেষ বিকেল তখন। আরেকটু পড়েই সন্ধ্যা নামবে। তখনই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ডাকাত দল। মারধর করে বেঁধে কেড়ে নিল গয়না টাকা এমন কি বাড়ির গিন্নীর কানের দুল আর নথ পর্যন্ত।

আরও পড়ুন: চর্যাপদের ভাষা বিতর্ক

কেউ বলল বিশ ভরি কেউ বলল পঞ্চাশ। টাকা লাখ পাঁচেক— কেউ বলে মোকামের টাকা ছিল— হাটের আমদানী ছিল। বেশি হবে। ডাকাত সরে পড়ার সময় একজন বাঁধা দিতেই ডেগার দিয়ে এফুরওফুর করে দেয় তাকে। বাড়ির সবাইকে সে সময় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল।হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আমরা যখন রোগী নিয়ে ব্যস্ত ডাকাত তখন হাজির। অন্যরূপে। একজন চিনে ফেলে। নাকে মুখে রক্তমুছে তখন ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করছিল। তিনি বললেন, ’ঐ লম্বা পোলাডা ছিল বলতেই,ডাক্তার বলল, চুপ করুন। চেপে যান।”

হাটুর উপর কাপড় তুলে ধেই ধেই নৃত্যরত হিজড়ার দল দেখেছি কি না মনে পড়ে না। তবে দুয়েকজন লুঙ্গি পরা মানুষকে দেখতাম তারা কোমর দুলিয়ে মেয়েলি ধাচে হাটছে কিংবা কাঁধ পর্যন্ত ছাড়া চুলের গোড়ায় ছোট করে ফিতে দিয়ে বাঁধা ফুল। আমরা বলতাম ‘মাইগ্যা’। চোখের তারার নাচন তুলে হন হন করে চলে যেতো ভীড়ের ভিতর।

আরেকজন নারীকে দেখতাম— চোখে মোটা করে কাজল দেয়া। কপালে টিপ। ওড়না গলায় ঝুলিয়ে হাসতে হাসতে কথা বলত— কখনো কথা বলতে বলতে হাসত। প্রতি উত্তরে খিস্তিখেউড় করত। হাটুরেরা শুনে হাসতে। মুখ টিপে হাসত। বড়দের মুখে শুনেছি সে মেয়েটি– বিউটি –খারাপ মাইয়া মানুষ।

একদা এই নালিতাবাড়ী বন্দরে নিবন্ধিত পতিতালয় ছিল। বড়ো বড়ো বাজারে যেমন থাকে তেমন তেমন করেই ছিল ‘নডিপাড়া’। অনেকদিন ধরেই ছিল।

দেশভাগের পরে ১৯৪৯ সালে সামাজিক আন্দোলনের ফলে নডিপাড়া ওঠে যায়। ওঠে যেতে বাধ্য হয়। তখন ছড়িয়ে পড়ে তারা– তাহারা গতর নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

বিউটি ভাসমান নডি। গায়ের রঙ ফর্সা। বেটে–স্বাস্থ্যবতী। থলথল করে বিউটির পাছা আর বুক। বিউটি যখন হাসতে হাসতে একটু শরীর নাড়িয়ে হাঁটে হাটের হাটুরেরা ইতিউতি তাকায়। বিউটি যে নডি খারাপ মাইয়া মানুষ সেটি জানলাম যেদিন ভোগাইয়ের বালুচরে তার নিথর দেহ চিৎ হয়ে পড়ে আছে শুনলাম। কালি বাড়ির গুদারাঘাট ধরে নৌকায় এপারে এসে দেখলাম– ফর্সা শরীর কালচে হয়ে আছে। চোখের কাজলে গুড়িগুড়ি বালুকণা। আর লিপস্টিক ঠোঁটের কোনে দিয়ে কালো পিপঁড়া জমাট হয়ে কি যেন খু্ঁজে খুঁজে নাকের দিকে দৌড়াচ্ছে।

চলবে…