হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে বৈঁচি রেল স্টেশন। এখান থেকে কালনা-বৈঁচি রুটের বাসে ৯ কিলোমিটার গেলেই এক প্রাচীন জনপদ বৈদ্যপুর। ঐতিহাসিক মতে মনে করা হয় বর্ধিষ্ণু এই জনপদটি প্রায় ৫০০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল। এখানে কালনা থেকেও বাস ধরে যাওয়া যায়, তবে কালনার পশ্চিম দিকে বৈদ্যপুর জনপদের দূরত্ব একটু বেশি। প্রায় ১৩ কিলোমিটার। বৈদ্যপুরের প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কেননা, একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহিনি অনুযায়ী লখিন্দরকে সর্প দংশনের পর বেহুলা এই বৈদ্যপুরেই বৈদ্যের খোঁজে এসেছিলেন। এখানকার বেহুলা নদীর নামও এসেছে এই কাব্য থেকেই। এই জনপদের নামও বোধহয় সেই থেকেই বৈদ্যপুর।

অন্য আর-একটি মতে, বিশেষজ্ঞরা একসময়ে এই অঞ্চলে বহু বৈদ্যের বাস ছিল বলে বৈদ্যপুর নামের পক্ষে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল বর্তমানে এখানে এক ঘরও বৈদ্য নেই।

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে কিংকরমাধব সেন নামে এখন এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। ফলে এদিক থেকেও এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয়। বৈদ্যপুর কমপক্ষে পাঁচশো বছরের প্রাচীন জনপদ। যার নিদর্শন বহন করে চলেছে এখানকার রাজরাজেশ্বর মন্দির, পূজাবাড়ি, চালামন্দির, রত্ন মন্দির, বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, রাসমণ্ডপ, নহবতখানা, জমিদারবাড়ি, কাছারি বাড়ি প্রভৃতি প্রাচীন স্থাপত্য।

আরও পড়ুন: মাই নেম ইজ গহরজান

বৈদ্যপুর গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন হল জোড়া দেউল। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এটি সাত দেউলিয়ার পরে এবং ইছাই ঘোষের দেউলের আগে। ডেভিড ম্যাক্কাচ্চনের মতে জোড়া দেউল-এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু এএসআই-এর একটি ফলকে জোড়দেউলের স্থাপনাকাল আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ বলা হয়েছে। জোড়া দেউল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত। সুতরাং এই স্থাপত্যের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব আশা করাই যায়। জোড়া দেউলকে বাদ দিলেও বৈদ্যপুর গ্রামের অতীত সমৃদ্ধির পরিচায়ক হিসেবে উল্লেখিত চালা, দালান, রত্নরীতির বেশ কিছু মন্দির, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, ভদ্রাসন, কাছারিবাড়ি, বৈঠকখানা, নহবতখানা ইত্যাদি। এইসমস্ত মন্দির এবং অন্যান্য স্থাপত্যগুলির নির্মাতা হল গ্রামের জমিদার নন্দী পরিবার। বৈদ্যপুরে নন্দী পরিবার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ থেকে বসবাস করছেন। মূলত তাঁরা ছিলেন নুন, সুপুরি এবং মশলার ব্যবসায়ী। ব্যবসার অর্থপ্রাচুর্যে ফুলেফেঁপে তাঁরা পরবর্তীতে বিশাল জমিদারির অধিপতি হন। নন্দীদের আদিবাস ছিল আজকের উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহরের কেওটা গ্রামে। পরবর্তীকালে নন্দীদের একাংশ বৈদ্যপুর চলে এসে বসতি গড়েন। তাঁদের ব্যবসার গদি ছিল বর্ধমানের কালনা, কোলকাতার বড়বাজার এলাকার পোস্তা এবং বেলেঘাটার খালপোলে। রাজারহাটের অন্তর্ভুক্ত কেষ্টপুরের বারোয়ারিতলায় যে সুপ্রাচীন রাজরাজেশ্বরী মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যায়, সেটি এই নন্দী পরিবারেরই তৈরি করেছে।

ব্যবসা সূত্রে মেমারি থানার কেল্না, দেহুড়া থেকে নন্দীপরিবারের প্রথম পুরুষ হারাধন নন্দী বৈদ্যপুর গ্রামে এসেছিলেন ১৬৫৮ সাল নাগাদ। অর্থাৎ হারাধন নন্দীর আগমন জোড়াদেউল নির্মাণের প্রায় ষাট-সত্তর বছর পরে। পরবর্তী একশো বছর ধরে তাঁদের লবণ, সাজিমাটি, চুন ও ধানের ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে এবং মালদা, দিনাজপুরে জমিদারির (১৭৯৮) আয় থেকে আসে পারিবারিক সমৃদ্ধি। এরপর বর্ধমানরাজের কাছ থেকে পত্তনিদার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ (১৮১৯)। বলা যায়, জমিদারির সমৃদ্ধি থেকেই বৈদ্যপুরে তাঁদের বসতবাড়ি, মন্দির-সহ অন্যান্য স্থাপত্যগুলি নির্মিত হতে থাকে।

আরও পড়ুন: দার্জিলিঙের রায় ভিলা

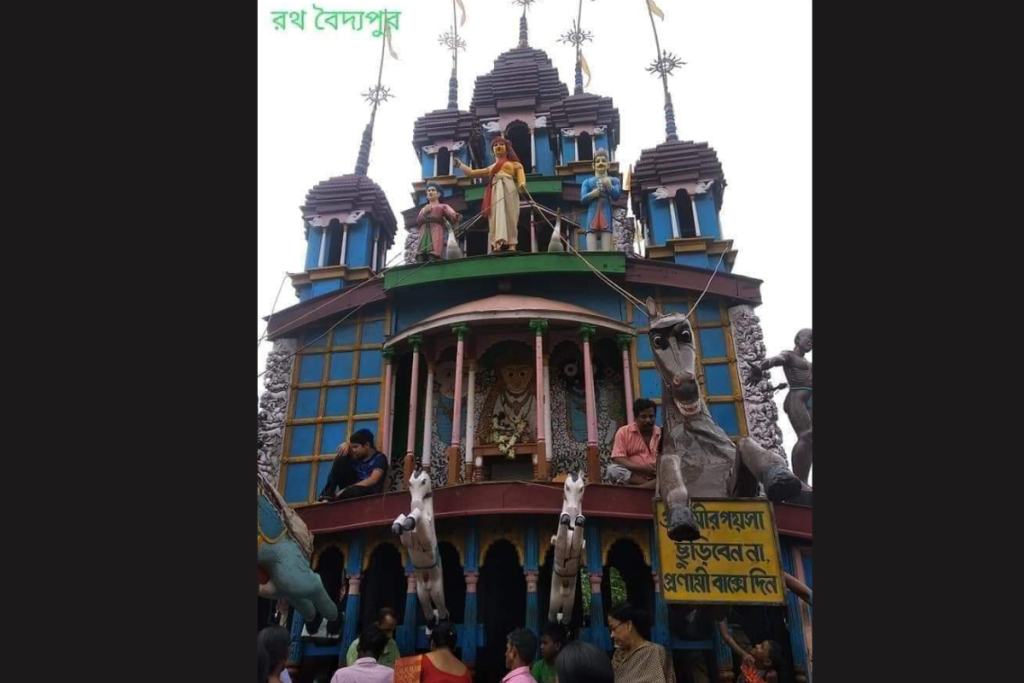

এই গ্রামে ঢুকতে গেলেই প্রবেশ পথে পড়বে রথতলা পাড়া। সেখানে সারা বছর টিনের আচ্ছাদনে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাখা থাকে একটি দারু নির্মিত রথ। রথটি বিখ্যাত এর ১৪টি চূড়ার জন্য। রথ উৎসবের সময় এই রথকে কেন্দ্র করেই বসে বিশাল মেলা। রথের চার কোণে মৃত্যুলতা খোদাই করা আছে। এলাকার মানুষের কাছে এই ১৪ চূড়ার রথ উৎসবটি ভীষণ ভাবে জনপ্রিয়। এটি কমপক্ষে দুশো বছরের প্রাচীন রথ। ব্যতিক্রম যেটি, সেটি হল রথে জগন্নাথের জায়গায় স্থান পান রাজরাজেশ্বর ও বৃন্দাবনচন্দ্র। কাঠের তৈরি রথে বেশ কয়েকটি কাঠের বড় পুতুল ও ঘোড়াও রয়েছে।

এই রকম কাঠের কারুকার্য করা, এত বড় রথ বাংলার অন্য কোথাও বিরল। মাহেশ-এর, গুপ্তিপাড়ার রথের পরই বৈদ্যপুরের রথ ও রথযাত্রার খ্যাতি। বিখ্যাত এই বৈদ্যপুর জমিদারদের কাহিনি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও জায়গা করে নিয়েছে বলে কথিত আছে।

গোটা এলাকাতেই নানান ঐতিহাসিক উপাদানের ছড়াছড়ি। যেমন রাখালরাজার মন্দির, হাজার বছরের প্রাচীন কষ্ঠি পাথরের মা জগৎগৌরীর মন্দির, মধ্যম বর্ত্তুল ইত্যাদি। যথা—

সপ্ত চক্র রয়

ছত্র শর তৃন চিহ্ন যদি দৃষ্ট হয়

রাজ রাজেশ্বর হয় তাহার আখ্যান

কহিনু সবারে এই শাস্ত্রের প্রদান।

রাজরাজেশ্বর মন্দিরের দরজার মাথায় এই ভাবেই দেবতার স্বরূপ বর্ণনা লেখা আছে শ্বেত পাথরের ফলকে । কথিত আছে এই শিলার গায়ে সপ্তচক্র রেখা ছিল, যিনি রাজরাজেশ্বর নামে খ্যাত।

আসলে এই রাজরাজেশ্বর ছিলেন একটি শালগ্রাম শিলা। এক সময় কষ্টিপাথরের সেই নারায়ণ শিলাটি চুরি হয়ে যাওয়ার পর অন্য শিলা রাজরাজেশ্বর নামে পূজিত হয়। মন্দিরের ভিতর উঁচু বেদির উপর রুপোর সিংহাসনে রাজরাজেশ্বর অধিষ্ঠিত।

লোককথা অনুযায়ী, ২০০ বছর আগে নন্দীবংশের জমিদার শিশুরাম নন্দীর স্ত্রী এক রাতে স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, একটি নারায়ণ শিলা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলে তাঁদের ব্যবসা ও জমিদারিতে সমৃদ্ধি আসবে। এই স্বপ্ন দেখার পর অলৌকিক ভাবে, পরদিন সকালে এক সন্ন্যাসী জমিদার বাড়িতে এসে একটি নারায়ণ শিলা দেন। ইনিই কুলদেবতা রাজরাজেশ্বর। নন্দী পরিবারের সমৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজরাজেশ্বর স্থান হয় সোনার সিংহাসনের উপর। বেড়ে যায় নানা ধরনের উৎসব ও পূজা। রথ, পঞ্চমদোল, রাস উৎসব হতে শুরু হয়। এক সময় প্রত্যেক জমিদার দেবতাকে সোনার সিংহাসন-সহ পালকি করে পরিক্রমা করাতেন।

নিরাপত্তার প্রয়োজনে বর্তমানে সাধারণ সময়ে সোনার সিংহাসনের পরিবর্তে রুপোর সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়।

সারা বছর ধরে রাস, পঞ্চমদোল, ঝুলন পূর্নিমাতে তাঁকে নিয়ে শ্রী বৃন্দাবনচন্দ্রের সঙ্গে পালকি-বাদ্য সহকারে শোভা যাত্রা করা হয়।#