বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রাচ্যের হাজার বছরের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে। সেইসব ইতিহাসের ধারায় বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বিশ শতকের বিশ্বপথিক যুগ-মানব কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬)। তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও কর্মযজ্ঞ পরাধীন ভারতবর্ষে জাগরণ সৃষ্টি করে। সেই জাগরণের দীপ্ত আলো বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাঙালি জাতির বীরত্বের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলাম অমিত তেজে উদ্দীপ্ত, চির বিদ্রোহী, চির অম্লান হয়ে আছেন। তাঁর বিচিত্র জীবনের স্বল্পতম সময়ের বৈচিত্রময় প্রকাশ, সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর কবিতা গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস সর্বত্রই প্রখর সাহসিকতার স্বতঃস্ফূর্ত নিদর্শন হয়ে আছে। রুশ-বিপ্লবের মর্মচেতনায় দুঃখ বেদনায় ভরা অনগ্রসর, পরাধীন ভারতের জনগণকে সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার অর্জনের আহ্বান জানান। গণআন্দোলনে তাঁর লেখা কবিতা, সংগীত ও বিবিধ রচনা অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করে। পশ্চাৎপদ বাঙালি জাতি হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত হয়। বাংলার স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত স্বরাজ দল, কংগ্রেস, মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ, বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি, কমিউনিস্ট ভাবধারার সংগঠন সমূহ, স্বেচ্ছাসেবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় কবির সৃষ্টিকর্মে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কবির আহবান- ‘এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমার মহা শয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্তান– ঐ শ্মশানভূমিতে শোন শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন।এ-পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও ! মনে কর তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে।’ (নবযুগ)

বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তর বিশ্বব্যাপী যে মানবেতর জীবন নেমে আসে, তার ব্যাপক প্রভাব ভারতবর্ষের বাংলায় দেখা যায়। কবি মুক্তির জন্য স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে বিস্ফোরণন্মুখ ‘ধূমকেতু’র প্রকাশ ঘটালেন। কবির বিচিত্র সাহিত্য সাধনার সময়কাল মাত্র (১৯১৯ খৃ. থেকে ১৯৪২ খৃ. পর্যন্ত) তেইশ বছর। সাহিত্যিক জীবনের প্রথমার্ধে তিনি চিরবিদ্রোহী, বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে তাঁর সাধনার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। জীবনের দূরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে চৌত্রিশ বছর নির্বাক রেখেছে । তারপরেও কবি যে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা বাঙালি জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। ১৯৪২ সালের জুলাই থেকে আমৃত্যু মরণব্যাধি নিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায়, কবির অসুস্থতার ২৯ বছর পর কবিকে ‘জাতীয় কবি’ মর্যাদায় বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আমার সোনার বাংলা” সংগীতকে জাতীয় সংগীত এবং কাজী নজরুল ইসলামের ‘চল চল চল’ সংগীতটি রণসংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর গান জনগণকে উজ্জীবিত করে। বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে কবি নজরুল ইসলাম চিরস্মণীয় হয়ে আছেন।

‘বাঙলা বাঙালির হোক। বাঙলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক।’

আর ‘ওড়াও ওড়াও লাল নিশান, ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীর দল, ওঠরে চাষী জগদ্বাসী, চল চল চল, জাগো অনশনবন্দী উঠরে যত, কারার ঐ লৌহকপাট ইত্যাদি সংগীতে বাঙালিসহ সকল জাতি, সকল দেশের জনমানুষের জাগরণ সৃষ্টি করে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ব-জাগৃতির কবি। সমকাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত কবির দ্রোহী জাগরণের চেতনার নান্দনিক প্রকাশ অনন্য শিল্প সুষমায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে।

‘জাগো জনশক্তি!.. ভাঙো ঐ উৎপীড়কের প্রসাদ-ধুলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বলদর্পীর শির।’ (রুদ্র-মণ্ডল)

কবির নবযুগের সাধনা, তা যেন এক ‘মহাজাগরণ’- ‘আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহা-উদ্বোধন- আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ঐ শোনো শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-নিষন। ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো ইসরাফিলের শিঙ্গায় নবসৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ঐ যে ভীমরণ-কোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দে ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে। স্বাপ্নিক ঋষির ঋক মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নিপাথারের অগ্নি-কল্লোল। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্রশিখার পরশ পাইয়া। (নবযুগ)।

কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব নবযুগের সাধনায়, অসহায়ক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির জয়গানে, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার অভিপ্রায়ে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মহামিলনের বিপ্লবী বীরত্ব ও সাহসের সাথে ‘মোহন মূর্তিতে জেগে ওঠার স্বপ্নসাধক কবি কাজী নজরুল ইসলাম। জীবনের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র অভাব অনটন অবজ্ঞা অবহেলা নির্যাতন নিপীড়ন, জেল জুলুম কোনো কিছুই কবিকে তার সাহসী চলার পথকে বিচলিত করেনি। বরং সেই চলার পথ শত রকম আঘাত-প্রত্যাঘাতে অসীম সাহসের বীণায় ঝংকৃত হয়েছে। আর তাই কবি নবযুগের সাধনায় উন্মত্ত।

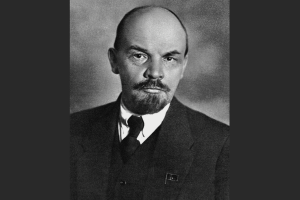

‘আজ রক্ত প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নবপ্রভাতী ধরিয়াছে পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরী। এ সুর নবযুগের। সে সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে। আয়ার্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে। আরো অনেকে শুনিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্তান- জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ। (নবযুগ)

ভারতবর্ষের অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের তীব্রতায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গণবিস্ফোরণে রূপ নেয়। ১৯১৯ সালে ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগ ব্রিটিশদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ভারতবর্ষের আন্দোলনরত জনগণকে আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাইট উপাধি পরিত্যাগ, ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে বেগবান করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয় রুশ বিপ্লবের দুর্দমনীয় মুক্তির জয়গানে। প্রথম মহাযুদ্ধের নৈরাজ্য-হতাশা, অপরদিকে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের আশার আলো বিশ্বব্যাপি নিপীড়িত দেশের সংগ্রামকে উন্মাতাল করে দেয়। এই উন্মাতাল সময়ে রুশ ভাবাদর্শের অগ্রণী মুজাফফার আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম যৌথভাবে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের তত্ত্বাবধানে দৈনিক ‘নবযুগ’ প্রকাশের দায়িত্ব নেন। এই নবযুগে ‘নজরুল মানস’ স্বাধীনতার বিপ্লবী জয়গানে উজ্জীবিত, যা ভারত জাগরণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। কাজী নজরুল ইসলাম মুক্তির জয়গানে নবযুগের ভাবনায় অবাক হয়ে দেখেছেন পরাধীন ভারতবর্ষকে। যে ভারতবর্ষ সহস্র বছর ধরে শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যুগ থেকে যুগান্তরে রক্তের হোলিখেলায় ভারতের মাটি রঞ্জিত হয়েছে। সেই রক্তের ইতিহাসে ‘পূর্বতোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে নবযুগ’। এই ‘নবযুগ’ সাহসের সাথে সংগ্রামের মাধ্যমে প্রাণের সুর বেজে ওঠে। ‘রুশিয়া বলিল মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির! ভাঙ্গা দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়াকে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই খোদার উপর খোদকারী শক্তিকে দলিত কর। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন কর।’ (নবযুগ)

‘আমার মানুষ ধর্ম’ তুমি মানুষ- তুমি সত্য’ এই আহবান কবির। ভারতবর্ষের বর্ণভেদ, ধর্মভেদ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতাকে কবি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাইতো স্বাধীনতার আন্দোলনে অস্পৃশ্যতা সাম্প্রদায়িকতা প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়। “ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম শুধু কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের। আর এই ছুঁৎমর্গে যখন ধর্মের অঙ্গ নয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা খোদার উপর খোদকারী । (ছুঁৎমর্গ, কাজী নজরুল ইসলাম)

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিমের ভেতর ছুঁৎমর্গ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা অবমাননা হিংসা দ্বেষ মহা আত্মার অপমান এবং এই অপমানই ভারতীয়দের শোচনীয় অধঃপতন নিয়ে এসেছে। ভারতে মহাজাতির সৃষ্টির জন্য কবি তাই বলেন- ‘তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও। মুসলমান নও, তুমি মানুষ তুমি সত্য।’

কবির সত্তায় মিশে আছে বিদ্রোহী রণবীরের মন্ত্রধ্বনি। প্রথম মহাযুদ্ধ উত্তর এবং রুশবিপ্লবের মন্ত্রধব্বনিতে পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল ভাঙার মহা উল্লাসে কাজী নজরুল ইসলামের অমর সৃষ্টি ‘বিদ্রোহী’ কবিতা। এই কবিতার মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি ঐশ্বর্য, অমনমনীয় প্রতিভার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। মনীষী মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর ’মনীষা মঞ্জুষা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন- ‘আধুনিক যুগের গীতি কবিতার মৃদু মধুর গুঞ্জন ধ্বনির মধ্যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই এই কবি যখন অভূতপূর্ব জোরালো ভাব ও ভাবনায় বিদ্রোহী কবিতাটি প্রকাশ করিলেন, তখন মহাযুদ্ধের দূরাগত কামান গর্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদ পুলিয়া ভাব বিহবল বদ্ধ সচকিত চিত্তে দেখিতে পাইল, সত্যই বাংলার সাহিত্যাকাশে একটি ধূমকেতুর আর্বিভাব ঘটিয়াছে।কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বসন্ত নামক নূতন নাটকখানি নজরুলের নামে উৎসর্গ করিয়া এই বিদ্রোহী কবিকে বাংলাকাব্যের আসরে অভিনন্দিত করিলেন।”

কবির দ্রোহ মানব মুক্তির আবেদনে কালোত্তীর্ণ—

‘আমি সেই দিন হব শান্ত

যবে উৎপীড়তের ক্রন্দনে রোল আকাশে

অত্যাচারীর খড়গ কৃপণে ভীম রণ ভূমে রণিবে না

বিদ্রোহীরণ-ক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত।’

কবির বিচিত্র বিদ্রোহী প্রকাশ ‘ধূমকেতু’ কবিতায়—

‘আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃমহাবিপ্লব সেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি সৃষ্টির ঐ চাতুরী

তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি

আমি জানি জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও।

তাই বিপ্লব আমি বিদ্রোহ করি’

কবি নজরুল ‘ধূমকেতু’র মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। বৃটিশ সরকারের বিরূপ দৃষ্টি কবির প্রতি। এছাড়াও গোঁড়া মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা কবির উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। ‘ইসলাম-দর্শন পত্রিকার আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায় ধূমকেতু, পত্রিকায় ধূমকেতু’কে অমঙ্গলের অগ্রদূত ও নজরুলকে ‘উহার স্বেচ্ছাচারী সারথী’ আখ্যা দেওয়া হয়। ইসলাম দর্শনে ধর্মনীতি বিবর্জিত ধূমকেতুকে সতর্ক এবং সংযত হতে উপদেশ দেওয়া হয়। ১৩২৯ কার্তিক সংখ্যায় ‘ইসলাম দর্শন’ লেখা হয় ‘কিন্তু তাহার পর হইতে ধূমকেতুর ধর্মদ্রোহিতা এবং উহার সারথির স্বেচ্ছাচারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে ‘রক্তাস্বর ধাবিনী মা’ ও ‘ভূ-বন্দন’ হইতে আরম্ভ করিয়া’ মা ভৈ বোম-কেদার-বোম-ভোলানাথ’ হলবল-বাম স্কন্ধে ‘বোল হরি-হরি বোল’ প্রভৃতি কাফরী কালাম তাহার মুখ দিয়া অনর্গল দ্রুত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতেছে, যে আমরা বাধ্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম যবন-হরিদাসের এরূপ উৎকট অবতারকে সমালোচনা করিয়া সংযত করিবার চেষ্টা প-শ্রম মাত্র। সেই জন্য ঐ শ্রেণীর পদার্থ বা ঐ জাতীয় জীবের আর কোন সমালোচনা করিব না বলিয়াই স্থির করিয়া ছিলাম। কিন্তু দুষ্টু ধূমকেতু ও উহার দুর্বিনীত সারথি এখন কেবল হিন্দু পুরাণের চর্বিত চর্বণে ক্ষান্ত না থাকিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শরীয়তের উপর পর্যন্ত শয়তানী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।’

নজরুলকে গোঁড়াধর্মপন্থীরা তির্যকভাবে ‘নাস্তিক, নরাধম, বুনো বর্বর, ধর্মজ্ঞানশূন্য, নিকৃষ্ট জীব, ফেরাউন, নমরুদ, খোদাদ্রোহি, আস্তাকুড়ের আবর্জনা, অকাট মূর্খ, পাষণ্ড, ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে ভর্ৎসনা করেছেন এবং তাঁর শূলবিদ্ধ মূণ্ডুপাতের মাধ্যমে শাস্তিও দিতে চেয়েছেন।

কবি নজরুল ইসলাম এসবের কোন তোয়াক্কা করেননি। কবি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। বৃটিশ সরকার নিশ্চুপ থাকেনি, ১৯২২ সালের ৮ নভেম্বর প্রথম ধূমকেতু অফিসে পুলিশ হানা দেয়। কবিকে কুমিল্লা থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর গ্রেফতার করা হয় এবং রাজদ্রোহের অপরাধে কলকাতায় এনে বিচার সম্পন্ন হয়। সেই বিচারের (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি) রায়ে তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। বিচারের সময় কবি ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ নামে অভিনব বিবৃতি দেন। এই জবানবন্দী পরে পুস্তিকা আকারে হাজার হাজার কপি বিক্রয় হয়।

“আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজ-বিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজ-কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে রাজার মুকুট; আর ধারে-ধূমকেতু শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়-দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজ-বেতন-ভোগী রাজ কর্ম্মচারী।

আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য, জাগ্রত ভগবান, আমার বিচারককে, কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহা বিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান… রাজার পক্ষে পরমাণু পরিমাণ খণ্ড সৃষ্টি। আমার পক্ষে আদি অন্তহীন অখণ্ড-স্রষ্টা।’’

‘আমি ঘরের নই; আমি দেশের, বাঙলার।’ দেশের জন্য তাঁর আছে জগজ্জয়ী শক্তি । কবি বাঙলার মাটি, বাঙলার প্রান্তর, বাঙলার মানুষ, বাঙলার প্রকৃতিকে ভালবাসেন। তাঁর ভালবাসার সঙ্গে মিশে আছে গভীর দেশপ্রেম। ‘সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই। জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশনব্রত পালন করি, রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকম (লিঙ্ক ফেটার্স, বার ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব-জ্বালা যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মত নগণ্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেননি। আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার সুন্দরের আশীর্বাদ এসেছিল, জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে।’—

“জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিনমালা পরিয়েছিলেন হাতে-পায়ে; জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমরা অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাঙলাদেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাঙলাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাঙলাদেশকে ভালোবাসলাম। মনে হল এই আমার মা। তাঁর শ্যাম-স্নিগ্ধ-মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা-নীলে আমার দেহ-মন প্রাণ শান্ত-উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে।’ ( আমার সুন্দর)

কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই বাঙালির বাংলাদেশের কবি হিসেবে ঘোষণা করে গেছেন-

নজরুল ১৯৩৯ সালের ৩রা বৈশাখ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় ‘বাঙালীর বাঙলা’ নামে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। ‘বাঙালী যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে- “বাঙালীর বাঙলা” সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙাল-ই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে।…

বাঙালীকে, বাঙলার ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও:

“এই পবিত্র বাংলাদেশ

বাঙালির-আমাদের।

দিয়া ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’

তাড়াব আমরা করিনা ভয়

যত পরদেশী দস্যু ডাকাত

‘রামাদের গামাদের’।

বাঙলা বাঙালির হোক।

বাঙালির জয় হোক।”

আর বাঙালিদেরবসমগ্র বিশ্বের সাথে যুক্ত করে দিলেন দ্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সংগীতকে বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে-

‘জাগো-

জাগো অনশন বন্দী উঠরে যত

জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।…

এই অন্তর ন্যাশনাল-সংহিত’রে

হবে নিখিল মানব জাতির সমুদ্ধত।’

বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিনির্মাণে, বাঙালি জাতির স্বতন্ত্র্য পরিচয়ে কবির অবদান চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বিশেষ করে সাম্য রাষ্ট্রের সাধনায় তিনি সকল জাতির সমন্বয়, সকল ধর্মের মানুষের ঐক্য সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন। তাঁর সৃষ্টিশীলতা বিশ্বের সকল দেশের নিপীড়িত গণমানুষের জন্য নিবেদিত হয়েছে।

গাহি সাম্যের গান-

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,

সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। (মানুষ)