ছবি একটি শব্দহীন জীবন্ত কবিতা, একটা চলন্ত ইতিহাস সময়-প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ আকড়ে ধরে যুগের সাক্ষী হিসেবে সত্য প্রতিষ্ঠায় সে সাহায্য করে। যেমনি সাহায্য করছে ১৮৮৯ সালের অঙ্কিত রেখাচিত্র লালন-প্রতিকৃতি থেকে লালনকে উদ্ধার করতে। বর্তমান কালেও লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯৯) আধ্যাতিক জগতের এক কিংবদন্তির নায়ক।

তিনি ছিলেন আমরণ জ্ঞানান্বেষী। দর্শন ছিল তার বুদ্ধির সামগ্রী, স্বজ্ঞান বোধির নন্দন- চেতনা। বাংলা কাব্যধারার মরমী কবিদের প্রধান পুরুষ হিসেবে আজও লালন শাহ সবার আদরণীয়। তাঁর ঐশী চেতনা, আত্মিক; অতীন্দ্রিয় জীবন-জগৎ চেতনার মূল সুর আবিস্কার করে যে সুস্পষ্ট দর্শন প্রতীয়মান হয়, তার মধ্যে বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা সহ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আমরণ প্রতিবাদি পুরুষ। কালজয়ী প্রতিভা এবং প্রজ্ঞাসম্বলিত মরমী কবি, গীতিকার, সুগায়ক লালন শাহ তাঁর সুন্দর-নিখুত সহজসরল ভাষায় পৃথিবীর সকল মানুষকে এক কাতারে সামিল করার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন সুরের-ভাষায়। সকল ধর্মের উর্ধে মানব ধর্মের প্রবর্তন সহ একজন প্রকৃত মানব প্রেমিক ছিলেন লালন শাহ। মুক্তবিশ্বের মুক্ত মানব হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে যান।

স্বকালে লালন শাহ অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি, দার্শনিক সহ প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েও তার প্রচার- প্রসার ছিল একেবারে সীমিত। বিশেষ ব্যাক্তিত্বের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণ সর্বত্রই দেখা যায়। জীবনানন্দ দাস, কাজী নজরুল ইসলাম সহ লালন শাহের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দ্বিশততম জন্মপূর্তির পর, আজ লালনকে মূল্যায়ন করতে চলেছি আমরা। ফলে বাংলার ঘরে ঘরে লালন সংগীত, লালন ভাবদর্শন আজ আলোচিত হচ্ছে। আবার বিতর্কও চলছে তার জন্ম-মৃত্যু, কুলমান-জাতি-ধর্ম সহ পরিবেশিত সংগীত নিয়ে, সংগীত দর্শন নিয়ে। সঠিক তথ্যের অভাবে বিতর্ক স্বাভাবিক। যে স্থানে, যে সময় এবং পরিবেশে লালন প্রতিপালিত হয়েছেন, সে সময়ের কালের সাক্ষী আজ আর কেউ জীবিত নেই। সম্ভবত; অবহেলার কারণে লালনের চেহারাটুকুও কেউ ক্যামেরায় ধারন করে রাখেনি। ফলে লালনের প্রকৃত প্রতিকৃতি নিয়ে আজ আর এক নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

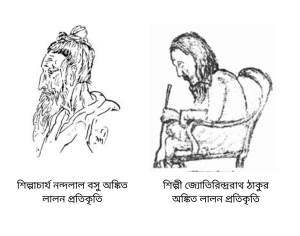

অবশ্য এ বিতর্কের পেছনে রয়েছে শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা একই লালনের ভিন্ন চেহারার; দু’টো রেখাচিত্রের প্রতিকৃতি। একই লালনের ভিন্ন দুই প্রতিকৃতির চেয়ে বড় কথা এর কোনটি আসল কোনটি নকল প্রতিকৃতি, তা সঠিক ভাব নির্ণয় করা। লালনের দু’রকম চেহারার দুটো রেখাচিত্রের ব্যবহার এখনো রয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসহ নানা গ্রন্থে এ প্রতিকৃতির ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে সর্বত্র।

সতর্ক পাঠক এ বিষয়ে সচেষ্ট থাকলে ভবিষ্যতে এর নকল প্রতিকৃতির ব্যবহার থাকবে না, থাকবে না, লালন প্রতিকৃতি নিয়ে আর কোন মতানৈক্য।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা লালন-প্রতিকৃতির রেখাচিত্রটি একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, শিল্পীর প্রতিটি রেখার টানে রয়েছে-সুন্দর গতি, হাতের বলিষ্ঠতার ছাপ, নাক-চোখ-ঠোঁট-কানের নিখুত এবং পরিমার্জিত ড্রইং। অনুপাত অথবা পরিপ্রেক্ষিতের কোন ঘাটতি নেই। অঙ্কিত লালন প্রতিকৃতিতে দেখা যায় গালভরা লম্বা- দাঁড়ি-গোফ, ঝাকরা নয়। অথচ ঝুঁটি বাধা পরিপাটি চুল, ঘারের উচঁ-নিচু অদ্ভুত মাংশপেশী, গায়ে আবৃত বস্ত্র, সব মিলিয়ে মনে হবে আধুনিক বাউলের আবির্ভব এখানে বেশী ঘটেছে। প্রতিকৃতির রেখা অঙ্কন এবং সমগ্র অঙ্কনরীতি একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে স্পষ্ট প্রমানিত হবে শিল্পী আধুনিক এবং শিল্পকলায় সুশিক্ষিত ও সিদ্ধহস্ত। নন্দলাল বসুর আঁকা লালন-প্রতিকৃতি দেখে কখনো মনে হয় না লালন দ্বিশতবর্ষের পুরানো লোক। রেখাচিত্রটি এঁকে শিল্পী তাতে আপন নাম স্বাক্ষর করেছেন, তবে কোন সন তারিখের উল্লেখ না থাকায়, এর সময়কাল নির্ণয়ে আজ শিল্প সমালোচকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সত্যিকথা বলতে কি নন্দলাল বসুর অঙ্কিত রেখাচিত্র ‘লালন-প্রতিকৃতি’টি ছিল স্মৃতি নির্ভর করে আঁকা। মূল প্রতিকৃতিটি ছিল জ্যোতিরিন্দ্ররাথ ঠাকুরের আঁকা পেন্সিল স্কেচ। লালন-বিশেষজ্ঞ শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর উক্তিতে এর প্রমাণ স্পষ্ট, যে কোন কারণেই হোক লালনের স্কেচটি হারিয়ে যায়। শান্তি নিকেতনে নন্দলাল বসুকে এই খবর জানালে পরে তিনি স্মৃতি থেকে জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কেচের অনুরূপ লালন ফকিরের একটি স্কেচ আমায় এঁকে দেন। নন্দলাল বসুর এই স্কেচটিই পরে আমার গ্রন্থে এবং অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে (লালন মৃত্যু- শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ/লালন পরিষদ, ঢাকা । প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯২/পৃ: ১২০)

লালন শাই-এর দ্বিতীয় রেখাচিত্রটি অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাই শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৩শে বৈশাখ ১২৯৬ সালে, ৫ মে ১৮৯৯, শিলাইদহ বোটে। শিল্পীর আঁকা এ রেখাচিত্রটি একটু খুটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এখানে শিল্পী কেবল লালন-প্রতিকৃতি না এঁকে চেয়ারে উপবিস্ট, হাতে লাঠিসহ পায়ের উপর পা ফেলে সামনে ঝুঁকে বসা অবস্থায় লালনের ‘ফুল ফিগার’ এঁকেছেন দ্রুতগতির রেখার মাধ্যমে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা স্কেচে, অর্থাৎ চেয়ারের নিচে রয়েছে শিল্পীর সাক্ষরসহ তারিখ এবং ডানপাশে শিল্পীর নিজ হাতে লেখা রয়েছে ‘লালন ফকির'(শিলাইদহ বোটে উপর) অর্থাৎ লালন ফকির নামসহ কোথায় অর্থাৎ শিলাইদহ বোটে বসে আঁকা হয়েছে তা পযর্ন্ত শিল্পী স্বহস্তে লিখে রেখেছেন। ফলে চিত্র রচনা কাল নির্ণয়ে আর কোন অসুবিধা থাকার কারণ নেই। দুটো চিত্র পাশাপাশি অবস্থানের কারণে নন্দলাল বসুর আঁকা চিত্রের চেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালন প্রতিকৃতি, শিল্পীরীতি অনুসারে রেখাড্রইং-এ কিছুটা দূর্বল মনে হয়। হাতের ড্রইং মান সম্মত নয়, মাথায় প্রপোশনেও রয়েছে খুঁত। অগোছালো লম্বা চুল, মুখভর্তি দাঁড়ি গোঁফের স্বল্পতা, কুঁজো হয়ে বসা বার্ধক্য অথবা ক্লান্তিমাখা মুখ, সব মিলিয়ে চিত্রটি যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার নির্ভর লালন শাহের জীবন-প্রতিকৃতি, শিলাইদহ অবস্থান কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই আঁকা চিত্র, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

মূল রেখাচিত্রটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আঁকেন চোথা কাগজে, পেন্সিল দিয়ে বোটে বসে। এর প্রমাণ রয়েছে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর উক্তিতে-‘আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস যে, লালনের সাথে দেখা হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের। একটা চোথা কাগজে লালনের একটি পেন্সিল স্কেচ এঁকেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (পূর্বক্ত,পৃঃ ১২১)।

যেহেতু শিল্পী বোটে বসে সামান্য চোখা কাগজে, সাধারণ পেন্সিল দিয়ে অল্প সময়ে, মানসিক তাড়ার মধ্যে দিয়ে লালন-জীবন প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন, সে কারণে চিত্রের গুনগতমান সহ রেখার বলিষ্ঠতা না থাকলেও লালনের প্রকৃত চেহারা ও ভাবটা ধরে রাখাই ছিল শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল উদেশ্য। সে ক্ষেত্রে শিল্পী সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন নির্ভরযোগ্য লালন প্রতিকৃতি অঙ্কন করে ।

অক্ষয় কুমার মৈত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা মূল স্কেচ ‘লালন-প্রতিকৃতি’; স্বচোখে দেখেছিলেন এবং ভারতীয় পত্রিকার সম্পাদক সরলা দেবীকে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন— শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র-পুস্তকে ইহার একটি প্রতিকৃতি দেখিয়াছি, তাহাই লালনের পার্থিব দেহের একমাত্র ছায়া। অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই একামাত্র আদর্শ’ (ভারতী, ভাদ্র, ১৩০২)

দুই খ্যাতিমান শিল্পী এক লালনের দু’টো ভিন্নধর্মী প্রতিকৃতি আঁকার পেছনে মূল রহস্যটা ছিল এরকম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৮৯ সালের আঁকা লালন ফকিরের মূল প্রতিকৃতি রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটি সংরক্ষণশালায় সুরক্ষিত ছিল। যে কোন কারণেই হোক দুর্ঘটনাবশত: সেখান থেকে লালনের স্কেচটি হারিয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুকে-এ খবর জানানোর পর স্মৃতি থেকে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কেচ অনুরূপ লালন ফকিরের আর একটি স্কেচ শচীন্দ্রনাথ অধিকারিকে এঁকে দেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারি নন্দলাল বসুর আঁকা স্কেচটি তার গ্রন্থে ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তা আরোও বহু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাতে ব্যবহৃত হয়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা মূল স্কেচ পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির সংরক্ষণশালায় তা সুরক্ষিত করা হয়। ড. সুশীল রায়-এর পত্রে রয়েছে এর প্রমাণ-‘তোমার ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৩ তারিখের চিঠি পেলাম। আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল। সেই অনুসারে তুমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালনের স্কেচটি রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির সংরক্ষণশালায় দেখেছ জেনে খুশী হলাম।

…আমার ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থে যে চিত্র দেয়া হয়েছে, তাতেও ঐ ১৮৮৯ সাল উল্লেখ আছে। লালনের এই প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয়না।

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৪ সালে কুষ্টিয়ার লালন মাজারে জন্ম দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব আলোচনা চক্রে এসেছিলেন বাংলাদেশে। এখানে এসে তিনি নন্দলাল বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালন প্রতিকৃতির আসল নকল উৎস খোঁজার উদ্দেশ্যে আলোচনা করেন। লালন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, ড. আশরাফ সিদ্দিকি, অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালেব, ড. আনোয়ারুল করীম, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সাথে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন লালন গবেষকসহ অধ্যাপক পলাশ মিত্র, সুনিল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, সুধীর কর, সন্তোষ ভঞ্জ, গৌরী ভঞ্জ, শান্তি ঘোষ, প্রবোধ সেন, সোমেন অধিকারী প্রমুখের সাথে। সাক্ষাতকার গ্রহণসহ বিভিন্ন অনুসন্ধান এবং সূত্র মারফত ৩. তুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, লালনের মূল প্রতিকৃতিটি অঙ্কন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ বোটে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৫ মে তারিখে। লালন শাহ- এর আঁকা প্রথম প্রতিকৃতিই মূল প্রতিকৃতি হিসেবে ধরা উচিত। সে দিক থেকে বিচার করলে, সময়ের দিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথে আঁকা প্রতিকৃতিই মূল প্রতিকৃতি। নন্দলাল বসুর আঁকা লালন প্রতিকৃতি অঙ্কন শৈলীতে উন্নতমানসম্পন্ন হলেও তা কাল বিচারে কখনো মূল প্রতিকৃতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

চিত্রকলার আসল নকল বিচারের সময়, কালের প্রভাব অবশ্যই বিচার্য বিষয় হতে হবে। সাথে অঙ্কন নীতি, শিল্পীর যোগ্যতা পারদর্শিতা সবই বিচারে আনতে হবে। প্রতিকৃতি, বাস্তব চেহারা দেখে আঁকা এবং স্মৃতি থেকে আঁকার মধ্যে অবশ্যই আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকবে।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পীর চোখে এ পার্থক্য নিঃসন্দেহে ধরা পড়বে।

লালন শাহ এর অঙ্কিত দুই প্রতিকৃতি নিয়ে আমরাও দ্বন্দ্বে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকায় লালনের উভয় প্রতিকৃতিই দেখা যায়। এর মধ্যে নন্দলাল বসুর অঙ্কিত লালন প্রতিকৃতিটি আমাদের দেশে বহুল পরিচিত। সম্ভবতঃ অবগতমান, অঙ্কন এ ानরে সুন্দর চেহারার কারণে হতে পারে আবার অজ্ঞতার কারণেও হতে পারে। ঘটনা যাই হোক একজন শিল্পী হিসেবে উভয় লালন প্রতিকৃতির সময়, প্রকৃতি-পরিবেশ বিচার করে বলতে পারি, শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত লালন-জীবন-প্রতিকৃতিটিই লালন শাহ এর মূল প্রতিকৃতি। সুতরাং লালনের আসল প্রতিকৃতি হিসেবে এর প্রচার একান্ত কাম্য। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে লালন গবেষকদের আরও বিপদে পড়তে হবে।