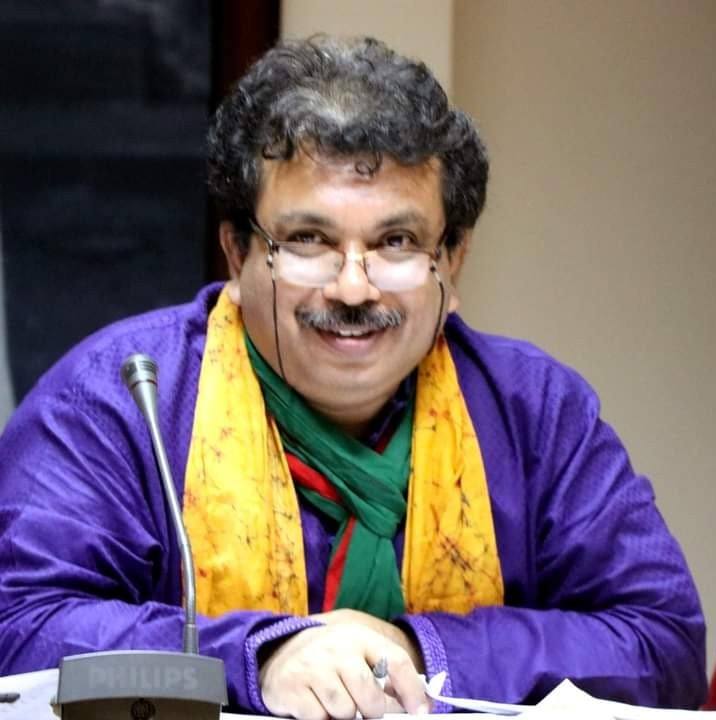

বাংলাদেশের সংকট ও ক্রান্তিলগ্নে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আদর্শ নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করে। বিগত সময়ে তাঁর সাহসী পদক্ষেপ, নের্তৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ও আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। নব্বইয়ের দশকে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির চরম উত্থানের সময় দিশেহারা বাঙালির পথ প্রদর্শক হিসেবে তিনি গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এই মহীয়সী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম (মে ৩, ১৯২৯ – জুন ২৬, ১৯৯৪) বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলনের প্রধান পথিকৃত ছিলেন। তাঁর জ্যৈষ্ঠ বীর সন্তান শফি ইমাম রুমী দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হন। যুদ্ধের সময় তাঁর স্বামী শরীফ ইমামও মৃত্যুবরণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ তাঁকে শহীদ জননী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কাল পরিক্রমা অতিক্রম করেও বাংলাদেশের ইতিহাসে শহীদ জননী হিসেবে তিনি সবসময় পরিগণিত হবেন।

বাংলাদেশের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে ইতিহাসের বিপ্লবী অধ্যায় মহান মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নানা বিভ্রান্তিসহ ১৯৭১ সালের বীরোচিত আত্মত্যাগকে পরাজিত অপশক্তি বার বার ধূলিসাৎ করতে চেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে নিছক কল্প কাহিনী সৃষ্টি করে পরাজিত শক্তি সদর্পে তাদের উত্থান ঘটাতে চেয়েছিলো। সেই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর গোলাম আযমকে দলের আমীর ঘোষণা করেন। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি জনবিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

সময়ের অপরিহার্য পরিস্থিতিতে শহীদ জননী ১৯৯২ সালে ১৯ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’ গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখেন। শহীদ জননী জাহানার ইমামকে আহবায়ক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। এই আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে ১৪টি ছাত্র সংগঠন, প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের জোট, বিভিন্ন শ্রেণি পেশা, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্মিলিত ৭০টি জোট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৯২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারিতে সকলকে নিয়ে শহীদ জননীকে আহবায়ক করে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়।

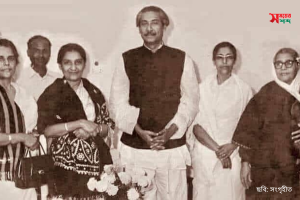

মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত ঘাতক ও দালালদের বিরুদ্ধে অনমনীয় লড়াইয়ের মাধ্যমে গণ আন্দোলন থেকে গণআদালত গঠিত হয়। শহীদ জননীকে প্রধান করে গঠিত গণআদালতের সদস্য ছিলেন, অধ্যাপক ড. আহমেদ শরীফ, এডভোকেট গাজিউল হক, মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, শওকত ওসমান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার শওকত আলী খান।

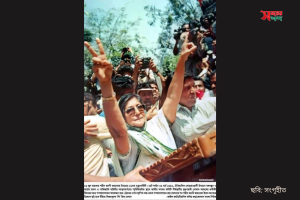

যথারীতি ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত বসে। একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমের বিরূদ্ধে দশটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। গণআদালতে গোলাম আযমের উপর আরোপিত ১০টি অপরাধ মৃত্যুদন্ডযোগ্য’ হিসেবে রায় প্রদান করেন জননী জাহানারা ইমাম এবং দৃঢ়তার সাথে গণআদালতের রায় কার্যকর করার জন্য তৎকালীন সরকারের কাছে তিনি দাবি জানান।

সেই সময়ের সরকার গণআদালতের রায়ের বিরূদ্ধে অবস্থান নেন। শহীদ জননীসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এবং অ-জামিনযোগ্য মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার বিরূদ্ধে তুমুল আন্দোলন জনবিস্ফোরণের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। উচ্চ আদালতে বিষয়টি উত্থাপিত হলে বিচক্ষণ বিচারে সকলে জামিন লাভ করেন।

সত্যিকারভাবে একাত্তরের ঘাতক রাজাকার আলবদরদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন ছিল । লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সমর্থনে একাত্তর ঘাতক ও মদদদাতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো। প্রকৃতপক্ষে একাত্তরের পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে শহীদ জননীর বিরল ভূমিকার সাথে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। শহীদ জননীর নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি ১৯৯৩ সালের ২৩ মার্চ আটজন যুদ্ধাপরাধীর নাম ঘোষণা করে। তারা হলো- আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, মোঃ কামরুজ্জামান, আবদুল আলীম, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মওলানা আবদুল মান্নান, আনোয়ার জাহিদ এবং আব্দুল কাদের মোল্লা।

শহীদ জননী জাহানার ইমামের নেতৃত্বে বৃহত্তর আন্দোলনে কয়েকটি ধারার সম্পৃক্ততা হয়েছিল। বিশেষ করে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আহমদ শরীফের বিচক্ষণতায় প্রগতিশীল লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণে বৃহত্তর শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী গণসচেতনতাসহ বহু কর্মসূচি পালিত হয়। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্মূল কমিটির শাখা গঠিত হতে থাকে।

১৯৯৪ সালের ২৪ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণতদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামাল ঢাকার রমনার সামনে রাজপথের বিশাল জনসমাবেশে জাহানারা ইমামের হাতে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট হস্তান্তর করেন। গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন, শওকত ওসমান, কে এম সোবহান, সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, অনুপম সেন, দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, খান সারওয়ার মুরশিদ, শামসুর রাহমান, শফিক আহমেদ, আবদুল খালেক এবং সদরুদ্দিন। এই সমাবেশে যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত শহীদ জননী একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

১৯৯৪ সালের ০২ এপ্রিল শহীদ জননীর চিকিৎসার্থে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হয়। সেখানে দুরারোগ্য ক্যান্সারের চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯৯৪ সালের ২৪ জুন তাঁর প্রয়াণ ঘটে। পরে তাঁর মৃতদেহ বাংলাদেশে আনা হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন, জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে জানাযার পর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং পরবর্তী সময়ের বহু প্রেক্ষাপটে শহীদ জননী অনুপ্রেরণার দিশারি হয়ে থাকবেন।

তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে বহুল পঠিত পাঠকপ্রিয় বই ‘একাত্তরের দিনগুলি।’ ১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের বিরল স্মৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল, কেমন ছিলো ঢাকা শহর? শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তাঁর একাত্তরের দিনগুলি ’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ‘অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ। যা তাণ্ডব হচ্ছে চারদিকে, কারফিউ না দিলেও বের হয় কার সাধ্যি! গোলাগুলির শব্দ থামেই না। মাঝে-মাঝে কমে শুধু। আগুনের স্তম্ভ দেখার জন্য এখন আর ছাদে উঠতে হয় না।”….

সেই সময়ের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে, কিছু শুনে “আমি (জাহানারা ইমাম) চেঁচিয়ে কেঁদে ফেললাম, ‘আর জানতে চাই না। যেটুকু জেনেছি, তাতেই কলজে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ইয়া আল্লাহ, একি সর্বনাশ হল আমাদের। ওরা কি মানুষ, না জানোয়ার?’

‘ওরা জানোয়ারেরও অধম। ওরা যা করছে, তাতে দোজখেও ঠাঁই হবে না।”

তিনি আরো লিখেছেন, বীরশ্রেষ্ঠ (১৯৮৫), অন্য জীবন (১৯৮৫), জীবন মৃত্যু (১৯৮৮), শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি (১৯৮৯), নিঃসঙ্গ পাইন (১৯৯০), বুকের ভিতরে আগুন (১৯৯০), নাটকের অবসান (১৯৯০), দুই মেরু(১৯৯০), প্রবাসের দিনগুলি ( ১৯৯২), ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস( ১৯৯১), বাংলা উচ্চারণ অভিধান (যৌথ সম্পাদনা)। অনুবাদ করেছেন, জাগ্রত ধরিত্রী (১৯৬৮), তেপান্তরের ছোট্ট শহর (১৯৭১), নদীর তীরে ফুলের মেলা( ১৯৬৬); শিশুদের জন্য গজকচ্ছপ (১৯৬৭), সাতটি তারার ঝিকিমিকি (১৯৮৯) উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৩ সালে ইংরেজিতে লেখা An Introduction to Bengali Language and Literature (part-1) প্রকাশিত হয়।

তিনি সাহসের সাথে পথচলার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরার গৌরবের মহাঅধ্যায়ের আলোকায়ন করেছেন। বিরল সংগ্রামের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে শহীদ জননীর নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সমগ্র জাতি তাঁর নিকট দায়বদ্ধ। মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭), বাংলা একাডেমি (১৯৯১) সহ নানারকম পুরস্কার ও সম্মানে অভিষিক্ত হয়েছেন।

তাঁর জন্মদিনে বলতে পারি,

“সাবাস বাংলাদেশ,

এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়

জ্বলে পুড়ে– মরে ছারখার

তবুও মাথা নোয়াবার নয়।”

-সুকান্ত ভট্টাচার্য