ভারতীয় দর্শন বলতে ভারতীয় উপমহাদেশে গড়ে উঠা দার্শনিক ঐতিহ্যকে বোঝানো হয়। এই দর্শনগুলোতে নানা রকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম ও দর্শনের মাঝে গভীর সংযোগ থাকায় আধ্যাত্মিক পটভূমিকা ভারতীয় দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনগুলো ধর্ম, কর্ম, সংসার, পুনর্জন্ম, দু:খ, ত্যাগ, ধ্যানের মতো অনেকগুলো ধারণা প্রকাশ করে, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মাকে সংসার ও দু:খ থেকে চিরমুক্তি লাভ করানো বা মোক্ষ লাভ করানো। একমাত্র চার্বাক দর্শন ব্যাতিত অপরাপর দর্শনগুলোতে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। এখানে জগৎ ব্যাখ্যার চেয়ে জীবন ব্যাখ্যায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এই দর্শনগুলোতে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মোক্ষ অর্জনই জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ অর্জনের মাধ্যমে দুঃখমুক্তিই পুরুষার্থ। তবে আত্মার চৈতন্যের প্রকৃতি এবং দুঃখ মুক্তির চূড়ান্ত পথ কেমন হবে সেই ধারণা সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে।

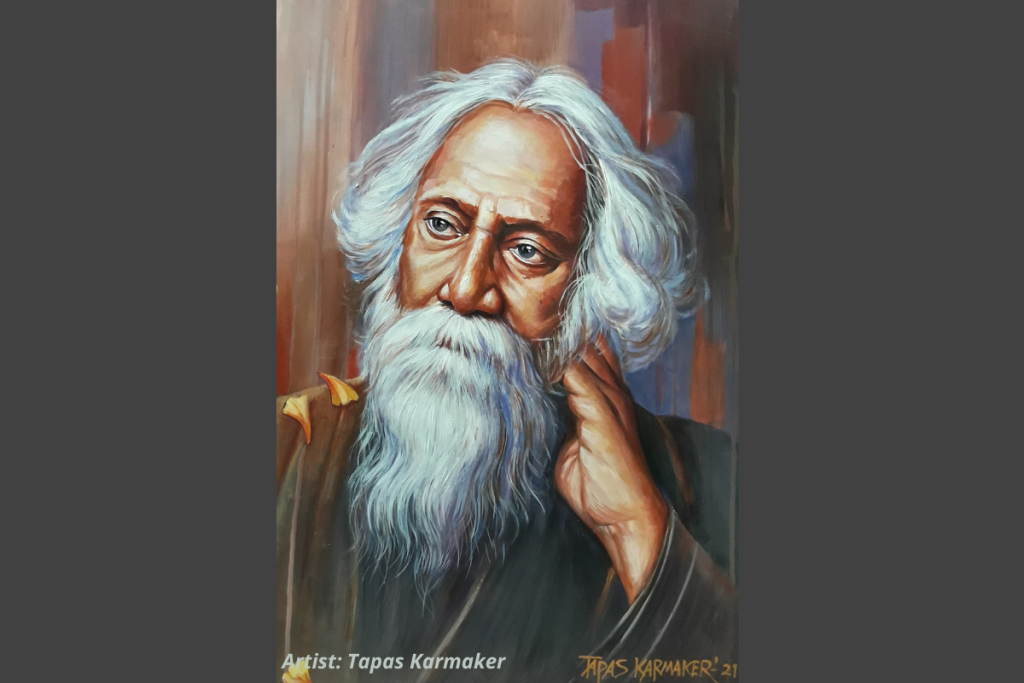

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় দর্শন আমাদের চারপাশের মানুষের অবস্থা এবং বিশ্ব সম্পর্কে একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তিনি ভারতীয় দর্শনকে সমস্ত জিনিসের আন্তঃসম্পর্কের গভীর উপলব্ধি, মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃনির্ভরতার স্বীকৃতি এবং সমস্ত জীবনের অন্তর্নিহিত মূল্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার দ্বারা চিহ্নিত করে দেখেছিলেন।

বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগ্রহী ছিলেন আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে আত্ম-আবিষ্কারের ধারণায়, যা মানুষের মধ্যে বৃহত্তর সম্প্রীতি এবং বোঝাপড়া নিয়ে আসতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আত্মদর্শন এবং ধ্যানের মাধ্যমে, ব্যক্তিরা তাদেরকে প্রকৃত উন্মোচন করতে পারে এবং জীবনের উদ্দেশ্য এবং অর্থের একটি বৃহত্তর অনুভূতির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এটিকে মানুষের অস্তিত্বের জটিলতা কোথায় তা বোঝার জন্য একটি অমূল্য সম্পদ হিসাবে দেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশ্বকে দেওয়ার মতো অনেক কিছু রয়েছে। তাঁর লেখাগুলি পণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকারীদের একইভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁর উত্তরাধিকার ভারতীয় দর্শনের স্থায়ী শক্তির প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

আরও পড়ুন: কালিম্পং-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উপেক্ষিত গৌরিপুর হাউস

রবিঠাকুর আধ্যাত্ম চেতনায় বলছেন যে প্রতিটি মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার ধর্ম, তার রচনা শক্তি একান্ত বিস্তৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু মানুষের আর একটি দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবন যাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু তাই অমরত্ব। সেখানে অনিশ্চিত কালের জন্য আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি।

অন্যান্য বস্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য অভিমানী মানুষ বলেছে, “ভূর্মেব সুখং নাল্পে সুখ মস্তি”। বলেছে অল্পতে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ। একথা খানিক বেহিসেবী। যা চাই আর যা পাই এই দুই মিলে গেলেই সুখ। সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ। এই দুই উল্টো কথা কারণ মানুষের মনে সংশয় আছে সে জীব মানব থেকে বিশ্বমানবে যেতে চায়। সে সুখের চেয়ে বেশি সুখ চায়। মানুষ মৃত্যুর অধিকারি আবার সে অমৃত চায়।

আলোর মতোই মানুষের চৈতন্য মহা বিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞ্যানে, কর্মে, ভাবে। সেই প্রসারনের দিকে দেখা যায় মহৎকে, দেখা যায় মহা মানবকে যা মনুষ্য শুভকামনায় হৃদয়কে সর্বত্র ব্যপ্ত করতে পারে।

আরও পড়ুন: প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে ভদ্র নারী এবং রবীন্দ্রনাথের ছায়াছবি পরিচালনা

সকল জীব দু :খ থেকে মুক্তি পাক সেই সাথে এই কথাও বলি দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক– মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক। সকল দেশ কাল চিৎকার করে বলুক সহ্য করো সুখ আসবে।

আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের দুটি নাম আছে। একটি অহং একটি আত্মা। একটি যদি প্রদীপ হয় আর একটি শিখা। উপাদান হিসেবে প্রদীপের বাজার দর নির্ভর করে। কোনোটি মাটির কোনোটি পেতল আবার কোনোটি সোনা। শিখা কিন্তু একই থাকে। সে নিজেকেই প্রকাশ করে এবং প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।

মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা। জ্ঞ্যানে-প্রেমে-ভাবে বিশ্বের মধ্যে নিজের ব্যপ্তি ঘটায়।

জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ।

এই মহামানবের মহা সমুদ্রে ভুত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে রবিঠাকুর সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

“হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি

জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।”