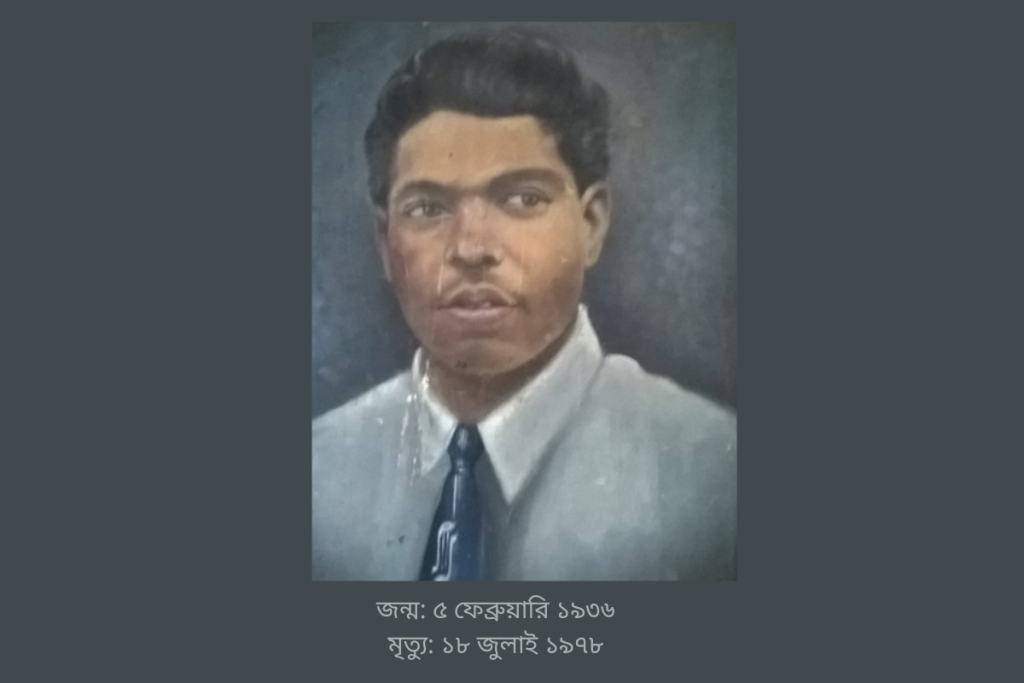

বৃটিশ ভারতের সময়কালে দক্ষিণ জনপদে জন্ম নেওয়া প্রতিভাবান স্বশিক্ষিত শিল্পী, ভাস্কর, বীরমুক্তিযোদ্ধা চিত্ত হালদার (০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ – ১৯ জুলাই ১৯৭৮)। কোন কোন শিল্পী শিল্পের পরিমণ্ডলে থেকেও দেশ ও জাতির কল্যাণে জীবনের সর্বোচ্চ অবদান রাখতে মহোত্তম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের মাধ্যমে বীরত্বের পরিচয় দেয়া আত্মপ্রচারবিমুখ শিল্পী চিত্ত হালদার স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে স্বমহিমায় ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর এই স্বার্থশূন্য জীবনে যুগযুগান্তরের গৌরবের শিল্পীসত্তাকে পরিস্ফুটতর সৌন্দর্যে বিকশিত করেছেন। বিস্ময়কর প্রতিভার শিল্পীর জীবন স্বল্পায়ু হলেও তাঁর কীর্তিসমুহের যেসব তথ্য, নিদর্শন জানা যায়, তার ক্যানভাস কিংবদন্তিতুল্য হয়ে আছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শিল্প ঐতিহ্যকে নিখুঁতরূপে জনসমাজে তুলে এনেছেন। সেইসব শিল্পকর্ম নবজাগরণ সৃষ্ট ধারাবাহিকতার সার্থক প্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর শিল্পকর্মের বিবরণ তুলে ধরা যেতে পাওে, তারমধ্যে- খেয়া পারাপার, বেদেনী, সাঁওতালী, বধূ ও পালকী, প্রসাধনী, কৃষক-১, কৃষক-২, শ্রমিক, জেলে, স্নান, রাখাল, কলসি কাঁখে বধূ, বসন্তের ধরণী, প্রণয়িনী, রাজহাঁস, লিডা বিবিধ; স্বরস্বতী, ভেনাস, মহামায়া, পূজারিণী, মাদার মেরি, যীশু খ্রীষ্ট, ওমর খৈয়ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, কাজী নজরুল ইসলাম, মধুবালা, রক্ষক দেবদুত, বিবিধ। (প্রসঙ্গ: চিত্ত হালদারের শিল্পকর্ম, ভায়োলেট হালদার সম্পাদিত চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্য, মুক্তিযোদ্ধা চিত্ত হালদার স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা: শিল্পের সম্মোহন, ২০২০) । তাঁর বেশকিছু শিল্পকর্ম বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্ম অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছে। তারমধ্যে Warner Sallman (USA, 1892-1968), Fridolin Leiber (German, 1843-1912), Pierre Augste Cot ( France, 1837-1883), Andrea Del Sarto( Itali, 1486-1530) উল্লেখযোগ্য। ওয়ারর্নার সালম্যানের Head of Christ অবলম্বনে চিত্ত হালদারের তেল রঙে আঁকা ‘যীশু খ্রিস্ট’ একটি অসাধারণ শিল্পকর্ম বলা যায়।

আধুনিক শিল্পকর্মের প্রভাব ভারতে উনিশ শতক থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তবে শিল্পকর্মের নানাবিধ নিরীক্ষায় বিশ শতকের বিমূর্ত শিল্প, ফাউভিজম, কিউবিজম, অরফিজমে, ফিউচারিজম, ভেন্টিসিজমসহ নানামুখি প্রবণতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকপর্বেও ডাডা, পরাবাস্তববাদ, আধুনিকতাবাদ, সামাজিক বাস্তববাদ, বিশ্বযুদ্ধ উত্তর এক্সপ্রেশনবাদ, , নব্য-ল্যাঙ্গুয়েজ শিল্প, নব্য-প্রকাশবাদ, পোস্টার রূপক চিত্র ইত্যাদির বিস্তৃত সময়কালে আধুনিক শিল্পের প্রসার বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পের উপাদান, বিমূর্ততা, ঐতিহ্য নিয়ে যেসব গবেষণা পাওয়া যায়, তা রীতিমতো বিস্ময়কর ভাবনা সৃষ্টি করে। স্পানিশ শিল্পী পাবলো পিকাসোর (১৮৮১-১৯৭৩) শিল্পকর্ম , চিত্রশৈলি যেন বিশ শতকের শিল্পে বিশেষ প্রভাব-বলয় সৃষ্টি করেছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়কালে তাঁর চিত্রকর্ম গের্নিকা (১৯৩৮) যুদ্ধ বিরোধী শান্তির প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। বিশ শতকের ফ্রান্সের শিল্পী হেনরি মাতসে (১৮৬৯-১৯৫৪), হেনরি রবার্ট মার্চেল ডুচাম্প (১৮৮৭-১৯৬৮) এবং পিকাসোর শিল্পকর্ম যুগান্তকারী পরিবর্তন সৃষ্টি করে। প্লাস্টিক আর্টের মাধ্যমে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, প্রিন্টমেকিং, নকশা’র বৃহৎ বৈচিত্র্যের প্রবর্তন দেখা যায়। আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে উনিশ শতকের ভিনসেন্ট ভ্যান গগঁ (১৮৫৩-১৮৯০), পল সেজান (১৮৩৯-১৯০৬), পল গোগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩)-র শিল্পকর্মের প্রভাব এবং শিল্প আন্দোলনে শিল্পীদের বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে শৈল্পিক আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। উনিশ ও বিশ শতকের শিল্প আন্দোলন বৃটিশ শাসিত ভারত এবং বৃটিশ-উত্তর ভারত, পাকিস্তান, মুক্তিযুদ্ধ উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), নন্দলাল বোস(১৮৮২-১৯৬৬), বিনোদ বিহারী মুখার্জী (১৯০৪-১৯৮০), রামকিঙ্কর বৈজ (১৯০৬-১৯৮০), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২), রাজা রবি বর্মা (১৮৪৮-১৯০৬), মকবুল ফিদা হোসেন (১৯১৫-২০১১) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জয়নুল আবেদীন (১৯১৪-১৯৭৬), এস এম সুলতান (১৯২৩-১৯৯৪), কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), হামিদুর রহমান (১৯২৮-১৯৮৮), কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪), নভেরা আহমেদ (১৯৩৯-২০১৫), কাইয়ুম চৌধুরী, শামীম সিকদার (১৯৫২-২০২৩), কাজী হাসান হাবিব ( ১৯৪৯-১৯৮৮) শাহাবুদ্দিন আহমেদ (১৯৫০-) প্রমুখের শিল্পকর্ম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশের শিল্পীরা প্রত্যক্ষ করেছেন মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং গণ আন্দোলন। তাঁদের শিল্পকর্মে দেশের এইসব সংগ্রাম, যুদ্ধ , বিধ্বস্ত জনজীবনের ছাপ ফুটে ওঠে। শিল্পী চিত্ত হালদার শিল্পের ঐতিহ্যকে সারথি করে স্বভাবজাত শিল্পীরূপে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও পর্যবেক্ষণ ও স্বশিক্ষায় শিল্পকে আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়েছেন।

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ধামসর গ্রামে আদি নিবাস হলেও জন্ম ও শৈশবে বেড়ে উঠেছেন শহরের খৃস্টান মিশনারিদের উদার পরিবেশে। বৃটিশ শাসিত ভারতে নানামুখি আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পরবর্তী পরিস্থতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মেট্রিকুলেশনে (১৯৫৫) শেষ হয়। স্থানীয় জগদীশ থিয়েটার, পরে কাকলী সিনেমা হলের দেয়ালে ছবি আঁকা দিয়ে পেশাদার শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। জীবনের এই পর্বটিতে তাঁর বিবাহ (১৯৫৮), জীবন-জীবিকা, পারিবারিক দায়বদ্ধতার সাথে পেশাদার শিল্পী হয়ে ওঠার সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কালিবাড়ী রোডে হস্তশিল্পের বিপণী বিতান ‘চিত্রালী’ (১৯৬১) খোলেন, যা দেখতে দেখতে শহরে প্রসার লাভ করে। এই চিত্রালী হয়ে ওঠে তাঁর শিল্প সৃজনের ল্যাবরেটরি, যেখানে শিল্পের নানামুখি আয়োজনে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। নানাজনের স্মৃতিতে তাঁর স্বশিক্ষা, ব্যক্তিগত পাঠাভ্যাসে শেক্সপীয়র, নীটশে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ আগ্রহের ছিলো। শিল্পীর সহধর্মিনী ঝর্না হালদার তাঁর শিল্পের ভুবনে সহযাত্রী হয়ে উঠলেন। তাঁরই স্মৃতিভাষ্যে জানা যায়, “তিনি প্রায়ই আমাকে বই কিনে দিতেন। সেসব বইয়ের মাঝে এখন যে নামগুলো মনে পড়ে তা হলো: শেক্সপীয়র, শেলী, রুশো, নিটসে, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সমরেশ বসু, কিরোর জ্যোতিষশাস্ত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল বসাকসহ আরও অনেকের বই। এছাড়া বেগম, চিত্রালি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিত্রকাশ, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। ‘সোভিয়েত ইউনিয়ন’ পত্রিকাটি চিত্ত হালদার মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। তিনি প্রচুর বিদেশি লেখকদের বই পড়তেন। দর্শন ও ইতিহাসের বইও পড়তেন। তাঁর কল্যাণে ম্যাকবেথ, ট্রাজেডি হ্যামলেট, ট্রাজেডি ওথেলো, ট্রাজেডি রোমিও জুলিয়েট, রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজারের কাহিনি, প্রাচীন মিশরের সম্মোহনী সৌন্দর্য ক্লিওপেট্টার ঘটনা- প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো।” ( প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪)। আরো জানা যায়, তিনি প্রচুর ইংরেজি, বাংলা সিনেমা দেখতেন। এসবের ফলে তাঁর শিল্প চেতনার মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমাবেশ ঘটেছে। বিশেষ করে তাঁর চিত্রালী হয়ে ওঠে শিল্পাগ্রহীদের সংযোগস্থান। ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রয়োজনে যিশুখ্রীস্ট, মাদার মেরি’র ছবি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য তৈরি করে দিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর সৃষ্ট হস্তশিল্প যুগান্তকারী বিস্তার লাভ করে। “দোকান বললে ভুল হবে, ডেরা বলা চলে। সবকিছু অগোছালো, তার মধ্যখানে হাফ প্যান্ট ও শার্ট পরা শক্ত সমর্থ এক মানুষ গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কোনো কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। পৃথিবীর কোনো কিছুতেই তাঁর আসে যায় না, আপন সৃষ্টির মধ্যে ডুব মেরে আছেন তিনি।” (আনিসুর রহমান স্বপন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭) এইভাবেই তিনিই হয়ে উঠলেন প্রকৃত শিল্পের মানুষ।

শিল্পীর দায়বদ্ধতা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখে। পশ্চিম পাকিস্তানের সময়কালে দেশব্যাপি আন্দোলন, মুক্তির লড়াই, অধিকারের সংগ্রাম ইত্যাদি পরিস্থিতি বরিশাল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বরিশালের ‘যুবসংঘে’ তিনি যুক্ত হয়েছেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অনন্য অবদানের কথা বলতেই হবে। যুদ্ধের সময়ে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়, “পাকিস্তানি সৈন্যরা বরিশাল দখল করে নেওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চিত্ত হালদার মলোটভ ককটেল, রকেট লাঞ্চার, হাত বোমা, এসিড বোমা, ভাসমান মাইনসহ আরো বিভিন্ন ধরনের বোমা প্রথমে নিজ উদ্যোগে ও দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করেন।” (ঝর্না হালদার. প্রাগুক্ত. পৃ. ১২৪)। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কালীবাড়ি রোডের ‘ধর্মরক্ষিণী’তে বোমা তৈরি করে গেরিলাদের সরবরাহ করতেন। তাঁর তৈরি বোমা দিয়ে বরিশালের রহমতপুর ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া হয়। বোমা সরঞ্জামের কারণে একবার আহত হলে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল তাঁকে দেখতে আসেন। বরিশালে পাক বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ ভয়ানক বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বরিশাল দখলের পর তিনি বরিশাল ছাড়তে বাধ্য হন। নৌকায় করে দীর্ঘ ভয়সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে যশোর পৌঁছান। সেখান থেকে শরনার্থীদের সাথে পায়ে হেঁটে কলকাতার বনগাঁর শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। তারপর কলকাতার দমদমে যুদ্ধের সময় অবস্থান করেন। এই সময় শিল্পী ছবি আঁকতেন, বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে সংসার চালাতেন। বিভিন্ন স্থানে আশ্রিত শরনার্থীদের সাহায্যও করেছেন। যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবার পর মহা-উৎসাহে বরিশালে ফিরে আসেন। সেইসময়ের পাক-নির্যাতন ও ধ্বংসের বর্ণনা তুলে ধরেছেন তাঁর স্ত্রী, “একাত্তরে বরিশালে আমাদের বাসা ও দোকান রাজাকারেরা লুট করেছিলো। আমার শ্বশুরকে পাক ক্যাম্পে ধরে নিয়ে চিত্ত হালদারকে খুঁজে বের করতে একাধিকবার নির্যাতন করা হয়। …রাজাকার হাদিস তার দলবল নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করতো, আমার গহনা-কাসা-পিতলের থালাবাসনসহ অনেক জিনিস পত্র নিয়ে যায়। … কালীবড়ি রোডের ‘চিত্রালী’ থেকে কিছুই পাইনি। রাজাকাররা দোকানের বেড়া ভেঙে তানপুরা, বেহালা, গিটারসহ চিত্ত হালদারের নির্মিত মূল্যবান ভাস্কর্য, অঙ্কিত চিত্রকর্ম লুটপাট করে নিয়ে যায়।” (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬)

মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে হয়। বিধ্বস্ত বাংলাদেশে চারদিকে সংকট, অস্থিরতায় জীবন-যাপন কঠিন হয়ে ওঠে। তিনি ‘চিত্রালী’তে পুনরায় কাজ করার উদ্যোগ নেন। ১৯৭৩ সালে ভাষা সৈনিক রানী ভট্টাচার্যের আগ্রহে শহীদ মিনারের নকশা তৈরি করেন। যা কালীবাড়ি রোডে জগদীশ স্বারস্বত স্কুল ও কলেজের সামনে নকশা অনুযায়ি নির্মিত হয়। চিত্ত হালদার এভাবেই দেশের সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে দেশসেবার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর দেশব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দার ব্যাপকতায় ‘চিত্রালী’ বন্ধ করতে বাধ্য হন। বরিশাল ছেড়ে ঢাকায় এসে নতুনভাবে শিল্পকর্মে মনোযোগ দেন। রাজাবাজারে দুইরুম ভাড়া নিয়ে শিল্প সাধনায় আমৃত্যু নিয়োজিত থাকেন। এইসময় পটুয়া কামরুল হাসান ও ঢাকা জাদুঘরের পরিচালক ড. এনামুল হক বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। পটুয়া কামরুল হাসান তাঁকে ‘পাগলা’ বলে সম্বোধন করতেন। সেই সময়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন শ্রীমানবেন্দ্র বটব্যাল,“ আত্মপ্রচারহীন এই শিল্পীর হাতে ‘ওমর খৈয়াম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, গ্রাম্যবধূ, শ্রমিক, পূজারিণী’ আজো ঢাকার উচ্চবিত্ত পরিবারের ড্রয়িং রুমের শোভা বর্ধন করছে। ঢাকা জাদুঘরে শিল্পীর সৃষ্টি ‘মহামায়া’র ভাস্কর্য দর্শকের মনোরঞ্জন করছে। শিল্পীর তৈরি এ সমস্ত মালামাল ঢাকার ‘বাংলাদেশ এজেন্সী, মলুজ, ভোগ, তৈজস, শিষমহল প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মারফতে দেশি বিদেশিদের কাছে বিক্রি হয়েছে। প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা রয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। পাননি প্রতিষ্ঠা। পাননি স্বীকৃতি। চিত্তদা’র প্লাস্টার অফ প্যারিসে তৈরি ‘ভেনাস’ চিরন্তন ভালবাসা, সাঁওতালী, উডকাঠে তৈরি ‘শ্রমিক’ এর স্টাচু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অবাক করেছে। এছাড়াও কয়েকটি গুণ ছিলো চিত্তদা’র। তিনি ভালো বেহালা বাদক ছিলেন। নিজে নিজে তৈরি করতেন বৈজ্ঞানিক সামগ্রী। নিজেই তৈরি করেছিলেন ফটো এনলারজার।” ( প্রাগুক্ত, ২২৩)

জীবনের অদম্য শিল্পী চিত্ত হালদার মাত্র বিয়াল্লিশ বছরে অসুস্থ হয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন। শিল্পীর জীবন প্রথাবদ্ধ স্বাভাবিক নয়। কঠিন পথেই তাঁদের অভিযাত্রা, কালচক্রে তাঁদের জীবন নির্বাপিত হয়ে গেছে সকলের অলক্ষ্যে, সকলের অগোচরে।

১৩ই শ্রাবণ-১৩৮৫বাং/ ২রা আগস্ট ১৯৭৮

পটুয়া কামরুল হাসান ১৩ই শ্রাবণ-১৩৮৫বাং/ ২রা আগস্ট ১৯৭৮ সালে তাঁর খেরোখাতায় লিখেছেন, “ ‘এবার চিত্ত হালদার । ‘পাগলা’ নাই। পটুয়া কামরুল হাসানের ‘স্নেহাস্পদ ‘পাগলা’ আর নাই। বরিশালের শিল্পানুরাগী সমাজের প্রিয় চিত্ত কিম্বা চিত্তদা আর ইহজগতে নাই। একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় বরিশাল-এর শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাধারণ বিছানায় হিমশীতল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে একজন শিল্পী। আজকের সংবাদে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দুপুরে বাসায় এসে কাগজ খুলতেই চোখে পড়লো। চমকেই উঠলাম না শুধু নিজের কাছেই নিজে কৈফিয়ৎ কী দেবো তাই ভাবছি সেই থেকে।

আমার আরও আশ্চর্য লাগছে যে, আজ সকালেই গত রাতের স্বপ্নের কথা লিখেছি। যে স্বপ্নে আমার আর একজন শ্রদ্ধাস্পদ এবং প্রিয়জনের পরিবেশ দেখেছিলাম। যিনি গত তিন বছর আগে ইহজগত ত্যাগ করেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রবোধ দা এবং স্নেহাস্পদ পাগল চিত্ত হালদার।” শিল্পী অনুভব করেন তাঁর অতি প্রিয় স্নেহাস্পদ শিল্পীকে, যাঁর জীবন যেন ঝড়ের মতো এসে শিল্পের প্রবাহ সৃষ্টি করে অন্তর্হিত হলেন।

শিল্পী চিত্ত হালদারের শিল্পকর্ম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন চিত্রশিল্পী ড. কাজী মোজাম্মেল হক। “চিত্রী হিসেবে চিত্ত হালদার যেসকল ছবি এঁকেছেন তার বেশিরভাগই তেলরঙের ছবি; জলরঙের ছবির পরিমাণ খুবই কম। তাঁর আঁকা ছবির বেশিরভাগই অনুকরণমূলক এবং বাস্তবাদী; সৃষ্টিশীল বা প্রকাশধর্মী ছবি নেই বললেই চলে।… রঙ-রেখায় আঁকা এ ছবিগুলো অনুকরণমূলক হলেও তেল ও জলরঙের ওরিয়েন্টাল রীতিতে আঁকা এ ছবিগুলোর রঙের প্রলেপ, ড্রইং, অনুপাত, সামঞ্জস্য, কোমলতা ও স্বচ্ছতার ছাপ অনন্য।

চিত্ত হালদারের কাঠ-পাথরে তৈরি মৌলিক ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে মধুবালা, দেবী সরস্বতী, ওমর খৈয়াম, সুরা-সাকী, সুরা ও সাকী, সাপুড়ে, পূজারী, নাইয়র, চিরন্তন ভালোবাসা, সাঁওতাল, শ্রমিক, মাটিকাটা এবং প্লাস্টার অফ প্যারিসের তৈরি সাজ ও ভাস্কর্য ইত্যাদি। তবে রেপ্লিকার কাজও অনেক। বরিশাল জগদীশ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখের শহীদ স্মুতিস্তম্ভটি তাঁর স্থাপত্যকলার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর রিলিপ ও রেপ্লিকা কাজের মধ্যে রয়েছে: ক্লিওপেট্রা. ভেনাস, ঝড়, হেলেন অফ ট্রয় ইত্যাদি অন্যতম।”(প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০)

চিত্ত হালদার সময়কে বাস্তবতায় মিলিয়ে নবতর উপাদানে গড়ে তোলার নিরীক্ষা পর্বে অনন্য স্বকীয়তায় সবকিছু সৃষ্টি করে গেছেন। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের, তাঁর মতো বীরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়নি। বীরত্ব ও শিল্পীসত্তার এক অপূর্ব সম্মিলনে জগতের গভীর সৌন্দর্যকে শিল্পকর্মে সংযোজন করেছেন। ইউরোপের রিয়ালিজম অর্থাৎ বাস্তবাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর শিল্পকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে তাঁর শিল্পকর্মে প্রগতিবাদ, রোমান্টিসিজম, মায়াবাদ শৈলীর উপস্থিতি বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে। ইতালি, ফরাসীর রেনেসাঁস, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর বাস্তববাদী ভাবনায় চিত্রকলা নবরূপে সাফল্য অর্জন করে।

মহাদার্শনিক আরিস্ততল যখন তাঁর Poetics গ্রন্থে mimesis বা অনুকৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন যে অনুকরণ যখন যা ঘটেছে (what has happened) তার গণ্ডি ছাড়িয়ে যা ঘটতে পারত (what may happened) তার স্তরে গিয়ে উত্তীর্ণ হয় তখন অনুকরণ ও কল্পনার ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যায়। কল্পনা একদিকে যেমন শিল্পকে সৃষ্টি করে অন্যদিকে আবার তা দেউলে প্রতিষ্ঠিত সুন্দরকেও রূপ দেয়। গ্রীক দার্শনিক প্লতাইনাস এই সত্যটুকুকে উপলব্ধি করেছিলেন। এযুগের অন্যতম নন্দনতাত্ত্বিক -প্রধান ক্রোচে এই সত্যটুকুকে উদ্ধার করে বললেন:

It is only with Plotinus the two divided territories are united and the beautiful and art are fused into a single concept… And that we reach an altogether new view: The beautiful and art are now both alike melted into a mystical passion and elevation of the spirit.” (Aesthetic)

ক্রোচে এই কল্পনার কালজয়ী ভূমিকাটুকুকে স্বীকার করেছেন: কল্পনার সার্বভৌমত্ব absoluteness of imagination ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে স্বীকৃত সত্য।” (সুধীর কুমার নন্দী, নন্দনতত্ত¡, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩, পৃ.৯৯)।

এই সত্য উপলব্ধি চিত্ত হালদার প্রসঙ্গে যথার্থ বলে মনে করি। শিল্পের সেইসব নিরীক্ষার অভিযাত্রী শিল্পী চিত্ত হালদার যুগ-যুগান্তরে সতেজ হয়ে থাকবেন।