একদল কবিরা সহজ মনের কথা বলেন। বলেন প্রকৃতি ও প্রেমের কথা। তারা প্রেমে বিশ্বাসী। এরা সহজিয়া, মরমী কবি। মানুষের প্রতি, জগতের প্রতি তাদের অগাধ আস্থা। প্রেম এই সকল কবি জীবনের প্রতিটি পর্বেই দেখতে পান। এরা প্রেমের দর্শনে বিশ্বাসী। জগতের সমস্ত সুন্দর কিছুর প্রতি তাদের অগাদ প্রেম। প্রেম এমনই এক সূক্ষ্মসূত্র যা চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কেবল উপলব্ধি করা যায়। আর এই দর্শনে বিশ্বাসী কবিরাও যে মানুষকে দীক্ষিত করে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই বৈষ্ণবপদাবলি কাব্যধারার বিশিষ্ট কবি চণ্ডিদাসের একটি পদে, একটি পদে কবি লেখেছেন—

পর পতি সনে সদাই গোপনে

সতত করিবি লেহা।

নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি

ভাবিনী ভাবের দেহা॥

তোরা না হৈবি সতী না হবি অসতী

থাকিবি লোকের মাঝে।

চণ্ডিদাস কহে এমত হইলে

তবে তো পিরীতি সাজে॥

অপর একটি বিখ্যাত পদে কবি লিখেছেন যা চিরসত্য শাশ্বত অমর হয়ে থাকবে কবির অমৃতময় বাণী, যা ছন্দবন্ধ রূপে অপরূপ চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। এই পদটিতে কবি জানিয়েছেন—

রসিক রসিক সবাই কহয়ে

কেহ ত রসিক নয়।

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে

কোটিতে গোটিক হয়॥

এই তত্ত্বমূলক পদগুলির মধ্যে একটির উদাহরণেই বোঝা যায় যে এই পদটি মধ্যযুগের রচিত হলেও আজকের এই সময়ের পক্ষেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

এরপর ধীরে ধীরে মঙ্গলকাব্য পেরিয়ে এসে আধুনিক কাব্য প্রবাহেও তার প্রভাব ভীষণভাবে রয়ে গেছে; তবে সেগুলিই রয়েছে যেগুলি আজও সমাজ মানুষ ও রাষ্ট্রের জনজীবনকে সচল, সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে, কল্যাণকামী করে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রকৃতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য লুকায়িত আছে তার মধ্যে আছে একটা সুনির্দিষ্ট ছন্দ তার বাইরে কখনো যায় না। যখনই প্রকৃতি এই ছন্দোচ্যুত হয় তখনই আসে নানা বিচ্যুতি, পরিবর্তন এবং অদলবদল। প্রকৃতির এই নিয়ম যে, এই সুললিত ছন্দকে মেনেই তা বিবর্তিত হয়। এই বিবর্তন বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্তর্নিহিত। বিবর্তনবাদের ইতিহাসে ডারউইন যে ল্যামার্কের তত্ত্ব আরো development করেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতির বিশৃঙ্খলা (কেওস থিওরম) দেখা দিলেও তার মধ্যে যে কি সুশৃঙ্খল নান্দনিকতা থাকে এবং তা যে প্রকৃতির সুসামঞ্জস্য রক্ষা করে। এই সুসামঞ্জস্যতা প্রকৃতি থেকে মানুষ সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে বহুযুগ ধরে primitive stage থেকে মানুষ ক্রমশ barbarian stage, tribal stage পেরিয়ে তারপর অন্যান্য মানবগোষ্ঠীতে তা সঞ্চারিত হয়। এবং তাই তাদের সাহিত্য, ভাষা, শিল্পকলা এবং সঙ্গীত ইত্যাদিতে স্থান পায়। এইভাবে কবিতাতেও ছন্দবোধ প্রকৃতি থেকে মানুষের মাধ্যম হয়ে সাহিত্যের একটি বিশেষ আঙ্গিক হিসাবে প্রকাশ পায়।

কবিতা সম্পর্কে পৃথিবী বিখ্যাত নন্দনতত্ত্ববিদ ক্রোচে বলেছেন: Poetry is the maternal language of the human race। তিনি কলা ও বিজ্ঞানের প্রজ্ঞার মধ্যে আন্তর্সম্পর্ক দেখিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Aesthetic as Science of Expression and General Linguistic-তে। সেখানে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন: The relation between intuitive knowledge or expression, and intellectual knowledge or concept, between art and science, poetry and prose, cannot be otherwise defined than by saying that it is one of double degree. The first degree is the expression, the second the concept: the first can exist without the second, but the second cannot exist without the first. There exists poetry without prose, but not prose without poetry.

আজকের এই অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও কবিতা হয়ে ওঠে তাই প্রাণের ভাষা, হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি; যে কারণেই কবিতা পাঠের আনন্দই আলাদা, অনুভূতি অন্য রকমের। তা যেন আমাদের হৃদয়ে এনে দেয় শাশ্বত প্রশান্তি এবং গতিরুদ্ধ পথের মাঝে গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রেরণা। তাই আমরা কবিতা পড়ি মনের আনন্দে, জীবনের তাগিদে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবীর মানচিত্রে এসেছে ব্যাপক পরিবর্জন। এই পরিবর্তন কেবল ভৌগোলিক নয়, বরং সার্বিক এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই তার প্রভাব পড়েছে। প্রকৃতি ও মানুষের আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড রহস্যের মোড়কে মোড়া; তাই একালের অন্যতম চিন্তক সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার মানুষকে বড়ো ‘রহস্যময়’ বলেছেন। সত্যি তো একালের মানুষ রহস্যময় অদ্ভুত আশ্চর্য জীব ছাড়া আর কি ! আর তাই তাদের কথা যে কবিতায় স্থান পেয়েছে সেই কবিতাও হয়ে উঠেছে আরো রহস্যম, দুর্বোধ্য, জটিল, অনতিক্রম্য, নির্বেদী সংক্রামক মনের অভিব্যক্তি।

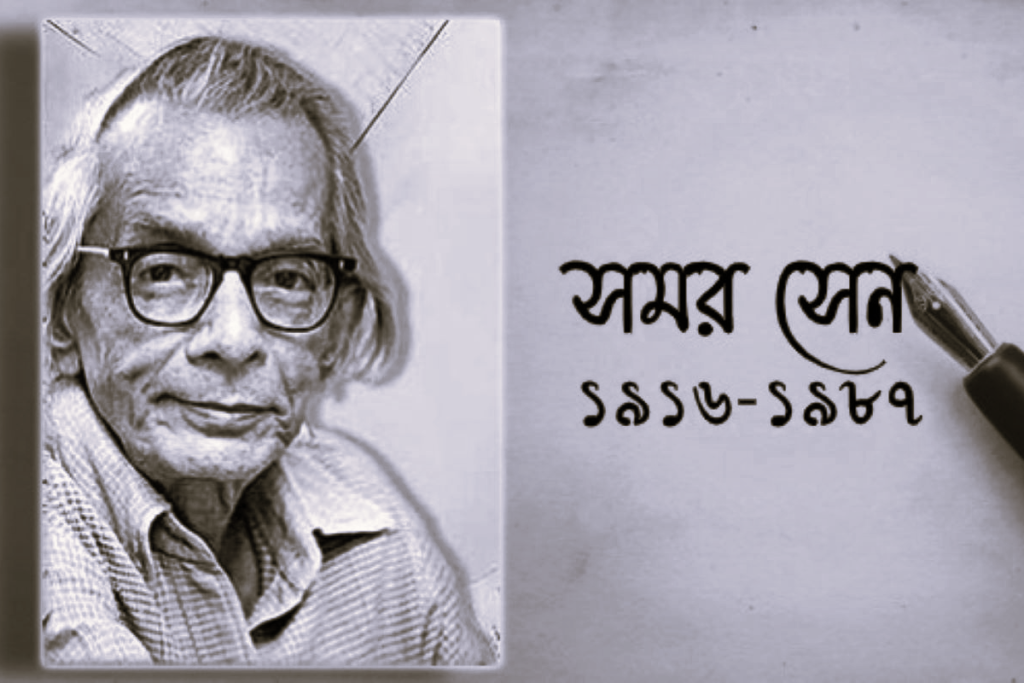

বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বের অবক্ষয়িত সমাজের রূপরেখা, নাগরিক মানসিকতা, বিজ্ঞানের নিত্য নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সমারোহ, জীবনবোধ ও বেদের অভিজ্ঞা, পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের শিল্পকলার নানান তত্ত্ব, পৌরাণিক অনুষঙ্গ সহ জীবন ও জগতের শতসহস্র সারস্বত উপলব্ধি সবই স্থান পেয়েছে। সমর সেনের কবিতা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে তিনি একমাত্র কবি যিনি প্রথমেই গদ্য কবিতা লেখার সাহস দেখান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের গোধূলিপর্বে গদ্যছন্দে কবিতা লেখেন। কিন্তু সমর সেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিনি গদ্যের মধ্যেই ছন্দময়তাকে অনন্যতা দান করেন জীবনের একেবারে প্রথম পর্বের কবিতা সৃষ্টিতে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন: তাঁর কবিতা গদ্যে রচিত, এবং কেবলই গদ্যে। আমার ধারণা ছিল পদ্যরচনায় দখল থাকলে তবেই গদ্য কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম। … তাঁর গদ্য-ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির ছাঁচা ঢালাই করা নয়। জীবনবোধের কথায়অদ্ভুত ব্যাধি ধরা পড়ে সমর সেনের কবিতায়। যা একান্তভাবেই গদ্যছন্দের বিস্তৃত আবহে ধরা যায়। সীমায়িত লয়ে, যতি দ্বারা কেন্দ্রিভূত কবিতায় পেলব মাধুর্য প্রকাশ পেলেও ভাবাবেগের গভীর ব্যঞ্জনা বাণীতেই প্রকাশ পায় এবং তাতে গদ্যনির্ভরতা থাকলেও ছন্দের স্পর্শটুকু থাকলে তাও হয়ে ওঠে কালের প্রবাহে মহৎ। একথা স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলে গেছেন। ১৯৩৪-৩৭ সালের মধ্যে রচিত ‘দুঃস্বপ্ন’ কবিতায় কবি লিখেছেন—

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়

মধ্যরাত্রে

বাইরে এসে দেখি

তারায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ

আর হাওয়া দিয়েছে বিপুল শূন্যতা থেকে

সে হাওয়ায় শুধু যেন শুনি,

কান পেতে শুনি,

কোন সুদূর দিগন্তের কান্না;

সে-কান্না যেন আমার ক্লান্তি,

আর তোমার চোখের বিষণ্ণ অন্ধকার।

আমরা তো তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে। চেতনার সেই ক্ষণিক জাগরণে আসে মাহেন্দ্রক্ষণ, তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের অসহায়তা। শূন্যতা আর শূন্যতার ব্যঞ্জনা শুনতে সুদূর থেকে আগত সেই কান্নার ধ্বনিতে। কবি তাই বিষণ্ণ চিত্তে ক্লান্ত হয়ে পড়েন; আর সেই ক্লান্তি বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পাঠকচিত্তে।

আবার ১৯৪০-৪২ সালের মধ্যে রচিত কবিতায় অনেক পরিণত ভাবনাচিন্তার অভিব্যক্তি কবির ভাষ্যে ধরা পড়ে। তিনি এই সময়কার একটি কবিতায় লিখেছেন—

অনেকের সামনে অনেক বসন্ত

শেষ কি আমাদের দিন,

কেন কানা গরু, মরা মাঠ, শূন্য গোলাঘর,

কেন শেষ আমাদের দিন? (রোমন্থন)

একথা কবির একার নয়। এই সময়ের সমস্ত মানুষের মনেই শূন্যতা বোধ কাজ করে। জীবন পূর্ণ শূন্যতাতে। সকলের এবং এই সময়ের নাগরিক জীবনবৃত্তে আবৃত্ত সবমানুষেরই এই এক বড়ো সমস্যা। তাই আমাদের পৃথিবীতে শান্তির বড়ো অভাব। অনাচারে বিব্রত মানবতাবাদ। তাই কবি বললেন—

তাই দিগন্তে কলের বাঁশিতে

মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে

করাল শূন্যের বৃত্তে

নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে;

লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,

শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। (ঐ)

কবিতার মধ্যে দ্বান্দ্বিকতা, বৈপরীত্য সবকিছুই একসূত্রে কবি বেঁধেছেন। তবে তিনি বড়ো বেশি নেতিবাচক; আশার মধ্যে সংশয় দেখতে পান। কিন্তু কবি হয়ে চিরকালের ইতিহাসে নাম রাখতে গেলে ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় তো তাকে দিতেই হয়। তাঁর কবিতার অপূর্ব নৈঃশব্দতার ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে,—নানান পঙক্তিতে, ছন্দে। এপ্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষের মতামত স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন : কবিতার ভাবনা বা ছবির মধ্যে বিপরীতের ওই যে সংঘর্ষ, তাকে সংগত রূপ দিয়েছিল সমর সেনের আঁটো গদ্যছন্দ।

সমর সেন দর্শন ও প্রত্যয় নিয়ে কাব্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন সেই দার্শনিক ভাবনা বাস্তব থেকে আহরিত, এই জীবন থেকেই তা দেখেছেন এবং তাকেই সংহত রূপ দিয়ে কাব্যের নানা কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে কবির দেখা মধ্যবিত্ত জীবনও লোকায়ত জীবনের কথাই বেশি করে ব্যক্ত হয়েছে। কবির পূর্ববর্তী সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই একই জীবন দর্শন নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় হাজির হয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র লেখক যিনি বিশেষ স্থান ও কালে স্থাপিত মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের তাৎপর্য সন্ধানে জীবন সম্পর্কে এক ক্ষমাহীন ভাবনায় আজীবন ভাবিত ছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মন রচিত কয়েকটি কবিতায় ও সংগৃহীত লৌকিক ব্রততেও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তার মধ্যেও একান্তই লোকায়ত দর্শন, লোকসমাজের চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি প্রথার মধ্যে যে তাদের মর্মবেদনার শাশ্বত বাণী অপরূপ সৌন্দর্য করুণার সুরে ব্যক্ত হয় তা অধ্যয়ন করে বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি করা যায়। মাঘ মণ্ডলীর ব্রত কথায় এই গ্রাম বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরই ব্যথা, বেদনার কথা কাহিনি হিসাবে প্রচলিত ও সুরারোপিত হয়ে এক বেদনাঘন নারী মনেরই যন্ত্রণা ও আনন্দের সুষম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন— একদিকে যন্ত্রণা অপরপাশে আনন্দ প্রদান করে। দ্বন্দ্ব কেবল সংঘাত নয়, বরং তা মিলনকেও বোঝায়। তাই লোকায়ত জীবন আহৃত এইসব রচনায় মঙ্গলের দিকটিকেও বেশি করে দেখা যায় সমাজের কল্যাণের দিকটিও লক্ষিত হয়। অদ্বৈত মল্লবর্মনের রচিত কবিতায় ব্যবহৃত লৌকিক অনুষঙ্গ, সংগৃহীত লোকায়ত সংগীতে নদীতীরবর্তী মানুষের দর্শন, গতিশীল, চলমান, স্থবির নয় বরং তা প্রগতিশীল, তা থেকে থাকে না সময়ের মতোই। Time and Tide wait for none এই প্রবাদ বাক্যটি যেন তাদের শেখা কোনো পাঠ্য পুস্তক থেকে নয়, তাদেরই দেখা বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে নদী, খাল, সমুদ্র তারই জলের প্রবাহের দর্শনের সঙ্গে যার উৎস অতি উচ্চস্থানে আর মাঝে একে বেঁকে সমভূমির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, এই নদীর বাঁকে রয়েছে অজস্র ঘূর্ণী, কোথাও চরা, কোথাও এককূল ভাঙা, কোথাও গতি শ্লথ, আবার কোথাও খরস্রোত; অবশেষে মোহনা হয়ে সমুদ্রের দিকে মিলিত হয়, এবং তারও পরে নোনতা জলে মিশে সমুদ্র থেকে মহাসমুদ্রের দিকে মিশে যায়। নদীর তীরবর্তী মানুষ তাদেরকে নিয়ে একটি সুন্দর প্রবাদ ব্যবহার করেছেন সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মন—

নদীর ধারে বাস

ভাবনা বারো মাস।

এ কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা হলেও, নদী তীরবর্তী সমস্ত মানুষেরই জীবনযন্ত্রণার কথাকে ব্যক্ত করে; নদীর তীরে বাস করে মৎস্যজীবী, জেলে, কাহার, নমঃশূদ্র, মুসলিম সম্প্রদায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ও। চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত, মৎস্যশিকারের সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষেরই ভাবনা নদীতে জল না থাকলে, খরা হলে, জনজীবন বিপন্ন হয়, রুক্ষতা, শুষ্কতা নদীর সম্পদ মাছকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, জল কমলে, মাঝই মাল্লা নৌকা নদী, সমুদ্রে ভাসতে পারে না, জীবনজীবিকার রুগ্নদশাতে সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সুস্থ সমাজ গঠনে মানুষের স্বাস্থ্যকে সু্স্থ রাখতে হয়। আর তারজন্য উপযুক্ত প্রোটিন, ক্যালোরি মাছের থেকে মানুষ গ্রহণ করে, তাই তার সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে, দিন দিন কমে যায় তখন মানুষের শরীরও সুস্থ থাকে না, মনও সুস্থ থাকে না, মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করে না, এই মাছের গুরুত্ব যে কতখানি বিজ্ঞানসম্মত তা অদ্বৈত মল্লবর্মনের সাহিত্যে লোকায়ত জীবনের মধ্য থেকে উঠে এসেছে। আবার নদীতে জলোচ্ছ্বাস হলে দুকূল তীবরর্তী মানুষ, গরিব মানুষদের যারা লোকসমাজের অধীন তাদের জীবনও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থআনের সংকটে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। নদীর জলোচ্ছ্বাসে বা বন্যায় যে কেবল মৎস্যজীবীদের ক্ষতি হয় তা নয়, চাষবাসেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নদীর খথা, লোকয়ত সমাজের কথা, পাহাড়ি অঞ্চলের কথা বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে অজস্র উল্লিখিত হয়েছে। নেপালের রাজদরবার থেকে যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ উদ্ধার করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাতে লৌকিক জীবনে, অন্তজজীবনের কথাই উঠে এসেছে। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের জন্মই অন্তজশ্রেণির মানুষদের জীবননকে নিয়ে এবং মোট একান্নটি পদের মধ্যে পরবর্তীকালে অধ্যাপক নীলরতন সেন যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের মূলপুঁথির প্রতিলিপিসহ সান্ধ্যভাষায় লিখিত চর্যাপদের বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করেন তাতে বিভইন্ন রাগের নাম রয়েছে; এবং লক্ষ করার বিষয় হল পদগুলি গাণিতিক চেতনা বা সাংকেতিকময়তাতে পরিপূর্ণ। সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের মধ্যে তেইশ/ছাব্বিশটি পদের মধ্যে শূন্যতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অবতারণা করা হয়েছে।

যাক অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা এসে গেছে, মূল আলোচনা থেকে মাঝে সরে গেছি জানি। অপরিপক্ব হাতের লেখনির দোষ, না মুদ্রাদোষ বুঝতে পারি না। তবে সব শেষে একটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারের অংশ এখানে দেওয়া হল। যেটি নিয়েছেন কবিতা সাপ্তাহিকী পত্রিকার সম্পাদক। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যে কথোপকথন হয়েছিল তা নিম্নে দেওয়া হল—

–যত্ন করে যে পড়বে সেই পাঠক, আর বাঙালিরা তো বেশ কবিতা পড়ে বিশেষত পুব বাংলার লোকেরা।

–‘কবিতা পড়ুন। কবিতা না পড়লে বাঙালি বাঁচবে না।’ এমন কোনো মতাদর্শে আপনি কি বিশ্বাসী?

–না, না, সেসব কিছুই না ভেবে অনেকেই কবিতা পড়ে, ভালোবেসে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। Croce, B. (2007). Aesthetic as Science of Expression and General Linguistic, The Echo Library, USA.

২। Ibid.

৩। বুদ্ধদেব বসু (১৯৯৭) কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬

৪। শঙ্খ ঘোষ (১৯৮৮) নিঃশব্দতার ছন্দ, অনুষ্টুপ পত্রিকা, কলকাতা, আলোচনা।