গণিতকে অনেকে পরিমাণবোধে ভাষার রূপান্তর বলে থাকেন। Mathematics is concrete language, precised language, symbolic language বলেও অনেকে মন্তব্য করেন। যদি বলা হয় More correct, less correct-এর মধ্যে কোনটি correct বলে গুরুত্বসহ গ্রহণীয় হবে গাণিতিক যুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন ভাষাবিদ অবশ্যই বলবেন, এর কোনটিই correct নয়। কেননা কথাটি হবে হয় correct নয় incorrect । More correct বা less correct বলে কোনো কথা হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে মনোভাব প্রকাশের ভাষা ব্যবহারের অজান্তেই যেন গণিতের এই জ্ঞান প্রয়োগ হচ্ছে। অথচ সেই গণিতবোধকেই আবার বৌদ্ধিক্য বলা হচ্ছে; অবশ্য একথা ঠিক নিয়ত মার্জনার ফল ‘মার্জিত’ ও ‘উন্নত গণিত’ সাধারণের বোধগম্য নাও হতে পারে। সে তো কেবল গণিতের ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

…The ruffian king refused

The promised wages, and dismissed us both.

With menaces; to bind Three hand and foot.

He threatened, and do sell the as a slave

In distant isles, and to cut off the ears

Of both of us…

হোমার রচিত ইলিয়াড থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে A.S. Bogomolor তাঁর History of Ancient Philosophy গ্রন্থে লিখেছেন “That means that man has no inalienable rights or any special non natural prosperties: he is an integral part of nature. Conversely, nature proves animate and even humane. Much watg had flown under the bridges before man understood his principle distinction from the rest of nature. This new viewpoint found its expression…”

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলা দরকার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ যেদিন ভাষা সৃষ্টি করল সেদিন এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের পথে যাত্রা শুরু হল। পরিবেশের ভিন্নতা মানুষের স্বরযন্ত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য সৃষ্টি করল এবং আরও কিছু কারণে মানুষের ভাষায় এল বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক পারিপার্শ্বিক কারণে এই বৈচিত্র্য বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে ও স্বাভাবিক নিয়মে সাংস্কৃতিক উলম্ব ও আনুভুমিক গতিশীলতার প্রভাব পড়েছে ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে। পরিমাণবোধে ভাষার রূপান্তরিত রূপ কি এই সামগ্রিক গতিশীলতা থেকে বাদ যেতে পারে। অবশ্যই পারে না; এবং পারে না বলেই দেখা যায় অনেক উন্নতভাষাও কালের নিয়মে অপ্রচলিত ভাষা হয় বা হারিয়ে যায়। আবার অন্যদিকে কোনো কোনো লোকজ ভাষা পরিবর্তিত হতে হতে বিকশিত রূপ পায়। ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দু’দিন আগে ইউনেস্কো ‘বিপন্ন ভাষা’ তালিকার নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের মোট ৬০০০ টি ভাষার ২৫০০টিই বিপন্ন ভাষা; তার মধ্যে ১৯৬টি ভারতে। বিপন্ন ভাষা তালিকায় ভারতের স্থান সর্বাগ্রে। রাভা, খাসি, মুণ্ডারি, হো বিপন্ন ভাষা, কোচ, কুররু নিশ্চিতভাবে বিপন্ন, পারবা, গড়জি ভয়াবহভাবে বিপন্ন, কুই, পেঙ্গো, বীরহোড় চূড়ান্ত বিপন্ন। ইউনেস্কো জানিয়েছে, আজকের দিনে অর্থনৈতিক পালাবদলই ভাষা-মানচিত্র বদলের সবচেয়ে বড়ো কারণ। তাদের মতে, সারা পৃথিবীতে গত তিন প্রজন্মের মধ্যে হারিয়ে গেছে ২২০টি ভাষা। ১৯৯টি ভাষা এখনও টিম টিম করে জ্বলছে। যে সব ভাষার কথা বলা মানুষের সংখ্যা ১০ এরও কম। ডজনখানেকের বেশি ভাষা বেঁচে আছে মাত্র একজন করে মানুষের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ার ভাষাবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার মোসলের মনে করেন, ‘জীব বৈচিত্র্য রক্ষার কত আয়োজন, ভাষাবৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনও তো একইরকম। ‘তাঁর মতে, একটা ভাষা মানে একটা স্বতন্ত্র চিন্তন-কাঠামো। তার নিজস্ব অনুষঙ্গ, রূপক, শব্দ, ধ্বনি-সব মিলিয়ে একটা স্থাপত্য কীর্তি যেন। ১৭ কোনো স্থাপত্য কীর্তিই পরিমাণবোধ বা মাত্রাবোধ ব্যতিরেকে হয় না; ভাষাও না। এখানেই কখনও সুপ্ত কখনও প্রকাশ্য থাকে গাণিতিকবোধ। আবার Social Dynamism এর কারণ ভাষার লোকগণিত ভাবনা স্থানাঙ্ক পরিবর্তন করে। মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অতি নিবিড়। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাই মানুষ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘Man is a reasonable animal’। মানুষই এই জীব জগতকে বুদ্ধি, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে পেরেছে, যা কিনা অন্য কোনো প্রাণীজগৎ পারেনি। তাই মানুষের সঙ্গে সমাজের, সভ্যতার সম্পর্কের নিরিখে তার অবস্থান ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে হয়। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে নিয়েই সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে উঠেছে। সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলার পিছনে মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনা কাজ করে। যেমন মানুষ তার মননে, স্মৃতিতে, শ্রুতিতে ও অন্তরাত্মাতে সংস্কৃতিকে ধরে রাখে, তাকে আলাদা করা যায় না। সেখানে সমাজ, সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে থাকে সেই জাতির সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্য ইত্যাদি।

সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘culture’। যা এসেছে Cul-tura বা কালতুরা থেকে যার অর্থ ব্যাপক। সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য, পোশাক থেকে শুরু করে গৃহনির্মাণ, আলপনা, কাঁথাসেলাই, চারুকলা, দারুশিল্প, সূচিশিল্প, পাথরের কাজ, মাটির কাজ, শালপাতার ঠোঙা তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিমা নির্মাণ সবই শিল্পকলার মধ্যে পড়ে। আর এই শিল্পকলা সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজ মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষ সমাজে বসবাস করবে অথচ তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকবে না এটা ভাবাই যায় না। প্রতিটি মূহূর্ত মানুষকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় নির্ভর করে চলতে হয়। সামাজিক মানুষ গড়ে তোলে এক সুন্দর পরিবেশ। সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে গিয়ে তাদের মানস প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে চলে বিজ্ঞান। বিশেষত গণিত চেতনা, গাণিতিক যুক্তি নির্ভর, গাণিতিক মাত্রাবোধ, হিসাব, নিয়ম, রীতি-কানুন, বোধ-বুদ্ধি সমস্ত কিছুই যেন তাদের মধ্যে সহজাতভাবে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। সমাজ, মানুষ, বিজ্ঞান, ও গণিতের যে সম্পর্ক তা চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

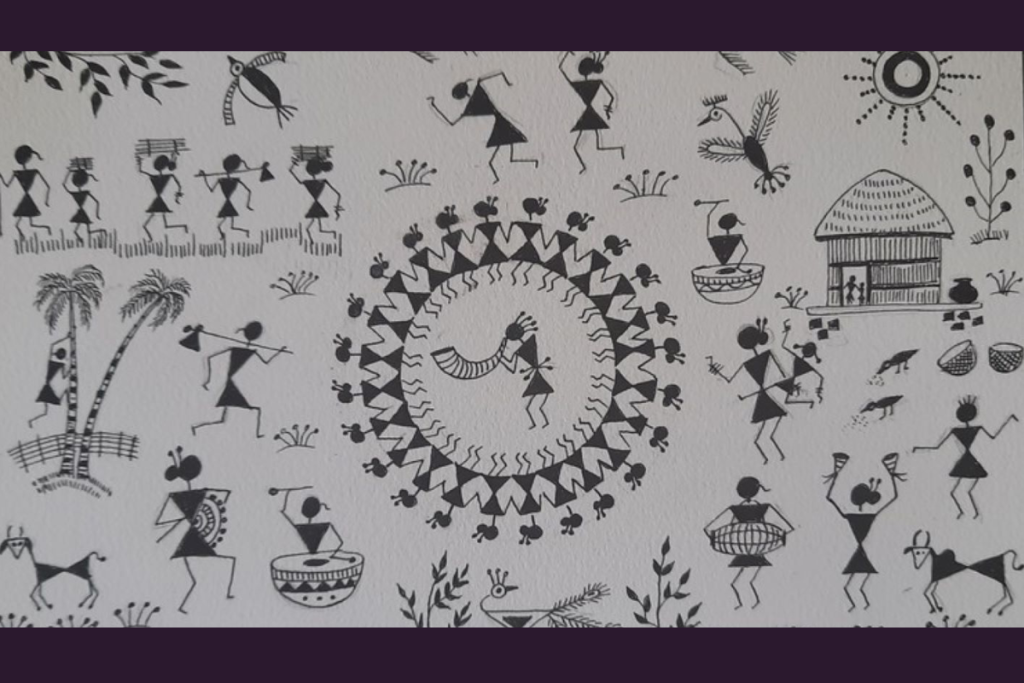

অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী মানুষের জীবনের যে সংস্কৃতি তাতে বিজ্ঞানও মিশে রয়েছে। বিজ্ঞান ভাবনা গণিতকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। মানুষের জীবনে তাই বিজ্ঞান ও গণিত গভীরভাবে তার সংস্কৃতির মাধ্যমে মিশে রয়েছে। পাশাপাশি সংস্কৃতি থেকে বিজ্ঞান ও গণিতকে বাদ দিলে সংস্কৃতি স্থবিরত্ব লাভ করে। কোনো সংস্কৃতির সমাজের ঐতিহ্যের ধারা গাণিতিক নিয়ম না মানলে তার যেমন প্রগতি বা প্রসার ঘটে না তেমনি কোনো শিল্প বিপ্লবও হয় না। সেই কারণেই রিয়ালিজম, ক্লাসিসিজম, সুররিয়ালিজম, আইডিয়ালিজম, নব্যক্লাসিসিজম, ডাডাইজম প্রভৃতি ক্ষেত্রে গণিত সহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক মতবাদের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এবং এইসব চিন্তা-মননের প্রভাব পড়েছে শিল্প সাহিত্য চর্চায়। আধুনিককালের শিল্পীর সেই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে গড়ে উঠেছে নানা মতবাদ; যার প্রত্যেকটির ভিত্তিই হচ্ছে যুক্তি (Logic) ও বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) মনোভাব। Two Dimensional, Three Dimensional style-এ গাণিতিক বোধকে কাজে লাগিয়ে এবং বিভিন্ন জটিল সূত্র প্রয়োগ করে চিত্রকরেরা ছবিতে লৌকিক ছবিকে করে তুলেছে আরো আকর্ষক ও নান্দনিক। আধুনিক, নব্য, নাগরিক জটিল জীবনের বিপন্নতা, সংশয়ময়ঘন বোধের চেতনা, অস্তিত্বহীনতার সংকট অতি সহজে, অতি অল্প কয়েকটি রেখাঙ্কণে দর্শকের সামনে তুলে ধরে আধুনিক চিত্রকর নান্দনিক শিল্প বিপ্লব ঘটান। এর পাশাপাশি সাহিত্যেও সমানভাবে প্রভাব পড়েছে। আদিম জনগোষ্ঠী, যারা কী না দীর্ঘদিন ধরে পড়েছিল, উপেক্ষা, অবজ্ঞার অন্তরালে এবং বসবাস করত সমাজের একেবারে প্রান্তবর্তী সীমানাতে। তাদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি সহ প্রযুক্তিবিদ্যা পেল এক নতুন চেহারা। লৌকিক ও আদিম শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও গণিতের হাত ধরে বিশ্বের দরবারে এসে হাজির হয়ে একেবারেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে নিল।

অবশ্য কারো কারো কাছে এইসব আদিম উপজাতির চিত্র, ভাস্কর্য শিল্পকলার রীতি-রেওয়াজ একেবারেই দুর্বোধ্য, উপেক্ষার বস্তু বলে মনে হয়। তবে বেশির ভাগ মানুষই তা সাদরে গ্রহণ করে নেয়। সেই ছবি, শিল্পকলার অন্যান্য শাখা একেবারেই গাণিতিক ভাষা নির্ভর তা গভীর পর্যবেক্ষণে অনুধাবন করা যায়। গণিত তো সংকেতময় ভাষা হিসাবে সভ্যতার গোড়া থেকে ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝছে এ ভাষা অনেক বেশি মননশীলতা দাবি করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কালের নিয়মে নানা মতবাদের জন্ম হয়েছে— যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, বিবর্তনবাদ ও আপেক্ষিকতাবাদ। এসবই যেহেতু মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে এইসব তাত্ত্বিক বিষয়। মহাকাশের নানা অনুষঙ্গ পাই লোককাহিনি, গাঁথায়। যখন Anthropology গ্রন্থে লেখা হয় Culture is a part of life তখন প্রশ্ন জাগে Culture-এর ব্যাপকতা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ Science of Culture-এর কথা বলা হচ্ছে। আর সেই সূত্রে তা জড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে বা আদিমতম জনজাতির সঙ্গে। অর্থাৎ গণিত সেখানে মানুষের জীবনের বড় অংশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আর লোকগণিত সমাজের সমস্ত মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিশে থেকে তা হয়ে উঠেছে জীবনেরই অঙ্গ। লোকগণিত নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে মানুষ স্মৃতিতে যে লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার বহন করে চলেছে বংশপরম্পরায় তা কী সূক্ষ্ম গাণিতিক চেতনা নির্ভর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন সময়ে গণিত নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক কালে গণিতের আরো বেশি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণিবিভাগ হওয়ার ফলে গাণিতিক আলোচনার পরিধি বেড়েছে। গাণিতিক চেতনা সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যেই বর্তমান। তুলনায় গণিতের বৌদ্ধিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলেও আলোচনা হয়েছে লোকগণিত নিয়ে কম। মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিয়মের নিগড়ে বাঁধা-তা কখনো অনুভব করা যায়, কখনো অনুভব করা যায় না। সাধারণ ভাবে মানুষের সমগ্র জীবনটাই গাণিতিক নিয়মে আবর্তিত বিবর্তিত হয়। তাই গণিত চর্চা কোনো আলাদা বিষয় না হয়ে জীবনেরই অঙ্গ স্বরূপ। সমাজ, সংস্কৃতি থেকে মানুষের জীবনকে যেমন আলাদা করে ভাবা যায় না তেমনি গণিত ভাবনার বাইরে রেখে মানবজীবন পূর্ণতা পায় না। তবে তা যে সব সময় শিক্ষিত, স্বীকৃত গণিত চর্চা হতে হবে এমন নয়। এই শিক্ষিত, স্বীকৃত গণিত চর্চার বাইরে এক বৃহৎ জগৎ রয়েছে যেখানে নিরন্তর প্রবহমান মানবজীবনের সঙ্গে গণিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য তথা সংস্কৃতির সমস্ত ধারাতে গণিত যে কীভাবে মিশে রয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি এ সবই মানুষেরই অপূর্ব সৃষ্টি। সভ্যতার গোড়া থেকেই মানুষ স্বভাবত সৃজনশীল। আর তার এই সৃজনশীলতাবোধ নিজ বা নিজস্ব মানসভূমি থেকে নিঃসৃত এবং ওই একই মানসভূমিতে অবিচ্ছিন্ন, অবিভক্তভাবে পরিমাণবোধ জন্ম নেয় যা থেকে সৃষ্টি হয় নান্দনিকতার চেতনা পরিমাণবোধ বা নান্দনিকতার প্রাথমিক শর্ত তাই গণিত চর্চার প্রথম সোপান। তাই আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা Culture ও Mathematics-এর মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেন। Culture ও Mathematics-এর মধ্যে যে আত্মিক সম্পর্ক তার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। লিওনার্দো দা ভিঞি তাঁর ডায়রিতে গণিতের সঙ্গে ছবির ও শিল্পের কথা বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানীরা Anthropological Mathematics-এর কথাও বলেন। মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত গণিত ধারার বহুমুখী দিক লক্ষ করে লোকজীবনের গণিত ভাবনাকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল—

১। দেশজ গণিত (Indigenous Mathematics)

২। সমাজভিত্তিক গণিত (Socio-mathematics)

৩। প্রথাবহির্ভূত গণিত (Informal Mathematics)

৪। সমাজ সাংস্কৃতিক গণিত (Mathematics in the Socio-cultural Environment)

৫। স্বতঃস্ফূর্ত গণিত (Spontaneous Mathematics)

৬। মৌখিক গণিত (Oral Mathematics)

৭। নিপীড়িত গণিত (Oppressed Mathematics)

৮। অপ্রামাণ্য গণিত (Non-standard Mathematics)

৯। অন্তর্নিহিত গণিত (Hidden Mathematics or Forzen Mathematics)

১০। ব্যবহারিক জ্ঞান উপযোগী সাংকেতিক গণিত (Mathematics codified in knowhow)

১১। মানবতাত্ত্বিক গণিত (Anthropological mathematics)

১২। সমাজতাত্ত্বিক গণিত (Sociology of mathematics)

১৩। স্বয়ংসৃষ্ট গণিত (Self-generated mathematics) cobb (1986) তাঁর contexts, goals, beliefs and learning mathematics প্রবন্ধে ethonomathematics কে এই নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন।

১৪। ব্যবহারিক গণিত (Practical mathematics) কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলে কিংবা দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গণিতকে কেউ কেউ বলেছেন ব্যবহারিক গণিত।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে বিশ্বময় আলোচিত এইসব ভিন্ন ভিন্ন ধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণ জরুরী, যা আলোচ্য অনুসন্ধানের ভিত্তি রচনার সহায়ক হবে।

চলবে…