গারো বাড়ির উঠান এঁটেল মাটির ফকফকা উঠান। কোথাও ময়লা নেই।দিনের আলোয় যেমন উঠান হেসে ওঠে তেমনি আস্তে আস্তে তপ্ত হয়ে ওঠে আর তখনই পায়ে পায়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ছড়ায়ে দেয় রাখি ধান–আগামী কয়েক মাসের খোরাকি ধান। ফলনের বাকি অংশ আজকাল জমিতে ধান কাটতে না কাটতেই বিক্রি হয়ে যায়। এই রাখি ধান উঠানে শুকিয়ে গোলাঘরে পেটমোটা ডুলিতে ভরে রাখার সময়ে একটু বেশি খাটাখাটি হয় বৈকি।

ধানের গন্ধ শুকঁতে শুকঁতে এই ভরদুপরে খাড়া চৈত্রের রোদ মাথায় নিয়ে চলে এলাম মমতা নকরেকের বাড়িতে। মমতা বছর দশেকের বড় হলে কী হবে ঘরকন্নার বোঁঝা কাঁখে আর পীঠে নিতে নিতে একটু ঝুঁকে পড়েছে। গাঁয়ের রঙ এক্কেবারে পুরাতন কাঁসার বাসনের মতো। কুঁকড়ানো চুলের ছোট্ট একটা পুঁটলির মতো খোঁপা লাল ব্যান্ডের চাপে ঝুঁলে আছে। পায়ে পায়ে ধান ছড়াতে ছাড়তেই এগিয়ে এলেন সাদা দাঁতের ঝিলিক দিয়ে।বাটার মতো গোল মুখের গালে কপালে চামড়ার ভাঁজ– ছোট বড় বলিরেখা– ঘামে ঘামে সয়লাব।

মমতা নকরেককে চিনি বহুদিন। শিক্ষকতার সুবাদেই পরিচয়। মমতা’ দির স্বামীও মাই ডিয়ার ধরনের। নিশ্চল শ্রোতার একজন ঘণমূর্তি। যত্নশীল শ্রোতা হলেও ব্যক্তি হিসেবে কৃপণ। চা চামচে করে কথা বলেন। তাও ভরা চামচে নয়। ছোট ছোট খেপে। তারপর ছোট ছোট দানা দিয়ে মালা গেঁথে তুললেই তবে মেলে তাঁর বাক্যের মানে। আর যদি দুই একটি দানা হারিয়ে যায় শোনবার সময় তবে আর বাক্যের যর্থাথতা থাকে না– থাকে অপুষ্টিতে ভোগা কয়েকটি শব্দ।

উঠানের মাঝখানে টিলার মতো উঁচু করা দিনের আলোয় মেলা দেয়া ধান ধারি দিয়ে ঢেকে রাখতে রাখতেই বাবলা নকরেক একটু উঁচু স্বরেই বললেন, ‘থুই তবে আইলি?’

উঠানের পাশেই ডালিম গাছের নীচে সারের বস্তায় রাখা ধানের উপর বসে বসে মান্দি নারীর ঘর গোছানো দেখছিলাম। আর তখনি নজর পড়ল চৌচালার দিকে। কী দারুণ নিকানো উঠান– এঁটেল মাটির ফকফকা চৌচালা।

চারদিকে ঘর– কোনটা টিনের চৌচালা কোনটা মেঝে পাকা করে একচালা টিনের ঘর। একপাশে গোয়াল ঘর। অন্যপাশে মাটি থেকে একটু উঁচুতে মাচা করে বাঁধানো গোলাঘর। গোলার মাথা ছাতির মতো মেলানো ছানি– গরুমার্কা ঢেউ টিনের। দক্ষিণ মুখী মাটির দেয়ালে ছনের ছানি দেয়া ঘর– অনেক বছর আগের তৈরি; বাবলা’দার বাবা থাকেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। দাঁতহীন হা-করা-মুখে চোখ বড় বড় করে তাকালেন বটে– শেষ বিকেলের আলোয় কিছু ঠাহর করতে পেরেছেন বলে মনে হলো না।

সন্ধ্যার কালচে ভাবের পর্দা পরতে না পরতেই গারো টিলায় ঝুপ করে সন্ধা নেমে এলো। বাবলা নকরেকের উঠান জুড়ে ঢুপ করে সন্ধ্যা পড়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলো চরাচর। একটু আগেও হল্লা করা শিশুরা এখানেই ছিল। টিনের চালে বাক্সে বাঁধা কবুতরদের বাক বাকুম ছিল। ছিল পাখা ঝাপটানো ওড়াওড়ি। কোথায় গেলো সব– সব গেলো কোথায় দিনের আলো নিভিয়ে?

গারো বাড়ির অন্ধকার নিশ্চুপতার অন্ধকার। গারো টিলার সন্ধ্যা আমার দেখা সন্ধ্যা নয়– এক অচেনা অদেখার সন্ধ্যা। অদেখার মুখ চেনবার বুঝবার আগেই ঘরের গাতিমব্রায় মমতা নকরেক কুপি রেখে গেলেন আমার জন্য আমার খুব কাছে– একটু দূরে বাবলা দা জলচৌকিতে বসেছে পায়ের পা রেখে ডান পা’টা একটু দূরে সরিয়ে। গাঁয়ে কুঁচকানো গামছা জড়িয়ে।

আগুনের হলুদ শিখায় দেখলাম বাবলা নকরেক থুতনিতে হাত রেখে বসে আছেন আমার দিকে তাকিয়ে– চুপ– নিশ্চুপতার ঘনমূর্তী হয়ে। কুপির আলোয় বাবলা ‘দার স্টোন ফেইসের দিকে তাকালাম। তুমি তো বেশ জানো স্টোন ফেইস একটি অব্যক্ত ফেইস। মনের কোন ঢেউ মুখে আছড়ে পড়ে না। শুকনো বালুচর শুকনোই থাকে। রাগ বিরাগ অভিমান খুশি বা ক্রোধ কোন ফলনই স্টোন ফেইস ধরে না। কেবলই মুখ– বিরান বালুচরের মুখ। কোন জলেই চর আর ভেজে না।

আরও পড়ুন: গারো পাহাড়ের চিঠি: নাজনীনের নকশা

দুপুরে যখন বাবলা নকরেক অনেকের সাথে জল ছড়িয়ে ছড়িয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে জলে জলে জলময় হচ্ছিল গারো পাড়া– তখনো খুব করে যেমন জলকেলি খেলা দেখছিলাম ঠিক তেমনি দেখছিল বাবলা নকরেকের জলে ভেজা মুখ। তখনও তাঁর মুখ স্টোন ফেইস। কোন কথা ফুটে না। কোন হাসিই ফোয়ারা হয়ে উছলে পড়ে না। কেবলই নিশ্চুপতার ঘনমূর্তী।

খাড়া চৈত্রের জলকেলি সাংসারিক গারোর নিজস্বতার রঙে আঁকা জলকেলি। তুমি জেনে খুশি হবে এই জলকেলি সকলের কল্যানে উদ্ভাসিত। সালরাক তাতার কাছে উদাত্ত আহ্বান ‘সালরাক হচ্ছেন সূর্যের দেবতা। যখন প্রচণ্ড দাবদাহ আরম্ভ হয় তখন দেবতাকে আহ্বান জানানো হয় যেনো খরা ও দুর্ভিক্ষ থেকে তিনি গারোদেশ ও তার ফসলাদি এবং জনমানুষকে রক্ষা করেন। এ সময় উৎসবের শেষে জল ছিটানো উৎসব হয়। সবাই সবার গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়।’

আঁজলাভরা জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দাবদাহকে শান্ত করে। কোমল করে।তৃষিত আত্মাকে স্নাত করে। ক্ষুধার্ত বাড়ন্ত ফলনকে শুশ্রূষা করে। জল ছিটয়ে দেয় উঠানে মাঠে ঘাটে টিনের চালে। বাঙালি সমাজে যেমন ‘আল্লা মেঘ দে পানি তো ছায়া দে রে তুই’ গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি যাইত এক সময়ে ঠিক তেমনি জলকেলি উৎসব।

আমার খুব মনে আছে মাথায় রাখা গামলার জলে ব্যাঙ নিয়ে যখন গানের দল বাড়িতে বাড়িতে আসত আমার মা তখন এক ভরা বালতি জল গানের গাতকের পা ভিজিয়ে দিতে দিতে বলতো ‘হে অসময়ের নারায়ণ, তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার করো।”

দুপুরে বাবলা নকরেকের বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই কে যেন এক মগ জলে আমার পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই এক পলকে হাওয়া। তখন বুঝি নি। বাবলা নকরেকরা জেলকেলি খেলা শুরু করবার পরই জানলাম জলকেলির গল্প দেবাশীষ এমানুয়েল রেমার কাছে।

তোমাকে বলা হয়নি–দেবাশীষ ইম্মানুয়েল কবি। বয়ন ও বয়ানে আঁকছেন গারো যাপনের কথামালা। আঁকছেন গারো ভেদ বিভেদের গণিত। কখনো শ্লীলে কখনো অশ্লীলে। বিভেদ যেখানে চূড়ান্ত– বয়ানে অশ্লীলতা সেখানে ফলাফল মাত্র। বাংলা ও গারো ভাষা মিশিয়ে যে জলকেলির কবিতা আমাকে পাঠ করে শুনালো তোমার জন্য টুকে দিচ্ছি– আশা করি তোমার মন্দ লাগবে না।

‘খামাল জনসনের গায়ে ছিটিয়ে দিব

মহাদেও, সিমসাং কিংবা

বালুঝুরি দিমাশ্রির জল।

ছিটিয়ে দিব তার মাৎদকদের গায়ে;

দ•পিনচেপ,

দ•মাস্কি, দ•চিরং,

দ•পেক্রত, দ•সিঙের গায়ে।

আমাকে নীলাভ পাহাড় ডাকে,

জুম পাহাড় ডাকে,

‘সালরাক তাতা’ উৎসবের ডাকে।’

ভাষার বিভ্রাটে পড়ে গেছো তাই না? ইম্মানুয়েল আচিকও জানে আবার বাংলাও জানে। বাংলা শিখেছে সংখ্যাধিকের চাপে জীবিকার টানে– বৃহত্তরের সাথে মিলবার ও মেলাবার তাগিদে। কাজে কাজেই দেবাশীষের বয়ান ও বয়নে দ্বিভাষিকতা জারি রেখেছে।

অথচ কী অবাক করা বিষয় তোমার আমার পড়শিই তো বাবলা নকরেক দেবাশীষের ইম্মানুয়েল রেমা। ওদের ভাষা বুঝি না। কিংবা বলা চলে সংখ্যারে ভারে অল্পের ভাষা বুঝতে চাই নি জাতিবোধের অহংকারে। লজ্জা আমাকে আনত করে। কুঁকড়ে খায়। আমারই পড়শি– অথচ কত দূরের… ভাষাই জানি জীবন বোধই কী বুঝবো কিংবা কী বুঝতে সক্ষম হবো।

এই ছোট্ট কথকতার সব শব্দের মানে আমিও জানতাম না। দেবাশীষের বরাতে যতটুকু জেনেছি তোমার জন্য টুকে দিয়ে আজকের মতো শেষ করছি।

‘খামাল মানে পুরোহিত। মহাদেও, সিমসাং (সোমেশ্বরী) নদীর নাম। বকশীগঞ্জের বালিজুরিতে যে ঝোরা তার নাম দিমাশ্রী। মাৎদক মানে সহকারী পুরোহিত। দ•পিনচেপ মানে টুনটুনি, দ•মাস্কি মানে ময়না, দ•চিরং মানে হলুদ পাখি, দ•সিঙ মানে টিয়া পাখি।’

জলকেলিতে শুধু মানুষ বা মাঠঘাট নয় সিমসাং জলে অথবা দিমাশ্রী ঝোরার জলে স্নাত করে তুলবে হলুদ পাখি বেনে বৌ টিয়াকে– এমন কী ছোট্ট টুনটনিকেও।#

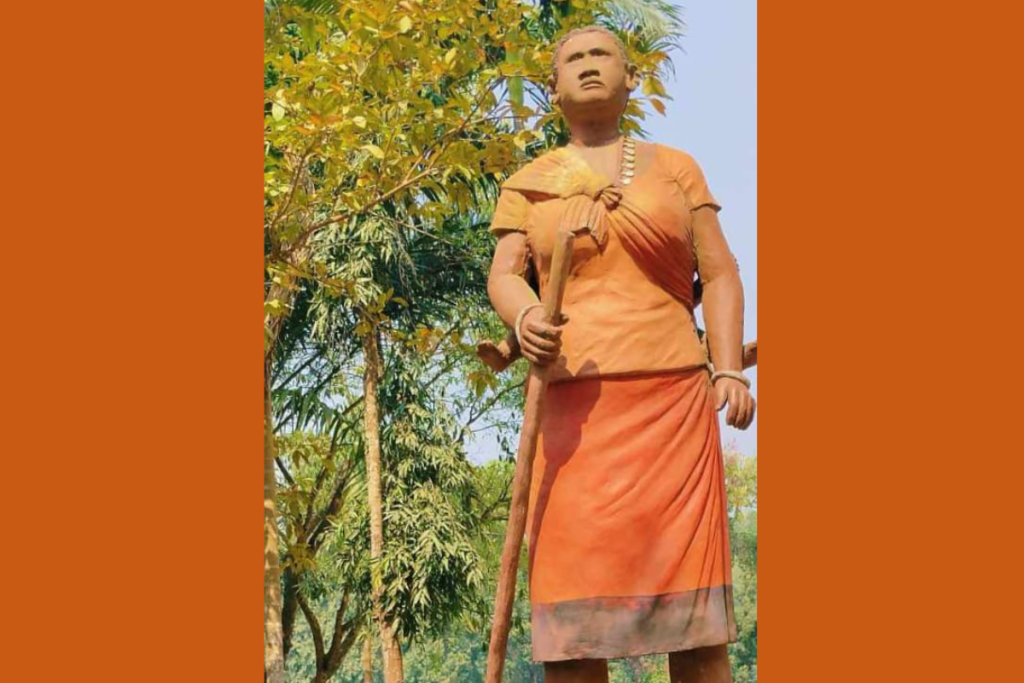

ছবিঋণ: জ্যোতি পোদ্দার