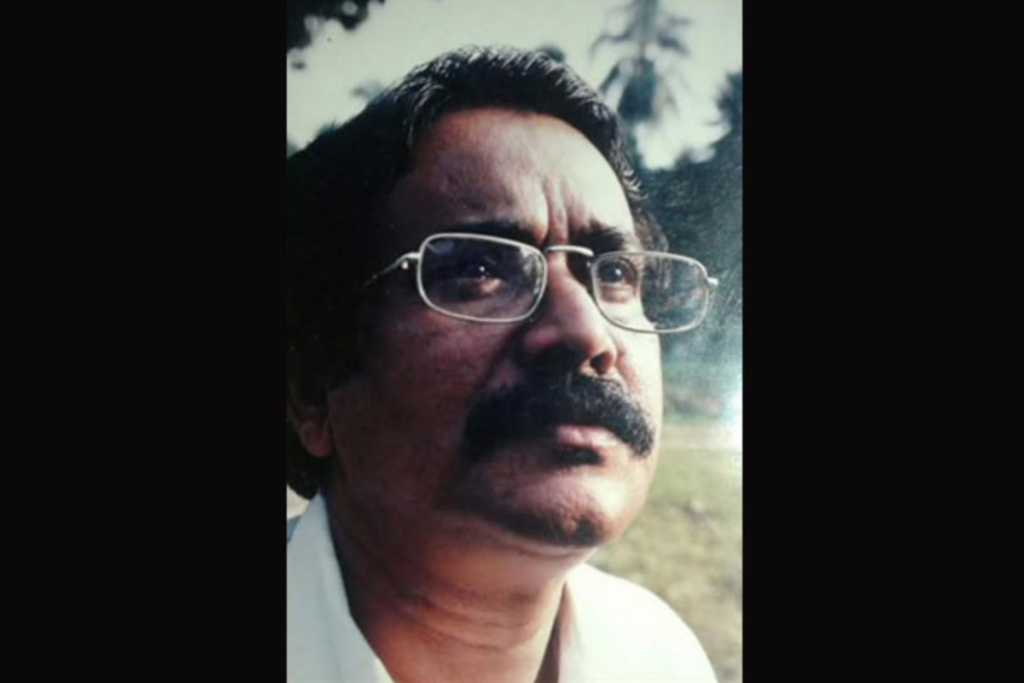

কবি আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫) বাংলাদেশের একজন আধুনিক কবি। ১৯৭৬ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঘাসের ঘটনা’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিমান কবি হিসেবে পাঠক ও বোদ্ধা মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘আমার মন কেমন করে’ (১৯৮০), ‘বনতরুদের মর্ম’ (১৯৮২), ‘শীতের রচনাবলি’ (১৯৮৩), আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি (১৯৮৭), তোমাদের উঠোনে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে? (১৯৮৮)

একজন শক্তিমান কবির সবকিছু ছাপিয়ে নিজেকে আলাদা করে নেয়ার সিদ্ধ ক্ষমতা অর্জন করে নিতে হয়। আর স্বতন্ত্র স্বরগ্রামের কবিতা লেখার জন্য অবশ্যই বিনির্মাণ করতে হয় অপ্রচলিত ভাষার ভূগোল। এসব প্রাথমিক প্রস্তাবনার কথা কবিতা লিখতে আসা লিখিয়েরা কমবেশি সবাই জানে। কিন্তু বাস্তবে কবিতা লেখার মাধ্যমে নিজেকে আলাদা করা আর পাঁচটা কাজের মতো একবারেই নয়। হয়তো কবিতা লেখা অনেকের কাছে এমন কিছু কঠিন কাজ মনে হয় না। তবে কার্যক্ষেত্রে কবিতা লিখে স্বাতন্ত্রতা অর্জন করা খুবই কঠিন। কবিতার গতি-প্রকৃতি কখনও কোনো কোমল মসৃণ পথে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। এর কারণ, কবিতার ভাষাগত পরিবর্তন অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমেই ভাষা দ্রুত আমূল পাল্টে যায় বা এগিয়ে যেতে থাকে বলেই অনেকে আধুনিক কবিতার বিষয়-আশয় ভালোভাবে বুঝতে পারে না বলেই দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন তুলে রণে ভঙ্গ দিতে চেষ্টা করে থাকেন। বাংলাদেশের অনেক কবির কবিতায় গল্প আছে, কবিতা নেই; সুন্দর সুন্দর দৃশ্যকল্প আছে, কবিতার খোলা জানালা নেই। আবার ইচ্ছেমাফিক কিছু ভুষিমাল লিখে কবিতা বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতাও দেখা যায়।

আবিদ আজাদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কবিদের মধ্যে অন্যতম সফল, শক্তিশালী কবি। উত্তর প্রজন্মের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা কবিদের একজন। তার সমসায়িকদের থেকেও নানাবিধ কারণে অনেক এগিয়ে থাকা কবি ছিলেন। এটা বোঝার জন্য তার কবিতা পাঠের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। তবু বলি, ‘ঘাসের ঘটনা’ থেকে ‘হাসপাতালে লেখা’ কবিতা লেখার দীর্ঘদিনের কবিতাযাত্রার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়-বৈচিত্রতায় কবি হিসেবে ছিলেন বিপুল বিস্ময় জাগানিয়া কবি। অথচ এখনও তার কবিতা পড়লে অবাক হতে হয়। এভাবে যে কবিতা লেখা যায়, মনে হয় আশ্চর্য গল্প বলে যান কবিতার মধ্যে দিয়ে। এভাবে কবিতায় গল্পবয়ন তার আগে আর কোন বাঙালি কবির মধ্যে এভাবে দেখা যায় না। কবিতা যে গল্পের মতো করে লেখা যায় বা গল্পকে কবিতার মতো করে লেখার এমন নিপুণ দক্ষতায় শব্দ দিয়ে বুনন-কারুভাষ করে তোলা যায় তা বোধহয় আবিদ আজাদের মতো আর কারো কবিতায় এভাবে পাওয়া যায় না। তার বেশিরভাগ কবিতা পড়লে মনে হয়, পাঠকের মনের কথা কবির বয়ানে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখেছেন। এভাবে আটপৌরে সাবলীল গদ্যে কবিতা লেখার সাহস ও যোগ্যতা তার সমসাময়িকদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। তার কবিতার প্রধান শক্তি হলো প্রাঞ্জল ভাষা। তার হাত দিয়ে বাংলাদেশের কবিতার কারুভাষ পাল্টে যেতে শুরু করে। অনেক কবিকে অহেতুক কবিতার শরীরে প্রয়োজনের অধিক শব্দের পোশাক পরাতে দেখতে পাওয়া যায়। তারা শব্দের প্রলেপ দিয়ে কবিতা লেখার অক্ষম চেষ্টা জিইয়ে রাখে মাত্র। আবিদ আজাদ তার কবিতার স্বতন্ত্র স্বরের আরোপ করার জন্য কোনো প্রকার কসরত করতে হয়নি। অথচ আত্মনির্মিত কারুভাষের মাধ্যমে অনায়াসে তুলে এনেছিলেন কবিতায় আবিদ আজাদীয় ঢঙ। এমন স্বতন্ত্র শব্দ-স্বর ব্যবহার করে কবিতা লেখার ক্ষমতা এ দেশের আর কোনো কবির মধ্যে দেখা যায়নি। এর কারণ তার কাব্যযাত্রার একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বর আর স্বতন্ত্র ভাষার কারুকাজ যা বাংলা কবিতায় বিরল বললে বেশি বলা হবে না। কবিতায় অজস্র সাধারণ চিত্রকল্পকে তুলে নিয়ে গেছে এক অনন্য মাত্রায়। ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে তুলে এনেছেন কবিতায়। তবু তার কবিতার কারুভাষ নিপুণ, সাবলীল আর সবসময় গতিশীল নিরন্তর দিকে। তার কবিতা পাঠের সময় পাঠকের সাথে বসে মনে হয় কবিও কবিতা পাঠের অংশীদার হয়ে আছে। তার সমসাময়িকদের অনেকের কবিতায় কসরত প্রকট হলেও তার কবিতায় অহেতুক শব্দ আধিক্যের জন্য কোনো কোষ্ঠকাঠিন্য নেই। রবীন্দ্রনাথ তার ‘কবি য়েট্স্’ প্রবন্ধে কবিদের উদ্দেশে খুবই যথার্থ লিখেছিলেন:“কবি যেখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে কাব্য লেখেন সেখানে তাঁহার লেখা গাছের ফুলফলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায়। সে আপনাকে ব্যাখ্যা করে না; অথবা নিজেকে মনোরম বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলিবার জন্য সে নিজের প্রতি কোনো জবর্দস্তি করিতে পারে না। সে যাহা সে তাহা হইয়াই দেখা দেয়। তাহাকে গ্রহণ করা, তাহাকে ভোগ করা পাঠকেরই গরজ।’

আরও পড়ুন: কাব্যচেতনার আলোকে কয়েকজন তরুণীর কাব্য প্রতিভা

আবিদ আজাদের কবিতা পাঠে গতিশীলতার কারণে অনেক পাঠক হোঁচট খেতে পারে। আবার অবাকও হতে পারে তার আটপৌরে ভাবনাগ্রন্থির জন্য। এর কারণ, কবিতাযাত্রায় তার স্বতন্ত্র ভুবন বুনে যাওয়ার অপার দক্ষতা। আর তার কবিতায়ন ঘিরে ছিল সব থেকে বেশি তাক লাগানোর মতো নিজস্ব উপস্থাপনা শৈলী। মূলত কবিতায় বয়ান থাকে, বয়নের আখ্যান থাকে। কিন্তু গল্পের আশ্রয় খুব বেশি চোখে পড়ে না। তবে তার দীর্ঘকবিতায় শামসুর রাহমানের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে মনে হয়। প্রতিকবিতার (Anti-poetry) আবহ আছে অনেক কবিতার স্বরে। প্রতিনিয়ত একজন কবি সৃষ্টির সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। বা তার এই অভিযাত্রা কবিতার দিকে নিয়ে যেতে চায়। কবি হিসেবে জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও বীক্ষণ একজন কবির কবিতার ভাষিক শরীরে এসে উপস্থিত হতে থাকে। আবিদ আজাদ শুধুই যে ভালো কবিতা লিখেছেন একথা বলা যাবে না। তবে কবি হিসেবে তিনি নিজের স্বতন্ত্র্যতার ছাপ তার কবিতায় রাখতে পেরেছিলেন। শুধুমাত্র একজন কবি সার্থক বা ভালো কবিতার জন্য পাঠকের হৃদয়ে বেঁচে থাকে না। এক্ষেত্রে কবির উপস্থাপনা শৈলী, ভাষিক দ্যোতনা ছাপিয়ে যায় চিত্রকল্পের বয়ান অর্থাৎ গল্পভাষ। এর মধ্যে দিয়ে অনুক্ত বর্ণনা যেমন থাকে তেমনই থাকে দৃশ্যমানতার ঘোড়া কিভাবে ডিঙিয়ে যেতে থাকে পঙক্তির সিঁড়ি। সব কবির কবিতাযাত্রার মধ্যে বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াই থাকে, থাকে ব্যক্তিগত জীবনের দোলাচলের মতো উদ্ভিন্নতা।

বাংলা কবিতার মানচিত্রে আবিদ আজাদের আর্বিভাব হয়েছিল ‘ঘাসের ঘটনা’র মাধ্যমে। আর তার প্রস্থান হয়েছিল ‘হাসপাতালে লেখা’র মধ্যে দিয়ে। তবে তার কবিতা যাত্রা ছিল একেবারে ভিন্ন ঘরনার। তার সমকালের অন্য সব কবির থেকে আলদা আর অগ্রগামী। এখানে শুধু বলে রাখি তার ‘কবিতার স্বপ্ন’ পড়লে আমরা খুবই সহজে তার কবি হয়ে ওঠার থেকে কবিতাযাপনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবো। আবার তার অনেক কবিতা শুধু কবিতা আলো আধাঁরি নিয়ে লেখা। কবিতা বিষয়ক এত কবিতা তার আগে আর কোনো কবি বাংলায় লেখেনি। মূলত, কবিতার আধেক আলো, আধেক ছায়ার তন্ময়তা তিনি কবিতা লিখে স্পষ্ট করে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। ‘ঘাসের ঘটনা’র প্রথম কবিতাটি ‘আজো তুমি’ ছিল প্রেমের কবিতা। কিন্তু প্রেমিকাকে হারানোর বা বিয়োগের জন্য জলজ অনুভবের কোনো প্রকাশ নেই এই কবিতায়। ‘বুক থেকে অবিস্মরণীয় মৌনতার লতাতন্তু ঝরাতে ঝরাতে চলে গেছ তুমি।’ এই পঙক্তি দিয়ে শুরু হয়েছে আবিদ আজাদের প্রথম কবিতাগ্রন্থের প্রথম কবিতার স্বর আর উপস্থাপনা শৈলী একদমই আলাদা। এর প্রেমিকা বিয়োগের চিত্রকল্পসমূহ ছিল একদম আনকোরা উপস্থাপনার ঠাঁস বুনোটে ভরপুর ঘোরগ্রস্ত করে রাখার মতো চরণগুলো—

‘আমি পড়ে আছি অপাঙ্গেবিদীর্ণ হতশ্রী বাড়ির মতো একা আকণ্ঠবিরহী এই একা আমি

শুভ্র নির্জনতাধৌত পথের রেখার পাশে পড়ে আছি অনুজ্জ্বল আরেকটি ম্লান রেখা

শুধু।

তোমার পায়ের রূপ বুকে নিয়ে এই আমি দিকচিহ্নলুপ্ত প্রাণের মলিন জীর্ণ পরিধানটুকু

নিযে রয়ে গেছি।

তোমার জীবন আজ চারিদিকে বস্তুর জীবনে, তোমার হৃদয় আজ আকরিক লোহায়,

দস্তায়, টিনে।

আজো তুমি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনের চেয়ে আরো বেশি গভীর প্রকট চাহিদার মতো

লেগে আছ।

তুমি চলে গেছ যতদূর ভালবাসা যায় তার চেয়ে বেশি ভালবেসে ভালবাসিবার সুযোগ

না দিয়ে চলে গেছ।’

(আজো তুমি, ‘ঘাসের ঘটনা’)

আরও পড়ুন: মধ্যযুগের বাংলা কাব্য: মধ্যযুগের কবিদের চোখে ৩

‘স্বপ্নের ভিতরে আমার জন্ম হয়েছিল’। এ যেন এক অনিবার্য সত্য মনে হয় আমাদের। কিন্তু এভাবে আমরা কেউ এর আগে ভাবিনি। স্বপ্নের গহ্বরে আমাদের জন্ম হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই স্বপ্নের কথা আমরা ভুলে গেছি। অথবা আমাদের জন্মের ঋণ অস্বীকার করার অভ্যাস আছে বলে ভুলে গেছি। জন্মের সাথে জুড়ে থাকে কতসব জন্মের কাহিনি। সেইসব গল্পের আখ্যানগুলো জোড়া দিয়ে বুনে নিতে হয়। রোদের রঙের মতোই উড়ে যাওয়ার দিন কিংবা কচুর রসের রূপালি আগুনে ঝলসে ওঠা রক্তের প্রহরে উঁকি দিয়ে যাওয়ার দিন। অথবা শীতের হিম দিয়ে কেটে ফেলা নাড়ির কাছে বাঁশের ধারালো চিলতা মুছে ফেলার গোঙানি—আমাদের মা। মনে হয় আবিদ আজাদ তার ‘জন্মস্মর’ কবিতায় যেন আমাদের আবহমান জন্মের ইতিহাস লিখেছেন। এই কবিতাটি ছিল ‘ঘাসের ঘটনা’র দ্বিতীয় কবিতা। প্রথমেই এমন স্বতন্ত্র স্বর নির্মাণ করে কবিতা লিখতে পারাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। কবিতা যখন সবার কবিতা হয়ে ওঠে তখন সেই কবিতা ভবিষ্যতের দিকে ধেয়ে যেতে থাকে। মানুষের স্বপ্ন মানুষকে পেয়ে বসে। তখন আচ্ছন্নতার ঘোর লাগে চোখে। আবার স্বপ্নের ভিতর দিয়েই আমরা নির্মাণ করি পুনর্জন্মের খেয়াল। অথচ মার কাছে স্বপ্নের সেতু-জন্মের সূত্র জমানো থাকে—

‘স্বপ্নের ভিতর সেই প্রথম আমি মানুষের হাত ধরতে গিয়ে

স্তব্ধতার অর্থ জেনে ফেলেছিলাম,

মানুষকে আমার প্রান্তরের মতো মনে হয়েছিল—

যে রাহুভুক।

অন্যমনস্কভাবে আমার এই পুনর্জন্ম দেখছিল

তিনজন বিষণ্ণ অর্জুন গাছ।

সেই থেকে আমার ভিতরে আজো আমি স্বপ্ন হয়ে আছি—

মা, স্বপ্নের ভিতর থেকে আমি জন্ম নেব কবে?’

(জন্মস্মর, ‘ঘাসের ঘটনা’)

‘চারিদিকে প্রতিষ্ঠার শব্দ চারিদিকে স্থাপনের ওঠে ধুম—/আমার বাড়িটা তৈরি হয়ে চলে নিজের গঠনে।’ মানুষ বাড়ি বানায় ভবিষ্যতের জন্য। বাড়ির জন্য আমাদের আকূলতা থাকে, স্বপ্ন থাকে। বাড়ি মানে শুধু আশ্রয় নয়। আমরা যেথানে ফিরে এসে বিশ্রাম নিই সেটাই আমাদের বাড়ি। রাজমিস্তিরি ইটের শরীরে ইট, পাথরের ভিতরে পাথর দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করে নাকি আমাদের জন্য নির্জনতা নিয়ে আসে আড়ালের মতো করে! শহরজুড়ে আবাসিক প্রকল্পের বাড়ি করার ধুম শুরু হয়েছিল দেশ স্বাধীনের পরে। ‘ভবিষ্যৎ বাড়ি’ কবিতাটি পড়ে মনে হচ্ছে শহরতলির মাঠ কীভাবে আস্তে আস্তে সিমেন্ট, বালি, লোহা বা পাথর দিয়ে মুছে দিচ্ছে বাগানোর গাছপালা—সবুজ অভিযান—

‘দিনের ভিতরে স্তব্ধতার মতো কাজ করে চলে

শ্রমিকেরা পাথরের মানুষের মতো,

বলিষ্ঠ মজ্জায় ভরা এই মৃত্তিকার পাশে বসে-বসে ওরা কাজ করে,

কখনো ওদের শরীরের পোড়া ঝামা-তামা ছিঁড়ে

রোদ্দুরে ঝলসে ওঠে, কাঁপে পেশি, ওদের ঘর্মাক্ত কাঁধে,

নির্জন পিঠের আয়নায় কখনো হঠাৎ ছায়া পড়ে দূর-পল্লবের’

(ভবিষ্যৎ বাড়ি, ’ঘাসের ঘটনা’)

আরও পড়ুন: ভালোবাসার মানুষ টনি মরিসন ৩

স্বতন্ত্র ভাবনার বুদবুদ ওড়ে কবির হৃদয়ের দশ দিকে। সেই ভাবনা থেকে জন্ম নেয় কবিতার ভ্রূণ। বিচিত্র বিষয়ের আটপৌরেভাব প্রকাশ করার মধ্যে দিয়ে কবি কোথাও আমাদের নিয়ে যেতে থাকে। এর কারণে আমাদের দেখা, না দেখার মধ্যে একধরনের সেতুবন্ধন করে যেতে থাকেন তিনি। শৈশবের স্মৃতি হাতড়ে তুলে আনেন জ্বরতপ্ত কপালে আঙুলের আদর, ডালিম ফুলের আকাশ, পিঁপড়ে পাহাড়, জ্বরের ঘোরে জলপটি, রাতের হারিকেন, কাকের দোভাষী স্বভাব। লাটিমের সাথে বালকের মন ঘুরে বেড়ানোর কথা মনে পড়ে। প্রেমিকার চোখকে ভেবে নেন ডাকটিকিটের প্রদর্শনী। হানাবাড়ির গান গেয়ে ওঠে, আপন মনে বলেন আঘাত কর আঘাত কর। ‘ঘাসের ঘটনা’র মাধ্যমে বাংলা কবিতার স্বরভাষিক পরিবর্তন আমূলভাবে সূচিত করেছিলেন আবিদ আজাদ। এর পরের কবিদের কবিতায় তার কিছুটা ছাপ পড়েছিল। তিনি বাংলাদেশের সপ্রতিভ কবি হিসেবে কবিতা চর্চা করে সমৃদ্ধ করে গেছেন আধুনিক বাংলা কবিতা—

‘আঘাত করো আঘাত করো দেখবে কিছু নেই

ইটের পাঁজা ভেঙে পড়ার আওয়াজ সারা বুকে

মর্ম থেকে গাঁথুনিগুলি কবেই গেছে খুলে

এখন শুধু ভাঙার পালা, হৃদয়ে, চারিদিকে—’

(হানাবাড়ির গান, ‘ঘাসের ঘটনা’)

‘হতভাগা তুই চাঁদের পানে কেন এমন ছড়িয়ে দিলি এলোমেলো লবণ-মরিচ/মাখা কালোজাম?’ এই দু’টি লাইন দিয়ে শুরু করেছিলেন ‘ছুঁড়ে দিই হারানো স্কুল’ কবিতা। অথচ এমনভাবে তার আগে কেউ কবিতা লেখেনি। আর শেষ করেছিলেন—‘ হতভাগা তোর কথা ভেবে-ভেবে আমি আজো নিরিবিলি শিক্ষিকার কোলে ছুঁড়ে দিই/হারানো স্কুল।’ মনে হতে পারে এটা প্রতিকবিতার মতো করে লেখা। কিন্তু এটা ছিল আবিদ আজাদের নিজস্ব উপস্থাপনা শৈলী। এরপর লেখেন—‘মেঘেরাও যৌনকর্ম করে/গোধূলিবেলায় যখন ওদের শরীরে প্রচুর অবসর’। এই কবিতার শিরোনাম ছিল ‘মেঘেদের কামসূত্র’। এখনও ভাবতে অবাক লাগে কবি হিসেবে আবিদ আজাদের অভিগমন দেখে। মেঘের আড়াল কিংবা আসন, চুমু খাওয়ার অলস পদ্ধতি অযৌন থাকার সাথে মানুষের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। প্রেমের কবিতায় নিছক প্রেমের তরলতা অনুপস্থিত। এখানেও অন্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্র স্বরগ্রামের লেখনিতে ঝরঝরে কবিতা পেয়েছি আমরা। ভালবাসা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কিছুই হতে পারে না। তাই, ‘তোমরা বাড়ি’ শিরোনামে লেখা কবিতাটির অংশবিশেষ এবার পড়ে নেয়া যাক—

‘যে বাড়িতে থাকো তুমি

ইচ্ছে করে একদিন খুব বিকেলবেলায় এসে ভীষণ আদর করে

বাড়িটাকে কোলে তুলে নিই

ইচ্ছে করে দুহাত ধরে মাথার ওপর তুলে নাচাই

কোমর ধরে দুলুনি দিই দুলুন দিই

ঘুম পাড়িয়ে রাখি আমার একলা হুহু বুকের কাছে

ইচ্ছে করে হাসাই ওকে পাঁজাকোলের শিশুর মতো ভীষণ হাসাই।’

কবি ও কবিতাকে সব সময় আলাদা করা যায় না। এর কারণ হিসেবে আমরা কবির ভিতর বয়ে যাওয়া সতত উড়ে বেড়ানো বা ঘুরে বেড়ানো অস্থিরতা চালিত করে বলেই হয়তো এমনটা মনে হয়। কখনও কখনও প্রেম ব্যক্তিগত অনুভব ছাপিয়ে যায় নৈর্ব্যক্তিক অভীপ্সায়। কারণ, জীবনে প্রেম-অপ্রেম থাকে, পাওয়া না পাওয়া থাকে। এইসব সমূহ ঘাত-প্রতিঘাত বাস্তবতার মুখোমুখি করে দেয়। আমাদের বেঁচে থাকার বোধকে আরও শাণিত করে তোলে। দেখার দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণেই কবি সমাজের আর দশটা মানুষের থেকে সব সময় আলাদা। নিজের কষ্ট বা অন্যের যন্ত্রণা জুড়ে দেন কবি নিজের বেদনার সঙ্গে। এ কারণে উত্তম পুরুষের আড়ালে কবি নিজেই অনেক অনুক্ত বয়ান করে যান কবিতার চরণে। কীভাবে আত্মগত কষ্টের কস্তুরী হয়ে ওঠেন কবি । তার হৃদয়ের অগ্নি যেন হৃদয়ের ব্যায়াম করে হৃদয়ঙ্গম করে তোলে আমাদের জীবনের বোধ। পরাবাস্তব বোধ আবিদ আজাদের কবিতায় ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। নিচের স্তবক পড়ে আমাদের হয়তো আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ’র কথা মনে হতে পারে। কিন্তু এখানেও আবিদ আজাদকে তার বয়ন বা বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে পৃথক করা সম্ভব—

‘বুকের ভিতরে জেগে ওঠে আজ কালোজাম গাছ এক

রক্ত গভীরে ছড়িয়ে শিকড় ঊর্ধ্বে বাড়িয়ে শাখা—

কফকার ভূত খেয়ে ফেলে এসে উড়ন্ত সেরেনাদ।

আমার দুচোখ ঝরে পড়ে যায়, ঝরে গেছে প্রতিভাও

আকাশের নীল বেল্ট জ্বলছে চকচকে বকলেস

ঝড়া একতাড়া সস্তা কথার মতো ফোটে ফুলগুলি।’

(প্রেম, ‘ঘাসের ঘটনা’)

আরও পড়ুন: পুরোনো কলকাতায় বারাঙ্গনাবৃত্তি

কবি হিসেবে আবিদ আজাদ যে স্বতন্ত্র তা তার অগ্রজ কবিদের মূল্যায়ন গদ্যে আমরা জেনেছি। কিন্তু কারুভাস্কর হয়ে ওঠার জন্য যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা জারি রেখেছিলেন তার জন্য আমাদের পাঠকদের তার কবিতার দ্বারস্ত হতে হবে। অনেক কবিকে তার প্রথম কবিতার বই পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করে নিতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আবিদ আজাদ প্রথমেই চমকে দিয়েছিলেন অগ্রজ কবিদের, আর তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন কবিতার পাঠকদের। তবে কবিতার কারুভাস্কর হয়ে ওঠার জন্য খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি। স্বভাবজ দিক দিয়েই মননের কারণে পৃথক ভাষিক প্রকাশ মাধ্যম খুঁজে নিতে পেরেছিলেন তিনি। ‘সারা শীতকাল আমি তোমাদের চিঠির বাক্সে পড়েছিলাম/সারা শীতকাল তোমরা কেউ চিঠির বাক্স খোলোনি।’ এই কবিতার শিরোনাম ছিল ‘এক শীতকাল’। জয় গোস্বামী বা ভাস্কর চক্রবর্তী’দের মতো বহুল পঠিত কবি আবিদ আজাদ নন। সত্তর দশকের কবিদের মধ্যে কম পঠিত ও অনালোচিত কবি ছিলেন তিনি। এর প্রধান কারণ ছিল অবশ্যই সে সময়ে রাজনৈতিক চেতনাবাহী কবিতার একছত্র আধিপত্য। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার পরে ষাটের দশকের কবিতা ছিল সব থেকে উর্বর আর শক্তিশালী প্রাণের বারুদ ভরা।

‘পার করে দিচ্ছি দিনগুলো পার করে দিচ্ছি রাতগুলো,

হাত ধরে, কখনো হাত না-ধরে, অন্যমনে।

পার করে দিচ্ছি—যেমন ব্রিজ মন পার করে দেয় রেলগাড়ি,

যেমন নড়বড়ে সাঁকো পার করে দেয় দূকূলভরা মন্থর জীবন।

(পার করে দিই, ’আমার মন কেমন করে’)

আরও পড়ুন: শব্দহীন ক্ষুধার তর্জমা-২

‘দেখেছি সমুদ্রে গিয়ে দেখেছি একাকী মানুষের কাছে গিয়ে/সমুদ্রের ভিতরে মানুষ মানুষের ভিতরে সমুদ্র ঘুরে-ঘুরে আসে।’ আবিদ আজাদের কবিতায় অগ্রজ কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের কিছুটা প্রভাব আছে আমার মনে হয়। এর কারণ তার কবিতায়ও পরাবাস্তব প্রবণতার ছোঁয়া আছে। আধুনিক পরাবাস্তব কবিদের মধ্যে অন্তর্গত সাদৃশ্যতা সব সময় বজায় থাকে। তবে জীবনানন্দ দাশের সাথে যেমন আবদুল মান্নান সৈয়দের মিল নেই, ঠিক একইভাবে আবিদ আজাদ অগ্রজের থেকে অনেকটা ছায়ামুক্ত। পৃথিবী দেখার দৃষ্টি সবারই আলাদা, আবার প্রকাশ করার ক্ষমতাও আলাদা।

‘মানুষ সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্র দেখে না

নিজেদের দেখে

এই দেখা সামান্য আলাদা

মানুষ সমুদ্রে গিয়ে আলাদা দৃষ্টিতে শুধু নিজেদের দেখে আসে

সমুদ্র দেখে না।

আসলে সমুদ্র দেখা একটা ছুতা, একটি অজুহাত—

মানুষের সমুদ্র দেখার ভিতরে সমুদ্র নেই,

রয়েছে মানুষ

ছোটখাট

টুটাফাটা বিভিন্ন মানুষ।’

(সমুদ্রের ভিতরে মানুষ মানুষের ভিতরে সমুদ্র ঘুরে-ঘুরে আসে, ‘আমার মন কেমন করে’)

‘পারে, আমাদের কবিতা এখন সবই পারে, সবই গ্রহণ করতে পারে—’। ‘বনতরুদের মর্ম’ কবিতাগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘আমাদের কবিতা’ শিরোনামের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। ‘ঘাসের ঘটনা’ ও ‘আমার মন কেমন করে’ থেকে এই বই একেবারেই আলাদা। যেমন কবি ‘নিঃসঙ্গ ভোজ’ কবিতায় লিখেছেন—পেয়ে গেছি জ্বলজ্বলে জ্যোৎস্নামাখা কিছু/খাবারের মায়াবী অশেষ।’ ‘বনতরুদের মর্ম’ বইয়ের কবিতার ভিতর শ্লেষ্ম, ব্যঙ্গ এবং বক্রোক্তি দেখা যায়। এ পর্যায়ের কবিতা এর আগের কবিতা থেকে আলাদা করা যায় সহজেই। সমাজ, রাষ্ট্র্রযন্ত্র আর রাজনীতির প্রতি বিদ্রুপ করা, কটাক্ষ করার এই বইয়ের মধ্যে প্রচল ভাঙার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বোপরি আবিদ আজাদের কবিতার উপস্থাপন শৈলীর পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। ‘ইলিশ’ কবিতায়—

‘পদ্মার সমস্ত রূপালি ইলিশ আজ ঝাঁকে-ঝাঁকে উঠে আসছে ঢাকার রাস্তায়

সাঁতার কাটছে অলিগলি

সকালবেলার স্ট্রিটে, লেনে-বাইলেনে—

সমস্ত ঢাকায় আজ ইলিশের উৎসব, ইলিশের ভোর।’

ব্যক্তিগত স্বার্থের ঘূর্ণিপাকে আমাদের চারদিক ক্রমশ সংকুচিত হতে শুরু করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ধাপে ধাপে পটভূমিকার মতো পাল্টে গেছে নেতাদের মুখ। ক্ষমতাকেন্দ্রিক পরিবর্তনের সাথে সাথেই আমূল রদবদল ঘটে গেছে রাতারাতি। রাষ্ট্রকাঠামো পাল্টে নিয়ে, শাসন প্রক্রিয়া হয়ে গেছে শোষণ করার হাতিয়ার। মিলিটারি ব্যারাক উঠে এসেছিল শুঁড় তুলে, দাঁতাল জানোয়ারের মতো ঢুকে পড়েছিল সবকিছু নিয়ন্ত্রণে। এই সময় এ দেশে একটা কৃত্রিম ছাপোষা ছদ্মবেশী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। মূলত এরা ছিল সব চাটুকার। তবে ক্ষমতাসীনদের কাছের মানুষ কিছু হলেই এরা সরব, আবার স্বার্থের প্রশ্নে অনায়াসে নিরব। এদের উদ্দেশে লেখা—

‘ছুঁচোটাকে দেখি, নুলোটাকে দেখি

আর দেখি ছেঁড়া কোটপরা লোকটাকে

প্রত্যহ তারা ফেরে একা-একা

প্রত্যহ তারা নিজেদের নিয়ে নিজেরা ব্যস্ত থাকে!’

(ছুঁচোটাকে দেখি, নুলোটাকে দেখি, ‘বনতরুদের মর্ম’)

‘শীতের রচনাবলি’ আবিদ আজাদের চতুর্থ কবিতাগ্রন্থ। এর মেজাজ আরও ভিন্ন ধরনের। একজন কবি প্রতিনিয়ত ভাঙা গড়া মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। আবার নিজেকে ছাড়িয়েও যেতে থাকে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই বইয়ের কবিতা। এমনিতেই কবিতা নিয়ে কিছু লেখা কঠিন তারপরে ভিন্নধারার কবিকে নিয়ে লেখা আরও কঠিনতর কাজ। এই বইয়ের সৌন্দর্য কবিতার মধ্যে নিহিত। যেমন: ‘একটি ছুটির দিন’, ‘গাছের আবৃত্তি’, ‘জ্বরের কবিতা’, ‘ভ্রমণকাহিনী’, ‘পাসপোর্ট চাই’ এবং ‘মন বলছে রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই’ এর মতো কিছু উজ্জ্বল কবিতা। কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করে বা বলে বোঝানোর আসলে কিছু নেই। এর একমাত্র সহজ উপায়ে পড়ে নিজের মতো করে বুঝে নেয়া বা হৃদয়ঙ্গম করাটা পাঠকের জন্য জরুরি। আবিদ আজাদের মতো করে নতুনভাবে কবিতা তার সমকালে কেউ লেখেনি, তারপরেও কেউ লেখেনি।

‘গাছের আবৃত্তি শোনো সকালবেলায়

কানের অসুখ সেরে যাবে।

গাছের আবৃত্তি শোনো প্রতিদিন শোনো নিয়মিত

শোনো তুমি রুটিন মাফিক

মনে হবে বারান্দায় অজস্র সবুজ গলা নিয়ে বসে গেছে সব গাছের শিশুরা

আর তাদের স্বরের কচি ডাল থেকে ঝরছে শিশিরপুঞ্জের মতো স্বচ্ছ বর্ণমালা

হাওয়ার মসৃণ ডাক, পাতার নিস্বন।

গাছের আবৃত্তি শুনে গাছেদের সবুজ ইস্কুলে

রোজ-রোজ পড়তে আসে ভোর।’

(গাছের আবৃত্তি, ‘শীতের রচনাবলি’)

আরও পড়ুন: নাগরদোলা

কেন আবিদ আজাদকে কারুভাস্কর বলছি বা এই অভিধা দিচ্ছি? এর পিছনে কারণ আছে বলেই দিচ্ছি। এমন সহজ সরল শব্দের মাধ্যমে তার আগে কেউ কবিতা লেখেনি। অনুভব আর শব্দের ব্যবহার করে এমন নতুনভাবে কবিতার শরীর নির্মাণ করেছে যে এর সাথে বিষয়বৈচিত্র্য তো ছিলই। তবে তার বেশিরভাগ কবিতার মধ্যে আত্মজৈবনিক আলোর প্রক্ষেপণ থাকে। যেন তার কবিতা এক আলোর প্রতিসরণ। কিংবা আলো ফিরে আসে আলো হয়ে আলেয়ার কাছে। কবিতার বিষয় নিয়ে আলাদা জোড়াজুড়ি নেই তার কবিতায়। কোন শব্দচাতুরি নেই, রাখ-ঢাক নেই। তবে কবিতার উপস্থাপন শৈলীর কারণেই মূলত আলাদা করা চিহ্নিত করা যায়। কবিতার ভাষিক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার হাতে। এটা পাকাপাকি বা পরিণত আকার পেয়েছে তার ‘আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি’, ‘তোমাদের উঠানে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে?’ সহ পরবর্তী কবিতাগ্রন্থে।

‘ভালবাসার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন, অস্ত্রের প্রয়োজন

যা কিছু আছে তোমার তাই নিয়ে প্রস্তুত হও

এবার ভালবাসতে হবে তোমাকে—

কারণ মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে যে অস্ত্রের মুখে

মহত্তর অস্ত্রই কেবল তাকে অমানবিক অন্ধ ক্ষুধা সম্বরণের কথা বলতে পারে

বলছি ফাঁকা মাঠের মতো তোমরা জনগনকে ব্যবহার করো না।’

(আমার কথা, ‘আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি’)

‘কোথায় স্বাক্ষর রাখি আমার বিষণ্ণ চুম্বনের?/কার ঠোঁটে গেঁথে দেবো বিশ-শতকের গোধূলির আলোয় উজ্জ্বল আমার ঠোঁটের এই/নিঃসঙ্গ চুম্বন?’ আবিদ আজাদ আপাদমস্তকে ভিন্নধারার কবি ছিলেন এতে এখন আর সন্দেহ নেই। অজস্র প্রেমের কবিতা লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে কিন্তু নিজের মতো করে লেখা খুবই কঠিন। আর সেই কাজ অনায়াসে করেছিলেন এই কবি। ‘ঝরাপাতা দেখলে তোমার চিঠির কথা মনে পড়ে আমার/ফিঙেপাখির কথা মনে পড়ে’। এমন অসংখ্য লাইন পাওয়া যাবে আবিদ আজাদের কবিতায় যা কবিতায় নতুন ভাষার সঞ্চারণ করেছে। তার উপমা, চিত্রকল্প, বয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। কবি হিসেবে ব্রাত্য ছিলেন বলেই এভাবে তার সৃষ্টির সজীবতা পাওয়া যায়।

‘তবুও, আমার চুম্বন গ্রহণ করতে পারে কোথাও এমন কেউ নেই।

নেই, কোথাও সে নারী নেই, গ্রীবা নেই, বাহু নেই, টিয়া বা তিতির পাখি নেই,

যার ঠোঁটে, যাদের চঞ্চুর কাছে চিরস্থায়ী করে

রেখে দিতে পারি আমার অকূল চুম্বনের স্মৃতি।

আত্মঘাতী এই কালে, এই জীর্ণ গোধূলিবেলায়

আমি তাই আমার অন্তিম চুমু রেখে যাই মৃত্যুরই ঠোঁটে, লাল আলজিভে

থুথু ও ফেনায়—

হে মৃত্যু, গ্রহণ করো তবে আমার ঠোঁটের বিদায়ী চুম্বন।’

(লিপোগ্রাফ, ‘তোমাদের উঠানে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে?’)