আকাশের নক্ষত্রেরা সর্বদাই ভালো থাকে, কখনোই খারাপ থাকে না।

আকাশে বশিষ্ঠ ঋষি নামক নক্ষত্র আর তার বৌ অরুন্ধতী তারা

সর্বদাই ভালো ছিল, এখনো আনন্দে আছে, চিরদিন নিরাপদে আনন্দেই রবে।

একথা অগ্নিরা জানে, এ বিশ্বের সব অগ্নি এই কথা জানে।

প্রতিদিন পৃথিবীতে বহু উল্কাপিণ্ড এসে পড়ে

পৃথিবীর কাছে এসে এইসব উল্কাপিণ্ড জ্বলে ওঠে, অগ্নির সহিত

কথা বলা উচিৎ কি? এই ভেবে ভেবে হাঁটি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে চুপে।

ভাগ্যিস এখনো কিছু মালগাড়ি যায় যাতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আছে, এই

বাষ্পীয় ইঞ্জিন কিন্তু চিরকাল থাকবেই। অগ্নি আর ইঞ্জিনের কতা ভেবে হাঁটি।

কদাচিৎ পূজায় যে ঘিয়ের আগুন জ্বলে সেই আগুনের সঙ্গে কথা বলি আমি।

ফলে কিছু পুণ্য হয়, প্রাণে একনিষ্ঠা আসে, পবিত্রতা আসে।

রেল স্টেশনের খুব কাছেই আমার বাড়ি, মালগাড়ি দেখি, ভাবি বাষ্পীয় ইঞ্জিন

চালাতে আগুন লাগে শুধু অগ্নি চালায় এ বাষ্পীয় ইঞ্জিন।

প্রাচীনকালে ৩৪০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর ‘অন দি হেভেনস্’ বইতে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, পৃথিবী চ্যাপ্টা থালা নয় একটি বৃত্তাকার গোলক। তিনি ভাবতেন, এবং জানিয়েছেন, পৃথিবীটা স্থির এবং সূর্য, চন্দ্র গ্রহ ও তারকারা পৃথিবীর চারিদিকে বৃত্তাকার কক্ষে চলমান। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়া থাকা মানবগোষ্ঠীর মহাবিশ্ব সম্পর্কে যে ধারণা ছিল নিরীক্ষণ ফল। অনেক সময় সেই ধারণার সঙ্গে মিল ছিল না দেখে মানুষকে ভাবিয়েছিল বলে বিষয়টি নিয়ে যে চর্চা চলছিল তারই ফলশ্রুতি হল অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যা। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি (Ptolemy) অ্যারিস্টটলের ধারণার বিস্তার ঘটিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের একটি সম্পূর্ণ প্রতিরূপ (Cosmological Model) তৈরি করেছিলেন। পোলিশ পুরোহিত নিকোলাস কোপারনিকাশ (Nicholas Copernicus) ১৫১৪খ্রিস্টাব্দে টলেমির বক্তব্যকে নস্যাৎ করে একটি সরলতর প্রতিরূপ উপস্থাপন করেছিলেন। অ্যারিস্টটলীয়-টলেমীয় তত্ত্বের উপর চরম আঘাত আসে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে। সে বছর গ্যালিলিও সদ্য আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রণের সাহায্যে রাত্রির আকাশ পর্যবেক্ষণ করে কোপারনিকাস ও কেবলারের বক্তব্যকে শুধু উন্নত করেননি, নিরীক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে স্থান ও কালের ধারণা নুতন মাত্রা পায়। আইজাক নিউটনের ‘ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস পিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা’ প্রকাশিত হলে একটি প্রকল্পিত সর্বব্যাপী মহাকর্ষীয় বিধি উপস্থাপিত হয়। গতিবিদ্যার নিরিখে স্থান ও কালের ধারণায় এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়। মহাকাশে অসীমত্বের ধারণাটি নতুন করে ভাবা শুরু হয়। কালের, মহাবিশ্বের কোনো শুরু ছিল কিনা এবং মহাবিশ্ব স্থানে সীমিত কিনা এ বিষয়ে দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট ১৭৮১ সালে তাঁর মহান গ্রন্থ ‘ক্রিটিক অব্ পিওর রিজন’-এ বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশ্ন ওঠে, মহাবিশ্বের আরম্ভের আগে কালের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা নিয়ে। প্রশ্নটি জটিল এবং বিজ্ঞানের কঠিনতম তত্ত্বনির্ভর আলোচনার বিষয়।

পরম অবস্থান কিংবা যাকে বলা হয় পরমস্থান এর অনস্তিত্বের জন্য নিউটন উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। পরম ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণার সঙ্গে এ তথ্যের মিল না হওয়ায় তাঁর উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। তিনি পরম স্থানের অনস্তিত্বের বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল ও নিউটন দু’জনেই পরম কালে বিশ্বাস করতেন। ১৮৬৫ সালে আলোক বিস্তারের সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল দেন যুগান্তকারী তত্ত্ব। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল স্থান ও কালের ধারণার নতুন যাত্রাপথ রচিত হয়। গণিতবিদ আঁরি পয়েনকেয়ার (Heri Poincare) গাণিতিক বিশ্লেষণের দ্বারা একই কথা ব্যাখ্যা করেন। আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলে স্থান ও কাল সম্পর্কে মানুষের ধারণার যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে।

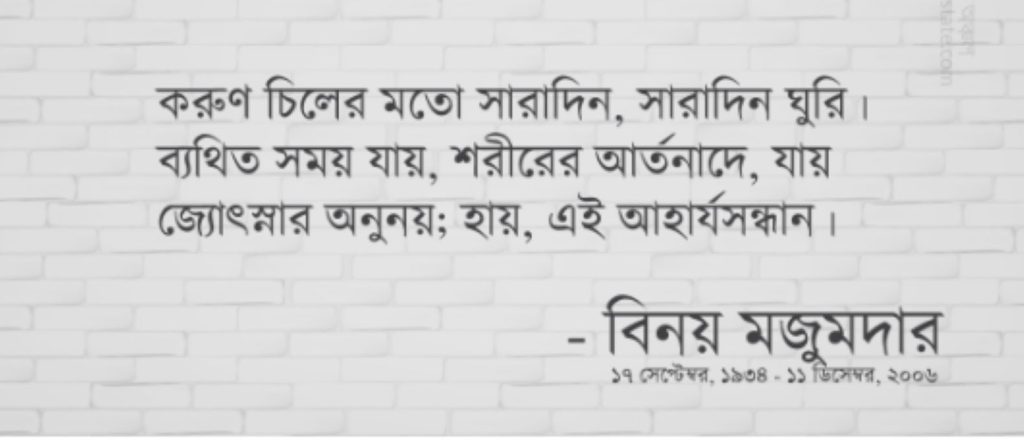

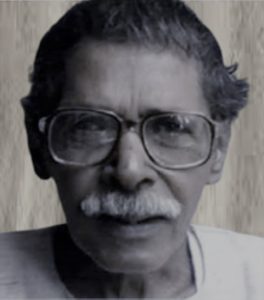

কবি যে আছে মাটির কাছাকাছি, চিন্তা-চেতনার জগতে প্রতিটি বাঁক-মোড় তাঁকে অতিক্রম করতে হয়, মনকে খোলা রেখে মননের উন্মেষ ঘটাতে। ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত ছন্দজ্ঞানী কবি অনেক উন্নতমানের কাব্যসৃষ্টি করলেও বাস্তবের প্রভাবমুক্ত সে সৃষ্টি কালজয়ী হয় না। কবি বিনয় মজুমদার সে অর্থে অনেকটাই ব্যতিক্রমী। বিজ্ঞানচেতনার বিকাশ তাঁকে প্রভাবিত করে। তাই তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে বিজ্ঞানের বাণী বিশ্ববাণী হয়ে প্রকাশ পায়। স্বল্প পরিসরে কবি বিনয় মজুমদারের ‘আকাশের নক্ষত্রেরা’ কবিতাটির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হল। কবিতার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবির দৃষ্টিভঙ্গির উপর আোকপাত করা হবে পরের দিকের লেখায়।

মহাবিশ্বের আকার, আয়তন সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত হতে হতে আজকে তা যেভাবে পরিণত হয়েছে, সময় ও স্থানের ধারণার স্থানাঙ্কও পরিবর্তিত হয়েছে সেই নিরিখে। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতে ভাসমান মেঘ বার্তাবাহকের ভূমিকায় যে গতি, স্থান ও কালের ধারণা দিয়েছিল তা তৎকালীন চেতনায় যুগান্তকারী ছিল বলে মেঘদূতের আবেদন কালজয়ী হতে পেরেছে। দূতরূপী মেঘ কেবলমাত্র উজ্জয়নী গিয়েই থেমে থাকেনি, কালোত্তীর্ণ হয়ে অমর কাব্যের স্বীকৃতি পেয়েছিল। সার্থক কবির কাজই হচ্ছে কালকে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসী হওয়া। আধুনিক কবি বিনয় মজুমদার যেন সেই প্রয়াসের সার্থক উত্তরসূরি।

বিনয় মজুমদার প্রকৃতই একজন আধুনিক কবি। সমকালকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁকে গ্রহণ করতে দেখা গেছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট একক বিষয়ে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে প্রসারিত করে দিয়েছেন মহাবিশ্বে। তাঁর কাছে জীবন ও জগৎ সত্য, সুন্দর। তিনি কাল থেকে কালান্তরে পৌঁছে অনুভব করেন জীবনের চরমতম আনন্দ। তাঁর জীবন বহুমুখী; বিচিত্র কর্মকাণ্ডে তাই অতি সহজেই অংশ নেন তিনি। মহাজাগতিক নিয়মই তাঁর কাছে পরম সত্য। মহাবিশ্বের মহানক্ষত্ররা জীবন্ত। অনুভবে তারা জীবন্ত। বশিষ্ঠ নক্ষত্র, স্বাতী তারা, অরুন্ধতী এরা বৈদিক শব্দ। উল্লেখিত কবিতায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ণিত মহাকাশের এই সব নক্ষত্র বৈদিক নামেই পরিচিত এবং বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী প্রভৃতি নক্ষত্ররা বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত।

বিজ্ঞাননির্ভর জীবন ও জগতে কবি বিনয় মজুমদার লালিত ও পালিত। তিনি যুগোপযোগী কবি তাই তিনি বিবর্তনবাদ, কণাবাদ, অনিশ্চয়তার বাদ থেকে শুরু করে সমাজবিজ্ঞান পরিবর্তনের ধারাতে দুত্যিত। আর সে কারণেই তাঁর কবিতার ভাষা, বিষয় গঠন ইত্যাদিতেও সহজ সরলতা প্রকাশ পায়। কবি যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান-নমস্কতাকেই অধিক প্রাধান্য দেন। ‘আকাশের নক্ষত্রেরা’ কবিতা তারই সাক্ষ্য দেয়।

‘আকাশের নক্ষত্রেরা’ কবিতার দ্বিতীয় চরণে ‘বশিষ্ঠ ঋষি’, ‘অরুন্ধতী তারা’ নামক দুটি জোতির্বিজ্ঞানের ব্যবহৃত শব্দ। এ দুটি মূলত বৈদিক শব্দ। তাদের ভূমিকা ও অবস্থান জোতির্বিজ্ঞানের নিরিখে ব্যবহৃত হয়েছে। তার পরের চরণে তিনটি শব্দ ‘ছিল’, ‘আছে’ এবং ‘চিরদিন’। শব্দগুলির মধ্য দিয়ে কালগত ধারাবাহিক ঐক্য বর্তমান তার প্রকাশ পেয়েছে। কীসের কাল? না, কোনোকিছুর অস্তিত্বের অবস্থানের কাল। কারণ কোনোকিছুর অবস্থানের সাপেক্ষে কালের নির্ণয় হয়। নতুবা শুধুমাত্র কাল যেমন ইপরিমেয়, তেমনি তা শূন্যময়। তাই ‘ছিল’‘আছে’ ও ‘চিরদিন’ শব্দের মধ্য দিয়ে আবার অস্তিত্ববাদের মর্মকালকে নির্দেশ করে। মহাকাশের নক্ষত্র এবং জীব, জড়জগৎ অস্তিত্বশীল। আর এই প্রতিটি বস্তুকেই অনুভব করেন কবি সজীব হিসাবে এবং infinite কালেরইঙ্গিতও প্রকাশ পায় ‘চিরদিন’ শব্দের প্রয়োগে। আকাশ বা মহাকাশ তা কখনো দেখা যায় না। কিন্তু আকাশ বা মহাকাশে কোনো বস্তুর অবস্থানের জন্যই সেই বস্তু এবং তার পারিপার্শ্বিক আকাশ বা মহাকাশকে অনুভব করতে পারি। গ্রহ, নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক যদি না থাকত তাহলে আমরা কিছুই দেখতে পেতাম না। আকাশকেও দেখতাম না, গ্রহ, নক্ষত্র-জ্যোতিষ্ক দেখতাম না। তাই কবি এই মহাজগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ তিনটি বিজ্ঞানের স্থান-কাল অস্তিত্ব-র তত্ত্বকে নির্দেশ করে। এ ছাড়া শব্দত্রয়ী মহাবিশ্বের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতিকে ইঙ্গিত করে। মহাবিশ্বের কোনো কোনো ধর্ম (মহাকর্ষ কালের, বস্তুর) একসঙ্গে বর্তমান থাকতে পারবে তার নির্ধারণ করার জন্য সীমাহীনতার প্রস্তাব বা infinite-এরকনসেপ্টের সঙ্গে সমগ্র ইতিহাসের যোগফল একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সারাৎসার উপভাষ্য হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে ‘সর্বদাই ভালো ছিল, এখনো আনন্দে আছে, চিরদিন নিরাপদ আনন্দেই রবে।’ এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে। আর আকাশ নক্ষত্রদের কবি জীবন্ত চরিত্ররূপেই দেখে থাকেন তাদেরই ক্রিয়া-অণুক্রিয়া যেন আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। তারা আমরা মূলত এক এবং অভিন্ন। কেননা উৎসমূলে আমাদের মৌলিক উপাদান সবারই এক। এ মতকে সমর্থন করেছেন বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। তিনি বলেন, “সম্প্রসারণমান মহাবিশ্বে স্থান থেকে স্থানান্তরে পদার্থের ঘনত্বের সামান্য হ্রাসবৃদ্থি হয়, সেখানে মহাকর্ষের ক্রিয়ার ঘনতর অঞ্চলের সম্প্রসারণ শ্লথতর হবে এবং সে অঞ্চলগুলির সংকোচন শুরু হবে। এর ফলে গঠিত হবে নীহারিকা, তারকা এবং শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি হবে আমাদের মতো নগণ্য জীব। সেইজন্য আমরা যে সমস্ত জটিল গঠন দেখতে পাই সেগুলি মহাবিশ্বের সীমাহীন অবস্থা এবং কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।”

পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর বা জীবের গঠন ও সৃষ্টির মৌলিক উপাদান সব এক। মহাবিশ্বের যে-কোনো বস্তু বা জীবদেহের পরমাণুকে বিশ্লেষণ করলে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ইলেকট্রন-প্রোটন বা নিউটন বা তাকেও সূক্ষ্মভাবে ভাঙলে কোয়ার্ক পাওয়া যায়। সুতরাং মহাবিশ্বের সবকিছুরই যে জড়সত্তা তার মৌলগত মিল বা ঐক্য হল সূক্ষ্মতম গঠনগত উপাদান। এই গঠনকারী সূক্ষ্মতম উপাদানে মিল আছে বলেই যখন কবির অন্তরসত্তা মহাবিশ্বের যে বস্তুর সঙ্গে অস্তিত্বের একতা অনুভব করেন তখনই সেই বস্তুর প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি কবির সঙ্গে অভেদ বলে মনে হয়। ‘একথা অগ্নিরা জানে, এ বিশ্বের সব অগ্নি এই কথা জানে।’ উদ্ধৃতাংশে মুহূর্তের মধ্যে কবি অগ্নি নামক প্রাণহীন শক্তির উৎসকে বা অচেতন বস্তুতে সচেতন বস্তুর গুণ আরোপ করেছেন। এই সচেতনতা কবির নিজেরই সচেতনতা। কবিকে এই সচেতনবোধের উপাদান অগ্নির সচেতনবোধের উপাদানকে সমভাবে মিলিয়ে দেখেছেন। যে মুহূর্তে অগ্নি এবং উল্কাপিণ্ডের জ্বলে ওঠা, অগ্নির সঙ্গে জৈব উপাদানের ঐক্য অনুভব করেছেন—সেই মুহূর্তে কবি সংবিৎ ফিরে পান। তিনি রক্ত-মাংস-গড়া মানুষ হিসাবে বাস্তব পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন নিজের বোধকে—

‘অগ্নির সহিত কথা বলা উচিত কী?’ রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে হাঁটা কবির বাস্তবচেতনা সেই সঙ্গে মালগাড়ির বাষ্পীয় ইঞ্জিন এ-ও সত্য। তবু পরাবাস্তববাদ বা সুররিয়ালিজম এ স্থানে স্পষ্ট। মহাবিশ্ব-নক্ষত্র-অগ্নি-উল্কাপিণ্ড ইত্যাদি কল্পনা আর প্ল্যাটফর্মের মালগাড়ির বাষ্পীয় ইঞ্জিন দেখা এবং হেঁটে চলা সুররিয়ালিস্টিক পরিবেশ।

‘আকাশের নক্ষত্রেরা’ কবিতার চতুর্থ চরণে ধরে রাখা আছে আরো এক অপূর্ব বিস্ময়। শক্তি। শক্তি সে অপূর্ব বিস্ময়ের নাম। খাদ্য শক্তির সুশৃঙ্খল রূপ। তার পরিবর্তন আছে। খাদ্যশক্তি পরিবর্তিত হয় অপর শক্তিতে। শক্তির নিত্যতা সূত্র মেনে চলে পৃথিবীর সব শক্তি। তাপশক্তি খাদ্য ও অন্যান্য শক্তিজাত। যেমন গতিশক্তি থেকে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় হাতুড়ির পিটানিতে পেরেক। আবার খাদ্য থেকে যে ক্যালোরি পাওয়া যায় সে শখ্তি পরিবর্তিত হয় তাপশক্তিতে।

অগ্নি তাপশক্তির ধারক, সর্বোচ্চ ধারক এবং পোষক। সে এই মহাবিশ্বের উৎসের অন্যতম শর্ত। তার কার্যক্ষমতাও বেশি। ক্ষমতাবান শক্তির সঙ্গে কথা বলা ভাবনার বিষয়। তাই কবি হাঁটতে হাঁটতে ভাবেন, এবং ভাবতে ভাবতে হাঁটেন। চলমান জীবনে ভাবনা তাঁর বিচিত্র, তার মধ্যে অগ্নির সঙ্গে কথা বলা উচিত কিনা এ একটা ভাবনা। গতিশীল পৃথিবীতে উল্কাপিণ্ড বাতাসের সংস্পর্শে এসে জ্বলে ওঠে, মহাকাশে পৃথিবীর বাইরে যেখানে অগ্নি প্রজ্বলনের অনুকূল পরিবেশ নয় সেখান থেকে মহাকর্ষীয় ধর্মে পৃথিবীতে এসে উপযুক্ত পরিবেশে দহিত হয়। শক্তি উৎপন্ন করে। সে শক্তির ক্ষমতা অনেক বেশি। সে শক্তির সঙ্গে কবি কথা বলেন, সমীহ করেন,—বেশি ক্ষমতাশালী শক্তির কাছে নত হয় কম শক্তিশালী। তাই কবি ঘিয়ের আগুনে জ্বলে ওঠা আগুনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পবিত্র হয়। আত্মতৃপ্তি ঘটে, সন্তুষ্টি আসে মনে। যেমন আমরা দরিদ্রকে ভিক্ষা বা অনুকম্পা করে তৃপ্তি লাভ করি। তেমনি কবি তার চাইতে কম শক্তিশালী প্রদীপের আগুনে, ঘিয়ে জ্বলে ওঠা আগুনে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়ে থাকেন। আবার ‘যায়’ শব্দ ব্যবহারে চলমান জীবন ও জগৎ ভাষ্যরূপ পায় এক নতুনতর মাত্রা নিয়ে।

অষ্টম চরণে মালগাড়ি টেনে নিয়ে যায় বাষ্পীয় ইঞ্জিন। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন Strong Nuclear Force, যা মালগাড়িকে টেনে নিয়ে যায়। রেললাইন সেখানে Space-এরমধ্যে সংযোগকারী। সংযোগকারী মাধ্যম পরম স্থান (absolute space), পরম কাল (absolute time) ও পরম স্থিতিকে (absolute rest) ধরে আছে। তাই এই Strong Nuclear Force বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন ‘চিরকাল’ (infinity) ধরে থাকবে। ‘থাকবেই’ শ্দ ব্যবহারে কবি যে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ তার পক্ষেও যুক্তি দিয়েছেন পরম সত্য ভাষণে। কবি এই শেষ সত্য জেনেছেন যে—

‘… ইঞ্জিন চালাতে আগুন লাগে শুধু অগ্নি চালায় এ বাষ্পীয় ইঞ্জিন।’

এবার বিনয় মজুমদারের ‘ফিরে এসো, চাকা’ কবিতাটির আলোচনায় ব্রতী হব। বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে ‘ফিরে এসো, চাকা’ প্রকৃষ্ট রূপে একটি মাইলস্টোন।

১.

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে

দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে

পুনরায় ডুবে গেল-এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে

বেদনার গাঢ় রসে আপক্ব রক্তিম হল ফল।

বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,

যেহেতু সকলে জানে তার সাদা পালকের নিচে

রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ;

স্বল্পায়ু বিশ্রাম নেয় পরিশ্রান্ত পাহাড়ে-পাহাড়ে;

সমগ্র জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তবু

এমন সময়ে তুমি, হে সমুদ্রমৎস্য, তুমি… তুমি…

কিংবা, দ্যাখো, ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা

পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী

দীর্ঘ দীর্ঘ ক্লান্ত শ্বাসে আলোড়িত করে;

তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে-যার ভূমিতে দূরে-দূরে

চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

প্রাচীন যুগ থেকে সম্প্রতিকালের উত্তরণ বিজ্ঞানের হাত ধরে। যুগে যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যত উন্নত হয়েছে সভ্যতা এবং মানুষের জীবনযাত্রাও সেই নিরিখে পরিবর্তিত হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক চেতনা মানুষের স্বভাবজাত। তা জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। তাকে বাদ দিয়ে জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। এই বিজ্ঞানচেতনা মানুষের মজ্জাগত হওয়ায় আলাদাভাবে তা কখনো অনুভব করা যায় না।

সভ্যতা-সমাজ বিবর্তনের ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীজগতের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ধাপে ধাপে সমাজ-সভ্যতা-পরিবেশের সার্বিক পরিবর্তনের ফলেই আমরা আজকের এই সভ্যতার শরিক হতে পেরেছি। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা মাথা উঁচু করে নিজেদের যতই পরিমার্জিত বলে দাবি করি না কেন, আমাদের মধ্যে কিন্তু পশুধর্মীতা (Animalmorphic) রয়ে গেছে, তা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, যদিও আমরা জানি মননশীলতার সমস্ত ক্ষেত্রই নির্ভর করে আদর্শ চরিত্র, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের উপর। আর এই মননশীলতা বিজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। এবং তা সকলের, বিশ্বমানবের সম্পদ। মানুষ তথা সমগ্র প্রাণীজগতের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিবিড়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই বিজ্ঞানে। তাই সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, মানবিকবিজ্ঞান সহ জাগতিক সমগ্র কর্মকাণ্ডই বিজ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভাষার লিখিত রূপ হল লিপি। ভাষার ধ্বনি, ভাব ও রস লিপির মধ্যে শাশ্বতভাবে থেকে যায়। আমাদের উচ্চারিত ভাষার ধ্বনি-বৈচিত্র্য অথবা অব্যক্ত চিন্তা ও ভাব পাথর, মাটি, কাঠ, চামড়া, কাপড়, হাড়, কাগজ বা এই জাতীয় কোনো বস্তুর উপর ভাসির সঙ্কেতময় চিহ্নই লিপি। আগে বর্ণনালা আবিষ্কার হয়েছে। তারপর লিপির উদ্ভব। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের প্রথমদিকে এই আবিষ্কার হয়। এখন বর্ণমালার লিপিই সর্বত্র প্রচলিত। পল্লবিত সাহিত্যের একটি শাখা কবিতা। কবিতাও সঙ্কেতময় ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এ ভাষা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাই তাকে উপলব্ধি করে নিতে হয়। উপলব্ধ ব্যঞ্জিত কবিতার ভাষা এ কারণে আকর্ষক। পরিমাপ, পরিমাণবোধ আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই কবিতা বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে সব কবিতার ক্ষেত্রে একথা খাটে না। অনেক স্থূল কবিতা তাই স্থায়ীত্ব লাভ করে না। এখানে বিনয় মজুমদারের অনুভূত ভাবনারাশির সমবায়কে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হল। তবে তা কেবল আলোচিত কবিতাটি নেওয়া হয়েছে ‘ফিরে এসো, চাকা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে। ‘ফিরে এসো, চাকা’র প্রথম সংস্করণের নাম ছিল ‘গায়ত্রীকে’। এই ‘গায়ত্রীকে’ পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে ‘ফিরে এসো, চাকা’ নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর কাব্যখানি প্রকাশ পায়। উপরে উল্লিখিত কবিতার রচনাকাল ১৯৬০ সাল, ৮ মার্চ। কবিতাটিতে দুটি স্তবক। মোট শব্দ ৯৭টি। মূল শব্দসংখ্যা ৮৭। কবিতাটিতে ‘করে’ শব্দটি ২ বার, ‘আর’শব্দটি ২ বার, ‘তুমি’ শব্দটি ৩ বার রয়েছে। ‘দীর্ঘ’ শব্দটি ২ বার ব্যবহার হয়েছে। নিচে বর্ণানুক্রমে শব্দরাশির একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই মহাবিশ্বে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রত্যেকেই নিজে নিজের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। জাগতিক নিয়মানুসারে জীব ও জড়জগৎ ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে। এ-কথা বিজ্ঞানের, তবে সাহিত্যও এই মতকে উপেক্ষা করতে পারে না। বরং সাহিত্যও বিজ্ঞানের হাত ধরে অগ্রবর্তী হয়। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল। সাহিত্য রচনাও এইসবের বাইরে নয়, তবে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আবেগ-অনুভূতিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি আর সাহিত্যিক উপলব্ধি তাই এক নয়, বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিতে যুক্তিবিজ্ঞান বিশেষভাবে কাজ করে, কিন্তু সাহিত্যিকের কাছে আত্মোপলব্ধি গুরুত্ব পায়। এই আত্ম-উপলব্ধিকে উপনিষদের ভাষায় বলা যায় ‘আত্মানং বিদ্ধি’। ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিভূমি এই নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা দরকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কিন্তু নিজেকে জানার চেষ্টা করেছেন; সে সন্তই হোক, আর বিজ্ঞানীই হোক অথবা দার্শনিক বা সাহিত্যিকই হোক। যুগে যুগে তারা নিজেকে জেনে তারপর বস্তুগত জগতের আহরিত জ্ঞান সমন্বিত করে বিভিন্ন মতবাদ, মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে প্রচার করেছেন। আর কবিতাতে যখন পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, যুক্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবেগ-অনুভূতি সহ শাশ্বত বাণী স্থান পায় এবং রসোত্তীর্ণ হয় তখন সেই কবিতা ‘Literature of Science’-এর রূপ নেয়। এবং এই কবিতাতে natural science-এর প্রবাবও বর্তমান। কবিতার ব্যবচ্ছেদে বিচিত্র জাতীয় শব্দ কবিতাকে উন্নীত করে এক অপরিসীম উচ্চতায়, যা কী না সাধারণ অদীক্ষিত পাঠকের অজ্ঞতৈাকে প্রকট করে তোলে। আধুনিক জীবনযাত্রা, রহস্যময় মানুষের কার্যকলাপ, অস্থির সময়ের অজ্ঞেয় অভিযাত্রা সমস্ত কিছুই কবি বিনয় মজুমদারের কবিতার উপজীব্য বিষ হয়ে পড়ে। তাই কবি বিনয় মজুমদারের কবিতাও এই বিজ্ঞান সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নিচে কবিতাটির দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তার বিশ্লেষণ করা হল।

শব্দক্রম শব্দক্রম শব্দক্রম

অবিরাম তার বৃক্ষ

অসুস্থ তুমি বৃক্ষেরা

আপক্ব থেকে ভাবে

আর দীর্ঘ ভূমিতে

আলোড়িত দূরে-দূরে মরাল

ইতস্তত দেখে মাছ

উজ্জ্বল দ্যাখো মাংস

উড়ে দৃশ্য মিলনের

উদগ্র দৃশ্যত মেদ

উষ্ণ নিচে যায়

এই নিয়ে যেহেতু

একটি নেয় যে-যার

একবার পরিশ্রান্ত রক্তিম

এমন পলায়ন রয়েছে

উড়ে পল্লবিত রসে

কথা পাহাড়ে-পাহাড়ে সাদা

করে পালকের শ্বাসরোধী

কিন্তু পুনরায় সকলে

কিংবা পুষ্পকুঞ্জ সব

ক্লান্তশ্বাসে প্রকৃত সময়ে

গান প্রস্তাবে সমস্ত

গাঢ় পৃথিবীর সমুদ্রমৎস্য

গেলো ফল সুনীল

চিরকাল বনস্থালী স্বচ্ছ

জলে বাষ্পীভূত স্বল্পায়ু

জলীয় বিপন্ন স্মিত

জানে বিশ্রাম হয়ে

ডুবে বেদনার হল

তবু ব্যাপ্ত হে

কবিতার প্রথম স্তবকে একটি অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জাল, আলো জীবনের উৎস। তাপশক্তি থেকে উৎসারিত আলো সৃষ্টি করে রঙ। আর সেই রঙ প্রাণী জগতের কাছে দৃশ্যায়ত হয়। রঙে ভাসিত জাগতিক বস্তুসামগ্রী। তাই সে জড় বস্তুই হোক, অথবা সজীব বস্তুই হোক তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা আনন্দ পাই, সুখ অনুভব করি, দুঃখ অনুভব করি। জগতকে আপন ভাবি, জীবনকে ভালোবাসি। ভালোবাসা হৃদয়ের ধর্ম। আমাদের দৃশ্যপটে কোনোকিছু আগে ভালোলাগে, তারপর তাকে আমরা ভালোবাসতে পারি। এই ভালোবাসা নির্মোহ হলে তবে সঠিকভাবে সবকিছুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারি, আর যদি ভালোবাসায় কোনো গোজামিল থাকে তবে সেখানে সন্দেহ, সংশয় ভয় ইত্যাদি থেকে যায়। ‘Glimpse of Love’ যা সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। এই চকিত ভালোবাসার আলোকিত দৃশ্য পরিষ্কার জলে দেখা দিয়েছে মাছ রূপ নিয়ে, মাছ জলজ প্রাণী; পৃথিবীতে জলের উপস্থিতিতে প্রাণের আবির্ভাব; মাছ তাই সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী প্রাণের আদিমতম চিহ্ন আর তার ধারক জল। জল চিরকাল জলই। সে রূপ বদলায় ক্ষণিকের জন্য। আবার পুনরায় সে ফিরে আসে জল হয়ে এই পৃথিবীতে। জল তো হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। জল তাপ শোষণ করে বাষ্প হয়। বাষ্প মেঘ হয়, মেঘ বৃষ্টি হয়ে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে শেলির কথা ‘I change, but cann’t die …’ বেদনার গাঢ় রসে উৎসারিত ভালোবাসা থেকে, জীবনের গভীর অনুভূতি থেকে। আর সেই ‘বেদনার গাঢ় রসে আপক্ব রক্তিম হল ফল’। এর আগে মাছের কথা বলা হয়েছে। সে ‘উড়ে’ আসে আবার ‘ডুবে’-ও যায় প্রকৃতির নিয়মে। মরাল বিপন্ন। চিরকাল বিপন্ন। তার কারণ সে নিজে। তাই তাকে পালাতে হয়, আশ্রয় নিতে হয় আড়ালে, অন্তরালে অথবা সরে পড়তে হয় চুপিসারে। রমনীয় মরালে রমন করতে চায় এ জগতের সমস্ত মানুষই। এ প্রবৃত্তি সহজাত। একে নিবৃত্ত করা অস্বাভাবিকতার লক্ষণ, পাপ, অন্যায় এবং অবৈজ্ঞানিকও বটে। ‘উষ্ণ মাংস আর মেদ’ লোভনীয়, প্রাণী জগতের কাছে। মানুষ তো প্রাণী জগতের বাইরে নয়। আমরা সভ্য মানুষ বলে আজ দাবি করে, কিন্তু আমাদের মধ্যে পশুধর্মীতা (Animalmorphic) এখনও বর্তমান। তাই আমরা একে অপরের সান্নিধ্যে যাই, নিজেদের মধ্যে সংযোগ সাধনের চেষ্টা করি, সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হই। এই পশুধর্মীতার মধ্যেও সুশৃঙ্খলার অভাব যদি থাকত, তবে আমরা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম না। জড়ত্বে পরিণত হয়ে স্থবিরত্ব লাভ করতাম। ‘পালকের নিচে/রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ’; বিপন্ন পাখি মরাল, সে বাসা বাঁধে, ঘর বাঁধতে পারে না, আজ এখানে তো কাল আবার অন্যস্থানে; তাকে ক্রমাগত নিজের দেহের জন্য, নিজের রূপের জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। তার দেহ ভোগীরা ভোগ করতে চায়—এ শাশ্বত নিয়ম; কারণ তার উষ্ণ মাংস আর মেদের লোভে মাংসাশীরা আকৃষ্ট হয়। যারা জন্মায় তারা মরে। কেউ চিরকাল বেঁচে থাকে না। মানুষ স্বল্পায়ু। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ-এর অস্তিত্ব যতদিন মানুষ ততদিন বাঁচে না। আর পাহাড় তো আকাশের দিকে মাথাতুলে নিঃশব্দে, নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চারপাশে কেউ নেই, সে একা, একাকিত্বে ভোগে পাহাড়, গগনচুম্বী হলেও তার কোনো সাথী নেই, দীর্ঘদিন একা থাকতে থাকতে সে তাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। সংগীত হৃদয়ের ভাবের বায়বীয় রূপ, তা উপলব্ধি করা যায়, অনুভব করা যায়, তাই সংগীত শুনে আমাদের হৃদয়ের সুখ-দুঃখ-বেদনা-আনন্দানুভূতি সমস্ত ভাবরাশি বাষ্পীভূত হয়। কবি সমুদ্রের মাছদের ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাকে দেখার জন্য অনুরোধ করছেন শ্যামল বনান্তভূমি আজ ক্লান্ত, অসুস্থ গাছ। গাছ যদি অসুস্থ হয় মানুষের অবস্থা কি হবে? অন্যান্য প্রাণীদের অবস্থা কি হবে? কিন্তু এই জগতের নিয়মই হল মিলন। মিলনের মধ্যেই সার্থকতা। হাজার বছরের কান্নার ইতিহাসে বিগলিত, বিচলিত পাহাড়ের, তারা অসহায়, তারা মূক-বধির ভূমিও সাক্ষ্য এইসব কৃৎকর্মের, তাই কবি অবশেষে বলেছেন—

তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে

চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

এবার বিনয় মজুমদার ‘জীবনের সমীকরণ’ কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করা হল।

যেকোনো গণিতসূত্র নিয়ে তার পরবর্তীদের

বাঁ পাশে আনার পরে সে সমীকরণে

সমান চিহ্নের পরে—ডান পাশে শূন্য হয়ে যায়।

এইভাবে কতিপয় যত খুশি শূত্র নিয়ে এগুলির বাম পার্শ্বগুলি

গুণ করে শুধুমাত্র একটি সমীকরণ সহজেই পাই

যার ডানপাশ শূন্য, শূন্যের সমান।

সদ্য উল্লিখিত এই একটি সমীকরণ জ্যামিতিতে রূপায়িত হলে

অনেক পৃথক রূপ পৃথক পৃথক চিত্র পাওয়া যায় সর্বদাই পাই।

মূল সমীকরণের—আলাদা আলাদা সব সমীকরণের

আলাদা সকল চিত্র একীভূত সমীকরণের

জ্যামিতিক রূপায়নে পাওয়া যায়, তার মানে অনেক সূত্রকে

একীভূত করা যায় কেবল একটিমাত্র করে ফেলা যায়।

তাতে আমাদের কিছু লাভ হয় এখানে আমার বৌ রাধা

এই লিখে রাখা ভালো সবার অবগতির জন্যই নিশ্চয়।

আদিম সমাজে প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৎকালীন ভাষা রূপান্তরিত হয়ে পরিমাণ বোধে যে ভাষাশৈলী আবিষ্কৃত হয় তা গণনক্রিয়ার আদিমতম পদ্ধতি। স্বাধীনভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসমাজের মধ্যে এই গণনরীতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দেশের লোকসমাজের প্রচলিত সাহিত্য বা লোকসাহিত্যে (মৌখিক সাহিত্য তথা লোককথা, ছড়া ধাঁধা, প্রবাদ, লোকপুরাণ, কিংবদন্তি, গাথা ইত্যাদি) তার নিদর্শন পাওয়া যায়। লোকসমাজের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে গণনা রীতির ধারাবিবরণী প্রবাহিত হয়।

তবে সাধারণভাবে অনুমান হাতের বা পায়ের দশ আঙুল দেখে মানুষ প্রথম দশ সংখ্যার হিসাব রাখা শেষে। পরে সংখ্যাকে সংকেতময় মাধ্যমে প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মানুষ অনুধাবন করে। তারা সংখ্যাকে ভাষা দেয় সংকেতের মাধ্যমে। আর সংকেতময়তাকে সংক্ষেপণ করার অপার চেষ্টাতেই স্বল্প সংখ্যক গাণিতিক পরিভাষার জন্ম। কিউনিফর্ম লিপির সাহায্যে ব্যাবিলনীয়েরা, হায়রোগ্লিফিকের সাহায্যে মিশরীয়রা, গ্রিক ও সামান্য কিছু ফিনিশীয় বর্ণমালার সাহায্যে গ্রিকরা সংখ্যা প্রকাশ করেছে। আবার খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপির সাহায্যে ভারতীয়রা সাংখ্যমান প্রকাশের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সংকেতকে নির্দিষ্ট মাত্রায় আনতে বেগ পায় সংখ্যাধিক্য লিপি ব্যবহারের জন্য।

শূন্য ধরে গোনার ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। অনেক আগে থেকেই মানুষ দশ ধরে গুণতে শিখেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, মিশরে, ব্যাবিলনে ও চিনে এই দশ ধরে গোনা পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ব্রহ্মগুপ্ত শূন্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন, সমান ধ্বনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার যোগফল, [a+(-a)]=0 ঋণাত্মক সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি তখনই অবহিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী শূন্য কেবলমাত্র একটি চিহ্ন নয়; এটি একটি পূর্ণ সংখ্যা। অবশ্য ভারতীয় শাস্ত্রের ইতিহাসে বহু প্রাচীনকাল থেকে শূন্যের ব্যবহাল লক্ষ্য করা যায়। পিঙ্গর রচিত ‘ছন্দসূত্র’-এ (খ্রিঃ পূঃ ২০০) শূন্যের ব্যবহার রয়েছে। আর্যভট্ট বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে শূন্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তিনি গণনার সময় অজস্রবার শূন্যস্থানের কথা বলেছেন। বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধঅন্তিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বরাহমিহির অজস্রবার শূন্যের উল্লেখ করেছেন। জিনভদ্রগণির (খ্রিঃ পূঃ ৫২৯-৫৮৯) রচনায় শূন্য ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাথমিক অবস্থাতে শূন্যের প্রতীক বিন্দু দিয়ে বোঝানো হত। ধীরে ধীরে তা বৃত্তে রূপ নেয় এবং অবশেষে তা ‘০’ (শূন্যের) আকৃতি পায়।

ভারতীয় দর্শনে শূন্য হল ঘট ও পটের অনুপস্থিতি। এই শূন্য বিশ্বচরাচর-ব্যাপী নয়। ঘট ও পটের অবস্থান ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করে শূন্য। সুতরাং নির্দিষ্টক্ষেত্রকে সীমা দ্বারা সুস্পষ্ট করে ঘট ও পটের অনুপস্থিতি সংজ্ঞায়িত করা হয়। শূন্যের অবস্থানগত ক্ষেত্র হল পরিসীমা বিশিষ্ট শূন্য স্থান।

ভারতীয় ঐতিহ্যে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে শূন্যের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শূন্যের প্রসঙ্গে অথর্ববেদে ব্যবহৃত হয়েছে ‘ক্ষুদ্র’, অমরকোষে ‘তুচ্ছ’, ‘অভাব’ ও ‘অসম্পূর্ণ’। এই বর্ণনাগুলিতে আধুনিক গণিতের সীমা (limit)-র ধারণার আভাস পাওয়া যায়। শূন্যকে সংখ্যা হিসাবে প্রাচীন ভারতের গণিতজ্ঞরা বললেও আধুনিক ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ জন ওয়ালীস (১৬২৭ খ্রিঃ) ও বিশপ বার্কালে (১৭০৭ খ্রিঃ) শূন্যকে সংখ্যা নয় (non-number) বলে বিবেচনা করেন।

বাংলা কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে শূন্য তত্ত্বের অবতারণা জরুরি, কেননা বাংলা কবিতার সুতিকাগার থেকেই তা গণিতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিনয় মজুমদার তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ‘শূন্য’-র ব্যবহার করেছেন। ‘আমিই গণিতের শূন্য’ নামে একটি কাব্যই রচনা করেছেন তিনি। তাই বিনয় মজুমদারের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক। বাংলা কবিতা জন্মলগ্ন থেকেই গণিতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। চর্যাপদকে বাংলা কবিতার প্রাচীনতম প্রামাণিক নিদর্শন ধরা হয়। আর সেখানে সংখ্যাতত্ত্ব বিশেষত শূন্যবাদ নিয়ে অজস্র পদ পাওয়া যায়। পদকর্তারা শূন্যবাদ নিয়ে যে সকল পদ রচনা করেছেন, তা থেকে বর্তমান কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কাহ্নপাদের একটি পদের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল—

তিশরণ নাবী কিঅ অঠ কুমারী।

নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেলী॥

চর্যাপদের পদকর্তারা তাদের পদে নানা গাণিতিক চেতনাকে বাস্তবজীবন থেকে আহরণ করে সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলেছিলেন। ঘাত-সংঘাতময় বাস্তব জীবনে থাকে নানা রীতি-নীতি, কলা-কৌশল ও পদ্ধতি যা কিনা সম্পূর্ণ গণিত-নির্ভর। আর সাধারণ জীবনযাত্রা বা লৌকিক জীবন তো গাণিতিক চেতনাসমৃদ্ধ। সমাজে বসবাস করে মানুষ। তাদের প্রাত্যহিক জীবন অতিবাহিত হয় নানা আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতিকে অবলম্বন করে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, যজ্ঞ একটি পুজো-আর্চার বিশেষ আবশ্যক শর্ত। যজ্ঞ বেদী নির্মাণে নির্মাতার জ্যামিতিক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়; নতুবা যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। আর সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে সেই যজ্ঞবেদীকে কাজে লাগানোও সম্ভব নয়। তাই যজ্ঞবেদী নির্মাতার গাণিতিকবোধ বা পরিমাপক জ্ঞান থাকা দরকার।

তেমনি মৎস্য শিকারের জাল নির্মাণে, কৃষিজমি চিহ্নিতকরণে, আবহ-নির্ভর চাষাবাদসহ জনজীবনের কোথায় নেই গণিতের প্রভাব। এ তো গেল বাস্তব সংস্কৃতিতে গাণিতিক চেতনার আবশ্যিকতার প্রসঙ্গ। তেমনি যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা তো স্রষ্টা। তাঁদেরও গাণিতিক চেতনা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ সৃষ্টি পরিমিতিবোধের প্রকাশমাত্র। তাতে সৌন্দর্য আনতে গেলে অভিজ্ঞতাকে সুচারুরূপে অনুভূতি জগতে উপলব্ধি করে তারপর সুষমভাবে তার প্রকাশ ঘটাতে বা করতে হবে। এক্ষেত্রে স্রষ্টার প্রকাশের আঙ্গিক এবং বিষয় উভয় দিকই একে অপরের পরিপূরক হওয়া চাই। অর্থাৎ আঙ্গিক এবং বিষয় দুটিতে যেমন সামঞ্জস্য থাকা চাই তেমনি নির্দিষ্ট মাত্রাবোধও থাকতে হবে। তবেই সৃষ্টিকর্ম রসোত্তীর্ণ হয়ে ভোক্তার হৃদয়ে অনুভূতির জগতে সাড়া জাগিয়ে তুলবে। এবং তা কালজয়ী হবে সৃষ্টির জগতে স্থায়ী আসন করে নেবে।

বিনয় মজুমদার আধুনিক কবি। গণিত চেতনায় সম্পৃক্ত চর্যাপদের যোগ্য উত্তরসূরী তিনি। কবিতায় তিনি সার্থকভাবে আঙ্গিক এবং বিষয়ে সুনিপুণভাবে গণিতের ব্যবহার করেছেন। কবিতা গাণিতিক ভাষা। এবং তা সংক্ষেপিত ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষা। কবিতা যে মানুষের মাতৃভাষা একথা ইতালির বিখ্যাত নন্দনতত্ত্ববিদ বেনেদোত্তে ক্রোচে বলেছেন। তাঁর ভাষায়: Poetry is the maternal language of the human race; এই সময়ের মানুষের কাছে গণিত এক জটিল বিষয় এবং তাকে মানুষ এড়িয়ে থাকতে পারলেই যেন বাঁচে। সেখানে বিনয় মজুমদার সাহসী, জীবনের অঙ্গ যে গণিত, তাকে তিনি উপেক্ষা করেননি, স্থান দিয়েছেন সাহিত্যে, তাই তাঁর কবিতা ব্যতিক্রমী। বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে বিনয় মজুমদারের কবিতা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে।

‘বাল্মীকির কবিতা’ বিনয় মজুমদারের একটি বিখ্যাত কাব্য। আলোচ্য ‘যুক্ত সমীকরণ’ কবিতাটি এই কাব্যের অন্তর্গত তেত্রিশ সংখ্যক কবিতা।

কবিতায় উল্লিখিত সূত্রটি a+(-a)=0 দেখলেবোঝা যায় একটি ঘটনা ধ্বনাত্মক তার সঙ্গে একটি ঋণাত্মক ঘটনার যোগ করে গুণ করলে ফলাফল ডানপাশে শূন্য হয়। এটি একটি সমীকরণ। এরকম জীবনের কোনও ইতিবাচক ঘটনার সঙ্গে নেতিবাচক ঘটনার সমন্বয় করে গুণ করলে ফলাফল কিছুই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ চাওয়া-পাওয়া জীবনের হিসাবে অবশেষ শূন্যতা বা Nothing পড়ে থাকে।

কবির শূন্যতা এই মহাবিশ্বের সমান। অনন্ত কালের যাত্রী কবি মহাশূন্যে ভাসমান। শূন্যতা অসীম, তার অপার আনন্দানুভূতি কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। ব্যক্তি জীবনে কবি নিঃসঙ্গ হলেও আপনার কল্পনার রাজ্যে তিনি কবি সম্রাট। অনন্ত রাশির নির্মোকে কবি নিমেষেই সৃষ্টি করেন স্বপ্নের সৌধ। বাস্তব জীবনের বড় বড় ঘটনা ও সমস্যা যা কিনা গাণিতিক সূত্রের উৎস তা কবির মগ্নচৈতন্যকে আলোড়িত করে, সমাজ সম্পর্কে নির্মোহ করে, দার্শনিক করে দেয় অতি তুচ্ছ অবয়বহীন ঘটনা। কবির কাছে শূন্য একটি অবস্থান, মহাবস্থান; তা প্রস্থান বা সংসার জীবন থেকে মহাপ্রস্থান নয়। ফিরে দেখা, ফিরে পাওয়া, নিজেকে মহাশূন্যে আবিষ্কার করা; আর মহাশূন্যে যখনই, যে-মুহূর্তে নিজেকে পাওয়া যায় সেই মুহূর্তে এক অনাবিল আনন্দ রসের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে কবি ও পাঠক একই সাথে অমৃতসুধা পান করেন।

এখানে কবি বলেছেন—

মূল সমীকরণের—আলাদা আলাদা সব সমীকরণের

আলাদা সকল চিত্র একীভূত সমীকরণের

জ্যামিতিক রূপায়ণে পাওয়া, …

মূল সমীকরণ—জীবনের সমীকরণ, আর সেজন্য কবি বৈজ্ঞানিক কৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আহৃত বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাব্য ও জ্ঞানবৃক্ষে রূপ দিতে পেরেছেন। তিনি জানেন যে, জ্যামিতিক রূপায়ণ আসলে মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই তিনি শূন্য সম্পর্কে অমোঘ সত্য উপলব্ধি করে মহানন্দ লাভ করেন

জ্যামিতিক নিয়মানুসারে একটি সমীকরণের রূপায়ণে অনেক আলাদা আলাদা চিত্র পাওয়া যায়; অর্থাৎ মূল রাশিকে (রাধাকে) ধ্রুবক করে ফলাফল যে শূন্য হয় তার বহুবিধ চিত্রমালা জ্যামিতিক নক্সাতে পাওয়া যায়। একাধিক জ্যামিতিক চিত্রমালাকে আবার বাস্তব ঘটনার আবর্তন ও বিবর্তনে অজস্র সূত্রকে একটি মাত্র রূপ দেওয়া যায়। কবির কাল্পনিক স্ত্রী রাধা। রাধা একটি ধ্রুবক। এই ধ্রুবকরাশি ধরে কবি অবশেষে নিশ্চয়তার স্মারক স্থাপন করে রেখে যেতে চান। সমীকরণের যোগ-বিয়োগে ধ্রুবকরাশি অবাধে যাতায়াত করে—অবাধে শূন্যে পরিণত হয়। আবার ধ্রুবকরাশি Derivative করলে শূন্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ

x²dx = 2x

2xdx = 2

2dx = 0

কবির বর্ণিতসমীকরণের অবশিষ্ট ডানপাশের মান শূনয পাওয়া যায়।

আধুনিক কবিতা হবে বিজ্ঞান-নমস্ক। তাতে প্রগতির কথা থাকবে, থাকবে বাস্তব জীবনের অবিকল চিত্র, তাতে স্বপ্নের, কুহকের জাল না বুনে সোজাসুজি বিবৃতি, হৃদয়ের মেদুরতার পরিবর্তে ঘামের গন্ধ, সংশয়াচ্ছন্ন ভাব, বিকার, জৈবিক প্রবৃত্তির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ, মোহভঙ্গ, মহাবিশ্বের নিত্য নতুন আবিষ্কারের তথ্য ও প্রভাব, সবকিছু মিলেমিশে এককথায় কংক্রিটের ঢালাই বলতে যা বোঝায়; আধুনিক কবিতার মানচিত্রে অনেকটা সেই ধরনের রেখাঙ্কন করা হয়। বিনয় মজুমদারের কবিতা সেদিক থেকে সফল। তাঁর কবিতাতে নিঃসঙ্গতা যে কখন আনন্দে রূপায়িত হয় তা বুঝে ওঠার আগেই পাঠককে বিজ্ঞানানুষঙ্গে ভাবিত করে তোলে।

মুক্ত জীবনের আনন্দ কবি উপলব্ধি করতে সক্ষম বিজ্ঞান-মনস্ক হওয়ার জন্য। তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি অপার্থিব আনন্দের অনুভূতি নিজে উপলব্ধি করতে সক্ষম বলেই তিনি তাঁর কবিতার পাঠকদেরও তা উপলব্ধি করাতে পারেন। অবশেষে একথা পাঠক হিসাবে স্বীকার করতেই হয় যে, বিনয় মজুমদারের কবিতা পাঠে মননশীলতা দাবি করে। এবং ভাষা ও শৈলীতে সরলতার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে, বাহ্যজগতের অন্তর্দর্শনের সঙ্গে কবি মেলবন্ধন ঘটিয়ে পাঠককে অন্য জগতে নিয়ে যান। যা কিনা শূন্য নয়, শূন্যে বিচরণে পৃথিবীর মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয় বাস্তবের নিরেখে।

তথ্যসূত্র:

১। স্টিফেন হকিং— কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলকাতা ১৯৯৩

২। এরভিন শ্রয়েডিংগার— প্রাণ কি? কলকাতা ১৯৯৯

৩। এরভিন শ্রয়েডিংগার— মন ও জড় বস্তু, কলকাতা ১৯৯০

৪। বিনয় মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ১৯৮১

৫। জ্যোতির্ময় দত্ত—বিনয় মজুমদার: কবিতার শহিদ (কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর নির্বাচিত সংকলন) ২০০৩