মধ্যযুগ ছিল ভক্তির কবলিত, আর রেনেসাঁ-পরবর্তী আধুনিক যুগে আধিপত্য ঘটেছে যুক্তির। মধ্যযুগে সাহিত্যের প্রায় সব ধারাতেই নানাবিধ দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হয়েছে দেবদেবীদের। সেইসূত্রে ও কবিদের বাস্তব-বিমুখতার কারণেও বটে, কাব্যে অলৌকিকতা ও অতিবাস্তবতার ছড়াছড়ি। মধ্যযুগীয় কাব্য-কাহিনিতে এমন অনেক ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যা যুক্তিহীন। আধুনিক পর্বে এসে এই অবাস্তবতা, অলৌকিকতা ক্রমশ বিদায় নিয়েছে। এর পিছনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে যুক্তিবাদ। উপনিবেশ-পূর্ব সাহিত্যের মধ্যে এর লক্ষণ কিছু ছিল, তবে এটি প্রবল হয়ে উঠল ইউরোপীয় বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রসারে। এর অনুষঙ্গ হিসেবে সমাজের নানা ক্ষেত্রে দেখা দিতে লাগল প্রখর তর্কপ্রবণতা। এর প্রচারকেন্দ্র হিসেবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে হিন্দু কলেজকে — বিশেষত ডিরোজিও, তাঁর অনুগামী ইয়ংবেঙ্গল দল ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকে। প্রায় সমকালে রাজা রামমোহন রায়ের লেখাতেও ভীষণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তিবাদ— বিশেষ করে তাঁর বিতর্কধর্মী পুস্তিকাগুলিতে। সহমরণ কেন বর্জনীয় সেটি অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন তিনি। ইউরোপীয় নানা বিদ্যাকে শিক্ষার বিষয় ও ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু রাখার পিছনেও তিনি নির্ভর করেছিলেন কতকগুলি স্পষ্ট যুক্তিকেই। এই যুক্তির পথ ধরেই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে আইনসিদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের দুইবার ভাঙনের মধ্যেও ছিল নানা যুক্তির মার-প্যাঁচ। মাইকেল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যুক্তিবাদকে ব্যবহার করেছেন চরিত্রের অন্তর্বর্তী তর্কপ্রবণতার মধ্যে। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর প্রথম সর্গে উপস্থাপিত রাবণ-মহিষী চিত্রাঙ্গদার কথা এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণে আসে। চিত্রাঙ্গদার দুটি পরিচয় এখানে বিধৃত। একদিকে তিনি লঙ্কেশ্বর রাবণের জ্যেষ্ঠা পত্নী, অন্যদিকে রাবণ-পুত্র বীরবাহুর জননী। তবে মাইকেল তাঁকে যেভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তাতে প্রথম ভূমিকার তুলনায় দ্বিতীয় ভূমিকাতেই তিনি বেশি উজ্জ্বল। একমাত্র সন্তান বীরবাহুই ছিল চিত্রাঙ্গদার জীবনাশ্রয়। কিন্তু যখন সেও অকালে চিত্রাঙ্গদাকে ছেড়ে চলে গেল, তিনি যেন জীবনের সমস্ত অবলম্বন, আকর্ষণ হারিয়ে ফেললেন। তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেন, তাঁর জীবনের এত বড়ো শোক ঘনীভূত হওয়ার পেছনে মূল কারণ রাবণের স্বেচ্ছাচারিতা, দাম্ভিকতা ও অবিমৃশ্যকারিতা। পুত্রশোক জননীর অন্তরকে এতটাই বিদীর্ণ করেছিল যে তিনি চিরাভ্যস্ত অন্তঃপুর ছেড়ে সভাসদ পরিবেষ্টিত লঙ্কেশ্বরের কাছে কিছু জরুরি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগে ঝরে পড়েছিল যেন সেকালের অন্তঃপুরিকাদের মর্মব্যথা, ক্ষোভ ও চাপা ক্রোধ। বহুনারীভোগী রাবণের কাছে তিনি স্ত্রীর কোনো স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করেন না। কিন্তু তাঁর কাছে একমাত্র সন্তান তাঁর নয়নের মণি। সেই সম্বলটুকু হারিয়ে চিত্রাঙ্গদা পরিণত হয়েছিলেন ক্রোধী বাঘিনীতে। তাই বোধহয় স্বামীর চোখেই চোখ রেখে নিষ্কম্প স্বরে এই কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন, “কহ, কোথা তুমি রেখেছো তাহারে/ লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?’’ তখন অভিযুক্ত রাবণ ‘দেশবৈরী’ বিনাশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বীরবাহুর মৃত্যুর মতো ভীষণ শোকাবহ ঘটনাটির ওপর দেশপ্রেমের সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে চাইলেও চিত্রাঙ্গদা রাবণের এই চাতুর্য ধরতে পেরেছিলেন। তিনিও পাল্টা যুক্তি দিয়ে লঙ্কেশ্বরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রাবণের স্বকৃত পাপকর্মের ফলে লঙ্কাপুরী আজ বিপন্ন, ঘরে ঘরে হাহাকার, শান্তির স্থলে অশান্তির ঝড়। সখীদের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা রাজসভা ছেড়ে শেষঅবধি চলে গিয়েছিলেন বটে, তবে যাওয়ার আগে এই তীব্র প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে গিয়েছেন অবিমৃশ্যকারী স্বামীকে:

কীসের কারণে

কোন লোভে, কহ রাজা, এসেছে এ দেশে

রাঘব? … তব হৈমসিংহাসন আশে

যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া

কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু

কেন তারে বল, বলি? …

কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি

লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে,

মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

মধ্যযুগের কাব্যের আঙ্গিনায় যেখানে স্বামীভক্তিকেই কবিদের প্রদর্শনীর অন্যতম বস্তু, এবং স্বামীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উপস্থাপন করাকে একপ্রকার ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতা বলে গণ্য করা হত, সেখানে যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে মধুসূদন বেদনাহতা এক জননীর বিদ্রোহিনী সত্তাটিকে এখানে উন্মোচিত করেছেন। এমন উৎকট অথচ যুক্তিশীল প্রশ্ন বীরাঙ্গনা কাব্যের ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’ পত্রিকাতে প্রবীর-জননী জনার লেখার মধ্যেও আছে। আসলে এসব ক্ষেত্রে মধুসূদন পুত্রশোকাতুরা জননীদেরকে কেবল আবেগনির্ভর করে আঁকেননি, সমানভাবে যুক্তিবাদিতার দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপনও করেছেন।

আরও পড়ুন: বাংলার নবজাগরণ ও মাইকেল মধুসূদন ৩

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে একটা বড়ো জায়গা জুড়ে ছিল নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির প্রসঙ্গ। নবজাগ্রত প্রতিটি বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাই ছিলেন হিউম্যানিস্ট এবং নারীবাদের পক্ষাবলম্বনকারী। মেয়েদের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জঘন্য শাস্ত্রীয় বিধান সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন পূর্ণমাত্রায় অবহিত। তাঁরা চারপাশের বাঙালি সমাজে নারীজাতির ওপর নেমে আসা পীড়ন, শোষণ অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ থেকেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন প্রমুখদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল অবহেলিত নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি। তাঁরা তার বশবর্তী হয়ে যেমন কতকগুলি কুপ্রথা থেকে নারীজাতিকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি আপন শক্তিতে বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

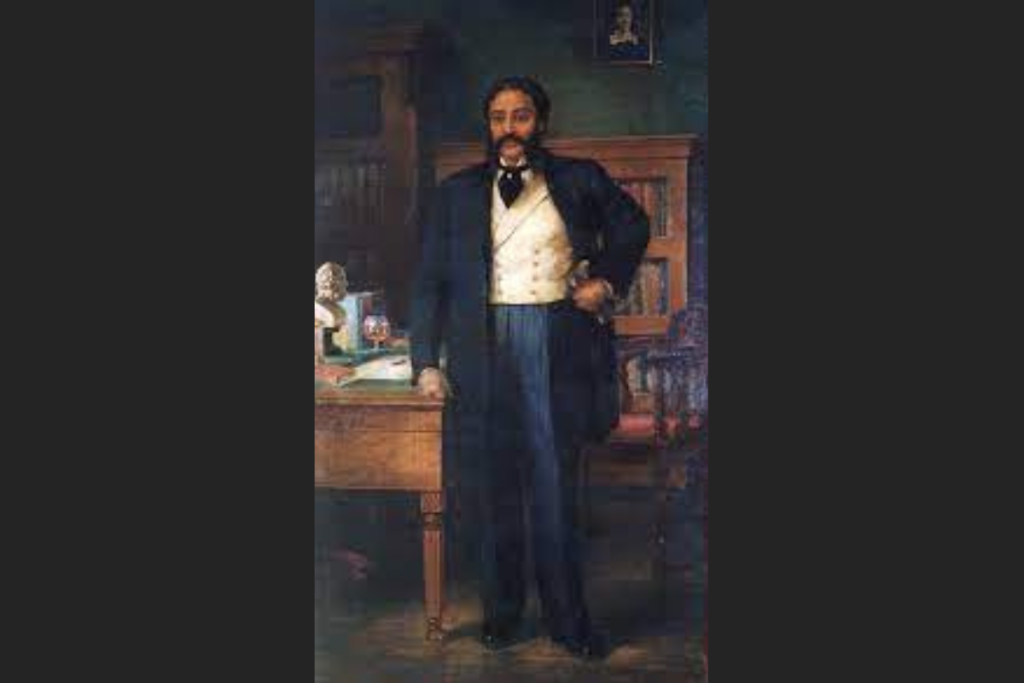

মধুসূদন ছিলেন এই কালেরই মানুষ। পশ্চিমি শিক্ষা তাঁর মনকে করেছিল উদার, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ও নারীজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল। ১৮৪২ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে যখন তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন একটি নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান ও সভ্যতা বিকাশে তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনার একস্থানে লিখেছিলেন- ‘In India, I may say in all the Oriental countries women are looked down upon as created merely to contribute of the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex.’ নারীকুলের প্রতি এই ধারণা যে মধুসূদনের ক্ষণিক ছিল না তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর সাহিত্যে। মধুসূদনের সাহিত্যসম্ভার জুড়ে রয়েছে নারী— যারা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি দীপ্ত। নারীর তৎকালীন অবমানিত অবস্থান তাঁর শিল্পবোধকে একভাবে পুষ্টি জুগিয়েছিল। তিনি প্রথমাবধি এদের নিয়েই সাহিত্য রচনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর সৃষ্টি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল সেইসব নারীরা যারা প্রথা ভাঙার ক্ষেত্রে চিহ্ন রেখে গেছে। বন্দিনী নারীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যে ও নাটকে যেভাবে ফুটে উঠেছে, তাঁর পূর্বে আর কোনো লেখকের লেখায় তা মেলে না। তাঁর রচনাগুলির নামকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারা যায় মধুসূদনের মনন-বিশ্ব কতখানি অধিকার করে রেখেছিল নারীরা। তিনি ইংরেজিতে লেখেন–- Captive Ladie এবং Rizia: The Empress of India. আর বাংলায় তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক ও কৃষ্ণকুমারী নাটক। লক্ষণীয় যে, এই রচনাগুলিতে মধুসূদন সর্বত্র নায়িকাদের ব্যাপারে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরচয় দেননি। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে কোথাও তিনি নারীকে পশ্চিমি আদর্শে, আবার কোথাও ভারতীয় মডেলে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এক ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর পাঁচটি নারী চরিত্রে বিচিত্র নারী-স্বরূপ পরিস্ফুটমান। চিত্রাঙ্গদার কথা আগেই বলেছি, যিনি পতিপ্রেমে আত্মহারা নন, বরং তিনি পুত্র বীরবাহুর প্রতি অনেক বেশি মমতাময়ী। কেননা সন্তানই ছিল তাঁর কাছে মূল জীবনাশ্রয়। এই চরিত্রের পাশে মন্দোদরী একেবারেই অন্যরকম। তিনিও রাবণের মহিষী ও মেঘনাদের গর্ভধারিণী। তাঁর পুত্র বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে নিহত। কিন্তু মন্দোদরী চিত্রাঙ্গদার মতো স্বামীর প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাননি। অথচ মন্দোদরীর মধ্যে বাৎসল্যও তো কম ছিল না। আসলে মন্দোদরীর মধ্য দিয়ে কবি বাঙালি যৌথ পরিবারের আদর্শ গৃহিনী ও জননীর প্রতিরূপ অঙ্কন করেছেন। মন্দোদরী তাই প্রতিবাদিনী না হয়ে বরং স্বামীর সঙ্গে সহমর্মিতায় পুত্রশোকের বেদনাকে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন। শাশুড়ি মন্দোদরীর চোখে পুত্রবধূ প্রমীলা অনন্যা। পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি তাঁর স্নেহে কোথাও পক্ষপাতিত্ব নেই। আর এই কারণে মন্দোদরী মৃতপুত্রের দুঃখ ভুলতে চেয়েছেন পুত্রবধূর প্রতি ঐকান্তিক বাৎসল্য প্রকাশ করে। কবি মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলাকে এক স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত নারী হিসেবে এ কাব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন। কঠিনে কোমলে নারীর বিচিত্র মূর্তি এখানে প্রদর্শিত। এ চরিত্রের প্রধান দুই উপকরণই স্বামীর প্রতি আত্যন্তিক প্রেম ও সেই প্রেমের কারণে দুর্জয় সাহস প্রমীলাকে সর্বার্থেই অনন্য করে তুলেছে। আবার অন্যদিকে সীতা চরিত্র নির্মাণে পাতিব্রত্যের সঙ্গে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর জনমদুখিনী ভাবমূর্তিটি। শুধু এই মহাকাব্যেই নয়, সীতার বেদনাঘন কারুণ্যের মূর্তিটি যে কবি মধুসূদনের চিন্তালোকে একধরনের অবসেশন তৈরি করেছিল, তার প্রমাণ মেলে ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’-র তিনটি সনেটে— ‘রামায়ণ’, ‘সীতাদেবী’ ও ‘সীতা বনবাসে’। মধুসূদনের মহাকাব্য ও গীতিকবিতার সর্বত্রই সীতা ‘ভারতীয় নারীর জীবনের দুঃখলাঞ্ছিত অপমানিত সত্তার প্রতিমূর্তি’ হয়ে দেখা দিয়েছেন। তীব্র দুঃখদহন ও অসীম সহিষ্ণুতা— সীতা চরিত্রের এই দুই বৈশিষ্ট্য মধু-কবির লেখনীতে উজ্জ্বল। আবার সীতার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতি রেখে সরমা চরিত্রের সৃষ্টি। পশ্চিমি কোনো বিদ্রোহাত্মক ভাবনা নয়, বরং ভারতীয় রমণীর শাশ্বত মূর্তিটি সরমার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত। তিনি সীতার বিরহবিধুর একাকিত্বের সহমর্মী এক সখী। কল্যাণময়ী নারীর যা কিছু চরিত্রগৌরব সরমা যেন সেসব অঙ্গীকার করেই আবির্ভূত। তিনি স্বামীর পদাঙ্কানুসারী। সীতার ব্যথার সমব্যথী।

চলবে…