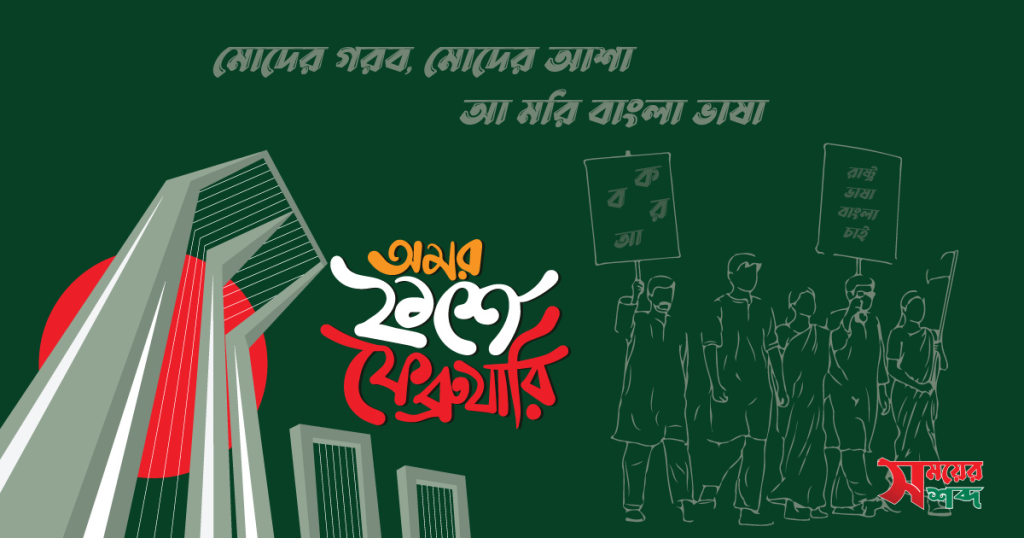

জাতিসংঘের ইউনেস্কো গৃহিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পঁচিশ বছর ‘রজত-জয়ন্তী’ উদযাপিত হচ্ছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে বাংলা ভাষার ‘রাষ্ট্রভাষা’ দাবীতে ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গৃহিত হয়। ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউনেস্কোর ঘোষিত প্রতিপাদ্য তাৎপর্য অনুযায়ি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের দিবসটি পালনে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে ০২ দিনের অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এবারের অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ভাষাগত বৈচিত্র ও বহুভাষিকতা, যার মাধ্যমে নিশ্চিত করবে মর্যাদা, শান্তি ও বোঝাপড়া। প্রত্যেক মাতৃভাষা সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা এবং শিক্ষার উন্নতির মাধ্যমে ২০৩০ সালের অর্ন্তভুক্তিমূলক ও টেকসই বিশ্ব গড়ে তোলার অগ্রগতি ফলপ্রসূ করবে। বৈশ্বিক উন্নয়নে আদিবাসী ভাষাসমূহের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বহুভাষার শিক্ষার অনুশীলন, সকল সম্প্রদায়ের মর্যাদার সাথে অর্ন্তভুক্তিমূলক ভাষানীতির পক্ষে কার্যক্রমকে সমর্থ জানায়। ২০২৫ সালের দিবসের প্রতিপাদ্য: সকল ভাষার সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রচার।

ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ি বিশ্বে ৮৩২৪ টি ভাষা কথ্য বা স্বাক্ষরিত, তবে তারমধ্যে ৭০০০ ভাষা এখনও ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ‘সামার ইন্সটিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিক-এর এথনোলগ অনুযায়ি বর্তমানে বিশ্বে ৭১৬৪ টি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। সমস্ত ভাষার মধ্যে প্রায় ৪৪% বিপণ্ন। বিশ্বের ২০টি বৃহত্তম ভাষার মোট ৩.৬ বিলিয়নের বেশি মানুষের মাতৃভাষা হিসেবে পাওয়া যায়। যা বিশ্বের মোট ভাষাগুলির মাত্র ০.৩%, জনসংখ্যার নিরিখে প্রায় অর্ধেক। বিদ্যমান এমন পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার বিষয়ে সম্ভাবনা ও সংকট সমানভাবে ক্রিয়াশীল। বিশেষ করে বিশ্বায়নের যে প্রবল প্রতিপত্তি, তারমধ্যে বাংলা ভাষার শক্তিশালী অবস্থা, ব্যবহার কি হতে পারে, তা বোধ করি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের সকল দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতির ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনজাতি, আদিবাসীর ভাষা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে প্রায় ৯৯% ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। তবে বিভিন্ন আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ মিলে এথনোলগের ২০১৮ সংস্করণ অনুযায়ি এই দেশে ৪১টি ভাষা প্রচলিত আছে। তবে দেশের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা। এর ফলে বাংলা ভাষার আধিপত্য থাকলেও আদিবাসীরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে। সব দেশেই সংখ্যালঘিষ্ট জনজাতির ভাষার সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমমর্যাদা লক্ষ্য করা যায়নি। এই বাস্তবতা বিদ্যমান হলেও স্বল্প সংখ্যক জনজাতির ভাষা, সংস্কৃতির চর্চা অবাধ স্বাধীন হতে হবে, সরকারের পরিকল্পনায় তা-সব সংরক্ষণে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বিশ্বে বাংলা ভাষাকেও ব্যবহারিক পর্যায়ে বিশ্বমুখি করতে হবে, এক্ষেত্রে গৃহিত পদক্ষেপসমূহ কি দৃশ্যমান? বাংলা ভাষার ভবিষ্যত নিয়ে নানামুখি প্রবণতা, কিছু কিছু উন্মাদনা, কিছু উন্নাসিকতা কালে কালে বাহিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর্যবেক্ষণ একালেও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। “ আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালক বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্তানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল সজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়- অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে- Mamma Mamma, look, lots of Babus are coming । বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে? বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি-বশত যাহারা সাহেবী চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশের অযোগ্য এবং বিদেশের অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে,…” ( শিক্ষাসমস্যা)। এই দুর্গতি থেকে সমকালেও রক্ষা নাই। বাংলা ভাষার ধ্রুপদী ঐতিহ্য জানা প্রয়োজন। বাংলা ভাষা সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রাচ্য জনপদের সাথে মিলেমিশে আছে। ঋগবেদের প্রধান ব্রাহ্মণ ঐতরেয়, তাঁর ঐতরেয় আরণ্যকে ‘”বয়াংসি বঙ্গাবগধ্বাশ্চেরপাদাঃ” উল্লেখ আছে। প্রাচ্য ভাষা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বাংলা ভাষা। মহাভারতের শ্লোকে পাই,

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রুঃ সুহ্মাশ্চতে সুতাঃ।

তেষাং দেশা সমাখ্যাতাঃ সনাম কত্থিতা ভুবি।। (১৮/১০)

প্রাচ্য জনপদে আদিতে যেসব জনজাতির পদচারণাসহ বসবাস ছিলো, সেই ইতিহাস বাংলার জনজাতির সূচনাপর্বের ইতিহাস। বাঙালি জনজাতির ঐতিহ্য দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে ব্যপ্তি বিস্তৃত হয়ে আছে। বাংলাদেশে সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সংরক্ষণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে । তথ্য প্রযুক্তির সাথে ভাষার সহজবোধ্য সংস্কার করা প্রয়োজন। বিশ্বের বাণিজ্য যুদ্ধে সক্ষমতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেই সক্ষমতা অর্জনে বিশ্বে বসবাসকারী বাঙালিদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মিলনের ঐক্য গড়ে তোলার অন্তরায়কে চিহ্ণিত করে নিরসন করা প্রয়োজন। ভাষা দিবসে সকল ভাষার অধিকার সংরক্ষণ করার যে অভিপ্রায়, তা বোধ করি কার্যকর করার বৃহৎ পরিকল্পনা নেয়া আবশ্যক। প্রতিনিয়ত বহু জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে। সেসব সংরক্ষণ, স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে সমমর্যাদার বিষয়টি অগ্রগণ্য হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নথিপত্র, কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সকলের ব্যবহার উপযোগী ভাষা অধিক প্রাধান্য পায়, এই সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই। তথাপি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা, সংস্কৃতির বিকাশে পরিপূরক কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ অখন্ড বাংলা ভাষার দেশ এবং ৯৯ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। তথাপি সকল নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি সংরক্ষণ, চর্চায় ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আর্ন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট কার্যক্রমে পদক্ষেপসমূহ দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে ‘বাংলাদেশ ভবন’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ‘বহুজাতিক মিলনকেন্দ্র’ শান্তিনকেতন সকল বাঙালির আবেগ, অনুভূতির স্থান বলে মনে করা হয়। শান্তিনিকেতন বিশ্বের বাঙালির মেত্রী প্রতিষ্ঠায় ‘বাংলাদেশ ভবনে’র কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। কবিগুরু যথার্থ বলেছেন, ‘বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন/ বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন,/ এক হউক–এক হউক— এক হউক হে ভগবান’। ‘পৃথিবীতে প্রচ-ের মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে, শান্তির যে অভ্যুদয় দেখি আদিযুগে, তাই দেখি মানুষের ইতিহাসেও।’ বাঙালির ইতিহাস পূর্বের ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

বাংলা ভাষার গঠন প্রক্রিয়া হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল থেকে সূচিত হয়েছে । আদি ভারতের বিভিন্ন ভাষার গঠন ও বিন্যাসের সাথে বাংলা ভাষা বৈদিক অবৈদিক, আর্য অনার্য, প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রনের মাধ্যম বৃহৎ বঙ্গশ্চ>বঙ্গীয় অঞ্চলে লোকবাহিত হয়েছে । সংস্কৃত, ব্রজবুলি, পালি ভাষার বৃহৎ সংকর ভাষা বাংলাকে বিবেচনা করা হয় । পরবর্তী সময় আরবী ফার্সী চীনা উর্দূ হিন্দী ইংরেজি ভাষার প্রচুর শব্দ ব্যবহৃত হলেও বাংলা ভাষা মূল ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। লক্ষ্য করা যায়, গবেষকদের মতামতে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তা বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে ¤্রয়িমান করেছে। উপনিবেশিক চিন্তা প্রসূত মতামতে যে বিরোধ সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান, তার মধ্যে অনৈক্যের অংশটুকু অগ্রাহ্য করলেই বাংলা ভাষার অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হবে। ১০হাজার খ্রিস্টপূর্বের আয়ুধের সাথে বাংলার জনজীবন অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্ন সত্তারূপে বাহিত হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে, বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষা।

ভারতে ১২২টি প্রধান ভাষা এবং ১৫৯৯ টি অন্যান্য ভাষা বিদ্যমান আছে। তবে যেসব ভাষা ব্যবহৃত হয়, যার উৎপত্তি প্রাচ্যে, তাদের মধ্যে (জনসংখ্যার অনুপাতে) হিন্দি, বাংলা, তেলেগু, তামিল, গুজরাটি, উর্দু, কন্নড়, ওড়িয়া, মালয়ালম, সংস্কৃত, পাঞ্জাবি, অসমিয়া, মৈথিলী, সাঁওতালি, কাশ্মিরী, নেপালী, সিদ্ধি, ভেগরা, কোঙ্কণী, মৈতৈ (মনিপুরী), ত্রিপুরী, গারো, ককবরক, পালি, মু-ারী, বোড়ো উল্লেখযোগ্য। ভারতে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে, তামিল (২০০৪ সালে), সংস্কৃত (২০০৫), কন্নড় (২০০৮), তেলগু (২০০৮), মালয়ালম (২০১৩), ওড়িয়া (২০১৪) এবং ২০২৪ সালে বাংলা, মারাঠি, অসমিয়া, পালি প্রাকৃত ভাষা।

গবেষকদের বিশ্লেষণে এবং ভারতের ধ্রুপদী ভাষার যোগ্যতার মানদণ্ডে বাংলা ভাষা নিম্নোক্ত ঐতিহ্যসমূহ ধারণ করে।

১. ১৫০০-২০০০ বছর ধরে এর প্রারম্ভিক গ্রন্থ/রেকর্ডকৃত ইতিহাসের উচ্চ প্রাচীনত্ব;

২. প্রাচীন সাহিত্য/গ্রন্থের একটি দেহ, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এর বক্তাদের নিকট একটি মূল্যবান ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়;

৩. মৌলিক সাহিত্য ঐতিহ্য এবং অন্য কোন বাক সম্প্রদায় থেকে এটি ধার নেওয়া নেয়নি;

৪. ভাষাটির ধ্রুপদী ভাষারূপ এবং সাহিত্যের আধুনিক রূপ থেকে আলাদা;

৫. ধ্রুপদী ভাষা এবং এর পরবর্তী রূপ বা এর প্রশাখাগুলোর মধ্যে একটি বিরতি থাকতে পারে”

বাংলা ভাষার সকল মানদন্ড বিদ্যমান বলেই প্রাচ্য জনপদে বাঙালি জনজাতির জীবনযাপন, ভাষা, সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময় এবং ঐতিহ্য সমৃদ্ধ।

বিশ্বব্যাপি বিশ্বায়নের নানারকম অভিযাত্রা অব্যাহত আছে। এই সমস্ত অভিযাত্রায় বাংলা ভাষার সক্ষমতা ও পারস্পরিক ব্যবহার, আদান-প্রদানে যেসমস্ত প্রতিকূলতা বিদ্যমান, তা নিরসনে কার্যকর পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। বিশ্বায়নের প্রভাব যেসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, তা হলো- ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, তথ্যপ্রবাহ, প্রযুক্তি, বিজ্ঞানসহ বিবিধ। এই বিশ্বায়ন উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাবে তিনটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ঘটছে। ১. অর্থনৈতিক, ২. রাজনৈতিক, ৩. সাংস্কৃতিক। এই বিশ্বায়নের অবাধ প্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ। আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অগৃানাইজেশন-ডব্লিউটিও, বিশ্বব্যাংকের নানাবিধ শর্তারোপের ফলে অসম বাণিজ্য, বাজার নিয়ন্ত্রণ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে ধনীদেশ সমূহ অবাধ সুযোগ পায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ যোগাযোগ, উন্নয়ন, কর্মের জন্য উন্নত দেশের ভাষা শিক্ষা অবধারিত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির ব্যাপক উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে প্রত্যেককেই ভিনদেশের ভাষার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে । বিশেষ করে টেলি-যোগাযোগ, মোবাইলের মাধ্যমে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের জন্য ইংরেজিসহ কয়েকটি ভাষার অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। এমনতর পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার অবস্থান কতটা প্রযুক্তি সম্ভাবনাময় হবে, কিভাবে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হবে, কিভাবে পরিভাষার প্রয়োগ হবে, তা গবেষণার মাধ্যমে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ৬টি, তা হলো- ইংরেজি, স্পানিশ, ফরাসী, আরবী, রাশিয়ান, চীনা ভাষা। ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে দেখা যায় (২০২৪ এর এথনোলগের তথ্য), ইংরেজি ভাষায় ১.৫ বিলিয়ন, ম্যান্ডারিন ভাষায় ১.১ বিলিয়ন, হিন্দী ৬০৮.৮ মিলিয়ন, স্পানিশ ভাষায় ৫৫৯.৫ মিলিয়ন, আরবী ভাষায় ৩৩২.৫ মিলিয়ন, ফরাসী ভাষায় ৩১১.৬ মিলিয়ন, বাংলা ভাষায় ২৭৮.২ মিলিয়ন, পর্তুগীস ২৬৩.৮ মিলিয়ন মানুষ। জনসংখ্যার অনুপাত যাই থাকুক না কেন, বিশ্বায়নের প্রভাবে ভাষার আধিপত্য সকল দেশে সমমর্যাদার নয়। বিশ্বায়নের বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী আান্থনি গিডেন্স, রোল্যান্ড রবার্টসন, ম্যানুয়েল ক্যাসেলস, ডেভিড হার্ডি প্রমুখের বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়, বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের সামাজিক দূরত্ব সংকুচিত হয়েছে, প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে তথ্যের বাহকবিহীন চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহন, যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মূলধন বিনিময়ে পণ্য সরবরাহসহ বিশ্বব্যাপি যোগাযোগের নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে ‘নব্য-উদারনৈতিক বিশ্বায়ন’ বলা হচ্ছে। তবে ভিন্নমতের বিশ্লেষকরা মনে করেন, সামাজিক নিরাপত্তা হ্রাস, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রচারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন, যা পণ্যের যুক্তি ও পুঁজি সঞ্চয় করে। এর ফলে সরকারি উদ্যোগ ও পরিষেবাগুলোর বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকরণ করা হচ্ছে। যা পর্যায়ক্রমে কর্পোরেট বাণিজ্যে রূপান্তর হয়ে বহুজাতিক কর্পোরেশনে পরিণত হয়েছে। এই কর্পোরেশন সাম্রাজ্য বিশ্বব্যাপি যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে, তার সাথে মানুষের জীবনযাপনের সমন্বয়, সামাজিক সংযোগ, শিক্ষার সক্ষমতার জন্য নাগরিকদের কর্পোরেট ভাষায় পারদর্শি হতে হচ্ছে। বিদ্যমান পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ ফরাসী দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্র ১৯৬৪ সালে ‘Colonialism and Neocolonialism (উপনিবেশবাদ এবং নব্য উপনিবেশবাদ), ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি ১৯৭৯ সালে ‘ The Washington Connection and Third World Fascism (ওয়াশিংটন সংযোগ এবং তৃতীয় বিশ্বে ফ্যাসীবাদ)’ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকার সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে ঘানার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোয়ামে এনক্রুমাহ ১৯৬৫ সালে Neo-Colonialism , The Last Stage of Imperialism (নব্য উপনিবেশবাদ,সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্যায়) ’ গ্রন্থে বিষয়টি উত্থাপন করেন। উন্নত দেশ সমূহ নব্য উপনিবেশবাদকে একটি কৌশল হিসেবে উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নতদেশে বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের প্রভাব বিস্তৃত করছে। কর্পোরেটের প্রসারে, উন্নত দেশের ভাষার আধিপত্যে বাংলা ভাষার প্রায়োগিক পর্যায় ও সক্ষমতা সংকুচিত হচ্ছে। ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ছে ভাষা ও মিডিয়া নির্ভর সংস্কৃতির উপর, যা বিচার বিশ্লেষণ ও পদক্ষেপসমূহ চিহ্ণিতকরণসহ বাস্তবায়নে প্রচার অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলাসহ কয়েকটি রাজ্যের উচ্চতর পর্যায়ে ভাষাবিদ, পণ্ডিত, বিশ্লেষকদের অভিমত ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্মিলিত পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলা ভাষীর পরিসংখ্যান কোথাও নেই। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান প্রযুক্তির নিত্য নব আবিষ্কারে ভবিষ্যতের বাংলা ভাষা কিভাবে শক্তিশালী হতে পারে, এমনকি আঞ্চলিক, উপভাষা, পরিভাষা, বানান সংস্কার, ব্যবহৃত বাংলা বিষয়ে যুক্তিনির্ভর অভিমতের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে দৃঢ় ভিত্তি সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে। অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্য, মিডিয়ার অবাধ প্রবাহ, বিনোদন সংস্কৃতির অসীমান্তিক চর্চার ফলে বাংলার সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচক অভাবনীয় বিস্তার বিস্ময়ের বটে! এই ব্যাপ্তি অবধারিতভাবে অপ্রতিরোধ্য হলেও আত্তীকরণ, সংশ্লেষ-বর্জনের বিষয়টি বিবেচ্য হতে পারে। বহুভাষিকতার শিক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর বিশ্বে সক্ষমতা সৃষ্টি, শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করার ভেদবুদ্ধিকে আয়ত্তে নিয়ে আসার জন্য রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। ধর্মীয় উল্লম্ফন, কূপমুণ্ডুকতাকে পরিহার করে জ্ঞানের অবাধ বিস্তার ঘটাতে রাষ্টের ব্যবস্থাপকদের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলা ভাষার সম্ভাবনা ও সংকট বিষয়ক কিছু আলোকপাত করা হলো। কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বৃহৎ সংস্কৃতির দেশ বাংলাদেশ। কৃষি মৎস্য নির্ভর দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, বনজ সম্পদ, ভূগর্ভস্থ সম্পদ, হস্তশিল্পসহ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ দেশে বহুভাষিকতার গণমানুষ বসবাস করে । আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ধ্বনিময়তা ও ব্যবহারিক সৌন্দর্য সামাজিক বন্ধনকে অসামান্য করেছে। তবে মনে রাখতে হবে, ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্মের ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকাবার জো-টি নেই। (ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৪৮ সালে ৩১ ডিসেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত প্রথম সাহিত্য সম্মেলনে বক্তব্যের অংশ)।

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজে আমরা অবহিত হতে পারছি। বাংলা ভাষার সম্ভাবনা ও সংকট সমূহ তৃতীয় বিশ্বের দেশের জনগণের ব্যবহৃত ভাষার সংকটের সাথে সমানভাবে ক্রিয়াশীল। বৃহত্তর প্রচেষ্টায় সকল ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে, বিপণ্ণ ভাষা সংরক্ষিত হবে।#