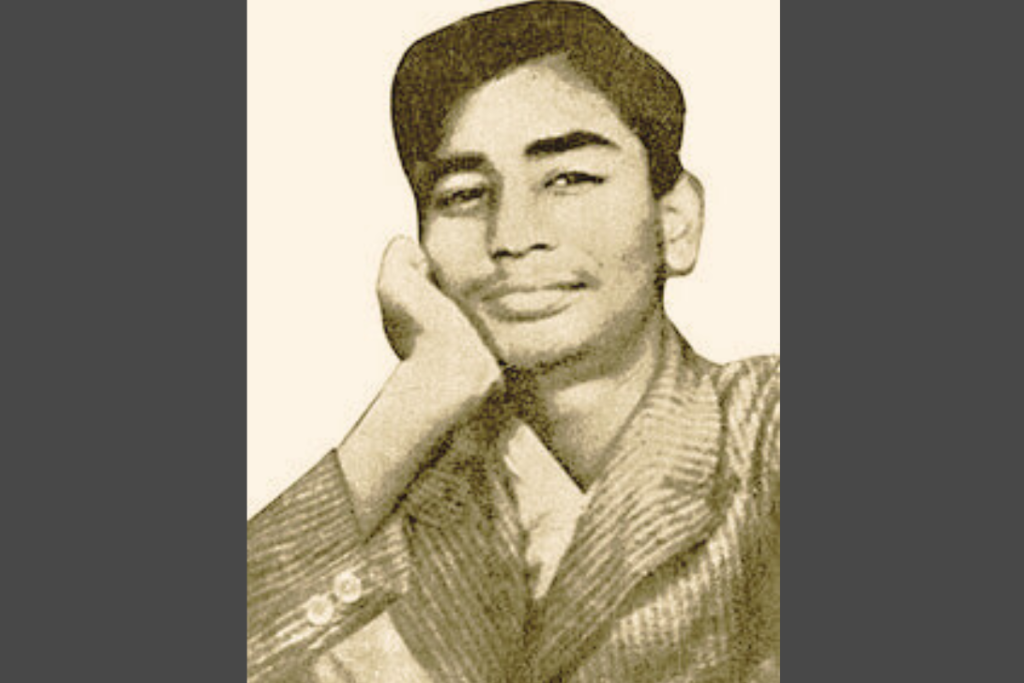

চির কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যে মন্ত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্য আকাশে উদিত হয়েছিলেন, তা সাম্যবাদের মন্ত্র, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মন্ত্র, শোষণহীন স্বাধীন সমাজতন্ত্র আনার মন্ত্র। তাঁর আবির্ভাব কালটিকে ঘিরেছিল যুদ্ধ, মহামারী আর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। সেখানে শুধু শোষণ- পীড়ন-বঞ্চনা। সেখানে শুধু মৃত্যুর কারবার। সেখানে শুধু ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার। তাই তাঁর রক্তের ভেতর জেগে উঠেছিল বিদ্রোহের স্পন্দন। চেয়েছিলেন বঞ্চনা বেদনা দীর্ঘশ্বাস মুছে ফেলতে। স্বপ্ন-স্নিগ্ধ ভালোবাসায় মানব সমাজ গড়ে দিতে। রোমান্টিক বিলাসী কবির মতো আপন ঊর্ধ্বচারী জগতের সন্ধান করেননি। নবযৌবনের উন্মাদনায় প্রেম-বিরহ নিয়ে কবিতা লেখেননি। ভেবেছেন দেশের কথা। পরাধীন মানুষের কথা। ক্ষুধার জ্বালায় ঘুমহীন দুঃস্বপ্নের কথা। যুদ্ধের সতর্ক সাইরেনের কথা। আর প্রাণ দিয়ে এ বিশ্বের জঞ্জাল সরানোর কথা। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবার অঙ্গীকার করেছেন। যে দেশপ্রেম, যে মানবপ্রেম, যে বৃহত্তম দেশ গড়ার স্বপ্ন সেদিন তাঁর চোখে ছিল তা আমরা খুব কম কবির মধ্যেই দেখতে পাই। একান্ত অন্তর্মুখী চেতনায় কবিতায় তিনি কখনোই আত্মসুখ খোঁজেননি। ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সেদিনের বৃহত্তর মানবের ক্রন্দনকে তিনি ধরতে পেরেছিলেন। বিশ্ব মানবের বেদনা তাঁর বেদনায় শামিল হয়েছিল। বিশ্বমানবের শান্তি-স্বপ্ন তাঁর স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল। তাঁর বিদ্রোহে মানবের বিদ্রোহ রূপ পেয়েছিল। এই কারণেই সুকান্ত যে কাব্য-স্রোতের ভূমিকায় উত্তরণের দাঁড় টানতে শুরু করেছিলেন তা কখনোই ভোলার নয়। মার্কসবাদী চেতনার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েও তার মধ্যে ছিল চিরন্তন মানবতাবাদ। আঘাত, পীড়ন আর জর্জরতার মধ্যে দিয়ে তিনি এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। সেই কারণেই বাণীর বীণা তাঁর কাছে তরবারি হয়ে উঠেছিল। একদিকে প্রেম আর একদিকে বিদ্রোহ, একদিকে স্বপ্ন আর একদিকে ধ্বংস নিয়েই তিনি উদিত হন। তবু কখনোই তিনি পলায়নবাদী নন। মিথ্যা কল্পনায় আত্মবাদী নন। অলীক আনন্দবাদীও নন। মাটি-মানুষ-মর্মের গান তিনি গেয়েছেন কবিতায়। আপন ভঙ্গিমায় আলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে চেয়েছেন। কখনো হেরে যেতে চাননি। মুখ থুবড়ে পড়েননি। পথভ্রষ্ট হননি। আপন সংকল্পে অটল থেকেছেন। তাঁর আবির্ভাবের সেই ক্রান্তিকাল,বিশ্বজুড়ে মানব হন্তারকের দাপট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। কবি বিস্মিত হয়ে বলেছেন:

‘অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি

জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।’

বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের নখ-দন্ত বিস্ফারিত। সেখানে স্বদেশ তার বেড়াজাল থেকে মুক্ত নয়। প্রতিটি পরাধীন মানুষের সঙ্গে কবিও অনুভব করেছেন:

‘এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম।’

এই শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি নেই। অসহায় দলিত মানুষের কাছে মৃত্যুর হাতছানি বড় হয়ে উঠেছে। কারণ শুধু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণই নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিশ্বযুদ্ধ, দেশজুড়ে বিদ্রোহ। কবি দেখেছেন;

‘খবর আসে!

দিকদিগন্ত থেকে বিদ্যুৎ বাহিনী খবর;

যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়—।’

অথবা

‘কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়,

নানা দিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়।’

কবির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি:

‘আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,

প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।’

অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা কবিকে কখনো ধূসর করে দিয়েছে:

‘আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,

আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,

আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,

আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃংখল দুই হাতে।’

বিশ্বমানবের বেদনা, রক্তক্ষরণ, মৃত্যু কবিকে যে কত ব্যথিত ব্যাকুলিত করে এবং তাঁর চলার পথকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে— আশাহীন, ব্যর্থ, অকর্মণ্য, মূক করে দেয় তার প্রমাণ আমরা সমসাময়িক কবি সিডনি কী-এর কবিতায় পাই। যেখানে প্রেম বলে কিছু নেই, ক্ষুধা আর জরায় জীর্ণ ভবিষ্যৎ:

‘Fear grasped

The girl and stripped her without pity.

Fear paralyzed all striving ; shook the strong

And broke the weak, only could never

Subdue the writing hand.

None may deflect, none may subdue the hand.’

(A Journey through ‘Limbo’)

অর্থাৎ সেখানে দেখি, ভয় কীভাবে মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং নিষ্ঠুরভাবে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা অবশ করে দেবার ভয়; দৃঢ়ভাবে কাঁপুনি তুলে দুর্বলদের ভেঙে ফেলে, কেবল তখনও লেখার হাত বশ করতে পারে না।এর জন্য কেউ অনুশোচনাও করে না। এই মেয়েটি যে দেশ তথা জন্মভূমি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমস্ত ইউরোপ জুড়েই সেদিন সেই আতঙ্ক ভয় আর মৃত্যু জীবনকে তিক্ত বিষাদের বেদনায় খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছিল। যতই কবি সাহসী আর সুন্দরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন না কেন, সৈনিক জীবনকে অনুভব করে মৃত্যুকে আরও ঘনীভূত করেছেন উপলব্ধির চিরন্তন আলোকে:

‘My hands are broken, My hands

Are helpless now to image you, my eyes

To hold you helpless…’

(The Foreign Gate)

অর্থাৎ কবি সৈনিকের হাত ভেঙে গেছে। তাই জন্মভূমিও অসহায়। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছেন শুধু।

কিন্তু কবি সুকান্ত এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যেতে চাননি। W.H.Auden এর মতো তিনিও অনুভব করেছিলেন : ‘He must go on working.‘ তাই আশাবাদের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে লিখতে পেরেছিলেন:

‘এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার,

এ মৃতদেহের বাধা খেলে হব অজেয় রাজ্য পার।

এসেছে বন্যা, এসেছে মৃত্যু, পরে যুদ্ধের ঝড়,

মন্বন্তর রেখে গেছে তার পথে পথে স্বাক্ষর,

প্রতিমুহূর্তে বুঝেছি এবার মুছে নেবে ইতিহাস—

তবু উদ্দাম মৃত্যু-আহত ফেলিনি দীর্ঘশ্বাস;’

Sidney Keyes,W.H.Auden প্রমুখ কবিদের গভীরতার সঙ্গে সুকান্তের মিল না থাকলেও সুকান্ত মানবতাবাদ তথা সাম্যবাদে তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। সমাজের ভেতর যে শোষণ, বুর্জোয়াদের একচেটিয়া অধিকার ভোগ, কবি তার দিকেও প্রশ্ন তুলেছেন:

‘বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে?

গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?’

তিনিই অনুভব করেছেন:

‘সবচেয়ে খেতে ভালো গরিবের রক্ত।’

এই অসাম্য বেশিদিন চলতে পারে না। নতুন যুগ আসছে।কবিও ইঙ্গিত পান:

‘দলিত হৃদয় দেখে স্বপ্ন

নতুন, নতুনতর বিশ্ব,

তাই আজ স্বপ্নের ছায়ারা

একে একে সকলি অদৃশ্য।’

স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। বিশ্বকে বাসযোগ্য করে যাবার দৃঢ় অঙ্গীকার। আঠারো বছরের পাথর বাধা অতিক্রম করার শপথ। দেশকে তাই দৃপ্তকণ্ঠে শুনিয়ে দেন:

‘ভারতবর্ষ ! কার প্রতীক্ষা করো,

কান পেতে কার শুনছ পদধ্বনি?

বিদ্রোহ হবে পাথরেরা থরো থরো,

কবে দেখা দেবে লক্ষ প্রাণের খনি’

সুকান্ত সৈনিক ছিলেন না, কিন্তু সৈনিক কবি সিডনি কী এর মতোই তিনিও জীবনকে দেখেছিলেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। তিনি মৃত্যুকে জয় করে এগিয়ে চলার মন্ত্র দিতে শিখেছিলেন। কিন্তু সিডনি কী জীবনের মধ্যে দেখেছিলেন মৃত্যুকে। সেখানে স্বপ্ন ছিল, আশাবাদ ছিল, কিন্তু এক দুর্জয় বিষণ্ণতা ঘাঁটি গেড়েছিল। তাই যুদ্ধ, দৃপ্ত পদক্ষেপ, যৌবনের সামর্থ্য কেঁপে গেছে। প্রেমের রাগিনী করুণ হয়ে বেজেছে। সুকান্ত সৈনিক না হয়েও কবি সৈনিক। একদিকে যুদ্ধ, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছেন, অপরদিকে মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষের মধ্যেও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন। তাঁর জীবন-ভাবনার সঙ্গে মিশে গেছে সেইসব মেহনতী মানুষের জীবন- গান, অখন্ড মর্মস্পর্শ। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাই লিখেছেন: ‘যে কবির বাণী শোনবার জন্য কবিগুরু কানপেতে ছিলেন, সুকান্ত সেই কবি। সৌখিন মজদুরি নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক। কর্মে ও কথায় তাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তাঁর। মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তাঁর দেহ-মন।’ একথা আমাদের কাছেও যথার্থ সত্য হয়ে আছে।#