দু’হাজার চার সালে বিবিসি বাংলা একটি ‘শ্রোতা জরিপ’-এর আয়োজন করে। মানে শ্রোতাদের বিচারে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?

তিরিশ দিনেরও বেশি সময় ধরে চালানো সেই সমীক্ষায় শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২০ জনের জীবন নিয়ে ২০০৪-এর ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত একটানা কুড়ি দিন ধরে বিবিসি বাংলায় বেতার অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। টিআরপির বিচারে যেটার শ্রোতার সংখ্যা ছিল সব চেয়ে বেশি।

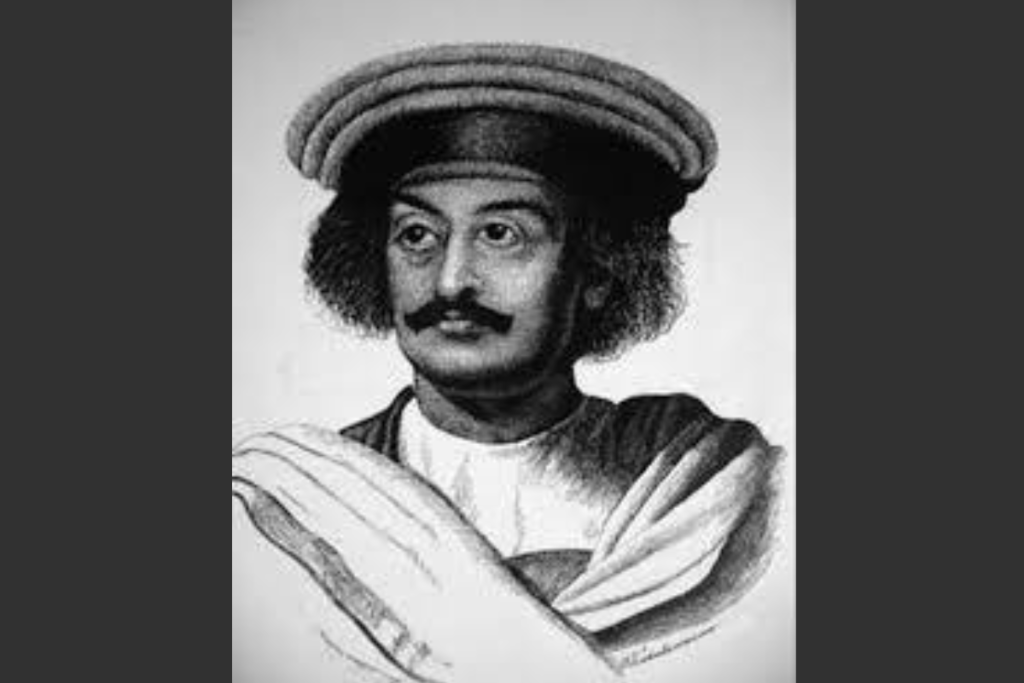

বিবিসি বাংলার সেই সমীক্ষায় শ্রোতাদের বাছাই করা সেরা কুড়ি জন বাঙালির মধ্যে দশ নম্বরে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন, ১৭৭২ সালের ২২ মে জন্মগ্রহণ করা, বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কে এক কথায় বলা হয় ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ।

তিনি জন্মেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। কিন্তু পরে হিন্দু ধর্মীয় প্রথা এবং সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধনই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য।

খুবই অল্প বয়সে পড়াশোনা করার জন্য রামমোহন রায়কে পাঠানো হয় ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাটনা শহরে। কথিত আছে, তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছরেরও কম। পাটনা সে সময় ছিল আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষায় ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বর্ধিষ্ণু পীঠস্থান।

আরও পড়ুন: কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

পরে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা আরও পোক্ত করতে এবং হিন্দু ধর্মশিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠতে তিনি চলে যান বেনারসে।

কিন্তু এগুলো তাঁর আসল পরিচয় নয়। তিনি যে বেশ কিছু বই বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন এবং লিখেছেন, গড়ে তুলেছেন ব্রাহ্মসমাজ, না, তার জন্যও নয়, তিনি মানুষের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবেন সতীদাহ প্রথা রোধ করার জন্য।

এই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার পিছনে তাঁর নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক গল্প আছে। যে সতীদাহর ঘটনাটি তাঁর মনে গভীর-গভীরতম রেখাপাত করেছিল, সেই মহিলাটি আর কেউ নন, তাঁর নিজের বউদি।

রামমোহনের বাবার মৃত্যুর আট বছর পরে ১৮১১ সালে রামমোহনের বড় ভাই জগন্মোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় জগন্মোহন যুবকই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীও ছিলেন যুবতী। যুবতী স্ত্রী স্বামী ছাড়া থাকবে কী ভাবে! তাই স্বামীর সঙ্গে তাঁকেও পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করে তৎকালীন সমাজপতিরা।

রামমোহন রায় তখন তাঁর বউদিকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন, হয়তো তিনি সেই চেষ্টায় সফলও হতেন। কিন্তু তখন তাঁর পাশে কেউই এসে দাঁড়াননি।

আরও পড়ুন: কৃষ্ণকামিনী দাসী

বউদিকে জ্যন্ত পুড়িয়ে মারার দৃশ্য রামমোহনের মনে গভীর যন্ত্রণার জন্ম দেয়। জন্ম দেয় রাগেরও। জন্ম দেয় প্রতিবাদের ভাষাও। তখন থেকেই সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি।

প্রতিজ্ঞা কলেন, যতক্ষণ না সতীদাহ প্রথা বন্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তা থেকে কখনওই বিরত হবেন না।

শুধু সতীদাহ প্রথাই নয়, বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি প্রবল ভাবে গর্জে উঠেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন জনমত। যদিও তিনি নিজেই বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহ— দুটোই করেছিলেন। অবশ্য বিয়ের বয়সে এসে তিনি কিন্তু আর কোনও বিয়েই করেননি।

যখন রামমোহন রায় সহমরণ রীতি বা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করেন, তখন কট্টর পুরনোপন্থীদের কেউ কেউ তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদ ছেড়ে চলে যান।

তাবুও রামমোহনকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। বরং উলটে এই নির্মম হত্যাপ্রথা বন্ধ করার পক্ষে রামমোহনের সওয়াল আরও জোরদার হতে থাকে। আরও বেশি করে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। কারণ, বউদির মৃত্যুর সময় তিনি নিজেই নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন।

ফলে তিনি যত সক্রিয় হতে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধেও কিছু লোকজন তত জোট বাধতে শুরু করেন।

সমাজনেতা রাধাকান্ত দেবদের মতো ক্ষমতাসীন কট্টর হিন্দুজোটের তীব্র বাধা সত্ত্বেও তিনি ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন।

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সতিদাহ প্রথাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়। লেখা হয়—

‘‘It is hereby declared, that after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be doomed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment.’’ — Regulation of 4th December, 1829.

এ জন্য অবশ্য রামমোহন রায়কে কম মূল্য দিতে হয়নি। হিন্দু পণ্ডিতরা তাঁকে পাষণ্ড, বকধূর্ত, কাপ্টিক, নগরান্তবাসী-সহ তখনকার দিনের নক্ক্যরজনক আরও কত রকমের যে অপমানজনক, অবজ্ঞাসূচক গালাগালি ছুড়ে দিয়েছেন তার কোনও শেষ নেই।

আরও পড়ুন: নীললোহিত-এর স্রষ্টা এবং নীললোহিত

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে আসা-যাওয়ার পথে উগ্র, উশৃঙ্খল যুবকেরা দল বেঁধে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত করেছে। তাই বাধ্য হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে তাঁকে নিরাপত্তা প্রহরীবেষ্টিত হয়ে শহরে চলাফেরা করতে হয়েছে।

আইন পাশ হওয়ার পরেও কট্টর হিন্দুরা থেমে থাকেননি। রামমোহনের যাত্রাভঙ্গ করার জন্য ১৮৩০ সালের ১৭ জুন প্রতিষ্ঠা করে ‘ধর্মসভা’ নামে হিন্দু ধর্মের বর্বরতা রক্ষার এক সমিতি।

রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কিছু গোঁড়া হিন্দু একত্রিত হয়ে সংস্কৃত কলেজে এক সভায় হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য এই সংগঠনের সূচনা করেন।

তাঁদের উদ্যোগেই লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ প্রথা রদ তুলে নেওয়ার দাবিতে মামলা রুজু করা হয়। যদিও ১৮৩২ সালে প্রিভি কাউন্সিল বাংলার গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের ১৮২৯ সালের আদেশই বহাল রাখেন এবং এর কিছু দিনের মধ্যেই ভারতের অন্যান্য কোম্পানি অঞ্চলেও সতীদাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়।

সব মিলিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের নানান কাজকর্ম এবং এই বিপুল ব্যাপ্তির জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়কে ভারত পথিক উপাধিতে ভূষিত করেন।#