নারীরা কবিতা লিখলে অধিকাংশ সময়ই তাঁদের নারীবাদী বলা হয়।নবনীতা দেবসেন, দেবারতি মিত্র, কবিতা সিংহ, মল্লিকা সেনগুপ্ত, তসলিমা নাসরিন,যশোধরা রায়চৌধুরী,বিজয়া মুখোপাধ্যায়,মন্দাক্রান্তা সেন, শতরূপা সান্যাল, অনিতা অগ্নিহোত্রী,শ্বেতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কবিতার ঘরানা যতই আলাদা হোক কাব্য ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁদের নারীবাদী কবি হিসেবেই পাঠক-সমালোচক উভয়ই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আর যাই হোক সাহিত্য জগতে এঁদের অবস্থান এবং প্রতিভার দীপ্তি বহু ক্ষেত্রেই পুরুষদেরও ছাড়িয়ে গেছে। নারীবাদী চেতনার আলোকে তাঁদের বিচার করা একটা সংকীর্ণ ধারণা মাত্র। ব্যক্তিত্ব, সময়, ইতিহাস এবং দর্শনের নিরিখে কাব্য নির্মাণে এঁদের প্রতিভার ব্যাপ্তিকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন তরুণীর কাব্য প্রতিভা বিশ্লেষণ করলে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে এঁদেরও অবস্থান কোথায়।

ফ্রানজ কাফকা বলেছিলেন:”Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.”(Franz Kafka) অর্থাৎ তারুণ্যই সুখী হয় কারণ তাদের সৌন্দর্য দেখার ক্ষমতা আছে। যে কেউ সৌন্দর্য দেখার ক্ষমতা রাখে না।প্রাচীন বৃদ্ধরা সক্ষম হন না। কয়েকজন তরুণীর প্রকাশিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ পড়তে গিয়ে এই কথাটিই মনে হলো—হ্যাঁ সাহস আছে। দর্প আছে। ভীরুতাও আছে। আড়ষ্টতাও আছে। কিন্তু সময়ের নিরিখে জগৎ-জীবনকে দেখার কৌশল এবং বিবমিষার এক দ্বান্দ্বিক প্রজ্ঞায় আবিষ্ট হয়ে ওঠার উপলব্ধিও আছে। তাঁরা কবিতা লিখতে এসেছেন কবিতাকে ভালোবেসেই। শব্দে শব্দে নিজস্ব অনুজ্ঞাকে বাসন্তিক বসুধার হিল্লোলে দুর্বার করে তুলতে। ভিন্ন দিগন্তের অনুসন্ধানও করেছেন। আসুন আমরা পরিচিত হই তাঁদের সাথে।

১.

একেবারে অচেনা এক তরুণী বিদিশা দে ‘দুঃখ বলে ডাকো’ (অক্টোবর ২০২০) কাব্যটি আমাকে পাঠিয়েছেন। “সময় বাঁধে না যাকে, বুকে তার কুমারী রঙ” এই কুমারী রঙের ব্যাপ্তির আত্মপরতায় তাঁর রতি সমগ্র কাব্যেই রূপ সঞ্চার করেছে। লাজুক বিনম্রতা কখনো ধূসর, কখনো ব্যর্থতা, কখনো বিচ্ছিন্নতার মর্মর আবেগে সমর্পিত হয়েছে। একাকিত্ব নিজের কাঁধেই বহন করেছেন। সময় গড়িয়ে দিয়ে ভগ্ন সময়ের স্বর শুনতে পেয়েছেন: “লেখার খাতার পাশে হাতঘড়ি ফেলে রাখি,

এ পাতা ও পাতা শব্দ গড়িয়ে যায়,

যতি চিহ্ন…

ইনসমনিয়া, কিছু আদর, আর স্বপ্ন বিলাস।” তারপর যখন:

“দু’হাতে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে

এখন আমি তোমার গল্পে অস্পষ্ট অক্ষর।” তখন বুঝতে পারেন শব্দেরা ঋতু বদল করে নিল। শব্দের ঋতুবদল এক দুঃখময় পৃথিবীর দিকে ধাবিত। গাছের পাতায় পাতায় নূপুর পরে নেয়। নিজের ছায়া গা ধুয়ে নেয় মেঘের মায়ায়। আত্মিক দুঃখের কাছে স্বপ্নের দহন বিরামহীন হয়ে যায়। না কোথাও একঘেয়েমি নেই।পুরুষ বিদ্বেষের আলো নেই। ঘোর তমসার ভিতর আত্মস্থিত প্রজ্ঞার জাগরণকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন কবি।

২.

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মার্কিন কবি এমিলি এলিজাবেথ ডিকিনসন লিখেছিলেন:

“If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry.” (—Emily Dickinson)

অর্থাৎ আমি যদি শারীরিকভাবে মনে করি যে আমার মাথার উপরের অংশটি খুলে ফেলা হয়েছে, আমি জানি এটি কবিতা। পৃথা চট্টোপাধ্যায় ‘উল্কি আঁকা নদী জল’ (অক্টোবর ২০২১),কাব্যটি পাঠ করতে গিয়ে আমার এই কথাটিই মনে এলো। কাব্যে লেখিকা ‘জল’ ভাবনার প্রশ্রয়ে লিখলেন:

“অন্ধকার গূঢ়তর হলে ঝুপঝুপ শব্দ শুনি

পাড় ভাঙে

কাশবন খোড়ো ঘর ভাঙনের মুখে

সুখ বিন্দু লেগে থাকে উঠোনের ঝরা শিউলিতে”

পুরো কবিতাতেই অন্ধকার, ঝুপঝুপ শব্দ, পাড় ভাঙা, কাশবন ও খোড়ো ঘরের ভাঙন এবং ঝরা শিউলির প্রসঙ্গ এবং প্রেক্ষাপট উঠে আসে। দুর্যোগপূর্ণ একটা সভ্যতার মহাপ্লাবনের মাঝখানে কবি যেন দাঁড়িয়ে আছেন।সময় যাপনের নিবিড় বিষাদ গ্রন্থন যা আত্মগত অস্তিত্বের টানাপোড়ন থেকে উদ্গত হয়েছে।

এই কবিতা পড়ার পর পৃথা চট্টোপাধ্যায়ের ‘আত্মহননের ডায়েরি’ আমাদের কষ্টের সীমানাকে আরও দীর্ঘায়িত করে:

“অসুখের সুখে থাকা নির্ঘুম রাত

বিবর্ণ মুখ মোছে বিদেশি টাওয়েলে

জেগে ওঠে আরো এক বিষাদ সকাল

করুণ চিহ্ন ফেলে রাখে ছেঁড়া পালকে।”

সর্বত্রই কবিতায় এক আত্মগত বিষণ্নতার দেখা পাই যা কখনও জল অশ্রু হয়ে, ভেজা গন্ধ হয়ে, বন্যা হয়ে প্রবল গতি ধারণ করে। নিজস্ব অভিমানকে কবি শুনিয়ে দেন: ‘আগুনের পোশাকটা আবার পরবো ভাবছি’। নারী-জীবনের বেঁচে থাকাকে এক সার্বিক সংগ্রামী জীবন বলেই মনে করেন। তাই তাঁর চোখের আড়ালে অযুত প্রপাত এবং নখাগ্রে বিষ নিয়েই বাঁচতে হয়। এই প্রবাহ থেকেই ‘উল্কি আঁকা নদী জলে’র সূচনা। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্তের হাহাকারকে প্রবাহিত করেন তাঁর শব্দ-নদীতে:

“কিছু শব্দ নদী জলে ব্যবহৃত হয়

ভেঙে যায় ঢেউ

অপটু সকালে

নাবিক তোমার মন

শুয়ে থাকে হেমন্তের আলে।”

এই ‘নদী’ প্রতীকটি জলের সামীপ্য থেকেই ধারণ করে তার অস্তিত্ব এবং গতি। আর সেখানেই মূল উৎস হল জীবন। সময়ের কাছে জীবনই নাবিক। নিসর্গ আলোর ছায়া সম্মোহনে কবি দেখেন ‘মৃদঙ্গ লহরী তোলে সময়ের অবিন্যস্ত সিঁড়ি’। এই সিঁড়ি বেয়ে উঠা যায় না। অসুখী সময়ের প্রলাপ বেড়ে ওঠে। তখন নিজেকে এক ব্যঙ্গের শিকার হতে হয়। তখন কার্নিশ থেকে উড়ে যায় প্রাজ্ঞ পেঁচারাও। সময়ের এপিটাফে কবি মৃত্যুর হাতছানি পান। নির্জন বনের কাছে ফিরে এসে রোমকূপে গাছেদের ভাষায় লিখতে থাকেন বসন্ত। এখানেও সেই নীরবতায় নিজেকে চালিত করা। ভয় বিষাদ আনন্দ যাপনের মধ্য দিয়েই পাখির মতো জীবনকে চালিত করেন। অন্ধকার আকাশে ঘরের জানালা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বসতিও গড়া হয় না। দুঃখের মোতি ছড়ানো ইছামতী নদীর তীরে কবি পরিত্যক্ত হন। বাতাসে ভেসে যায় চন্দন পিঁড়ির গন্ধ। অবচেতনের ভেতরও মাটি ও বৃষ্টির গন্ধ, চাষি বউয়ের ভেজা হাত, তৃষ্ণার্ত মেঘপালক, অতিমারী দিনের হা-অন্ন দীর্ঘশ্বাস ফিরে ফিরে আসে। বিক্ষিপ্ত চিত্রকল্পের ভেতর কখনও আত্মদ্রোহ, কখনও বিশ্বাসহীনতা, কখনো দৈবঅভিশাপের অভিক্ষেপ ফুটে ওঠে। ভালোবাসাতেও ‘আলোর কুয়াশা’ মিশে যায়। এক সংশয়পীড়িত উপলব্ধি সমগ্র কাব্য জুড়ে বিরাজ করে। তাই শেষ পর্যন্ত কবি বলে দেন:

“শরীরলোলুপ কিছু ঘুণপোকা

ঘোরাফেরা করে

কুরে কুরে খায় জীবনের ঘ্রাণ

মাথার ভিতরে জমে গাণিতিক জাল

হিসাব মিলে না কিছু”

কিছুর-ই হিসাব মেলেনি। জীবন তবু বয়ে গেছে ম্রিয়মাণ জলের স্রোতেই। তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে মার্টি রুবিনের কথা:”The waterfall winks at every passerby.” (– Marty Rubin)

অর্থাৎ জলপ্রপাত প্রতিটি পথচারীর দিকেই চোখ মেলে আছে।

৩.

বাংলা কবিতার বৈচিত্র্যময় গতি পাঠককে ক্লান্ত করে না, বরং নতুন নতুন ভাবনা, শব্দ, ব্যঞ্জনা, এবং নিজস্বতা কবিতায় প্রতিফলিত হতে দেখে কৌতূহল জন্মে। এরকমই একটি কবিতার বই উপহার দিয়েছেন নার্গিস পারভিন। তাঁর কাব্যের নাম ‘বনসাই বৃক্ষে ছায়া শরীর'(বইমেলা ২০২২)। বয়সে নবীন এই কবির কবিতায় শূন্য হয়ে যাওয়া আত্মস্থিত প্রজ্ঞার ভেতর এক আত্মসত্যের অন্বেষণ টের পেলাম। কবি একবার বলেছেন ‘শূন্যতা পেয়েছি শুধু!’ তারপর পরক্ষণেই বলেছেন ‘আমাকে এখন একটা সত্যকথন করতে হবে!’ দুটি কথার মধ্যেই আছে বিস্ময় চিহ্ন, যা কবির পরিক্রমণে এক রহস্যময় চলনের গতি নির্ধারণ করে দেয়। তবে এ কথা স্বীকার্য, কবি কবিতার কাছে কোথাও ছলনা রাখেননি। মস্তিষ্কও রাখেননি। রাখতে চেয়েছেন হৃদয়। তাই মুহূর্তকে অনন্তের দ্বারে পৌঁছে দিতেও চেয়েছেন। মহাকালের সমুদ্র তরঙ্গের অপেক্ষা করেছেন নিজেও মিশে যাবেন বলে।

কবি কাব্যের প্রথম অংশটির নাম দিয়েছেন ‘হেমলক নয় বিশল্যকরণী দিয়ো’ এবং দ্বিতীয় অংশটি ‘পাঁশুটে চন্দ্রকথা’। প্রথম অংশে কবি তাঁর আত্মস্থিত সেই স্থিতিপ্রজ্ঞাকেই জাগাতে চেয়েছেন। যে স্থিতিপ্রজ্ঞা আত্মঅন্বেষণে নিবিষ্ট হয়। পার্থিব জীবনের ক্লান্তি, একাকিত্ব, ভ্রম, তাড়নাকে দূরে সরিয়ে আত্মসমাহিত এক জগতের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। কেমন সেই জগৎ ? কবির কথাতেই তার পরিচয় পাই:

“এখন আমি চোখ বন্ধ রেখে নিজের ভিতরে চোখ রাখি।

এখন আমার বুকের ভিতর গাঢ় আঁধার,

তিরস্কার হয়ে ফুটে থাকে।

আমার উচ্চ চূড়ার পাশে

অলক্ষে শুয়ে গভীর গহ্বর!”

এই অন্ধকার, তিরস্কার, গহ্বর আত্মদ্রোহেরই বিক্ষিপ্ত বিন্যাস যা স্থিতিপ্রজ্ঞার বিপরীতধর্মী। কেন এই বৈপরীত্য?

আসলে এই বৈপরীত্যের ভেতর কবি যে প্রতারণা, যে মুখোশ, যে কৃত্রিমতা বা ছলনার দেখা পান তাকে কিছুতেই নিজের বিশ্বাসের কাছে দাঁড় করাতে পারেন না। কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

“আরশিতে টুকরো টুকরো অবিন্যস্ত তুমি।

একে একে হাতে তুলে পরখ করেছি

তোমার টুকরো অভিব্যক্তিগুলো।

কি দারুণ অভিনয়-দক্ষতা তোমার!

সেই তো চোখে পড়ে গেলো

ত্বরিত পলকের লুকোনো কটাক্ষ।

তুমি বোঝোনি ধরা পড়ে গেছো;

তুমি লুকোতেও পারোনি নিজেকে!

তোমার হাসির নিচে ক্রূর অভিসন্ধি

তোমার আত্মপ্রসাদী গোপন উল্লাস;

এইসব নগ্ন হয়েছে আয়নার কাছে

মুখোশ টুকরো হতেই।”

এই আয়নাই তো কবির কাছে সত্যকে এনে উপস্থিত করেছে। যা কবির কাঙ্ক্ষিত নয়, তাকেই দেখতে হয়েছে। আর তাই বুকের অন্ধকার নিয়ে, স্বপ্ন ভাঙা নিয়ে আত্মসমাহিত বুকের ভেতর হৃদয় খুঁজতে হয়েছে। ‘চেতনার একলা জগতে’ আত্মমগ্ন যাত্রায় বুক বাঁধতে হয়েছে। এখানেই কবির আত্মঅন্বেষণ পর্ব। রাইনার মারিয়া রিলকে বলেছিলেন,”The only journey is the journey within.” অর্থাৎ একমাত্র যাত্রা হল ভিতরের যাত্রা। এই যাত্রা চেতনার জগতেই ঘটে থাকে। কবির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি:

“শরীরের ভিতর থেকে আরেক শরীর।

লাল নীল হলুদ সবুজ বিন্দু-শরীর।

ভাসছে, মহাশূন্যে;

ঘূর্ণনটা চোখে পড়ত না কারও।”

আত্মঅন্বেষণের এই যাত্রায় কবি সেই স্থিতিপ্রজ্ঞাকেই অনুধাবন করতে চেয়েছেন, প্রকরান্তরে তা নিজেকেই জানা। অ্যারিস্টটল এই কারণেই বলেছিলেন,

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.” অর্থাৎ নিজেকে জানা সমস্ত জ্ঞানের শুরু। এই জানার পর্বই ‘হেমলক নয় বিশল্যকরণী দিয়ো’ অংশজুড়ে বিরাজ করছে। ‘জ্বরতপ্ত সময়’ ভেদ করে ‘সোনালি রোদ্দুর’ এবং ‘সবুজদ্বীপ’ হয়ে মহাশূন্যের ভেতর মহাশূন্য জীবনের স্থিতিপ্রজ্ঞাকে মানবিক অভিমুখ দিতে চেয়েছেন। সময়ের বুকে মাথা রেখে ইতিহাস হয়েও আবহমান যাপনের ক্রিয়ায় নিষিক্ত হতে চেয়েছেন। একদিকে ঐশ্বর্য, অন্যদিকে শূন্যতার নিরক্ষীয় বিবর্তন যে চক্রের সম্মোহনে কাব্যকথার পর্যটন—তাতে প্রেমজীবন, গৃহস্থালী,ফসলের মাঠ, আত্মজীবন বারবার উঁকি দিয়েছে। নিজেকে হারিয়ে আবার খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু পর্যটনেও নিবৃত্তি আসেনি। রহস্যময় জীবনের গতিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তেমনি এর অভিমুখও বোঝা যায় না। প্রেমের রূপ যেমন বারবার পাল্টেছে, তেমনি নানাভাবে ধরাও দিয়েছে। কবি শেষ পর্যন্ত এই প্রেমবোধের ভেতরেই নিঃশব্দ স্থিতিপ্রজ্ঞাকে চালিত করে বুঝেছেন:

“ভালবাসা চিরদিনই কুয়াশাময়

তাকে ছুঁয়েছেনে দেখতে যেয়ো না

বরং তার বুকের ওমে মুখ ডুবিয়ে কবিতা প’ড়ো কয়েকটা।

আমি তো বৃষ্টি হয়েছি অনেকবার।”

এই বৃষ্টি হওয়ার মোক্ষম অনুজ্ঞাটি আত্মপর্যটনেরই অঙ্গ, যেখানে আত্মচেতনাকে বিসর্জনের একপর্যায়ও। কিন্তু সত্যিই কি বিসর্জন দেওয়া যায়? বিসর্জন কথাটির অর্থই হল—বিশেষ রূপে সৃজন। কবি নিজেকেই রূপান্তরিত করেছেন তাঁর চেতনা প্রবাহের বিস্তার ঘটিয়ে। কবি জানেন, ভেতরের পৃথিবী নিঃশব্দেই ইতিহাস লিখে চলে। ইতিহাস কখনো বোঝা যায়, কখনো আড়ালেই থেকে যায়। ব্যক্তি তখন ‘শব্দের আড়ে ডুবে যায় নিঃশব্দে।’ বাস্তব আয়োজনে সময় যখন ক্লান্তিকর, ধ্বংসাত্মক এক রাষ্ট্র, তখন বীক্ষণের দিব্যদৃষ্টি আরও সমন্বয়ী চেতনায় আমাদের পৌঁছে দিয়েছে।একাকিত্বের নির্বাসন ভেদ করেই কবি জীবনের দাবি জানিয়েছেন:

“পানপাত্রে হেমলক নয়, বিশল্যকরণী দিয়ো’ বলে। যদিও তা বাহুল্য মনে হয়েছে, তবু লিখেছেন:

“জানি, পৃথিবীর হয়েছে অদ্ভুত জ্বর এক,

জানি, আকাশে দুর্যোগ মেঘেদের আনাগোনা,

জানি, পাড়ায় পাড়ায় বাতাসে বিষাক্ত চেতনা,

শেষতক প্রত্যাশায়,ভালবাসা কখন এক থেকে একশ হয়!”

‘পাঁশুটে চন্দ্রকথা’য় যদিও সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আবারও সীমাহীন অন্ধকার। কারুণ্যের তীব্র স্বর, বিবর্ণচন্দ্রের ক্ষত—চোখের সামনে কোনো সুদৃশ্য নেই। এই ভয়ঙ্কর বিপন্নতা বয়ে আমরা সময়ের অভিশাপেই নিজেদের ধ্বংস সাজাচ্ছি। তখনই কবি এই কাব্যের পথ নির্মাণ করেছেন :

“তবু এই বিবর্ণ পৃথিবীকে রং দিয়ে যাই ভালবেসে।”

কেননা কবির অঙ্গীকার:

“আমি আবার ফিরে যাব মাটির বুকে,

যে মাটিতে আজও সোঁদা গন্ধ পাই,

যে মাটির নিচে কুলুকুলু জল বয়ে যায়।”

কিন্তু সবকিছুর মূলেই আছে প্রেম। প্রেমই কবির রূপান্তর ঘটাতে পারে:

“শরীর জুড়ে সবুজ উঠে আসে ভালবাসা পেলে।”

তখন বেঁচে থাকার রোমান্টিক আবহাওয়াও তৈরি হয়:

“আকাশের নীল চাঁদে যে জ্যোৎস্না খেলা করে,

সেই নীলে মুখ ডুবিয়ে গাঙুরের বুকে প্রেমিকা হয় নারী!

দ্রবীভূত হৃদয়ে পুরুষ আমার চোখে মায়া খোঁজে!”

সম্মোহনের এই বার্তা থেকেই আত্মস্থিত প্রজ্ঞার পরিচয় কবি দিতে চেয়েছেন। সেখানে কখনো কখনো মূল্যবোধ পাল্টে যাওয়া জীবনেরও প্রশ্রয় আছে। আছে সমলিঙ্গের যাপন ক্রিয়ারও পরিচয়। লিভিং শব্দটা সেখানে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। আবার নারীজীবনের প্রত্যাখ্যাত রূপও ধরা পড়েছে। প্রেম পাল্টে গেছে শরীরী মাংসের দামে। সভ্যতার চূড়ান্ত আলোকময় দীপ্তিতে কখনো আদিমতার নগ্নতাও দেখা গিয়েছে। লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্য আজ আর কোনো বেহুলাও জেগে নেই। সে ধর্ষিতা ও মৃতা। যে অবক্ষয়ের প্রাচুর্যে আমাদের সভ্যতা, তার অন্তরালে কবির ব্যক্তি জীবনের শূন্যতাও মিশে গেছে। মুহূর্ত যেমন অনন্তে, তেমনি অনন্তও ক্ষণিকতায় ধূসরিত হয়েছে। আর তখনই পাঁশুটে চাঁদ তার আভিজাত্য হারিয়েছে। টানা গদ্যে লেখা বিবৃতির অন্তরালে কবির হৃদয় মথিত

‘সজাগ অনুভব’ মানবীয় চেতনার দরজায় বারবার কড়া নেড়েছে।

৪.

ফরাসি দার্শনিক ও লেখক জাঁ-পল সার্ত্র বলেছেন:

“For a consciousness to be capable of imagining…it needs to be free.”

(Jean-Paul Sartre,The Imaginary: A Phenomenological Psychology of the Imagination)

অর্থাৎ একটি চেতনা কল্পনা করতে সক্ষম হওয়ার জন্য…এটি মুক্ত হতে হবে। এই মুক্ত হওয়ার মধ্যেই কাব্য রচনার বীজ লুকিয়ে থাকে। বাস্তবকে অধিবাস্তবের আলোয় বিচার করার ক্ষমতা একমাত্র কবিরই থাকে। নুসরাত নাজনিনের ‘ছন্দভাঙা গান'(বইমেলা ২০২৩) কাব্যখানিতে এই মুক্তির সোপানটিই উপলব্ধ হলো।

নুসরাত নাজনীন খুব বেশিদিন ধরে কাব্য-কবিতায় বিচরণ করেননি। মূলত এটিই তাঁর দ্বিতীয় কাব্য। উদ্ভিদ বিদ্যা নিয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেও কাব্যজগতে মানবরসায়নের খোঁজ করেছেন আর একান্ত নিজস্ব উপলব্ধির জগৎকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। চিরাচরিত ছন্দপ্রকরণের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ না করেও নিজের মতো করে নিজস্ব ভাষায় লিখতে চেয়েছেন কবিতা। স্বাভাবিকভাবেই ছন্দের পর্বভেঙে ক্ষুদ্রপর্ব বা উপপর্বে সঞ্চারিত করেছেন তাঁর কাল্পনিক মুহূর্তগুলিকে। তাই কখনো একটি শব্দে দুমাত্রার পর্ব, কখনো দুটি শব্দে চার মাত্রার পর্ব, কখনো তিনটি শব্দে ছয় মাত্রার পর্ব নির্মিতি পেয়েছে। পর্বের এই সঞ্চরণ যেমন গতিময়তাকে অনুধাবন করেছে, তেমনি বিষয়কে উল্লঙ্ঘন করে মুক্তির প্রান্তর খুঁজেছে। যেমন:

“হায়!

তবু,

প্রভু মোর

ভক্তি-ভয়ে ত্রস্ত!

দেবালয়ের ক্রন্দনে

চেয়ে রই

তোমা-পানে

সুদূর ওই বাতায়নে…”

আরেকটি কবিতায় লিখেছেন:

“তবু

জাগো,

দ্যাখো

আঁধারের বিলাস ধুয়ে যায়

বোধনের ধ্বনিতে,

আর নিঃশব্দে

খুলে যায়

অন্তহীন আরেক পথ…”

ক্রিয়া আর অব্যয়, অনুজ্ঞা আর নির্দেশক বাক্য নিয়েই শব্দের রেখা টেনে গেছেন কবি। আর তাতেই অন্তহীন পথের দৃশ্য তৈরি হয়ে গেছে। সুদূর বাতায়নে আত্মোৎসর্গের অবিন্যস্ত আলাপী অনুক্ষণই কবির শূন্য হৃদয়কে পূর্ণতার পরশ এনে দিয়েছে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে এক সূর্যকণিকার মুহূর্তগুলি সুরের লহরির উচ্ছ্বাসে ভেজা মন নিয়ে লাজুকলতার মতো কম্পন তুলতে চেয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পংক্তিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো মন আর আবেগ, হৃদয় আর অনুভূতিকে ভাসিয়ে দিয়েছে। কাব্যনির্মিতির গাম্ভীর্য বা গরিমা কোনোটিই কবি অনুসরণ করেননি। শুধু নির্ভার শব্দের ধ্বনিসঞ্চারে তাঁর অর্ঘ্যকুসুম নিবেদন করেছেন। কোথাও গোপন আলোকসত্তায় রুপোলি আগুন লুকিয়ে রেখেছেন, কিন্তু তাকেও মুক্তি দিতে চান মুক্তির গানে গানে। তাই তাঁর নিজ সত্তার দ্বৈত রূপকে জাগাতে চেয়ে লিখেছেন:

“মুক্ত গগনে

জাগাও চিত্ত

মুগ্ধ নয়নে

বিহঙ্গ অনিরুদ্ধ।”

এই সত্তাকেই ‘বাঁশিওয়ালা’ বলে গহন সুরে বিকশিত হতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ যেমন সূর্য আর সুরের প্রবল ঝঙ্কারে জেগে উঠেছিল, ঠিক তেমনি এই কবির মধ্যেও ‘হিয়ার অনল জ্বলে’ উঠেছে বিশ্ববীণার রাগিনী হয়ে। অনুভূতিগুলি রহস্যময় হয়ে লুকোচুরি খেলেছে। কখনো মুখরতায়, কখনো নীরবতায় প্রশ্রয় পেয়েছে। আত্মখননের মানবজমিনে সোনা ফলাতে চেয়েছেন। সৃষ্টির মাধুর্য শব্দের ঠোঁটে আবেগ দীপ্ত শক্তি সঞ্চয় করেছে। তাই কবি ‘অদৃশ্য যাত্রী’ হয়ে উপলব্ধি করেছেন:

“হিয়া কাঁপে, বারংবার হিয়া কাঁপে—

শূন্যতার ভাঙন দেখেছি যে বাঁকে বাঁকে।”

শূন্যতার ভাঙন আবেগচারণায় অন্তর্কথনের রূপ পেয়েছে।

রোমান্টিক এই কল্পনাছায়ার ভেতর আত্মস্ফুরণের ঘোর কেটে কবি বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন অনন্তলোকের দিকে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের আবহাওয়াটিও এক মগ্নতা এনে দিয়েছে। তাই রাবীন্দ্রিক শব্দের প্রচ্ছন্নতায় কবির আত্মিক প্রবাহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। রাবীন্দ্রিক কাব্যে ব্যবহৃত তৎসম শব্দের স্বরভক্তি বিন্যাসকেও গ্রহণ করেছেন। কখনো হরষে-পরশে-রতন-যতন যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি নিত্য-নব-নব, বিহঙ্গ, মম, মোর, উদ্বেলিয়া, সহিবার, তোমা, সন্ধ্যারতি, কেমনে, দেবালয়, উচ্ছ্বাসি, দোঁহে প্রভৃতি শব্দগুলিও ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রতিককালের কবিতার ক্ষেত্রে এই শব্দগুলি আর কোনো কবিই ব্যবহার করেন না। তাই অনেকের কাছেই মনে হবে কবি রবীন্দ্র যুগকেই তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র করে নিয়েছেন।

৫.

সম্প্রতি ৫১ টি কবিতা নিয়ে রুমা তপাদারের ‘বালিকাপুরাণ'(প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩) প্রকাশিত হয়েছে। পৌরাণিক কাব্য ও মহাকাব্যের বিভিন্ন নারী চরিত্রগুলি নিয়ে এক একটি কবিতা লিখেছেন। নারী জীবনের অন্তরায়, শূন্যতা, না বলা, যন্ত্রণা এবং সহিষ্ণুতা নিয়েই অন্তর্জীবনের মনন সন্ধান করেছেন কবি। সেদিক দিয়ে নারী জীবনের মর্মালোকিত ভাব সমীক্ষণের এক গভীর পাঠ কবিতাগুলিতে উঠে এসেছে। পুরুষ প্রধান সমাজে চিরকালই নারীকে বন্দিনী অবস্থায় থাকতে হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তও নারী জীবনের এই স্বাধিকারকে অর্জনের কথা ভেবেই ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্য লিখেছিলেন। ‘বালিকাপুরাণে’ও নারী জীবনের অন্তরাত্মার সেই বিচ্যুতি ও কান্না শুনেছেন এই সময়ের কবি রুমা তপাদার।

কাব্যের প্রথম কবিতা ‘উপেক্ষাবালিকা’তে কবি লিখেছেন:

“কতদিন পরে কতকাল আরও

সামান্য ছায়ার কাছে এসে বাতাস বলেছে

যেয়ো না ওদিকে অন্তরালে যাও

তফাত তফাত! যা দেখার নয় তাকে শোনা পাপ

যা শোনার নয় তাকে সাদরে ধারণ করো

ধারণ করার নয় যা কিছু বাউলসুরে ছেড়ে দাও আকাশে আকাশে

উপেক্ষাবালিকা তুমি, শূন্যতা গ্রহণ করো

চোখে জল এলে ফেলো না মাটিতে”

তখনই বোঝা যাচ্ছে এই মানবসমাজে নারী স্বাধীনতা আজও আসেনি। অন্তঃপুরীকার মতোই চিরদিন নারী অন্তঃপুরেই থেকে গেছে। হাতে রুলি পায়ে মল নিয়েই মাথার ঘোমটা টেনে আজও সে আড়ালে নিজেকে গোপন করে রেখেছে। চোখের জল ফেলাও নিষেধ। তাই নারীজন্ম শুধু দহন ভোগ করেই নির্জীব প্রাণীর মতো নিঃশেষ হয়ে যায়।

পৌরাণিক বালিকারা একে একে সকলেই উঠে এসেছেন, কিন্তু কবি প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টির প্রজ্ঞার মহাউৎস নারী সত্তার ব্যাপ্তি ও প্রাচুর্যকে। তাই নারী ও ঈশ্বরের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে তার ঘোষণায়:

“মহাশূন্য আমার উপর ভাসমান হয়ে উঠুক

আমার আত্মার বীর্যে আমি গর্ভবতী হয়ে উঠব

শূন্যতা আমাকে প্রাপ্তি লাভ করে

ক্রমশ সুস্পষ্ট করবে তার স্বর

অর্ধ নয়, আমিই সম্পূর্ণ নারী ও ঈশ্বর।”

সুতরাং সৃষ্টির কাছেই নারীর এই প্রাচুর্য কখনও অস্বীকার করা যায় না। নারী ছাড়া স্বয়ং ঈশ্বরও অসম্পূর্ণ। সৃষ্টিও অসম্পূর্ণ অথবা অসম্ভব।এ কথা ভেবেই আমেরিকান কমেডিয়ান, অভিনেত্রী, লেখক, প্রযোজক এবং পরিচালক অ্যামি পোহলার(১৯৭১) বলেছিলেন:

“If you can dance and be free and be embarrassed, you can rule the world.”

অর্থাৎ তুমি যদি নাচতে পার এবং মুক্ত হতে পার এবং বিব্রত হতে পার তবে তুমি বিশ্বকে শাসনও করতে পার। নারীর মধ্যে এই সম্পূর্ণতাকেই খুঁজে পেয়েছেন এই কাব্যের কবিও। ‘দুর্গা’ কবিতায় সেই মন্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন:

‘রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি’

কবি নজরুল লিখেছিলেন:

“কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি

শক্তি দিয়েছে,সাহস দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।”

সুতরাং দুর্গতিনাশিনী দুর্গার রূপের মধ্যে দিয়েই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠা, এই মানব সভ্যতার নির্মাণ সম্ভব হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের দশমহাবিদ্যার কালী,তারা,ষোড়শী, ভৈরবী,ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী, কমলে কামিনী, রূপ ধারণ করে মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এক একটি রূপের মধ্যেই আমাদের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা,সাধনা ও সিদ্ধির পর্যায় বিরাজ করেছে। তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকারাও এই কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে। আটপ্রকার নায়িকাদের মধ্যে সাধনা ও সিদ্ধির একাগ্রতা,সমর্পণ,অভিমানিনী প্রভৃতি রূপগুলি তুলে ধরেছেন। অভিসারিকায় অষ্টবিধ অভিসার; বাসকসজ্জায় মোহিনী-রোদিতা; উৎকণ্ঠিতায় অন্তহীন অপেক্ষা অন্তরীক্ষে ফিরে আসার; বিপ্রলব্ধায় নিঃসীম বোধের কাছে নিজেরই হাত-পা ছোড়া; খণ্ডিতায় কম্পিতা সন্তপ্তা রূপে সন্তান জড়িয়ে বিধ্বস্ত হৃদয় মাতৃ রূপ; কলহান্তরিতায় কান্না আর হাহাকারের গাঢ় দীর্ঘশ্বাস; প্রোষিতভর্তৃকায় বিরহযাপন-দিন উদযাপনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা; স্বাধীনভর্তৃতায় অভিমানিনীর রূপটিই খুঁজে পাই। তারপরে এসেছে ব্রজগোপী, বড়াই, কুঞ্জভঙ্গ, বিষ্ণুপ্রিয়া, দেবযানী, শিখণ্ডী, উত্তরা, তিলোত্তমা, চন্দ্রাণী, গোপা, ময়না,হিড়িম্বা, দ্রৌপদী, আত্রেয়ী, তারা, ধামিনী, শকুন্তলা, কৌশল্যা, সীতা, শূর্পনখা, উর্মিলা, অহল্যা, মন্দোদরী, উর্বশী, কুন্তী, দেবকী, গঙ্গা, তুলসী, উলুপী, যক্ষপ্রিয়া, শান্তা, মেনকা, মনসা প্রমুখ বহু নারী। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ থেকেই সাম্প্রতিক কালের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাঁরা নারীজন্মের মধ্যেই প্রবেশ করেছে। তাই আজকের নারীর মধ্যেও তাদের সেই কন্ঠস্বর শোনা যায়। মাতৃত্বরূপ, জায়ারূপ, প্রেয়সী-প্রেমিকা রূপের মধ্যেই তাঁদের অবস্থিতি লক্ষ করেছেন। মনসাকেও পূজা পাওয়ার জন্য আকুতি নিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছে চাঁদসদাগরের কাছে। নারীর সমস্ত রূপের মধ্যেই তাই ‘আর্তনাদ’ শোনা গেছে। কাব্যের শেষ পংক্তিটিতে তাই কবি লিখেছেন:

“চিৎকার না করে ডুবে ডুবে নিস্তব্ধ চোখের জল ফেলাই সবচেয়ে বড় আর্তনাদ…”

মরমি এক বেগের সমীক্ষণে জীবনের উল্লাস ও প্রজ্ঞার জাগরণ টের পেলেও নিস্তব্ধ গলনের তীব্রতাকেই আর্তনাদের সীমানায় টেনে আনা হয়েছে। নারী হৃদয়ের চিরসত্য অন্তঃপুরকে মনন পর্যবেক্ষণের শব্দবোধে গেঁথেছেন প্রতিটি নির্মেদ উচ্চারণের সুচারু কবিতায়।

৬.

কবি তসলিমা হাসানের ‘কেউ কেউ কেবল কাঙাল হয়'(প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২) আত্মোপলব্ধির কাব্য বলা যায়। বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করলেও কবি চাকরিসূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করেছেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি ইকবাল হাসানের স্ত্রী বলেও কাব্য চর্চার বৃত্তের ভিতরেই রয়ে গেছেন।শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজের একাকিত্ব যাপনকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। বিশেষ করে মিশ্রবৃত্তেই তিনি কাব্য রচনা করতে ভালোবাসেন। ভাবনার মধ্যে নীতি-নৈতিকতা আদর্শ-ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য তুলে ধরেন। সামাজিক জীবনের শৃংখলাবদ্ধতাকেই তিনি অবলম্বন করতে চান। এযুগের তরুণ-তরুণীর প্রেমের নামে অশ্লীলতা ও যৌনতাকে তাই তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেন কবিতায়:

“আচ্ছা এই খোলা পার্কেই প্রেমিকার চোখের দিকে চোখ রাখলে

কি ভালোবাসা হয় না?

ভালোবাসা মানে কি মাঝে মাঝে বেড ডেটিং, আধুনিক রাধা-কৃষ্ণ ওই জলকেলি!

বিয়ের আগে না করলে কি ভালোবাসা হয় না? ভালোবাসা মানে কি প্রেমিকার সাথে সারারাত ফোনে অশ্লীল কথা বলা?

আর প্রেমিকের কাছ থেকে অজস্র লিপ কিস, ডিপ কিস গ্রহণ করা?”

প্রেমের এই ট্রেন্ডকে তিনি যেমন ঘৃণা করেন, তেমনি গভীর সংকটময় এই সময়কে দেখেও আতঙ্কিত হন। ছদ্মবেশী মানুষেরা কবির কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। তাই এই সময় কি উপলব্ধি করেই লিখেছেন ‘মানব মুখোশ’:

“পৃথিবী গভীর সংকটময়

এখন সময়,

মেঘেদেরও মন ভাঙা

কাউকে চিনি না,

মনে হয় অচেনা।

নেই কারও দোষ;

সকলে পরে আছে মুখোশ!”

স্বার্থপর পৃথিবীতে মানুষ আর মানুষের পাশে নেই। মৃত্যুর দৃশ্য কবিকে ব্যথিত করেছে। প্রিয় শহর, প্রিয় মানুষ, প্রিয় দেশ, প্রিয় নদী আর আকাশ-নিসর্গলোকে মনে-মনে পাড়ি জমিয়েছেন। আশ্রিতা হয়েছেন। স্মরণ করেছেন। কবিতায় সেসব উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়েছে। নিজের দুঃখ-বেদনাকে প্রকৃতির সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। কষ্ট থেকে কখনো পলায়ন করতে চাননি। তাই নিজস্ব ভঙ্গিতেই উচ্চারণ করেছেন: চাঁদকে, জ্যোৎস্নাকে, মেঘকে, বৃষ্টিকে, সমুদ্রকে, পাহাড়কে, ফুলকে, পাখিকে ভালোবেসে রোমান্টিক হবার ইচ্ছা তাঁর নেই। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন:

“আমি কেবল রোদ্দুরকে ভালোবেসেছি

হাত বাড়ালেই জ্বলে যাব জেনেও ভালোবেসেছি

ওই তেজে ছাই হবো জেনেও ভালোবেসেছি

আমি দূরত্বকে ভালোবেসেছি

আমি অস্পৃশ্যতাকে ভালোবেসেছি

আমি শুধু যন্ত্রণাকে ভালোবেসেছি”

আমি আমার দীর্ঘশ্বাসকে ভালোবেসেছি আমি প্রতিদিনের মৃত্যুকে ভালোবেসেছি।” কাব্যের সমস্ত কবিতাতেই সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার জাগরণ টের পাই। কবি ব্যতিক্রমী হতে চাননি, কিন্তু মানবিক হতে চেয়েছেন। দার্শনিক হতে চাননি, কিন্তু কল্যাণী হতে চেয়েছেন। অমৃত পান করতে চাননি, কিন্তু নীলকণ্ঠী হতে চেয়েছেন। তাই কবির জন্য আমাদেরও সমীহ জেগে উঠে।

৭.

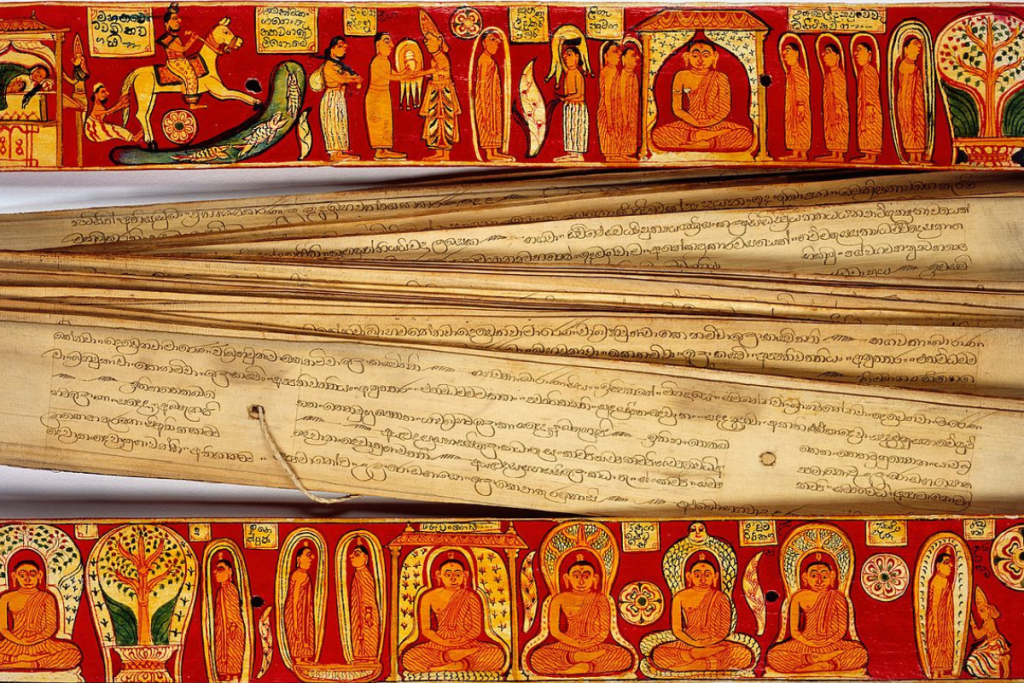

অমৃতা খেটোর দুটি কাব্যগ্রন্থ ‘পুষ্পবৃষ্টির প্রার্থনা’ (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯) এবং ‘থেরীগাথার অনন্যরা'(প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২২) দুটি কাব্যের মধ্যেই বৌদ্ধজাতকের গৌরবগাথার নানা মিথগুলি তুলে ধরেছেন। সেখানে নারী-জীবনের মাহাত্ম্যের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের মাহাত্ম্যও একাকার হয়ে গেছে। বৌদ্ধ দর্শনের সূত্রগুলি এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের ক্রিয়াকর্মের আলোকে প্রাচীন ভারত কতখানি উদ্ভাসিত হয়েছিল কবি তার চমৎকার উপস্থাপন করেছেন। সমাজে সেই সময় নারীর জীবনের অন্তরায়গুলির সঙ্গে যে সংঘাত অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল কবিতায় তা রূপায়িত করেছেন।

‘পুষ্পবৃষ্টির প্রার্থনা’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘শালবতী’-তে লিখেছেন: বিলাসে ভোগে মত্ত রাজপ্রাসাদ। নূপুর নিক্কণের ঝংকারে এবং সংগীতের মূর্ছনায় প্রতিরাত মুখরিত হয়। রূপোপজীবিনী শালবতী সুন্দরী গণিকা বলে রাজা-মন্ত্রী-শ্রেষ্ঠী-রাজপুত্রদের ভোগের বস্তু। তারই গর্ভে অবৈধ সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার স্থান কোথায়? কন্যা হলে চৌষট্টি কামকলায় পারদর্শী হয়। পুত্র হলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়। কিন্তু এই পরিত্যক্ত পুত্রই মহাপুরুষ হয়ে উঠতে পারেন। তাই কবি লিখলেন:

“চক্রাকারে ঘোরে সময়ের ঘড়ি,

পরিত্যক্ত পুত্রটিকে মানুষ করলেন অভয় রাজকুমার,

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুত্রটি শিখলেন চিকিৎসা বিদ্যা

জম্বুদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক—

ভগবান বুদ্ধের প্রিয় চিকিৎসক—

জীবক কোমার ভচ্চ।”

আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে এই জীবকের পরিচয় পাই।জীবক কুমার ভচ্চ খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ সনে মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজগৃহের বর্তমান নাম রাজগির। জীবক কুমার ভচ্চ মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি রাজা বিম্বিসার, কৌশাম্বীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোৎ, মগধের নাগরিকবৃন্দ এবং বুদ্ধ ও অন্যান্য ভিক্ষুদের চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সময় তিনি ধীরে ধীরে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের প্রতিও অনুরক্ত হয়ে বুদ্ধের উপাসক হন। পালি শাস্ত্র বা ত্রিপিটকে তাঁর নাম ও চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতির কথা উল্লেখ আছে। রাজগৃহ নগরীতে তাঁর আম্রবন তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘকে দান করেছিলেন যা পালি শাস্ত্রে ‘জীবক অম্ববন’ নামে উল্লিখিত হয়েছে। রাজগৃহের আম্রবন, যা জেতবন নামে পরিচিত হয়েছিল, সেখানেই ছিল জীবকের নিবাস। জীবকের মাতা ছিলেন শালবতী বা সলাবতী নাম্নী গণিকা যিনি জন্মের পরই তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে আসেন। মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র অভয়কুমার তাকে কুড়িয়ে পান এবং নিজের প্রাসাদে নিয়ে লালন পালন করেন। তিনিই নামকরণ করেন- ‘জীবক কুমার ভচ্চ’। এই নামের তাৎপর্য হল: মৃত্যুর মুখ থেকে জীবন ফিরে পেয়েছে বলে ‘জীবক’, আর রাজকুমার কর্তৃক প্রতিপালিত বলে ‘কুমার ভচ্চ’।

গণিকার পুত্র যেমন এই জীবক, তেমনি গণিকার কন্যাও বোধিদীপ্ত সন্ন্যাসিনী। কবিতার শেষটিতে তাই লিখলেন:

“গণিকার কন্যাটিও গণিকা, অত্যন্ত রূপসী—

জ্ঞানচক্ষু ফুটলে সে ত্যাগ করলো গণিকাবৃত্তি,

মহাকারুণিকের শ্রীচরণে আশ্রয় পেল—

সেও অর্হৎ…

আর শালবতী….?”

শালবতীর পরিচয় হারিয়ে গেছে আমাদের সমাজে। ইতিহাসও তাঁর মূল্যায়ন করেনি। তাই কবির জিজ্ঞাসা আজও জিজ্ঞাসা হয়ে আছে আমাদের কাছে। অর্হৎ বা অর্হন্ত শব্দ দুটি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় খুব পবিত্র শব্দ। কেননা এর দ্বারা বৌদ্ধধর্মমতে এমন কেউকে বোঝায়, যিনি অস্তিত্বের সত্যিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছেন এবং নির্বাণ লাভ করেছেন। মহাযান ঐতিহ্য অনুসারে অর্হৎ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যারা বোধি অর্জনের পথে অগ্রসর হয়েছেন। গণিকার সন্তান-সন্ততি হলেও তাঁরা অর্হৎ অর্জন করেছেন।

‘স্রোতাপন্না’ কবিতাতেও বুদ্ধের কাছে সমর্পিত ভদ্রা কাতিয়ানী সংসারের অনিত্যতা বুঝতে পেরে তাঁর ধন-সম্পদকেও অবহেলা করতে শিখিয়েছে। চোর চুরি করতে এসে তার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষু হয়েছে। কবিতায় লিখেছেন:

“চোরও ধর্মের কথা শোনে

উথাল পাথাল হয়ে গেল পাপের দুনিয়া…

চোরেরা কাঁদতে লাগল—প্রার্থনা করলো—

তারা ভিক্ষু হতে চায়

সাধনার চৌকােঠ পেরিয়ে

হয়ে গেল অর্হৎ…”

নারী-জীবনের তমসার অবসান ঘটেছে কীভাবে, কীভাবে আলোক সত্তার জাগরণ টের পেয়েছেন, সেই মাহাত্ম্য, সেই আত্মস্ফুরণের বিন্যাস বৌদ্ধ দর্শনের মহিমা থেকে বাস্তব জীবনের পারম্পর্যে তার সঞ্চার কতখানি অনপনেয় তাই উপলব্ধি করেছেন কবিতাগুলিতে। অতীত ঐতিহ্যকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করেই কবি বোধের নির্মাণ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই নারী-জীবনের চ্যুতি ও বিচ্যুতি, ক্ষরণ ও নির্মাণ, প্রকাশ ও অপ্রকাশ নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তাই ঐতিহাসিক সম্মোহনের প্রাচুর্যে অবগাহন করে নিজের দিকে তাকিয়েছেন:

“গোপনে লালন করছে—

কবিতা লেখার বাসনাটিকে,

সাঁজবেলায় তার চোখের জল

দেখতে পেল না কোনও পরিজন—

শুধু সাক্ষী থাকলো

কামিনী ঝোপের সমব্যথী জোনাকিরা…”

কবিতা তো সেই ব্যথা, সেই শূন্যতা, সেই না বলা বিদ্রোহ আর আত্মচেতনার সূক্ষ্ম শিল্পশৈলী যাকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। সভ্যতার সংকট যত ঘনীভূত হয়ে এসেছে, নারী-জীবনের অধিকার যত ক্ষুণ্ন হয়েছে, নারী যত একাকী নির্বাসিত হয়েছে, সামাজিক অনুশাসনের বজ্রআঁটুনি যত তীব্র হয়েছে— নারী তখনই খোলস ছেড়ে তার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। বাঁচার কৌশল, আত্মরক্ষার লড়াইকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই কাব্যেই ‘পরিক্রমা’ কবিতায় তাই লিখেছেন:

“বালিকা বালিকা নয়—

কিশোরী কিশোরী নয়—

আজকের কিশোরীরা অতি দ্রুত সেরে নেয়

জীবনের অদ্ভুতুড়ে পাঠ-পরিক্রমা…”

এই ‘অদ্ভুতুড়ে’ কথাটির ব্যবহার নারী-জীবনের প্রতিনিয়ত সংকটের সম্মুখীন হওয়াকেই বোঝায়। পুরুষের শোষণ ও অত্যাচার, নারীকে ভোগচরিতার্থের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি নানা কারণেই নিত্যনতুন মোকাবিলা করার কৌশল পাল্টাতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কবিতাগুলি সেই নারী-জীবনেরই ভাষা। পাতালপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যার জাগরণ যা কলমের ছোঁয়ায় আপনা থেকেই জেগে উঠেছে। পৌরুষের পাটিগণিত কবি বুঝে নিতে চান। চোখের রঞ্জন রশ্মিতে মেপে নিতে চান পুরুষের রোমশ বক্ষ কতটা উদ্বেলিত। কবি বিশ্বাস করেন এখনো হৃদয় আছে, ভালোবাসার উষ্ণতা আছে, প্রেম আছে, এবং সম্পর্কের প্রগাঢ় মহিমাও আছে।

‘থেরীগাথার অনন্যরা’ কাব্যটিতেও এই ধারার ব্যতিক্রম হয়নি। ‘থেরীগাথা’ একটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। পালি ভাষায় ‘থেরী’ শব্দের অর্থ ‘প্রবীণা ভিক্ষুণী’। ‘গাথা’ শব্দের অর্থ ‘পদ্য’। সে দিক থেকে থেরীগাথা বলতে প্রবীণা ভিক্ষুণীদের রচিত পদ্য বোঝায়। প্রাচীনকালে দশটি বাস্সা বা বর্ষাকাল অতিক্রমকারিনী বোধিপ্রাপ্তা প্রাচীনা ভিক্ষুণীদের রচিত ক্ষুদ্র কবিতা সংকলন। প্রায় ৩০০ বছরের সময়কালের মধ্যে এগুলি রচনা। এরমধ্যে আবার কয়েকটি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের লেখাও। থানিস্সারো ভিক্ষুর মতে, থেরীগাথা হল থেরবাদ, বৌদ্ধধর্মে নারীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদানকারী গ্রন্থ। পালি ত্রিপিটকে থেরীগাথা সুত্তপিটকের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংকলন খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে ১৬টি অধ্যায়ে ৭৩ জন থেরীর কবিতা আছে। এই থেরীদেরই কবি ‘অনন্যা’ বলেছেন। এঁদের ত্যাগের মহিমা এবং জীবনের ব্রত, বুদ্ধের প্রতি আনুগত্য ও আশ্রয়, বৌদ্ধদর্শনের প্রকাশই এই কবিতাগুলির মূল বৈশিষ্ট্য। কাব্যের শুরুতেই কবি উল্লেখ করেছেন:

“হাহাকারের স্রোতে স্রোত মিলিয়েছে

থেরীগাথার রাজকন্যারা—

দেবী যশোধরা, পটাচারা, রানি ক্ষেমা, ভদ্দা…”

এঁরা জীবনের বিচিত্র কথামঞ্জরীতে সত্য স্বতন্ত্রকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সেই তপশ্চর জীবনের প্রজ্ঞাপারমিতাকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করেছেন কবি। তাই বলেছেন:

“সহৃদয় ব্রহ্মকমল যখন ফুটে উঠল

বিনয়পিটকে এরা একে একে চলে গেল—

থেকে গেছে ধ্যান… আর আমি…”

এই ‘আমি’ সমগ্র নারীসত্তার প্রতীক। আজও সেই ধ্যান বহন করে চলেছে নারী-জীবনের প্রবাহ। ভক্তিমার্গের চৌকাঠ পেরিয়ে আর্যসত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করছে। শ্রমণ-এর সেরা সম্পদ লাভের জন্য কঠোরভাবে দমন করছে চিত্তচাঞ্চল্য….। গৌতমবুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত, আগমন বার্তা, প্রাকৃতিক সংকেত, মহিমাপ্রতিষ্ঠা কিংবদন্তির পুনঃ পুনঃ প্রকাশ কবিতাগুলিকে একই ধারার সঙ্গে যুক্ত করেছে। থেরীদের জীবনচর্যা, ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠা ও কর্মপন্থায় মহাপ্রজ্ঞাবতী হয়ে ওঠা, সুখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বোধিসত্ত্ব লাভের কৃচ্ছ্রসাধনায় ব্রতী হওয়ার বিবরণ কবিতাগুলির বিষয় হয়ে উঠেছে। যেমন ‘ভদ্দকচ্চানা থেরী’ কবিতায় লিখেছেন:

“পঁয়তাল্লিশ যোজন পথ অতিক্রম করলেন,

পায়ে ফুটল শত-সহস্র কাঁটা, তৃষ্ণায় অধীর

সঙ্গে সহস্ত্র শাক্যরাজকন্যা…

আর কতদূর বৈশালী?

কতদূর শ্রাবস্তী,

রাহুলমাতা যশোধরা অস্পষ্ট।।

উপসম্পদা গ্রহণ… বিদর্শন ভাবনা…

তিনি মহাভিজ্ঞাপ্রাপ্তা ভদ্দকচ্চানা থেরী…”

থেরীদের এই ব্রত নারীজীবনে আজও বর্তমান। থেরী হওয়া যেমন পরম সাধনার বিষয়, তেমনি নির্বাণ লাভের মধ্যে দিয়েই জীবনের পরম প্রাপ্তি লাভও। তাই সে ‘অলৌকিনী’ নারী। আম্রপালী থেকে কুন্তলকেশা, উৎপলবর্ণা, অনন্তমৈত্রী সকলেই স্রোতাপন্না ভিক্ষুণী। তাঁরা মৈত্রবিহারিণী ঋদ্ধিমন্তী চীবরধারিণী। সকলেই দুঃখ মুক্তি আর নির্বাণের পথিক। দুঃখ জয় করে, জরা ও ব্যাধি জয় করে শাশ্বত সুখের পরম শান্তিকেই লাভ করেছেন। ‘নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম’। তথাগতের কল্যাণ ও শান্তির বার্তা নিয়ে এই কবিতা আমাদের জীবনের সাধনাকে আশ্চর্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। দুটি কাব্যই সুখপাঠ্য। সাম্প্রতিকের কবিতা থেকে আমাদের অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। কিছুটা বিশ্রাম এবং শান্তির জ্যোৎস্নায় আমরা অবগাহন করতে পারি।

৮.

১ লাইন ২ লাইন ৩ লাইনের কবিতা নিয়ে মোট ১১৪ টি কবিতায় শুভ্রাশ্রী মাইতির পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ ‘হারিয়ে যাওয়া নাকছাবিটি'(প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪২৯) প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দুঃখের ভেতর, আমাদের মনভাঙা কান্নার ভেতর, আমাদের বিষাদচেরা অন্ধকারের ভেতর একটু তাকিয়ে দেখা রোদের নকশাকে, সোনালি মেঘের ডানা থেকে খসে পড়া পালককে, মনের গোপন চিঠির তোরঙ্গ খুলে পুরাতনী ভালোবাসাকে, অশ্রুর নূপুর পায়ে প্রেমিকা হয়ে ওঠাকে আমরা খুঁজে পাই। আরও কত আমরা খুঁজে পাই: বৃষ্টিভেজা কদমতলায় ক্রিং ক্রিং সাইকেলের বেল বাজানো রাইকিশোরী হয়ে ওঠা অতীতকে। আমাদের মাকে দেখি। আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিকে দেখি। আমাদের রোদ ওঠা সকলকে দেখি। আমাদের কুয়াশাকাতর শীতকে দেখি। আমাদের লাজুক গ্রামকে দেখি। আমাদের গোড়ালিডোবা জলউঠােনকে দেখি। তারপর দেখতে দেখতে শরৎ আসে। কাশফুল হাসে। জীবনের বাঁকে বাঁকে অদৃশ্য মায়ানূপুর বাজে। সম্পর্কের মাঝে বারান্দার প্রয়োজন হয়। নৈঃশব্দ্যের কাছে নিজস্ব ভাষা জেগে ওঠে। অনন্ত এসে আমাদের সঙ্গে বসবাস করে। কবিতা তো তখনই লেখা হয়:

“জোছনা এসে উঁকি দিল চাঁদের জানালায়

কবিতাফুলের সুঘ্রাণে ভরে উঠল এ জন্মের জোনাক বাড়ি”

আহা কবিতাফুল এরকম নাকছাবি হয়ে ফুটবে কবির জোনাকবাড়িতে আর তারই সুঘ্রাণে ভরে উঠবে এ জীবন তা এই কাব্যখানিতেই প্রমাণিত হল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপলব্ধিগুলি মরমে মর্মরিত হল। অভিমান জমা চোখের কোণ, কুঁড়েঘরে ভুবনের সেবা করা ঈশ্বরী, কাদামাটির বানানো নরম শরীরে গলে পড়া আটপৌরে স্বজন আহ্লাদ, চাষীঘামের লবণাক্ত ব্যথা, গরিব ঘরের উঠোনে চাঁদ, আয়নার সামনে মুখ নয় মুখোশ, লাঙলের ফলায় শস্য নয় সীতাও আরও কত নাকছাবি হয়ে ফিরে এসেছে। জীবনবোধের ব্যাপ্তি, অভিজ্ঞতার অসাধারণ বিন্যাস, দর্শনের প্রজ্ঞায় অনুধাবিত স্বয়ংক্রিয়তা কবিতাগুলিকে সাবলীল এক গতিময়তা উচ্ছল করে তুলেছে। জীবনের সহজ উচ্চারণ কিন্তু কতটা গভীর এবং অমোঘতায় পর্যবসিত তা এই কাব্যখানিতে খুঁজে পেলাম। নির্মেদ, নিটোল এবং বিস্ময়কর একেকটি অভিঘাতের সূচিমুখ তীব্র হয়ে উঠেছে। নাকছাবি সেই রোমান্টিকতারই সৌন্দর্যবিতান যাতে আমাদের অবক্ষয়, শূন্যতা, রুক্ষতা, বিষণ্নতাকে আরও স্বপ্নময় ক্লান্তিহীন আরোগ্যের শুশ্রূষা দেয়। কবি যখন লেখেন:

“প্রতিটি দুপুর দহন কান্না আঁকে বাতাসিয়া বেদনজলে, থই থই…”

দহন কান্নার দুপুর ‘বাতাসিয়া বেদনজলে’ ‘থই থই’ তখন শব্দ ব্যবহারেও পাল্টে যায় মর্মরিত উচ্ছ্বাস। নিজস্ব আবেগ সঞ্চারে এই প্রজ্ঞাপন আরও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কাব্যের প্রতিটি পঙক্তিতেই এই সঞ্চারী দৃশ্যকল্প গতিশীল হয়ে উঠেছে। যা পাঠকের কাছে কখনোই ক্লান্তিকর মনে হবে না।

নারী জীবনের কাব্যে শুধু নারী জীবনই নয়, মানব জীবনের মৌলিক অন্তরায়গুলি, দুঃখ ও কান্নাগুলি, হতাশা ও শূন্যতাগুলি একইভাবেই বেজে উঠেছে। জগৎ জীবনকে দেখার এবং সময়কে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়েই তাঁরা তাঁদের আর্তি ও চেতনাকে, স্বপ্ন ও সম্মোহনকে কবিতার শব্দে প্রতিধ্বনিময় করে তুলেছেন। বাংলা কবিতা যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে তা এই কয়জন কবির কাব্যেই প্রমাণিত হয়।#