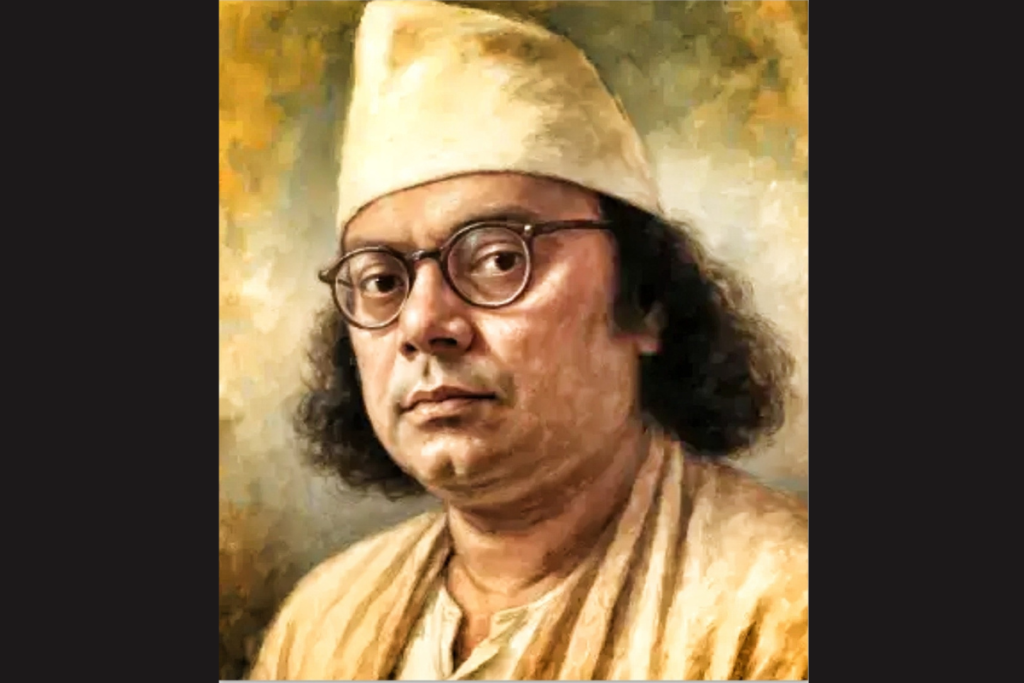

নিজের বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলির জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বর্তমান জনমানসে বাঁধ-ভাঙা বেপরোয়া বিদ্রোহী যৌবনের এক প্রতীকরূপে প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। এই বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলিই তাঁর এধরণের ভাবরূপের নির্মাতা। কিন্তু তাঁর এই কবিতায় আচ্ছন্ন থাকা এযুগের অনেক পাঠক-পাঠিকাই হয়ত এবিষয়ে অবহিত নন যে, বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রথম আত্মপ্রকাশ কিন্তু ছোটোগল্পের মাধ্যমেই ঘটেছিল। তাঁর জীবনেতিহাস বলে যে, তিনি প্রায় একইসময়ে কাব্যচর্চায় হাত দিলেও একজন কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে এরপরেও বেশ কিছুদিন কুণ্ঠিত ছিলেন, এবং তৎকালীন সময় পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও একজন গাল্পিক হিসাবেই তিনি সমধিক খ্যাত হয়েছিলেন। এমনকি পরবর্তী সময়ে কবি নিজেও এবিষয়ে বলেছিলেন, “আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটো-গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে।”

নজরুলের লেখা প্রথম গল্পের নাম ছিল ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’। এই গল্পটি তিনি সামরিক বাহিনীতে কর্মরত থাকবার সময়ে করাচী সৈন্যশিবির থেকে পাঠিয়েছিলেন, এবং ১৩২৬ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যার ‘সওগাত’ পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পটিই ছাপার হরফে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কোন রচনা ছিল। এরপরে সেই একইবছরের ‘বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা’ তাঁর লেখা ‘হেনা’ ও ‘ব্যথার দান’ নামক গল্প দুটি প্রকাশিত হয়েছিল; এবং এখান থেকেই একজন গল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল।

অবশ্য অজস্র ধারায় রচিত কবিতা ও গানের তুলনায় তাঁর লেখা গল্পের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। নিজের সম্পূর্ণ সাহিত্যজীবনে তিনি সবমিলিয়ে মোট আঠারোটি গল্প লিখেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তাঁর কবিখ্যাতিই শেষপর্যন্ত তাঁকে আর গল্পে স্থিত থাকতে দেয় নি; এবং এমনকি সাহিত্য সমালোচকদের মতে, একজন কবি ও গীতিকার হিসেবে তাঁর যে স্ফুরণ ও সিদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়, গল্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সেটা অনুপস্থিত বলেই লক্ষ্য করা যায়। খুব সম্ভবতঃ হয়ত চর্চার অভাবে, অথবা তাঁর শিল্প-প্রতিভা হয়ত একটা সার্থক আধার হিসেবে কাব্য ও গীতের মধ্যেই নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল বলেই এবিষয়ে তিনি খুব একটা যত্নবান হননি। কিন্তু তবুও একজন অনস্বীকার্য সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রই নিশ্চিতভাবে পৃথক বিচার ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

তবে নজরুলের রচিত ছোটো-গল্পগুলির বিচারের শুরুতেই একথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে তিনি তেমন কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেন নি। বিশেষ করে তাঁর আগেই বাংলা ছোটো-গল্পের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শক্তিশালী গল্প লেখকেরা আবির্ভূত হওয়ায় এবিষয়ে পথিকৃৎর প্রাপ্য সহানুভূতিও তিনি কোন সমালোচকের কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারেননি। কিন্তু তবুও সমালোচকদের কাছে নজরুলের গল্প বিচারের নিরিখ ভিন্ন বলেই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের এক শাখার কৃতী শিল্পীর অন্য শাখার পরিপূরক রচনা হিসেবে সমালোচকেরা নজরুলের রচিত গল্পগুলির পৃথক মূল্যায়ন করেছেন বলেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে শিল্পীর সামগ্রিকতা ও সৃষ্টির পরম্পরাকে লক্ষ্য করে তাঁরা নজরুল রচনার এদিকটি বিচার করেছেন।

সমালোচকদের মতে, আঙ্গিক ও চরিত্র বিচারে নজরুলের গল্পগুলিকে দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। এরমধ্যে তাঁর ‘রিক্তের বেদনা’ ও ‘ব্যথার দান’ গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি প্রথম পর্বভুক্ত। আর দ্বিতীয় পর্ব হল তুলনামূলকভাবে তাঁর পরিণত বয়সে রচিত ‘শিউলি-মালা’ নামক গ্রন্থের গল্পগুলি।

কিন্তু সব সমালোচকের মতেই, নির্মোহ বিচারে নজরুলের প্রথম পর্বের অনেক গল্পেই বাংলা ছোটোগল্পের প্রত্যাশিত ধর্ম রক্ষিত হয়েছে বলা চলে না। একটা সার্থক ছোটোগল্পের জন্য যে পরিধি, পরিমিতি বোধ, সংযম, ভাবঐক্য ও গভীর ব্যঞ্জনার প্রয়োজন রয়েছে—এসব তাঁর প্রথম পর্বের অনেক গল্পেই অনুপস্থিত রয়েছে বলেই দেখা যায়; তাছাড়া নিজের এই পর্বের বহু গল্পেই নজরুল একজন নির্মোহ জীবনদ্রষ্টার ভূমিকায় থাকতে পারেন নি। এসব ক্ষেত্রে ভবঘুরে, বন্ধনহীন, ভাবপ্রবণ ব্যক্তি-নজরুলের আত্মক্ষেপণ ঘটেছিল বলেই সমালোচকরা মনে করে থাকেন। এমনকি তাঁদের তাঁদের মতে, এই পর্বে হাবিলদার নজরুলের ছায়াও বহুক্ষেত্রে অস্পষ্ট নয়। তাই নজরুলের সাহিত্যজীবনের এই পর্বের গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য কম বলেই সমালোচকরা মতপ্রকাশ করেছেন বলে দেখা যায়। বস্তুতঃ তাঁর এই গল্পগুলি যেন একই ভাবধারার বিচ্ছিন্ন কয়েকটি স্রোত বলে মনে হয়। এই পর্বের প্রতিটি গল্পের ভিতর দিয়ে তাঁর একই উদাস ব্যথিত বিরহীর মূর্ত হাহাকার প্রবাহিত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। অথচ বহুক্ষেত্রেই তাঁর এই বিরহ বা বিচ্ছেদ যে ঘটনার পরম্পরায় অপরিহার্য ছিল—একথা মনে হয় না। বরং কিছু ক্ষেত্রে তা বন্ধন-ভীরু নায়কের স্বেচ্ছাকৃত বললেই মনে হয়। অথবা হয়ত, জীবন ও প্রেম প্রসঙ্গে, পাপ-পুণ্য, প্রেয় ও শ্রেয়র প্রশ্নে বিধ্বস্ত দিশাহারা ভাবপ্রবণ নায়কের ক্ষেত্রে এটাও এক অমোঘ ভবিতব্য ছিল! বিশেষ করে তাঁর ‘অতৃপ্ত কামনা’, ‘ঘুমের ঘোরে’, ‘ব্যথার দান’ প্রভৃতি গল্প প্রসঙ্গে সমালোচকদের একথা প্রযোজ্য বলে দেখা যায়।

এসব ছাড়াও লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, নজরুলের প্রথমদিকের প্রায় প্রতিটি গল্পেই যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও গল্পগুলি কিন্তু আদৌ যুদ্ধ বিষয়ক ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে, তাঁর এসব গল্পে যুদ্ধক্ষেত্র মূলতঃ প্রেমাহত পলায়নপর বিবাগী নায়কদের নিভৃত আশ্রয় হয়ে উঠেছিল।]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, নজরুল নিজেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং তখন তিনবছর করাচীর সৈন্যশিবিরে কাটিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু হয়েছিল। সুতরাং এসময়ে তাঁর তরুণ ভাবপ্রবণ মনে যুদ্ধ যে গভীর রেখাপাত করতে পেরেছিল, এবং তাঁর গল্পে এসব প্রতিফলিত হয়েছিল—এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হয়। কিন্তু বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবেই সম্ভবতঃ যুদ্ধের ভয়াবহতা, নৃসংশতা বা অমানুষিকতা তাঁর গল্পের কোথাও ছায়াপাত করতে পারেনি, যেমনটা এরিখ মারিয়া রেমার্ক প্রমুখ ইউরোপীয় সৈনিক-লেখকদের সাহিত্যে করতে পেরেছিল। বরং এসময়ে লেখা নজরুলের গল্পগুলিতে এই মহাযুদ্ধ যেন কিছুটা ধর্মযুদ্ধের গৌরব নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চুলে যে, তাঁ ‘ব্যথার দান’ নামক গল্পের অনুতপ্ত খলনায়ক সয়ফুল-মুলকের জবানীতে সমালোচকদের এই বক্তব্যই আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, যা নিম্নরূপ ছিল—

“আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে, কতো মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি-সঙ্ঘের একজন।”

অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে তৎকালীন জাতীয় নেতাদের সাহচর্যমূলক নীতি স্মরণে রাখলে নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গীকেও খুবই স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক বলেই স্বীকার করে নিতে হয়।

কিন্তু এসময়ে লেখা নজরুলের গল্পগুলিতে যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, সমালোচকদের মতে, এই গল্পগুলির অনস্বীকার্য আকর্ষণ হল—কাব্যময়তা, অনাবিল আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছলতা, যা সহজেই আজও পাঠক-পাঠিকাদের অভিভূত করে। বিশেষ করে বহু ক্ষেত্রেই এসব গল্পের ভাষা যেন গদ্য-শরীরে নিটোল কবিতা বলেই বোধ হয়। অথচ প্রয়োজনবোধে এরই ভিতরে তিনি অবলীলাক্রমে এবড়ো-খেবড়ো দিক, হাজার ফ্যাচাং, খামখা ধুমসুনী, মার-হাট্টা হাত, ডুকরে ডুকরে কাঁদা, বোকা ভ্যাবাকান্ত ইত্যাকার আটপৌরে ঘর-চলতি শব্দও ব্যবহার করেছিলেন বলেও দেখা যায়।

কিন্তু চেহারা ও চরিত্রের বিচারে নজরুলের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিল; এবং সমালোচকদের মতে, নিঃসন্দেহে এগুলিকে তাঁর সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্প বলা যেতে পারে। বিশেষ করে নিজের সাহিত্যজীবনের এই পর্বে তাঁর রচিত ‘পদ্ম-গোখরো’, ‘জিনের বাদশা’, ‘অগ্নিগিরি’, ‘শিউলি-মালা’ নামক গল্পগুলির প্রসঙ্গে একথা প্রযোজ্য বলেই সমালোচকরা মনে করে থাকেন। তাঁদের মতে, এসব গল্পে নজরুলের উচ্ছ্বাস অনেক সংযত, ভাষা ঋজু, এবং গল্পগুলির গাঁথুনিও অনেক দৃঢ় বলে দেখা যায়।

বিশেষতঃ ‘পদ্ম-গোখরো’ নামক গল্পে রুদ্ধশ্বাস রহস্যময়তা ও অতি প্রাকৃত পরিবেশ রচনায়, এবং ‘জিনের বাদশা’ ও ‘অগ্নিগিরি’ নামক গল্পের নায়ক হিসেবে আল্লারাখা ও সবুর আখন্দের চরিত্র-চিত্রণে তিনি নিজের লেখনীর যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা রীতিমত উল্লেখের দাবি রাখে। নজরুল যে তাঁর লেখায় ব্যঙ্গ-কৌতুক করতেও কতটা সচ্ছন্দ ছিলেন, ‘জিনের বাদশা’ ও ‘অগ্নিগিরি’ নামক গল্পে একথার সার্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং লিরিক-ধর্মী প্রেমের গল্প রচনায় তাঁর পারদর্শিতার প্রমাণ হল ‘শিউলি-মালা’ নামক গল্পটি। অন্তঃত নজরুলের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের এই গল্পগুলি পড়ে অপূর্ণ প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে একথাই মনে হয় যে, উপযুক্ত চর্চা ও যত্ন করলে নজরুলও একদিন হয়ত বাংলা গদ্যসাহিত্যের একজন কৃতী গল্পকার হয়ে উঠতে পারতেন।#