তোমরা যেখানে সাধ চ’লে যাও — আমি এই বাংলার পারে

র’য়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;

দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হ’য়ে আসে

ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে

নেচে চলে–-একবার–দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে

বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;

দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে

শঙ্খের মতো কাঁদে: সন্ধ্যায় দাঁড়ালে সে পুকুরের ধারে,

খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন্ কাহিনীর দেশে –

‘পরণ-কথা’র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,

কল্মীদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে –

নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে

চ’লে যায় কুয়াশায়, —তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে

হারাব না তারে আমি — সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

এ বাংলার তীরে এরকম অনুজ্ঞাসূচক বাক্য দিয়ে কোন কবিতা বাংলা কাব্যে এর আগে খুব বেশই রচিত হয়েছিল কী! যদি একটিও না হয়ে থাকে সেটা এই কবিতার ভঙ্গির বিচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিনব বলে ধরা যেতে পারে। রূপসী বাংলার উক্ত কবিতাটিকে এরিমধ্যে একটি অনুপম স্বদেশমূলক কবিতা বলে সকলেই মেনে নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে অজস্র কবিতার মধ্যে যে মূল্যবান সম্পদ ধারণ করে আছে এ-কবিতা তা মোটেও উপর্যুক্ত ভঙ্গির জন্যে নয়, বরং ভেতরকার হীরের মত দ্যুতিমান ভাবটুকুর জন্যেই।

একটিও অপরিচিত শব্দ নেই। উল্টো করে বললে খুবপরিচিত শব্দেই পরিপূর্ণ এটি। এমনকি ‘ঠ্যাং’ দেখাবার মত কবির দুঃসাহসও দেখতে পাই চতুর্থ পংক্তিতে। আমাদের পরিচিত ‘বাংলা’ এসেছে দুইবার – প্রথম ও শেষ পংক্তিতে; একই স্থানে – ‘বাংলার পারে’ এবং ‘বাংলার তীরে’। দুইবারই বাংলা সর্বশেষ শব্দের পূর্বশব্দ। কাঁঠাল, হিজলের মত অতি চেনা গাছের সঙ্গে এসেছে জলজ কলমীদাম। সঙ্গে ‘শালিখ’ ‘হাঁস’ এই দু’টি পক্ষিজাতীয় প্রাণী এবং তৃতীয় আরেকটি প্রাণী – যে আসলে ‘শঙ্খের মত কাঁদে’; কাঁদছে যখন সে নিশ্চয়ই নারী। ‘চলে যাও’ – এ কবির আদেশ, নির্দেশ, বিরক্তি কিসের অনুজ্ঞা যে প্রকাশ পেল বোঝা গেল না, কিন্তু তিনি যে রয়ে যেতে চান সে কিসের প্রত্যাশায়! পাতা ঝরে যাচ্ছে, হিম নামছে, আলোর পরে নামছে সন্ধ্যা! কোন উষ্ণতা তবু জেগে থাকে এইসব ঝরে পড়া আর অ-প্রত্যাশা’র জগতে। অবশ্যই তা হৃদয়, কাহিনী, ‘পরণ-কথা’, যাকে নিয়ে শেষ অব্দি জেগে থাকা যায় ‘এ বাংলার তীরে’।

এত বিষণ্ণ স্বদেশপ্রশস্তির কবিতাও খুব দুর্লভ। বিষণ্ণতা নিঃশব্দে সঞ্চারিত হতে- হতে একসময়ে আচ্ছন্ন করে ফেলে সবটা। যেন জঁ ফিলিপ রাম্যু’র ‘গ্যাভোট এন্ড ফাইভ ভ্যারিয়েশন্স’ শুনছি – এক অনুপম গীতিকবিতার যত ছুঁয়ে যায় প্রতিটি ভ্যারিয়েশন এবং সব মিলে একটা অখণ্ড ভাব। এই স্বদেশকে কবি হারাবেন না- শেষ পঙক্তির এমন অহংকারের মধ্যেই ঝিকিয়ে ওঠে বেদনা। হারাবার কথা আসছে কেন? কবি যখন রূপসী বাংলার কবিতাগুলি লিখছেন তখনকার তাঁর স্বদেশের ছবিটা কেমন ছিল! রূপসী বাংলার প্রকাশকাল ১৯৫৭, কবির মৃত্যুর বছর তিনেক পর। কিন্তু গ্রন্থভূর্ত কবিতাগুলো রচিত হয় আরও আগে। ঠিক কোন মুহূর্তের বিস্ময় কবিকে দিয়ে ‘তোমরা যেখানে সাধ’ লিখিয়ে নিয়েছিল সেটা অব্যাখ্যেয়। সেই হাইপোথিসিসে গিয়ে লাভ নেই। কিন্তু সাদামাঠা চোখেই দেখতে পাই সমগ্র রূপসী বাংলায় পরতের পর পরত ছড়ানো এক ধরণের বেদনাবোধ। এর সবটা কবি প্রকাশও করছেন না।

২

এই কবিতার বহুকাল পর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে খুব কৌতূহল নিয়ে জানতে চাই, ঠিক কখন কোন মুহূর্তের আবেগে লিখেছিলেন কবিতাটা! তাঁর সারা চোখেমুখে রাত্রিজাগরণের ছাপ। বলতে থাকেন, কবিতাখানি মুহূর্তের বিস্ময় বটে কিন্তু তা বহুদিন ধরে রচিত হয়েছিল আমার মধ্যে। ফলে কাগজে-কলমে আঁক কষবার ক্ষণটিকে আমি এই কবিতার জন্মক্ষণ বলতে পারি না। হয়তো আমার জন্মমুহূর্তই এই কবিতার জন্মকাল। আমি জাতিস্মর নই কিন্তু পিতা- পূর্বপুরুষের স্মৃতির অনেকটা ছায়া আগেই পড়েছিল আমার স্মৃতির জমিনে পুনরায় রোদ ওঠার আগে। সমস্ত প্রাণ দিয়ে ছুঁয়ে-ছেনে দেখতে চাই আমার শেকড় অথচ এসবের মধ্যে যে শেকড় কীভাবে আপনা থেকেই মাটি-আলগা হয়ে ওঠে বুঝতেই পারি না। ১৯২৫/২৬ সালের কথা। তখন আমি কলকাতা সিটি কলেজে শিক্ষকতায় রত। কী সময় যে যাচ্ছে। এত দীর্ঘকাল উপনিবেশের যাতাকলে পিষ্ট হতে- হতে আমরা একটু-একটু গা-নাড়া দিয়ে উঠছি। চারপাশে বিশ্বযুদ্ধের ঘা-ক্ষত। তবু যখন দেখতে পেলাম নিরীহ মানুষকে মারবার জন্যও ব্রিটিশদের যথেষ্ট গুলীর প্রয়োজন তখন বুঝতে পারি আর দেরী নয়, আমাদের হৃদয়গুলিও এবারে মারণাস্ত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু তখনই দেখতে পেলাম কলকাতায়, এলাহাবাদে সম্প্রদায়ের নামে রক্তারক্তি। দুই সম্প্রদায়ের একই রঙের রক্ত পড়ে থাকে মাটিতে। পার্থক্য করতে পারি না আমরা। ওরাও পারে না। ১৯২৭-এ তখনও আমি ট্রাম-বাস-ট্রেনের শব্দের মধ্যেও শুনছি কোথাও দুপুরবেলা চিলের চিৎকার। আর আমার বাড়ির মাঠঘাটঝোঁপঝাড়, শস্যক্ষেত, বিল, চিল-প্যাঁচার কাহিনীর প্রায় গা ঘেঁসে কায়েম হচ্ছে লৌহযুগ। পটুয়াখালীতে দাঙ্গায় মারা পড়ল কত নিরীহ মানুষ। ১৯২৯-এ তিনমাসের জন্য আমি খুলনায়, বাগেরহাট কলেজে। এই প্রথম মনে হল যেন বাইরে থেকে এলাম। পুরনো দৃশ্যপটের অনেককিছুই বদলে গেছে। এর অল্প কিছুকাল আগে কুমিল্লায় দাঙ্গা হোল জন্মাষ্টমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে। নিজেকে প্রশ্ন করি, এরকম নিরস্ত্র, মানবিক, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাও কী করে রক্তবিদ্ধ হয়! এই বাংলা-ই কী এসব মানুষকে জন্ম দেয়নি!

এত বেদনা, বিনষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টির আলো জ্বালার, সমন্বিত হওয়ারও কী অদ্ভুত চেষ্টা। ১৯৩০-এর ৯মে ঢাকার ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রহ্মকে সাক্ষী মেনে আমি চিরকালের জন্য সম্মিলিত হচ্ছি লাবণ্য গুপ্ত’র সঙ্গে। কিন্তু দেখো, আমি বিয়ে করবো বলে সবকিছু থেমে পড়বে, মানুষ তার প্রাচীন হিংসা, ঘৃণা, রক্তপিপাসা ভুলে যাবে তা তো হওয়ার নয়। ঐ বছরেরই জানুয়ারি মাসে হিন্দু- মুসলমান দাঙ্গা হল আমার পরিচিত ও পূর্বপুরুষদের শহর ঢাকায়। দাঙ্গার স্মৃতি টাঙ্গিয়ে তার নীচে বসি আমরা সবাই। আর ঠিক ঐ বিয়ের মাসেই আবার ধর্মহানাহানি ঢাকাতেই। তারপর ঢাকা ছাড়িয়ে মে থেকে জুলাই ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জেও চলল তাণ্ডব। মানুষ কী করে স্বপ্নও দেখবে বলো। যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হতে পারে বালকদের লাটিম খেলা নিয়ে

তবুও কী কিছুই হয়নি! বাংলার সূর্যসন্তানেরা প্রাণ দিল দেশমাতৃকাকে বাঁচাতে। পরাধীনতার গ্লানি আর সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে জেগে উঠল কত কণ্ঠস্বর। এক নজরুলইতো কত আলো জ্বাললেন একা। নক্ষত্রের মত জ্বলে উঠল চট্টগ্রাম, হিজলই, মেদিনীপুর। তবুও এই আঁধার যেন কাটবার নয়। এত কাল পাশাপাশি, একসঙ্গে- কী আশ্চর্য! সমন্বিত নয়, পাশাপাশি থাকবো তবু মিলবোনা; একসঙ্গে থাকবো তবু এক হবো ন! ব্রিটিশদের তাড়াবো তবুও আমরা নিজেরা থেকে যাবো বিচ্ছিন্ন- পরস্পর পরস্পরের চাইতে আলাদা। ১৯৩৫-এ চলে এলাম বরিশালে- আমার ধানসিঁড়ির দেশে তারপর প্রায় একযুগ কেটে গেলো সংসারেস্মৃতিতেসবপ্নে আর তীব্র বর্তমানে। ধানসিঁড়ির ঢেউ কত মৃদু তবু কত কলম্বন ভিড় করছে, দূরের বার্তা বয়ে আনছে রোজ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অশ্বিনী কুমার দত্ত’র স্মৃতিধন্য বরিশালে যখন গান্ধীর প্রয়োজন পড়ল তখন চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করলাম আমার ধানসিঁড়ি আসলে সব খবর এনে কুলাতে পারেনি। নাভিশ্বাস উঠছে ওর একের পর এক তেড়ে আসা ঢেউয়ে। আমাকেও তখন নিজেকে শুনিয়ে, ইংরেজির ছাত্র এই সুবাদে বলতে হয়, ‘I smell violence in the air I breathe.’ জানি এশিরিয়া ধুলো হয়ে গেছে, বেবিলন ছাই- তবু ধানসিঁড়ির গল্প বেঁচে রবে চিরকাল। কিন্তু আমার জানাটাই হয়ত সব নয়। বাতাসে ভেসে আসে অচেনা ঘ্রাণ। বাংলার ঘাস বুকে নিয়ে ধীরে-ধীরে সরে যেতে থাকি মায়ের আঁচল ছেড়ে। ১৯৪৫/৪৬-এ বরিশালে তো বটেই চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, পাবনা, নোয়াখালী এবং আরও নানা স্থানে চলল রক্তের হোলিখেলা অথচ আমি এরিমধ্যে পাণ্ডুলিপির অজস্র পাটা ভরিয়ে রেখেছি বাংলার নরনারীদের কথায়। এক দুশ্চিকিৎস্য রোগ সারাবার জন্য প্লাসটি সার্জনরা এলো ছুরি-কাঁচি হাতে – আমার রূপসী বাংলা অপারেশনের টেবিলে। রোগ সারল কিনা জানিনা, বহুদিন পরও দেখা গেল সরু এক দাগ এক পাশ থেকে অন্য পাশে অনপনেয় হয়ে আছে। শোবা বলল, প্লাস্টিক সার্জারির দাগ সহজে ঘোচে না।

আরও পড়ুন: বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের নগ্ন নির্জন হাত

কী থেকে যে কোথায় চলে এলাম! হ্যাঁ, অনেক কথাই তখন বেরোতে চায় কবুতরের মত বুকের খাঁচা ছেড়ে। কে যে কাকে কোথায় পাঠাতে চাইছে আর আমি বুকের শেকড় দিয়ে পড়ে থাকতে ছাই ধুলোমাটিমাখা ধানসিঁড়ির তীরে। পারিনা। বুকের টানটান শেকড় সহসা হয়ে পড়ে লজ্জাবতী লতা।

৩

সেই ধানসিঁড়ি’র ভেজা-শ্যামল পৃথিবী আপনাকে হারাল এবং আপনিও তাকে হারালেন। তবু তা নয় অন্তিম কথা- আপনি ফিরে এলেন কী অসাধারণ রেজারেকশনে! কোথায় কোন ট্রামের নীচে জলের শব্দ থেকে দূরে এক তীব্র ঘষটানির মধ্যে হারিয়ে গেলেন এক ‘অন্ধকার বিছানার কোলে’, আর গভীর বেদনার মত আমাদের হৃদয়ের পাশে রেখে গেলেন বাংলার মুখ। আপনি বাংলাতেই রয়ে গেলেন, সমগ্র বাংলায়, বাংলা ছাড়িয়েও। কিন্তু আমরা তো জানি মহত্তম বেদনা থেকেই উত্থিত হয় সুন্দরতম সঙ্গীত। আমরা হয়তো এই বেদনারই অন্য কোন ভ্যরিয়েশন তৈরির চেষ্টা করে যাই। পারিনা। কেননা, মহত্তম বেদনার কোন ভ্যারিয়েশন হয়না। টাই বারবার পড়ে যেতে থাকই – ‘তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও … …

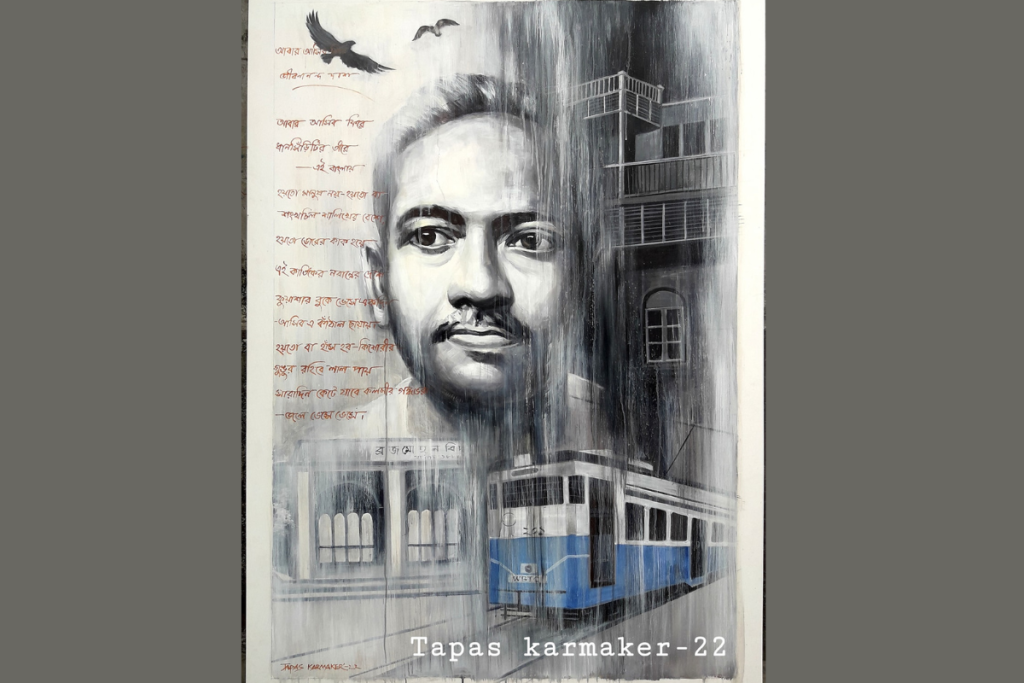

ছবিঋণ: তাপস কর্মকার