।। পর্ব – ৪০।।

মমতা জানেন, মুম্বইয়ের অলটামাউন্ট রোডে দেশের সব থেকে ধনী, যিনি তাঁর বউ নীতার জন্মদিনে গয়নাগাঁটি বা বাড়ি-গাড়ি নয়, কিছু দিন আগে তিনশো কোটিরও বেশি টাকা দিয়ে একটি বিলাসবহুল হেলিকপ্টার কিনে উপহার দিয়েছিলেন এবং সে নিয়ে সংবাদের শিরোনাম হয়েছিলেন। সেই মুকেশ অম্বানীর ঝা-চকচকে সাতাশ তলা প্রাসাদোপম বাড়ির নাম– অনথিলা ম্যানসন। সেখানে একটা-দুটো নয়, রয়েছে ন-ন’টা লিফট। রয়েছে ঝোলানো বাগান। জিমন্যাসিয়াম থেকে শুরু করে সুইমিংপুল। ছ’তলা পর্যন্ত কার পার্কিং ব্যবস্থা। আর এই অত্যাধুনিক অট্টালিকাটি দেখভালের জন্য রয়েছে অন্তত ছশো পরিচারক।

শুধু মুকেশ অম্বানী নন, তাঁর ভাই অনিল ছাড়াও মিত্তাল, বেদান্ত, ইনফোসিস, জিন্দাল থেকে শুরু করে টাটা– প্রত্যেকেই মুক্ত অর্থনীতির সুযোগে কেবল এই ভাবে রাজসিক জীবনই কাটাচ্ছেন না, প্রতি মুহূর্তে বাড়িয়ে চলেছেন নিজেদের সাম্রাজ্য এবং তা বাড়তে বাড়তে শুধু এ দেশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশের মাটিতেও।

আর এ দেশের গরিব-গুর্বো, যাঁরা কোনও দিন গাড়ি কেনার কথা কল্পনাও করতে পারেন না, তাঁদের ঘরে ঘরে মাত্র এক লাখ টাকায় ‘ন্যানো’ গাড়ি তুলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যিনি, সেই গাড়ির কারখানা গড়ে তোলার জন্য আঁধারগ্রামের জমিতে থাবা বসিয়েছিলেন যে ভদ্রলোক, যার জেরে ভারতের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র প্রকল্প, যেখানে জমি অধিগ্রহণের সূচনা থেকে শুধু জনবিক্ষোভ আটকাতেই একটানা আঠারো মাস একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি রাখতে হয়েছিল, টাটা কোম্পানির সর্বময় কর্তা, সেই রতন টাটা তো কমপক্ষে একশোটিরও বেশি বড় বড় কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন পৃথিবীর অন্তত আশিটা দেশে।

এ দেশের প্রথম সারির একশো জন ধনী ব্যক্তির যত সম্পত্তি রয়েছে, হিসেব করলে দেখা যাবে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনের তা প্রায় পঁচিশ শতাংশেরও বেশি। তাই দেখা যায়, কারও হাতে উপচে পড়ছে টাকা, রাখার জায়গা নেই। আবার কারও হাত একেবারেই শূন্য, খটখটে। সারা দেশ জুড়েই এই রকম চরম বৈষম্য।

এই বৈষম্য থেকেই আদিবাসীদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ আরও জ্বালামুখী হয়ে উঠেছে, যখন তাঁদের প্রতি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা এবং তাঁদের পিষে মারার কৌশল ক্রমশ প্রবল হয়েছে, স্থিতিশীল করে রাখার চেষ্টা হয়েছে তাঁদের অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন। তখন তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। মারমুখী হয়ে উঠেছেন। হয়ে উঠেছেন এক-একজন মাওবাদী।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পরে যে সবাই মাওবাদী হয়েছেন, তাও নয়। মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির মাওবাদীরা যাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল কাঁধে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই সুজাতা আক্কা নিজেই একবার বলেছিলেন– আমি ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে সমাজতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি। পি এইচ ডি করব বলে ফিল্ড সার্ভে করার জন্য মহারাষ্ট্রের পিছিয়ে পড়া গ্রামে ‘নারীদের সামাজিক অবস্থা’ নিয়ে সমীক্ষা চালাতে গিয়েছিলাম। আর পাঁচটা গ্রাম যেমন হয় গড়চিরৌলির ওই গ্রামটিও ছিল অবিকল সেই রকম।

আরও পড়ুন: ধারাবাহিক উপন্যাস ‘উত্তাল’ ৩৯

একদিন একটা পাড়ায় গিয়ে দেখি, অনেকের জটলা। গিয়ে শুনলাম, গত কাল রাতে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে একজন মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। কেন আত্মহত্যা করেছেন? খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, ওখানে এটা নাকি নতুন কিছু নয়। রোজকার ঘটনা। প্রায় রোজই এ রকম ভাবে কোনও না কোনও মেয়ে আত্মহত্যা করেন।

কিন্তু কেন? আমার মনে খটকা লাগল। আমি আশপাশের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। এবং দু’-চার দিনের মধ্যে আমি যা জানতে পারলাম, তা আমার হাত-পায়ের রক্ত হিম করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। শহরে বসে সমাজতত্ত্বের ঢাউস ঢাউস বই পড়ে যা কোনও দিনই জানতে পারিনি, কোনও দিন জানতে পারতামও না, এই সব ঘটনা।

ওখানকার গ্রামে নাকি একটা প্রথা চালু আছে। বাড়িতে যত ইচ্ছে ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখলেও বিয়ের পরে স্থানীয় ভূস্বামীর সামনে কোনও বউই বুকের ওপর কাপড় রাখতে পারবেন না। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন রাখতে হবে। না হলে গ্রামে কারও অসুখ-বিসুখ হলে, পিছলে পড়ে কারও হাত-পা ভাঙলে কিংবা কারও গরু, ছাগল, মুরগি বা পুকুরের একটা মাছ মারা গেলেও সেই বউটির দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা হবে। বলা হবে, এত দিন ধরে চলতে থাকা পূর্বপুরুষের প্রথা ও মানেনি বলেই গ্রামে আজ এ সব অঘটন ঘটছে।

তখন গ্রামের মাতব্বরেরা বিচারে বসে সেই ভূস্বামীর অঙ্গুলি হেলনেই বউটিকে কঠিন শাস্তির বিধান দেয়। সেটা মাথা ন্যাড়া করা হতে পারে। একশো বার বেত মারা হতে পারে। প্রবল শীতের রাতে কোনও পুকুরে গলা অবধি ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হতে পারে। আবার প্রচণ্ড দাবদাহের দিনে ভরদুপুরে রোদের মধ্যে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে আবার তার আশপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে চিনি। যাতে লাল পিঁপড়েরা তাঁকে ছেকে ধরে। কামড়ায়। সেই শাস্তিও কেউ অনায়াসে সহ্য করে নিলে অথবা তাতেও মাতব্বরদের ক্ষোভ না মিটলে কিংবা সেই শাস্তিও ভূস্বামীর মনঃপূত না হলে একজন বা একাধিক জনকে নিয়ে ধর্ষণ করানোও হতে পারে এবং ওই সব গ্রামে এই সব পৈশাচিক ঘটনা নাকি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কেউ কিছু মনেও করে না। কিন্তু সব মেয়ে তো আর সমান হয় না। তাই লজ্জায়, ঘেন্নায়, অপমানে অনেক মেয়েই বাধ্য হয়ে বেছে নেয় আত্মহননের পথ।

আমি জানতাম বিহারে একটা প্রথা চালু আছে, যার নাম– ডোলি উঠানা। মানে বিয়ের পরে নতুন কনের ডোলি বা পালকি আগে নামাতে হবে জমিদার বাড়ির দরজায়। সেই কনেকে যথেচ্ছ ভাবে ভোগ-টোগ করে তৃপ্ত হলে, তবেই গ্রামে ঢোকার বা শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেয় জমিদার। এটাই রীতি। আমি এটা জানতাম। কিন্তু জানা এক কথা আর নিজের চোখের সামনে ওই রকম একটা ঘটনা ঘটতে দেখা আর এক কথা।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। মনে হল, সমাজতত্ত্ব পড়ার চেয়ে সমাজের এই পরিস্থিতিটাকে পালটানো অনেক বেশি জরুরি। ব্যস, হয়ে গেল। আমার আর পি এইচ ডি করা হল না। পিপলস ওয়ার তখন ধীরে ধীরে সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করছে। আমি ওঁদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম।

শুধু আমি নই। এ ভাবে কত মহিলা যে অত্যাচারিত হতে হতে, অন্যকে অত্যাচারিত হতে দেখে, আর ঠিক থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ফুঁসে উঠেছে, আস্তে আস্তে মাওবাদীদের দলে যোগ দিয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই।

আর এই মাওবাদীদের দমন করতেই সারা দেশ জুড়ে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কাশ্মীর ও উত্তর পূর্ব ভারতে জারি করেছে আর্মস ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্ট। যার জেরে যে কোনও লোককে স্রেফ সন্দেহের বশে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ। শুধু তাই-ই নয়, ওই আইনের বলে ভবিষ্যতে কেউ সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠতে পারে, এ রকম মনে হলেই, সেই ‘অপরাধে’ যে কোনও নাগরিককে আগাম জেলে পোরা যাবে। এমনকী, লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, অন্যান্য লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁকে গুলি করে হত্যাও করা যাবে।

এই কালা-আইনের বিরুদ্ধে মণিপুরের কবি ইরিম শর্মিলা চানু একটানা এগারো বছর ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকার জোর করে মুখে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার খাইয়ে তাঁকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শুধু ওখানেই নয়, ওই জঘন্য আইন এই রাজ্যেও চালু হল বলে! এই আশঙ্কায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষেরা তটস্থ। দিশেহারা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁদের সামনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ভয়াবহ একটা সমস্যা। অস্তিত্বের সঙ্কট। সরকারের কোনও নীতি নিয়ে বিরূপ কিছু বলাটাও বিপজ্জনক। যেমন বিপদ দেখা দিয়েছিল চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি সালে। চিন-ভারত যুদ্ধের সময়।

বেশ কিছু সমর্থক মানবিক কারণে চিনের পক্ষ নেওয়ায় মতবিরোধ এমন ভয়াবহ আকার নিয়েছিল যে, কমিউনিস্ট পার্টির মতো একটা সংগঠিত দলও ভেঙে দু’টুকরো হয়ে গিয়েছিল। জন্ম নিয়েছিল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। সদ্য জন্মানো সেই পার্টির মতবাদ এবং কার্যকলাপ মেনে নিতে পারেনি সরকার। তাই সেই দলের কর্মী-সমর্থকদের ওপর শুরু করেছিল চরম নির্যাতন। দলীয় কর্মীদের দিয়ে নানান ছুতোনাতায় পথেঘাটে তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছিল। বিনা বিচারে গ্রেফতার করা হচ্ছিল দলে দলে। তার প্রতিবাদে পাড়ায় পাড়ায় স্লোগান উঠেছিল– পুলিশের লাঠি ঝাঁটা কাঠি/ ভয় করে না কমিউনিস্ট পার্টি।

না, এক বছরও গড়াল না। তীব্র খাদ্য সঙ্কটে গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল খাদ্য আন্দোলন। মুখ্যমন্ত্রী তখন বিধানচন্দ্র রায়। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। সবজি কেনার সামর্থ্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল দেখে তিনি বলেছিলেন, সবজি খাওয়ার কী দরকার? কাঁচকলা সেদ্ধ খান। যার জন্য পরে লোকজন তাঁকে কটাক্ষ করে ‘কাঁচকলা মন্ত্রী’ বলতেন। তাঁর কথায় সায় দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ। তাঁর একটা চোখ কানা ছিল বলে তাঁকে নিয়েও সে সময় ছড়া বাঁধা হয়েছিল– ‘আয় অতুল্য খেয়ে যা কানা বেগুনের ঝোল’।

আন্দোলনকারীদের নানা রকম মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট বানচাল করে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য রাজ্যের কংগ্রেস সরকার শুরু করল অভাবনীয় দমন-পীড়ন এবং তাণ্ডব। যত্রতত্র চলল পুলিশের লাঠি, টিয়ারগ্যাস, গুলি। কত কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী যে শহিদ হল, তার কোনও লেখাজোখা নেই।

সর্বকালে সব সময়ই মার খাওয়া, হেরে যাওয়া, অসহায় মানুষদের পাশে এসে বারবার দাঁড়িয়েছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ। তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। তাই সাতষট্টি সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে হারিয়ে বামফ্রন্টকে প্রথম ক্ষমতায় নিয়ে আসেন এই রাজ্যের মানুষ।

ক’দিনের মধ্যেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কৃষকসভার নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেল, যাঁদের বেশি জমি আছে, তাঁদের বাড়তি জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার হিড়িক। তাঁদের এই কর্মকাণ্ডকে মার্ক্সবাদীরা গণ আন্দোলন বলে আখ্যা দিল এবং ঘোষণা করল, এই আন্দোলন ঠেকানোর জন্য পুলিশ যাবে না। অথচ সেই আশ্বাসকে ধুলোয় মিটিয়ে দিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিরই এক শীর্ষনেতার নির্দেশে কায়দা করে পুলিশ গুলি চালাল সংগ্রামরত কৃষকদের উপরে। শিশু-মহিলা-সহ আট জন কৃষকের রক্তে ভেসে গেল তরাই।

সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বামপন্থী মহলেও শুরু হয়ে গেল তীব্র বিতর্ক। মার্ক্সবাদী পার্টির অভ্যন্তরেই আওয়াজ উঠল– নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের পথ/ বিপ্লবের একমাত্র পথ। আওয়াজ উঠল– এক হি রাস্তা এক হি রাস্তা / নকশালবাড়ি এক হি রাস্তা।

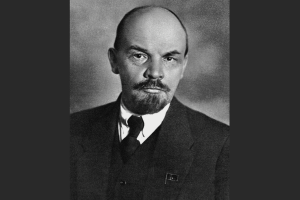

রাজ্যে রাজ্যে সি পি আই এমের মধ্যে দেখা দিল ভাঙন। কৃষকদের সমর্থনে গড়ে উঠল নকশালপন্থী কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি। আর তার থেকেই উনিশশো ঊনসত্তর সালের ২২ এপ্রিল লেনিনের মতাদর্শকে সঙ্গী করে জন্ম নিল– ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী। সংক্ষেপে সি পি আই এম এল।

মাও সে তুংয়ের চিনেও বারবার বলা হয়েছিল, জমি দখল করো এবং নিজেদের শক্তি দিয়ে সেই জমির ফসলকে রক্ষা করো। ঠিক সেই একই রীতি মেনে নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামও হয়ে উঠল জমি দখল করা ও সেই জমির ফসল রক্ষার লড়াই।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, জমি দখল করে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে সেগুলো বিলি এবং সেই জমি কৃষকদের নিজেদের অধিকারে রাখার লড়াই-ই ধাপে ধাপে গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে এবং ক্রমশই তা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই হয়ে উঠেছে। তাই সর্বকালেই জমির লড়াই ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই যতই ভিন্ন মনে হোক না কেন, আসলে তা একই সূত্রে বাঁধা। একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বহু দিন আগেই মানুষের পরমারাধ্য স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। তাঁর সেই কথার তাৎপর্য যত গভীরই হোক না কেন, গোদা বাংলায় ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, টাকা-পয়সা কিছুই নয়, মাটিই সব। মাটিই খাঁটি। মাটি মানে জমি।

জমি কখনও তৈরি করা যায় না। তাই আইনে জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করা সম্পূর্ণ ভাবে বৈধ। ফলে ‘সার্বভৌম ক্ষমতা’র অধিকারী রাষ্ট্র তথা দেশের সরকার। যে কোনও সময় যে কোনও জমি অধিগ্রহণ করতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে জমির মালিক বা কৃষকের সম্মতি নেওয়াটাও জরুরি নয়। তবে হ্যাঁ, জমি-হারাদের অবশ্যই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে এই মন্তব্যই করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

ঘটনার সূত্রপাত অন্ধ্রপ্রদেশের রঙ্গারেড্ডি জেলায়। হায়দরাবাদের উপকণ্ঠে কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য কয়েকশো একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করেছিল সেই সরকার। সেই জমিতে তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক, বিজনেস স্কুল, স্টেডিয়াম, গল্ফ ময়দান-সহ নানান প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য একটি বিদেশি কোম্পানি প্রচুর অর্থও বিনিয়োগ করেছিল।

ওই জমি অধিগ্রহণের জন্য মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ শিল্প-পরিকাঠামো নিগম। জমি-হারা কৃষকরা এর বিরুদ্ধে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল– এই জমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ বেআইনি। অনিচ্ছুক কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রশাসন এই ভাবে জমি নিতে পারে না।

তাঁরা আরও বলেন, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দোহাই দিয়ে সরকার জমি কেড়ে নিলেও সাধারণ মানুষের এতে কোনও উপকার হবে না। উলটে জমি জবরদখল হয়ে গেলে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকরা কার্যত অনাহারে মারা যাবেন। কারণ তাঁদের রুটি-রুজি-বেঁচে থাকা– সব কিছু ওই জমিকে ঘিরেই।

সেই মামলা বেশি দিন চলেনি। মাত্র কয়েকটি শুনানির পরেই অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট রায় দিয়ে দেয় এবং সেই রায় যায় সংশ্লিষ্ট কৃষকদের বিরুদ্ধেই। হাইকোর্ট জানায়, ‘রাজ্য সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা বলে উন্নয়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতেই পারে। জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করা হলে তা আদৌ অবৈধ নয়।’

অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা করেন ওই কৃষকেরা। কিন্তু বিচারপতি সি কে ঠক্কর ও বিচারপতি ডি কে জৈনকে নিয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, রঙ্গারেড্ডি জেলায় জমি অধিগ্রণ করে কোনও বেআইনি কাজ করেনি অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। কারণ ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনে ‘বিশিষ্ট আধিপত্য নীতি’ বা ‘ডকট্রিন অফ এমিনেন্ট ডোমেইন’-এর কথা উল্লেখ করা আছে। সেখানে বলা হয়েছে– রাষ্ট্র হল এই ‘বিশিষ্ট আধিপত্য নীতি’র মূর্ত প্রতিভূ। সেই নীতি মোতাবেক রাষ্ট্র তথা সরকার হল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র তথা সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। কারণ দু’-চার জনের অসুবিধে বা ক্ষতি হলেও তার ফলে সমাজ তথা দেশের সর্বজনীন মঙ্গল হবে।

এটা আইনের কথা। কোন আইন? না– যে আইনে এ দেশের লোকদের যখন তখন যেখান সেখান থেকে উৎখাত করে নিজেদের ইচ্ছে মতো জমি নেওয়ার নিয়ম জারি করেছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকার, সেই আইন। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরেও, মান্ধাতা আমলের সেই আইন এখনও রয়ে গেছে। এ দেশের লোকদের কথা ভেবে যা আজও সংশোধন বা পরিবর্তন করার কথা একবারও ভাবেনি কোনও সরকার, সেই আইন।

তবে সেই আইনের লেজুর ধরে ওই নির্দেশ দিলেও, তার পাশাপাশি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বলে দেয়, জীবিকার অধিকার হল জীবনের অধিকারের সমার্থক। আর সংবিধানের ২১ ধারা মোতাবেক জীবনের অধিকার হল মৌলিক অধিকার। এই অধিকারকে কোনও অবস্থাতেই আঘাত করা যাবে না। তাই জমি অধিগ্রহণ করলে কৃষকদের অবশ্যই ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। না হলে তাঁদের জীবিকা তথা জীবনের অধিকার বিপন্ন হবে। সেটা কোনও মতেই বরদাস্ত করা হবে না। তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করলে তা নিয়ে কেউ কোনও আপত্তি তুলতে পারবেন না।

তাই কোথাও বাঁধ, কোথাও ইস্পাত কারখানা, কোথাও জলপ্রকল্প বা কোথাও সেতু করার জন্য ওড়িশার অরণ্য অধ্যুষিত নিয়ামগিরি পাহাড় থেকে পশ্চিমঘাটের রায়গড়, গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েতের খেত থেকে কর্নাটকের সমতল– খাবলা খাবলা করে সব মিলিয়ে এ দেশের সরকার আপাতত ৯২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। একসঙ্গে করলে যার পরিমাণ দাঁড়াবে কলকাতারও দ্বিগুণ।

কিন্তু সরকার যেখানেই জমি অধিগ্রহণ করার জন্য যাচ্ছে, সেখানেই স্থানীয় অধিবাসীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছেন। বেশির ভাগ জায়গাতেই বড় সমস্যা হয়ে উঠছে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং ধরন নিয়ে। জমিটা উঁচু না নিচু, প্রধান সড়ক থেকে কতটা ভিতরে, ক’ফসলি জমি– এ সব বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে রিলায়্যান্স কোম্পানি জমির দর দেয় বর্গফুট পিছু ৩১০ টাকা থেকে ৪৬০ টাকা। কিন্তু ওখানকার লোকেরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, পাশেই প্রমোটাররা জমি কিনছে এর দ্বিগুণেরও বেশি দামে। সেই নিয়ে বিরোধ চরমে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে গ্রামবাসীদের।

সরকার বলছে, জমি পাওয়া যাচ্ছে না দেখে ২.৪৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ বিপন্ন। গড়ে তোলা যাচ্ছে না বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে শুরু করে খনিজ সংগ্রহ প্রকল্প। এগুলো না হলে আমাদের দেশ ক্রমশ পিছিয়ে পড়বে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়।

পাশাপাশি গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ানো লোকজনেরা বলছেন, মানুষের বেঁচে থাকাটা আগে, না উন্নয়নের ধ্বজা ওড়ানোটা আগে? কোনটা বেশি জরুরি? ও সব করতে গেলে তো জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। অথচ জমি অধিগ্রহণ হলে অন্তত পাঁচ লক্ষ গবির গ্রামবাসীর জীবন ও জীবিকা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সরকার যে ভাবে দেশের ভূমিপুত্রদের শোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শিকড়সমেত উপড়ে ফেলার নীতি নিয়েছে, তা যে কোনও দেশের পক্ষেই কলঙ্কজনক।

স্বাধীনতার পরে গত পঞ্চাশ বছরে তথাকথিত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে কম করে দু’কোটি তেরো-চোদ্দো লক্ষ লোককে জমি থেকে উৎখাত করেছে এই রাষ্ট্র। যার মধ্যে আছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তত পঁচাশি লক্ষ লোক। যাঁদের বেশির ভাগেরই এখনও কোনও পুনর্বাসন পাননি। পাওয়ার আর সম্ভাবনাও নেই। সরকারি তথ্যই বলছে, উনিশশো নব্বই সালের পরে এ দেশে যে উদার অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল, তার জেরে শুধু ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল– এই চার বছরে ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন মোট এক লক্ষ বিরাশি হাজার ন’শো পঁচিশ জন কৃষক।

আর এ সবের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে গেলেই তাঁকে মাওবাদী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এবং এ ধরনের যে কোনও গণ আন্দোলনকেই উন্নয়ন বিরোধী তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ওরা রাষ্ট্র বিরোধী। কিন্তু উন্নয়নের সংজ্ঞা নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলছেন না। মাথাও ঘামাচ্ছেন না। এ দেশের শাসক বা আমলাতন্ত্রকে কে বোঝাবে, বিতর্ক, নিন্দে বা বিরুদ্ধ মত– যাই হোক না কেন, অন্য স্বরও তাদের শোনা উচিত। না হলে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে যতই গলা ফাটানো হোক, সত্যিকারের গণতন্ত্রকে এ দেশে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

না, গণতন্ত্র নয়। যাঁরা প্রতি মুহূর্তে মার খাচ্ছেন, এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছেন, গণতন্ত্র নিয়ে ভাবার মতো বিলাসিতা করার সময় তাঁদের নেই। তাঁরা শুধু বেঁচে থাকার তাগিদেই রুখে দাঁড়াচ্ছেন। প্রতিবাদ করছেন।

আর অসহায়, সহায়-সম্বলহীন রুখে দাঁড়ানো ক্ষুধার্ত মানুষদের সামনে পড়লে সামান্য একটা রাজ্য কেন, যে কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্রও যে ফুৎকারে উড়ে যায়, সেটা মমতা জানেন এবং এও জানেন, নানান কারণে যাঁরা সরাসরি প্রতিবাদ করতে পারেন না, তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদ এবং পক্ষপাত জানান ব্যালট পেপারে। মানুষ কী চান, এ বার সেটা বোঝা যাবে সামনের নির্বাচনে। মমতা মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করবেন। শুধু সেই দিনটির জন্য।

চলবে…