ইতিহাস বলে যে, ১৭৪২ সাল থেকে শুরু করে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত—এই দীর্ঘ ন’বছরে একাদিক্রমে মারাঠা আক্রমণ বাংলার অর্থনীতিকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। আর তারপরে ১৭৬৫ সালে বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে যে পালাবদল ঘটেছিল, সেটা শুধু রাজনীতির সীমিত গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি; তৎকালীন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এক ব্যাপক ও গভীর আলোড়ন নিয়ে এসেছিল। আরএসবেরই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে মানুষ ও প্রকৃতির রুদ্র রোষ নিয়ে অবশেষে ১৭৬৯-৭০ সালের মহামন্বন্তর দেখা দিয়েছিল, যার সুদূর-প্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া তখন নানাদিক থেকে বাংলার চহারাকে বদলে দিয়েছিল। বস্তুতঃ মারাঠা আক্রমণ ও মন্বন্তরের পরে বাংলার প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে ভেঙে পড়েছিল, তাতে জেলাগুলি থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মন্বন্তরের পরবর্তী বছরগুলিতে ধানের দর উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল, যা সেযুগের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ক্রমাবনতির একটা বড় কারণ ছিল। এছাড়া, মন্বন্তরের পরে পরপর তিন বছর ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠের ফসল যেন উপচে পড়েছিল। কিন্তু খোলা বাজারে এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল। এসময়ে বাজারে বিপুল পরিমাণে শস্য আমদানি হওয়ার কারণে নগদে বিক্রি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর পাইকাররাও দর আরও কমবার আশায় হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন। ফলে বড় ও মাঝারি গৃহস্থরা এসময়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন, এবং স্থানীয় জমিদারের খাজনা মেটাতে না পেরে অনেকে ‘দানিসদিগের জুলুমে’ জমিজমা ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন। এরপরে আঠারো শতকের আটের দশকে বাংলায় আবার খরা ও শস্যহানি ঘটেছিল। এরফলে কৃষিপণ্যের বাজারে তখন এক বিচিত্র অস্থিরতা দেখা দিয়েছি; খাদ্যশস্যের দাম হঠাৎ ওঠানামা করতে শুরু করেছিল। আর এই ওঠা এবং নামা উভয় ক্ষেত্রেই সুদখোর মহাজনের লাভ হয়েছিল। কারণ, বাজারে শস্যের দর বেশি হলে গরিব চাষি-শ্রমজীবী ও নিঃসম্বলদের উপবাস অনিবার্য ছিল; আর দর পড়ে গেলে ধনী ও মাঝারি চাষিদের পক্ষে জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ মিটিয়ে দিনযাপন করা দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এই তথ্যের ঐতিহাসিক উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ১৭৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে বীরভূম জেলায় ধানের দর টাকা প্রতি চার মণ হওয়ার ফলে ধনী ও মাঝারি চাষিদের মাথায় হাত পড়েছিল। কিন্তু এর দু’বছর পরে, ১৭৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাজারে ধানের দর হল টাকা প্রতি একমণ পনেরো সের হয়ে যাওয়ার ফলে তখন গরিবের ঘরে হাঁড়ি চড়েনি। তৎকালীন কৃষিপণ্যের বাজারের এই অদম্য অস্থিরতার প্রভাব সমাজের গভীরে ও লোকচক্ষুর আড়ালে পড়েছিল। আঠারো শতকের আটের দশকে লেখা কয়েকটি পুঁথির ‘পুষ্পিকা’ অংশে তখনকার এই খরা ও শস্যহানির বিচিত্র ধরণের কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকা কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি পুঁথির (সংখ্যা ১২৩৩) পুষ্পিকা অংশে পাওয়া যায়—

“… ই বৎসর আবাদ অল্প হইয়াছে ভাল রকমে হইল ইক্ষু পোস্যদ্য হয় নাই কাপাস টাকায় ৩॥০ চোদ্দ্য পুয়া তাই পায় নাই।” (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রামায়ণের পুঁথি সংখ্যা ১২৩৩)

অর্থাৎ—তখন আবাদ অল্প হলেও আখের ফলন ভালোই হয়েছিল, তবে পোস্ত হয়নি। আর কার্পাস তুলো টাকায় মাত্র সাড়ে তিন সের পাওয়া গিয়েছিল, তবে সেটাও আবার সবসময়ে পাওয়া যায়নি।

“… গত সন দেবতা সুখা করিয়াছে এক্ষেণে চালের দর চর্ব্বিস পচিশ পাই আর কি প্রকার হয়।” (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রামায়ণের পুঁথি সংখ্যা ৪৯১)

অর্থাৎ—গতবছর খরা হওয়ায় এবছর চালের দর ঊর্ধ্বগামী, টাকায় মাত্র ২৪/২৫ সের। আরও কত দাম বাড়বে কে জানে!

আবার বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত থাকা কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি পুঁথির ‘পুষ্পিকা’ অংশে পুঁথির লিপিকর জানিয়েছিলেন—

“… ছেয়াসি সালে ইজারা করিয়াছিলাম সে গ্রামে টোটা পড়িয়াছিল সেই টোটার দায়ে পলাতক হইয়া আঙ্গরোল গ্রামে গিয়াছিলাম তাহাতে এই পুঁথি বসিয়া লিখিয়াছিলাম ইতি …।”

অর্থাৎ—লিপিকর ১৭৮৬ সালে কিছু জমি ইজারা নিয়েছিলেন, কিন্তু এরপরে পোকার উৎপাতে শস্যহানি হওয়ার জন্য তিনি নিজের গ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী আঙ্গরোল গ্রামে গিয়ে জীবিকার্জনের জন্য পুঁথি লেখা শুরু করেছিলেন।

তবে এসময়ে শুধু চাষের ক্ষেত্রে নয়, কুটিরশিল্পগুলিরও নাভিশ্বাস তোলবার অবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছিল। এসবের প্রভাবে একসময়ে তৎকালীন বাংলার যেসব শহর জনাকীর্ণ ছিল, সেগুলো তখন পরিত্যক্ত হতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, শিল্পগুলি মুমূর্ষু হওয়ার কারণে যেখানে একসময়ে জমজমাট বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, সেখানে গুটিকয়েক দীনহীন কুঁড়েঘরমাত্র অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। আর অধিকাংশ সাধারণ মানুষই তখন নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন। মোটামুটিভাবে এটাই আলোচ্য সময়ের সমগ্র বাংলার সাধারণ ছবি ছিল। আর ঠিক এসময়েই বাংলার চাষী-রায়তদের একটা বড় অংশ নতুন জমাবন্দীর বিরুদ্ধে নিজেদের তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। তখন আগের তুলনায় তাঁদের খাজনা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে—এই অভিযোগে তাঁরা জমিদারকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, খাজনার হার না কমালে তাঁরা জমির পাট্টা নেবেন না। বস্তুতঃ অনেক রায়ত তখন নতুন হারে খাজনা দিতে অস্বীকার করে জেলা ছেড়ে অন্যত্র চলেও গিয়েছিলেন, যার ফলে ইজারাদাররা বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জমিদাররাও অনন্যোপায় ছিলেন। এছাড়া এসময়ে সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নতুন নতুন খাজনা-আবওয়াব ক্রমান্বয়ে চাষীদের ওপরে চেপেই গিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে ১৭৮৭ সালে বীরভূমের জেলা কালেক্টর কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, সেখানকার রায়তরা তখন শুধু কমিটি অফ রেভিনিউর কাছে নিজেদের অভিযোগপত্র পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা তাঁদের জমি ছেড়ে বিভিন্ন জেলাতে আশ্রয়ও নিয়েছিলেন; আর রাজস্ব আদায় কমে যাওয়ার জন্য জমিদারেরা বকেয়া সদর খাজনার বোঝা থেকেও মুক্তি পাননি। এসব তথ্য থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তী এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন বাংলার পরিত্যক্ত গ্রাম জনপদ নগর আর অকর্ষিত কৃষিভূমির ক্রমশঃ বিস্তার ঘটেছিল এবং দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির সঙ্গে তখন প্রশাসনিক কাঠামোও প্রায় ভেঙে পড়েছিল। আর এরই ফলস্বরূপ দারিদ্র্য, হতাশা আর বিশৃঙ্খলার উর্বর ভূমিতে তখন চোর-ডাকাত, সমাজবিরোধীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হয়েছিল এবং সবশেষে এসবকে ছাপিয়ে ক্ষমতাবান শ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে এক অভূতপূর্ব গণবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। একের পর এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বর্গীদের হাঙ্গামা, রাজনৈতিক পালাবদল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, মন্বন্তরোত্তর নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ খাজনার ক্রমবর্ধমান বোঝা, সরকার ও জমিদারদের যৌথ শোষণ ও নির্যাতন, ভূমিচ্যুত কৃষক, কর্মহীন কারুজীবী আর কর্মচ্যুত পাইক-পেয়াদা-চৌকিদারদের ছন্নছাড়া বিশাল বাহিনী, খাদ্যশস্যের দরে প্রচণ্ড অনিশ্চিত ওঠা-নামা, দ্রুত ছড়িয়ে পড়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি এক সর্বাত্মক প্রশাসনিক ভাঙন তখন এই বিদ্রোহের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে দিয়েছিল। যারফলে সেকালের সর্বস্বান্ত কৃষক-প্রজারা শুধুমাত্র নিজেদের বাঁচবার তাগিদেই এক বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তৎকালীন পূর্ব-ভারতে তখন এক অভূতপূর্ব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, যেটা সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ইতিহাস বলে যে, এই বিদ্রোহ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ১৭৬৩ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং সমগ্র বাংলা ও বিহার প্রদেশ এই বিদ্রোহের ঘটনাস্থল ছিল।

গবেষকদের মতে, সমগ্র অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ জুড়ে বাঙালির যে বিদ্রোহী মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেটার সবথেকে বড় প্রকাশ ছিল সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। কিন্তু এই গণবিদ্রোহটি কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবার অভিপ্রায়ে হয়নি, বরং এই বিদ্রোহটি সেযুগের দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়েরই ফলশ্রুতি ছিল; এই সংগ্রাম ছিল বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের হাত থেকে বাংলার জনগণের আত্মরক্ষার সংগ্রাম।

ইংরেজ বণিকদের নতুন রাজতন্ত্রের ফলে গ্রামবাংলার পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামো তখন একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যারফলে, বহু সম্পন্ন কৃষকও তখন ভূমিহীন কৃষক-মজুরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। এর আগে সাধারণ চাষী-মজুরেরা যে উপায়ে নিজেদের জীবিকা অর্জন করে চলেছিলেন, সেটা তখন পুরোনো গ্রামসমাজের সঙ্গেই বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। এরফলে নিজেদের চির-অভ্যস্ত জীবনের হঠাৎ এই পরিবর্তনে দিশেহারা কৃষক-মজুররা তখন শুধুমাত্র নিজেদের বাঁচবার তাগিদই অসঙ্গত ও অসংহত নতুন জীবন-পথের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন, এবং একাজ করতে গিয়ে তাঁরা অনেকেই অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, ইংরেজ বণিকদের কুঠি-কাছারি, আর জমিদার-জায়গিরদার-মহাজনদের ঘরের ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া ছাড়া তখন তাঁদের বাঁচবার আর কোন পথ অবশিষ্ট ছিল না। তৎকালীন বাংলার জেলাগুলিতে এই অরাজকতার মূল কারণ সেই জীবনবৃত্তি আর ক্ষুন্নিবৃত্তির গভীরে নিহিত ছিল। গবেষকদের মতে তখনকার এই অরাজকতার পিছনে অনেক কারণ নিহিত ছিল। এর মধ্যে কিছু কারণের উদ্ভব দুর্ভিক্ষের আগেই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যেমন—১৭৬৫ সালে নবাব নজমউদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানির সন্ধির শর্তানুযায়ী নবাবের সৈন্যসংখ্যা কমানো হয়েছিল। এরফলে তখন যাঁরা সৈন্যদল থেকে বরখাস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের জীবিকা অর্জনের অন্য কোন উপায়ের অভাবে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি করতে শুরু করেছিলেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তখন নিজেদের খরচ কমানোর জন্য যথাসম্ভব কমসংখ্যক সিপাহী নিয়োগ করতেন, ফলে তাঁদের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার কাজ ঠিকমত করা সম্ভব হত না। এমনকি অনেক সময়ে রক্ষকই ভক্ষকে পরিণত হয়ে যেতেন। অর্থাৎ—এসব সিপাহীরা ডাকাতদের কাজে বাধা না দিয়ে তাঁদের লুঠ করা মালের অংশীদার হয়ে যেতেন। এছাড়া সেযুগের কোন কোন জমিদারও ডাকাতির ব্যাপারে এঁদের মদত দিতেন এবং লুঠের অংশে নিজেদের ভাগ বসাতেন। সরকারি কর্মচারীদের গতিবিধির আগাম সংবাদ ডাকাতদের জানিয়ে দিয়ে তাঁরা তাঁদের সতর্ক করে দিতেন। এসব ডাকাতদের মধ্যে তখন সাধারণ মানুষ ছাড়াও একদল বিশেষ ধরণের ডাকাত ছিলেন, যাঁরা আবার সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। এঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তরবাংলায়। ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের অনেক আগে থেকেই বাংলায় এঁদের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক বছর ধরে চলেছিল।

গবেষকদের মতে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে একবছরের খরার সঙ্গে যদি ইংরেজ বণিকদের পর্বতপ্রমাণ লাভের আশায় খাদ্য-মজুত নীতি গৃহীত না হত, তাহলে হয়ত মন্বন্তর এতটা ভয়াবহ রূপ নিতে পারত না। কিন্তু সেই দুর্যোগের দিনগুলিতেও কোম্পানির সুপারভাইজাররা খাজনা আদায় করবার বিষয়ে বিশেষ ধরণের বাহাদুরি দেখিয়েছিলেন, আর এজন্য বাংলার সাধারণ মানুষ তখন যে বিভীষিকা ও মর্মযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে নিজেদের দিন কাটিয়েছিলেন, সেটাও ইতিহাসে নজিরবিহীন। বস্তুতঃ কোম্পানির নির্দয় নীতির ফলেই তখন শ্রমিক-শিল্পীদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কৃষকের পেটের অন্নে টান পড়েছিল। এসময়ে কৃষকরা সারাবছর রোদে-জলে চাষ করলেও সেই ফসল নিজেদের ঘরে তুলতে পারেননি, সেটা কোম্পানির ভাণ্ডারে গিয়ে মজুদ হয়েছিল; যারফলে শিল্পী-কৃষক-শ্রমিকদের অন্নাভাবে দিন কেটেছিল। আর এভাবেই তখন কোম্পানির শাসন ও শোষণ নীতির দ্বিমুখী অভিযানের ফলে এদেশীয়দের হাতে ও ভাতে মারবার ব্যবস্থা পাকা হয়েছিল। তৎকালীন গ্রাম্য অর্থনীতির এই বিপর্যয় অচিরেই দরিদ্র মানুষগুলিকে নিঃস্ব করে তুলেছিল। আর এসবের ফলে তৎকালীন বাংলার গ্রাম্যজীবনের অরক্ষিত গৃহপ্রাঙ্গণে বৃটিশ শক্তির এই হঠাৎ প্রবেশ যাঁদের সর্বহারা করে তুলেছিল, তাঁদের যখন আর হারাবার মত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি, তখন তাঁরা নিজেদের মুক্তির পথ খোঁজার জন্য সংঘর্ষ-সংঘাতের পথই বেছে নিয়েছিলেন; এবং নীরবে মরবার আগে শেষবারের জন্য সোজা হয়ে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। অত্যাচারীকে শুধু শত্রু বলে মনে করেই এঁরা ক্ষান্ত থাকেননি, বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর এই বিদ্রোহই তখন সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অস্ত্রধারণের মধ্যে দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছিল। যেহেতু সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা তখন এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাই ইতিহাসে এটি সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ নামে পরিচিত। সমকালীন ক্ষুধাতাড়িত মুসলমান রায়তদের মধ্যে অনেকেই এই বিদ্রোহে ফকিরদের সঙ্গে এবং হিন্দুরা সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। আর এই উভয় দলই রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ে একযোগে বাংলার বুকে অরাজকতা, লুণ্ঠন ও ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। যদিও এদেশের কৃষক তথা শ্রমজীবী মানুষের ধৈর্য ও সহনশীলতা বরাবরই অপরিসীম, কিন্তু কখনও কখনও নিষ্ঠুর শাসন-শোষণ সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাঁদের সহ্যের বাঁধও যে ভেঙে যায়—এই বিদ্রোহ তখন একথাই প্রমাণিত করে দিয়েছিল। এসময়ে এঁরা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই রুখে দাঁড়ায় সমবেতভাবে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। নিজেদের উপরে শাসকের আঘাতের বিরুদ্ধে এঁরা প্রত্যাঘাত করবার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

সমকালীন বিভিন্ন নথি থেকে জানা যায় যে, খাজনা দিতে অপারগ কৃষক-রায়তদের আবেদন-নিবেদন ও আর্জিপত্র দিয়ে খুব সাধারণভাবেই এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল। তখন বিভিন্ন জেলার প্রজারা বিচ্ছিন্নভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের আর্জিপত্র পাঠিয়েছিলেন এবং অভাব-অভিযোগ জানিয়ে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েছিল এবং এরপরে তাঁরা সদরে শ’য়ে শ’য়ে, হাজারে হাজারে জমা হয়ে সরকারি অফিস ঘেরাও করে ও কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে নিজেদের দাবি আদায় করবার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তখন প্রথমে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটেছিল। ১৭৮৭ সালে বীরভূমের জেলা-কালেক্টর কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর জেলার রায়তরা শুধু কমিটি অফ রেভিনিউর কাছে নিজেদের অভিযোগপত্র পাঠাননি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের জমি ছেড়ে ভিন্ন জেলাতেও চলে গিয়েছেন। এরপরে ১৭৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি রেভিনিউ বোর্ডের কাছে পুনরায় যে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, সেটা থেকে জানা যে, তখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে কৃষকরা সামগ্রিকভাবে জমায়েত হতে শুরু করেছিলেন এবং ইজারাদারদের সঙ্গে কোন ধরণের আপস-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত খাজনা আদায় বন্ধ করে দেওয়াটা তখনকার রায়ত-কৃষকদের মধ্যে প্রায় একটা রীতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর এর পরের বছর, অর্থাৎ—১৭৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আবার জানিয়েছিলেন যে, প্রায় সমগ্র বীরভূম জেলা জমাবন্দীর বিরোধিতা করতে সশস্ত্র হয়ে রয়েছে।

গবেষকদের মতে, রায়তদের এই অসন্তোষের আগুন এসময় থেকেই তীব্র আকার ধারণ করতে শুরু করলেও, এর শুরু কিন্তু অনেক আগে থেকেই হয়ে গিয়েছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ১৭৭০ সালের ২রা জুন তারিখে মহম্মদ রেজা খাঁ একটি পত্রে গভর্নরকে জানিয়েছিলেন যে, তখনই চলতি বছরের খাজনার বিষয়ে বন্দোবস্ত হওয়ার দরকার রয়েছে। কিন্তু এরপরে এবিষয়ে জমিদার বা চাষিদের সঙ্গে বন্দোবস্তের শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁরা সরাসরি কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যেহেতু জেলার ওপরে তাঁদের কোন ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ নেই, সেহেতু তাঁরা বন্দোবস্তের শর্ত নিয়ে কোন ধরণের আলোচনা করতে পারবেন না।

“The band-o-bast for the year 1170 (Fasli) should be settled at this time. But when the writers speak to the zamindars and farmers about the term of the band-o-bast, they straightway reply, ‘We have no power over the districts. How can we discuss the terms?’ … The farmers also from their mistaken notions assert that if the zamindars are deprived of their customary privileges, nothing will be left to them (The farmers). They have accordingly declined to offer terms and even refuse to come to Murshidabad.” (Calendar of Persian Correspondence, Vol. III, Letter No. 234, p- 71)

আসলে তখন থেকেই বাড়তি রাজস্ব না কমালে কেউ আর চাষের চুক্তিতে আসতে রাজি হচ্ছিলেন না। প্রাথমিক এই খাজনা-বন্ধের আন্দোলনই পরে দ্রুতগতিতে খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে এবং জমি দখল, আদায়ী খাজনা ও সরকারি ধনভাণ্ডার লুঠপাটে পরিণত হয়েছিল। এই বিক্ষুব্ধ জনতাই তখন বিভিন্ন শহরে ও গঞ্জে হানা দিয়েছিল, তাঁদের লক্ষ্য ছিল কোম্পানির কুঠিবাড়িগুলি আর জমিদার-জোতদারদের শস্যগোলা। এর ফলস্বরূপ প্রথমে ১৭৮৮ সালের অক্টোবর মাসে বীরভূম থেকে আদায়ীকৃত সরকারি রাজস্ব লুঠ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল।

“In October 1788, the Calcutta newspaper announced that a Beerbhoom treasure party had been attacked on the South of the Adji, the military guard overpowered, five men slain and more than three thousand pounds worth of silver carried off.” (Annals of Rural Bengal, W. W. Hunter, p- 17)

তবে এর আগেই ১৭৮৫ সালের মে মাসে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর একটি জরুরি বার্তায় কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে যা কিছু জানিয়েছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ করলে হয়—

‘মুর্শিদাবাদের পশ্চিম সীমানা বরাবর দলে দলে সশস্ত্র ডাকাত এসে জড় হচ্ছে। অজয়ের পাড়ে গভীর জঙ্গলে তাঁদের ঘাঁটি। তাঁরা সংখ্যায় চারশোর কাছাকাছি। সুযোগ পেলেই এসব ডাকাতের দল গ্রাম-জনপদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। লুঠপাট করে তাঁদের সর্বস্বান্ত করে চলে যাচ্ছে। সরকারি কুঠিও বাদ পড়ছে না।’

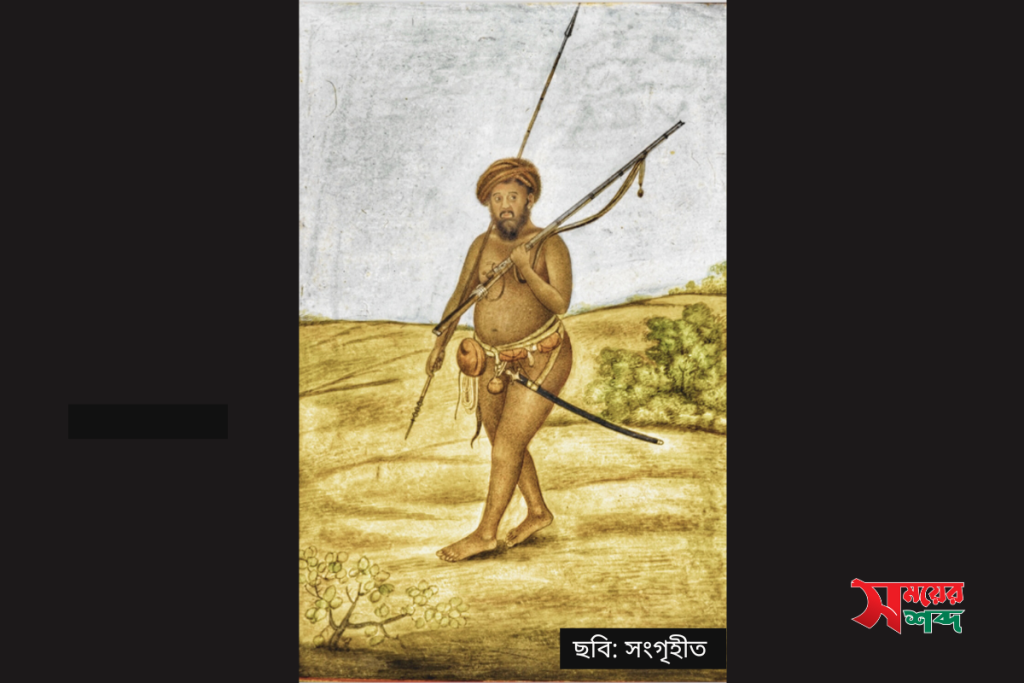

তীরধনুক, টাঙ্গি-বর্শা, ঢাল-তলোয়ার থেকে শুরু করে দেশীয় গাদা বন্দুক এসব মানুষের অস্ত্র ছিল। এভাবে একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ তখন অচিরেই সশস্ত্র বিক্ষোভের রূপ নিয়েছিল; গণ-অসন্তোষের উর্বর ভূমিতে গণ-বিদ্রোহের জন্ম হয়েছিল। যদিও সমকালীন সরকারি পরিভাষায় এসব মানুষেরা নিছকই ডাকাত, লুঠেরা, বর্বর, পাহাড়িয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণের মধ্যে এঁদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রবল সংখ্যা-বৃদ্ধি সেযুগের সরকারি চরিত্রায়ণের যথার্থতা সম্পর্কে পরবর্তীসময়ের গবেষকদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে এখানে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বীরভূম জেলার কালেক্টরের কাছে ১৭৮৮ সালের ২১শে মে তারিখে প্রেরিত একটি প্রস্তাবের কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে, যেটা নিম্নরূপ ছিল—

“কোথাও যদি কখনও উত্তেজিত রায়তরা জমায়েত হয়ে কোন রকমের হৈ-হল্লা করেন, কালেক্টর তৎক্ষণাৎ তাঁদের অভিযোগগুলি শুনে তদন্তের আশ্বাস দেবেন। এবং কালেক্টর এব্যাপারে সরেজমিনে তদন্ত করতে নিজে যাবেন, আর নিতান্তই অপারগ হলে সহকারীকে পাঠাবেন। কিন্তু এতেও যদি উত্তেজিত জনতা শান্ত না হয়, তাহলে কালেক্টর তখন তাঁদের এধরণের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের বা সরকার-বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকবার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করবেন। তবে তাতেও যদি কাজ না হয়, অর্থাৎ—তখনও তাঁরা যদি সরকারি আদেশ মানতে অস্বীকার করে, তাহলে তিনি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের দলপতিকে গ্রেপ্তার করবেন। তবে এবিষয়ে সর্বদাই তাঁকে ধৈর্য ও সংযম রক্ষা করে চলতে হবে, আর যাতে যথাসম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়—সে ব্যবস্থা করতে হবে। এমনতর বিষয়ে ধৃত ব্যক্তিদের ডাকাতি ও বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচারের জন্য ফৌজদারি আদালতে চালান দিতে হবে।”

এভাবেই তখন বিদ্রোহী কৃষক-রায়তরা সরকারি পরিভাষায় ডাকাতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, বিদেশী সরকারই সর্বপ্রথম এঁদের ডাকাত আখ্যা তো দিয়েছিলই এবং একইসঙ্গে বিদ্রোহী বলেও অভিহিত করেছিল।

এবারে এখানে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটা উঠে আসে, সেটা হল যে, বিক্ষুব্ধ রায়ত-কৃষকদের এই বিদ্রোহ ইতিহাসে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ নামে পরিচিত হয়েছে কেন এবং সন্ন্যাসী-ফকিরেরা কিভাবে এই বিদ্রোহের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন? যদিও ইতিহাস থেকে এই প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু তবুও তৎকালীন শাসকদের চিঠিপত্রে এই বিদ্রোহ সন্ন্যাসী-ফকিরদের আক্রমণ বলে উল্লেখিত হয়েছিল বলেই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ‘Calendar of Persian Correspondence’ এবং ‘সিয়র-উল-মুতাক্ষরিন’ নামক ঘটনাপঞ্জী আকারে লিখিত গ্রন্থ দুটিতে পাওয়া যায় যে, আলোচ্য সময়ের ভারতে মারাঠা সম্প্রদায়ভুক্ত গোসাঁই, শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত নাগা, ভোজপুরী এবং মাদারী সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন দলের ফকিররা দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু তখন এঁরাই যে দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ও বিহারের ওপরে আক্রমণ চালিয়ে লুঠপাঠ করেছিলেন, এমন কথার উল্লেখ কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না। তবে, ইতিহাস থেকে এই তথ্য অবশ্যই পাওয়া যায় যে, মোঘল শাসনের মধ্য ও শেষপর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল নিজেদের যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিজমা দখল করে অথবা দান হিসেবে জমিজমা গ্রহণ করে স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। এবং কালক্রমে এসব গৃহী-সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা তখন চাষবাস শুরু করে রীতিমত কৃষকে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ১৭৮৩ সালের ৬ই মার্চ তারিখে ময়মনসিংহের কয়েকজন জমিদার ইংরেজ সরকারের কাছে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটা থেকে জানা যায় যে, বিহারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সন্ন্যাসীরাই তখন সেখানে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন এবং তাঁরা সেখানে মহাজনি কারবার, ধান্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্যও আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এমনকি এসবের জন্য তাঁরা মৃগীনদীর ওপরে লালাগঞ্জে একটি হাটও স্থাপন করেছিলেন। (Petition of the zamindars of paragans Mymensingh, Jafarsah, Alapsign and Sherpur, 6. 3. 1783; Quoted in The Sannyasis in Mymensingh, J. M. Ghosh, p- 4) সুতরাং ১৭৮২-৮৩ সালে সন্ন্যাসীরা যেখানে রীতিমতো বসবাস করতে শুরু করেছিলেন বলে উল্লিখিত পত্র থেকে জানা যায়, সেখানে তাঁদের আগমন যে এর বেশ কিছু বছর আগেই ঘটেছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ, কোন একটি দলের পক্ষে মহাজনি কারবার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের শুরু অথবা হাট স্থাপন—সেখানে তাঁদের বসবাসের নিশ্চয়তালাভের বেশকিছু পরেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু এঁরা তখন গৃহী-সন্ন্যাসীতে পরিণত হলেও, একদিকে যেমন সন্ন্যাসী-ফকিরের পোশাক পরিধান করতেন, অন্যদিকে তেমনি চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বছরের বিভিন্ন সময়ে বা পালা-পার্বণে দলবদ্ধভাবে তীর্থভ্রমণ করবার জন্য যাত্রাও করতেন। তৎকালীন বাংলায় বসবাসকারী এসব সন্ন্যাসীরা প্রধানতঃ গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, আর ফকিরেরা মূলতঃ মাদারী সম্প্রদায়ের ছিলেন। সেযুগের উত্তরবঙ্গে এঁদের অনেক দরগা ও তীর্থক্ষেত্র থাকবার জন্য সেখানেই এঁরা সবথেকে বেশি জমায়েত হতেন। কিন্তু এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকেই কৃষক হিসেবে এঁরা যেমন সরকারের শোষণের শিকার হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি আবার একটা ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে এঁদের তীর্থযাত্রার পথে নানাধরণের কর বসিয়ে সরকার এঁদের থেকে নানাধরণের মুনাফা তুলতে চাওয়ার কারণে, এদিক থেকেও এঁরা ইংরেজ সরকারের শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। এছাড়া সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা প্রথানুযায়ী তীর্থযাত্রার পথের দু’পাশে থাকা গ্রামবাসীর কাছ থেকে এঁরা দান সংগ্রহ করতেন। কিন্তু বাংলায় দ্বৈত শাসন শুরু হওয়ার পরে রায়তদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটবার জন্য এই সন্ন্যাসীদের দাবি মেটাতে গিয়ে রাজস্বে টান পড়তে শুরু করেছিল। এরফলে সুপ্রাচীন কাল থেকে চালু থাকা সন্ন্যাসীদের এই দান পাওয়ার দাবিকে ইংরেজ সরকার খারিজ করে দিলে তাঁরা এই বিষয়টিকে নিজেদের অধিকারের ওপরে বিদেশী সরকারের বে-আইনি হস্তক্ষেপ বলে মনে করে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে এদেশের লৌকিক প্রথায় অযথা হস্তক্ষেপ তথা বাধার সৃষ্টি করছেন—এধরণের একটি রাজনৈতিক চিন্তাও তখন এঁদের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। আর এসবের ফলস্বরূপই তখন উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়েছিল এবং সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদ্রোহী হওয়া ছাড়া এঁদেরও ধর্মরক্ষা ও প্রাণরক্ষা করবার অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। আলোচ্য সময়ের বাংলা ও বিহারের কৃষক-বিদ্রোহে এঁদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং একইসঙ্গে দলবদ্ধভাবে তীর্থভ্রমণের কারণেই তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই কৃষক-বিদ্রোহকে ‘বহিরাগত ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ও দস্যু কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণ’ নামে অভিহিত করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ লর্ড হেস্টিংসই সর্বপ্রথম কোন সরকারি ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তখন এই কৃষক-বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

যিনি এই সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন, যিনি তখন কয়েক হাজার সর্বহারা মানুষকে নিজের দলভুক্ত করে বিদ্রোহের দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিটির নাম ছিল মজনু শাহ। এই মজনু শাহ সম্পর্কে শান্তিময় রায় জানিয়েছিলেন—

“The role of Majnushah is particularly significant. He was an organiser of great ability, a great commander-in-chief who fought in the midst of a very trying situation against the superior armed forces of the British.” (Freedom Movement and Indian Muslims, Santimay Roy, p- 1)

১২২০ বঙ্গাব্দে জনৈক পঞ্চানন দাস কর্তৃক রচিত ‘মজনুর কবিতা’ নামের একটি রূচনার সন্ধান পাওয়া যায়, যার পটভূমিকা এই ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল। এতে মজনু শাহের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, রাজকীয় চালচলন ও শক্তিমান একজন যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যে চরিত্রটি পাওয়া যায়, সেটা নিম্নরূপ—

“শুন সভে একভাবে নৌতুন রচনা।

বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বারনা॥

কালান্তক যম বেটাক্ কে বলে ফকির।

যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥

সাহেব সুভার মত চলন্ সুঠাম।

আগে চলে ঝাণ্ডাবান ঝাউল নিশান॥

উঠ, গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি।

জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি॥

চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।

মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥

দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম।

থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধূম॥

বড়ই দুখখিত হৈল পলাইব কোথা।

মন দিয়া শুন সভে লোকের অবস্থা॥

যেদিন যেখানে যায়্যা করেন আখড়া।

একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া॥

সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুয়া।

আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া॥

ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।

পাছুয়া বেপারী পলায় গাছে ছাড়্যা গুড়॥

নারীলোক না বান্ধে চুল না পরে কাপড়।

সর্বস্ব ঘরে থুয়্যা পাথারে দেয় নড়॥

হালুয়া ছাড়িয়া পলায় লাঙ্গল জোয়াল।

পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওয়াল॥

বড় মনুষ্যের নারী পলায় সঙ্গে লয়্যা দাসী।

জটার মধ্যে ধন লয়্যা পলায় সন্ন্যাসী॥”

(রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পঞ্চম ভাগ, বিশেষ সংখ্যা, সেরপুরের হাতহাস, পৃ: ৭৯-৮০)

এই মজনুর কার্যকলাপের ফলে তখন উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় ইংরেজরা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছিলেন এবং কোম্পানি সরকারের সমগ্র বাহিনীর সাহায্যেও তাঁকে দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

মজনু শাহ ছাড়া আঠারো শতকের বাংলায় এই বিদ্রোহে যাঁরা নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী অন্যতম ছিলেন। যদিও বর্তমানে অনেকেই এঁদের কাল্পনিক চরিত্র বলে ভুল ধারণা করে থাকেন, কিন্তু এঁরা দু’জনেই আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বস্তুতঃ ১৭৮৭ সালে মজনু শাহের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলার সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নায়ক ও নায়িকা হিসেবে এই দু’জনের নাম শোনা গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৭৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ী ঢাকার সরকারি কাস্টমসের সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, ভবানী পাঠক নামের একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি পথে তাঁদের পণ্যবাহী নৌকা লুঠ করে নিয়েছেন। (Letter from Lt. Brenan to the Collector of Rangpur, 28th June 1787, quoted in A Report on the District of Rangpur, E. G. Glazier, p- 61) এই ভবানী পাঠক তখন দেবী চৌধুরানীর সহযোগিতায় একদল বিদ্রোহী সেনা নিয়ে প্রায়শঃই ইংরেজ ও বিদেশী বণিকদের নৌকা লুঠপাট করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও এই দুঃসাহসী ব্যক্তিটির সম্পর্কে ইতিহাস থেকে বিশেষ কিছু জানতে পারা যায় না, কিন্তু তবুও সমকালীন ইংরেজ কর্মচারী ও সেনানায়কদের পত্রগুলিতে এবং গ্লেজিয়ার সাহেবের লেখা রংপুর জেলার বিবরণে (A Report on the District of Rangpur, E. G. Glazier) ভবানী পাঠক সম্পর্কে যে সামান্য তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেসবের মধ্য দিয়েই সেযুগের এই বিদ্রোহী নায়কের গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্লেজিয়ার সাহেবের মত ছিল যে, ভবানী পাঠক রংপুর জেলার বাজপুর নামক জায়গার অধিবাসী ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের সূচনাপর্ব থেকেই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তৎকালীন ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্তী কোন একজায়গার গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে এই বিদ্রোহ সংগঠন ও পরিচালনে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর দলের মধ্যে বহু পাঠানও ছিলেন, এমনকি পাঠকের বাহিনীর প্রধান সেনাপতিও একজন পাঠান ব্যক্তি ছিলেন। (A Report on the District of Rangpur, E. G. Glazier, p- 41) অবশেষে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর বিরুদ্ধে একটি ইংরেজ সৈন্যদল প্রেরিত হয়েছিল। এরপরে কোন একদিন পাঠক তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুচর সমেত এই ইংরেজ বাহিনীর দ্বারা হঠাৎই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, এবং সেদিন একটি ভীষণ জলযুদ্ধের পরে পাঠকের দল ইংরেজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। সেদিনের এই ভীষণ যুদ্ধে ভবানী পাঠক, তাঁর প্রধান সহকারী পাঠান সেনাপতি ও অন্য দু’জন সহকারী নিহত হয়েছিলেন; এবং আটজন আহত ব্যক্তিসহ বাকি পঞ্চাশজন ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তাছাড়া সেদিন বিদ্রোহীদের সাতটি নৌকা, যেগুলি অস্ত্রসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল, সেগুলিও ইংরেজদের হস্তগত হয়েছিল। (A Report on the District of Rangpur, E. G. Glazier, p- 67) তবে দেবী চৌধুরানী খুব সম্ভবতঃ সেদিন পাঠকের দলের সঙ্গে ছিলেন না। কারণ, ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী চৌধুরানীর আক্রমণে বিদেশী শাসকরা যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, এর নজিরও সমকালীন ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন নথিপত্রে পাওয়া যায়। (Letter from the Collector of Rangpur to Lt. Brennan, 12th July 1787, A Report on the District of Rangpur, E. G. Glazier, p- 67) এছাড়া সমকালীন বিভিন্ন সরকারি নথি থেকে একথাও জানা যায় যে, এই ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে মজনু শাহেরও যথেষ্ট পরিমাণে যোগাযোগ ছিল; আর ইংরেজদের নথিপত্রে এঁদের সকলকেই তখন ডাকাত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, লেফ্টেন্যান্ট ব্রেনানের রিপোর্ট থেকেই পরবর্তীসময়ে গ্লেজিয়ার সাহেব দেবী চৌধুরানীর অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—

“We just catch a glimpse from the lieutenant’s report of a female dacoit by name Devi Choudhu-ranee also in league with Pattak who lived in beats, had a large force of Burkandazes in her pay and committed dacoities on her own account besides getting a share of the booty obtained by Pattak.” (A Report on the District of Rangpur, E. G. Glazier, p- 12)

এই দেবী চৌধুরানীকে গ্লেজিয়ার সাহেব সেযুগের একজন জমিদার বলে উল্লেখ করেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ চৌধুরানী শব্দটিই তাঁর এই অনুমানের পিছনের মূল কারণ ছিল। এছাড়া দেবী চৌধুরানী তখন সবসময় নৌকায় লুকিয়ে থাকতেন বলেই তিনি একথাও অনুমান করেছিলেন যে, তিনি হয়ত কোম্পানি সরকারকে সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পেরেই পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহী কৃষকদের পরিচালিকারূপে তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। (A Report on the District of Rangpur, E. G. Glazier, p- 12)

সেযুগের সরকারি নথিতে উল্লিখিত এই মহিলা ডাকাতকে গ্রেপ্তার করবার অনুমতি চেয়ে লেফ্টেন্যান্ট ব্রেনান তখন রংপুরের কালেক্টরকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটার উত্তরে কালেক্টর সাহেব তাঁকে জানিয়েছিলেন—

“I cannot at present give you any orders, with respect to the female Dacoit, mentioned in your letter. If on examination of the Bengal papers, which you have sent it shall appear that there are sufficient grounds for apprehending her, and if she shall be found within the limits of my jurisdiction, I shall hereafter send you such orders as may be necessary.” (Letter from D. H. McDowell to Lt. Brenan, dated: 12th July 1787, quoted in Bengal District Record: Rangpur (1786-87), Vol. VI)

কিন্তু এই দেবী চৌধুরানীর যে শেষপর্যন্ত কি পরিণতি হয়েছিল, ইতিহাস থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

এছাড়া এই বিদ্রোহীদের দলে তখন অন্য যে ক’জন নামকরা নায়ক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দর্পদেব, মজনু শাহের ভাই মুসা শাহ, রামানন্দ গোঁসাই, কৃপানাথ, ইমামবাড়ী শাহ, সোভান আলি প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেযুগের সাধারণ দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষেরা এই বিদ্রোহের শামিল হওয়ার পরে, তাঁদের সহযোগিতায় আশ্বস্ত এই বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান পরিচালক মজনু শাহ স্থানীয় ধনী সম্প্রদায় ও জমিদারদের সমর্থনলাভ করাকে নিজের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করেছিলেন। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই ১৭৭২ সালে মজনু শাহ তৎকালীন বাংলার বৃহত্তম জমিদার নাটোরের রানী ভবানীর কাছে একটি পত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে বিনীত আবেদন জানিয়েছিলেন। (The Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Jamini Mohan Ghosh, p- 11) কিন্তু এর পরবর্তীসময়ে নাটোরের বিভিন্ন জায়গায় সন্ন্যাসী-ফকিরদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ব্যাপক লুণ্ঠনের তৎপরতা দেখে ঐতিহাসিকেরা একথাই অনুমান করেন যে, তখন রানী ভবানীর কাছ থেকে এবিষয়ে তাঁরা কোন রকমের সাহায্যের আশ্বাস পাননি। তবে রানী ভবানী সাহায্য না করলেও সমকালীন অন্যান্য অনেক জমিদারই তাঁদের দিকে নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তখনকার এসব বিদ্রোহী সন্ন্যাসী-ফকিরদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় শক্তিশালী ইংরেজ শাসকদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠবার পিছনে এটাও একটা মস্ত বড় কারণ ছিল। তাঁরা সন্দেহ করেছিলেন যে, বিদ্রোহীদের এই ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্যের পিছনে হয়ত সরকারের অনুগৃহীত জমিদারদের একাংশেরই বিদ্রোহীদের প্রতি গোপন আনুগত্য ও সহায়তা রয়েছে। এরফলে তখন একদিকে যেমন ইংরেজ সরকারের রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি আদায়কৃত রাজস্ব আবার বিদ্রোহীদের দ্বারাই লুণ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া এই একইসময়ে বিদ্রোহীরা স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকেও কর আদায় আরম্ভ করেছিলেন। আর তখন আপসের জন্যই হোক, কিংবা বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদেই হোক,—বিদ্রোহীদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে এসব জমিদারেরা বিদ্রোহীদের শক্তির প্রতি নিজেদের আনুগত্যই দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া জমিদারেরা যখন সরকারের কাছে নির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দেওয়ার অক্ষমতার কারণ হিসেবে সন্ন্যাসী-ফকিরদের আক্রমণের অজুহাত দেখিয়ে আবেদন-নিবেদন করেছিলেন, ইংরেজ সরকার তাঁদের সেই আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করতে রাজি হয়নি। এমনকি কোম্পানির মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল পর্যন্ত তখন খাজনা মকুবের কোন ধরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে রাজি হয়নি। তাঁরা পরিষ্কার করেই জমিদারদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁদের কোনরকমের ক্ষতির দায়িত্ব সরকার নিতে পারবে না। জমিদারেরাই এধরণের ঝুঁকি নিতে বাধ্য। ফলে বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনে আলোচ্য সময়ের রায়ত-জমিদারেরা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, কোম্পানি তাঁদের কড়ায়গণ্ডায় সমস্ত রাজস্ব মিটিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল।

ওই সময়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের একের পর এক যুদ্ধে পরাজয়ের বিষয়ে সরকারপক্ষ থেকে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল, সেটা নিম্নরূপ ছিল—

“… the ryots gave no assistance but joined the Sannyasis with lathies and showed the Sannyasis those whom they saw and concealed themselves in long grass and jungle and if any of the sepoys attempted to go into their villages they made a noise to bring the Sannyasis and they plundered the sepoy’s firelocks.” (Two Letters from Mr. Purling, Supervisor of Rangpur to the Revenue Council, dated: 29th and 31st December 1772, quoted in Annals of Rural Bengal, W. W. Hunter, p: 50-51)

ঐতিহাসিকদের মতে, খুব সম্ভবতঃ ১৭৭১ সালের প্রথমদিকে মজনু নিজের বাহিনী নিয়ে পূর্ণিয়ার ভিতর দিয়ে সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন, এবং তারপরে কোম্পানির সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে সেবারের মত দলবল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেবারের এই পরাজয়ের গ্লানি মজনু শাহ সহজে ভুলতে পারেননি বলেই এরপরে ১৭৭২ সালে পুনরায় বাংলায় তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। এবারে মজনু ও তাঁর দল অসম্ভব দ্রুতগতিতে সমস্ত পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এমন তৎপরতা চালিয়েছিলেন যে, কোম্পানির সিপাহীদের পক্ষে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এসময় থেকেই মজনুর কার্যকলাপ কোম্পানির কালেক্টর ও জমিদারদের আরও ভাবিয়ে তুলেছিল। তাছাড়া এসময় থেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্ন্যাসী-ফকিরদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের খবর আসতে শুরু করেছিল এবং একইসঙ্গে খাজনা মকুব করবার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সরকারের কাছে একের পর এক আবেদন জমা পড়তে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, এসময়ে ভীত-সন্ত্রস্ত শাসনকর্তারা মজনু শাহকে সৈন্যদল ভেঙে দেওয়ার বা যুদ্ধ না করে জেলা পরিত্যাগ করবার অনুরোধ করে বারবার পত্র লিখেছিলেন বলেও জানা যায়। (ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, সুপ্রকাশ রায়, পৃ: ৪২-৪৩)

সমকালীন বিভিন্ন সরকারি নথি থেকে একথাও জানা যায় যে, তৎকালীন কলকাতার মানুষেরাও তখন সন্ন্যাসীদের আক্রমণের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন বলে কলকাতার নিরাপত্তার কথা ভেবে একটি আইন জারি করে শহরে থাকা সমস্ত বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের রাতারাতি এখান থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে তখন কোম্পানি সরকারের পক্ষ থেকে যে আইনি নোটিশটি জারি করা হয়েছিল, সেটা নিম্নরূপ ছিল—

“Notice is hereby given to all Bairagis and Sannyasis who are travellers, strangers and passengers in this country, accepting such of the caste of Ramanandi and Gauria who have for a long time been settled and receive a maintenance in land money or Gundi from the Government or the Zamindars of the province, likewise, such Sannyasis as are allowed charity ground for executing of religious offices etc., to leave the town of Calcutta, its precinties, or any other place of residence in it within seven days from the publication of this advertisement, and depart from the Subahs of Bengal and Bihar in two months.

It is further declared that if any of the above mentioned sects shall be found in Bengal or Bihar at the expiration of two months they are to be seized and put on the roads for life made to work at the public buildings and have their property confiscated to the Government. If any one with a view of evading the intent of this publication shall claim donations of land and his claim be falsified he will be punished as above directed.” (Secret Consultation No. 6, dated 21st January 1773. Quoted in ‘Dawn of New India’, Brajendra Nath Banerjee, p- 33)

যাই হোক, কোম্পানি সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তখন সন্ন্যাসী ও ফকিরদের এসব কার্যকলাপ যে বন্ধ করা সম্ভব হয়নি, এর প্রমাণও সমকালের নথিগুলিতে পাওয়া যায়।

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী-ফকিরদের বিষয়ে কোম্পানির সমকালীন চিঠিপত্রে যে অভিযোগটি বারবার করা হয়েছিল, সেটা ছিল যে, তখন এঁরা নাকি গ্রামবাসীদের ধনসম্পদ যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করেছিলেন। কিন্তু এই সংঘর্ষে গ্রামবাসীরা যে স্বেচ্ছায় ও সক্রিয়ভাবে সন্ন্যাসী-ফকিরদের সাহায্য করেছিলেন, এবিষয়ে কোনরকম সন্দেহের অবকাশই নেই। কারণ কোন কোন চিঠিতে দেখা যায় যে, বিদ্রোহীরা যাতে জনসাধারণের সম্পত্তি হরণ ও তাঁদের ওপরে কোনরকমের অত্যাচার না করেন, এজন্য এই বিদ্রোহের নায়করা তাঁদের অনুচরদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর সাধারণ মানুষকে নিয়ে, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তখন যে বিদ্রোহ হয়েছিল, তাতে সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি হওয়া সম্ভব ছিল না। বরং বিদ্রোহীদের কিছু কিছু চিঠিপত্রে জানানো হয়েছিল যে, গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগী তাঁদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের ওপরে কোনরকমের অত্যাচার করেন নি। শুধু তাই নয়, বহু কৃষকও বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেছিলেন এবং সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করে সেই কর বিদ্রোহীদের হাতে স্বেচ্ছায় অর্পণ করেছিলেন। তখনকার সাধারণ মানুষের এই অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণেই কোম্পানি সরকার নিজের বিশাল সামরিক বাহিনী নিয়ে বহু চেষ্টা করেও মজনুকে গ্রেপ্তার এবং ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধুরানীকে দমন করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছিল। কথিত রয়েছে যে, মজনু জমিদার বা কোম্পানির কাছ থেকে লুন্ঠিত ধনসম্পদ সাধারণ মানুষের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিলিয়ে দিতেন, আর হয়ত এই কারণেই তিনি সেযুগের সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। এই গ্রামবাসীরাই তখন সংঘর্ষের সময়ে মজনু শাহ যেদিকে চলে যেতেন, তার বিপরীত দিকে সিপাহীদের তাঁর পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়ে বিভ্রান্ত করতেন; আর সেই অবসরে মজনু ও তাঁর দল হয়ত অন্য কোন জমিদারের বাড়ি বা কোম্পানির কুঠি আক্রমণ করতেন, অথবা কোন তহশিলদারকে ধরে নিয়ে গিয়ে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করে বসতেন। কিন্তু আলোচ্য সময়ের ইতিহাস থেকে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, যার ভিত্তিতে বলা চলে যে, মজনু বা তাঁর দল তখন সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘর লুঠপাট করেছিলেন। আসলে মজনু শাহ আঠারো শতকের বাংলার এমন একজন ফকির নেতা ছিলেন, যিনি তখন বাংলার শোষিত কৃষকদের পক্ষে ও তাঁদের উপরে হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মন্বন্তরোত্তর বাংলার কৃষকদের ওপরে জমিদার ও বিদেশী শাসনের দ্বিমুখী শোষণের বিরুদ্ধেই তাঁর যত আক্রোশ ছিল।

তবে এখানে একইসাথে একথাও উল্লেখ করবার প্রয়োজন রয়েছে যে, এখনও পর্যন্ত বাংলার লোক-গাথাগুলিতে মজনু ও তাঁর দলবল সম্পর্কে যেসব ছড়া-কাহিনী পাওয়া গিয়েছে, তাতে কিন্তু মজনু চরিত্রের অন্ধকার দিকটিই বেশিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। এসব ছড়া-কাহিনীতে মজনু বা তাঁর দলের সন্ন্যাসী-ফকিরদের যে চরিত্র প্রকাশ পায়, সেটাকে কোনমতেই দেশের কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ সন্ন্যাসী-সৈনিকদের ছবি বলা চলে না; বরং লুঠেরা, কামুক, দুর্বৃত্ত তথা অধম সন্ন্যাসীর ছবি বললেই ভালো বলা হয়। এথেকে গবেষকরা অনুমান করেন যে, আবহমানকাল ধরে অন্যান্য সব আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটে, আঠারো শতকের বাংলার সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের সময়েও খুব সম্ভবতঃ সেটাই ঘটেছিল। অর্থাৎ তখন, নিজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মজনুর দলেও বেশ কিছু সুবিধাবাদী দুর্বৃত্ত ঢুকে পড়েছিল। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে রচিত কোন কোন বাংলা পুঁথিতে দেখা যায় যে, সন্ন্যাসীর বেশে কিছু ব্যক্তি শিশু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন, অথবা ক্রন্দনরত কোন শিশুপুত্রকে তাঁর মা ‘এক্ষুনি সন্ন্যাসী আসবে’ বলে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন। একথার ঐতিহাসিক উদাহরণস্বরূপ এখানে খৃষ্টীয় আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকে রচিত ও বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকা ‘যশোচন্দ্রের গোবিন্দ-বিলাস’ নামক কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের একটি পুঁথির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যার এক জায়গায় পাওয়া যায়—“চুপ কর ঘুম যাও সন্ন্যাসী আয়সেছে”। এছাড়া রামপ্রসাদ সেনের ‘কালিকামঙ্গল’ কাব্যের একটি পুঁথিতেও পাওয়া যায় যে, তখনকার কোতোয়ালরা চোর ধরবার জন্য যেসব নানা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন, সেগুলির মধ্যে সন্ন্যাসীর বেশও একটি ছিল। গবেষকদের মতে, পুঁথির পাতায় সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনোই ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়নি। সুতরাং এসব তথ্য থেকে একথাই মনে হয় যে, তখন এসব সন্ন্যাসীদের কোন কোন দল গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ছোট ছোট ছেলেদের সংগ্রহ করত, এবং তাঁদের নিজেদের কাছে রেখে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে নিজেদের দলের বৃদ্ধি ঘটাত। আর এই অনুমান যদি হয়, তাহলে বলা চলে যে, এঁরা সেই পূর্বোক্ত অধম সন্ন্যাসীদেরই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু একইসাথে এখানে ইতিহাসের খাতিরে যে কথাটা মনে রাখতে হবে, সেটা হল যে, আঠারো শতকের বাংলার সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে শুধুমাত্র সমকালীন পুঁথির সাক্ষ্যকেই ঐতিহাসিকেরা পর্যাপ্ত বলে মনে করেন না। তবে একথা সত্যি যে, খৃষ্টীয় আঠারো শতক এবং এর পরবর্তীকালের সমাজ-সচেতন কয়েকজন গ্রাম্যকবির ছড়া ও গাথায় আলোচ্য শতাব্দীর এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা অবশ্যই পাওয়া যায়।

ইতিহাস বলে যে, বিশাল সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনযন্ত্রের অধিকারী হয়েও, আঠারো শতকের বাংলার জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে দমন করতে কোম্পানি সরকারের প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর সময় লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে একটি সফল বিদ্রোহের আখ্যা দেওয়া চলে না। বিদ্রোহীদের অভিজ্ঞতা, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ, একক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, সংঘবদ্ধতা, ধর্মীয় ঐক্য ও আদর্শের অভাবকে এই বিদ্রোহের অসাফল্যের প্রধান কারণ বলা চলে। আর এসব অভাবের জন্যই এই বিদ্রোহের শেষের দিকে বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দলীয় দ্বন্দ্ব ও কলহের শিকার হয়ে হীনবল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অসফল হলেও এই বিদ্রোহকে বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বহীন বলে মনে করবার কোন কারণ অন্ততঃ দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে আঠারো শতকের বাংলার হঠাৎ পরিবর্তিত অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থাকে বাংলার কৃষক সম্প্রদায় ও গ্রামীণ সাধারণ মানুষ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারেননি বলেই সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ তৎকালীন বাংলার সমাজের বুকে নিজের একটি ব্যাপক ও গভীর দাগ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। আর এই বিদ্রোহের পথ ধরেই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলায় অন্যান্য যেসব ছোটবড় বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছিল, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে সেসবের পথপ্রদর্শকের ঐতিহাসিক গৌরব দাবি করতে পারে।#