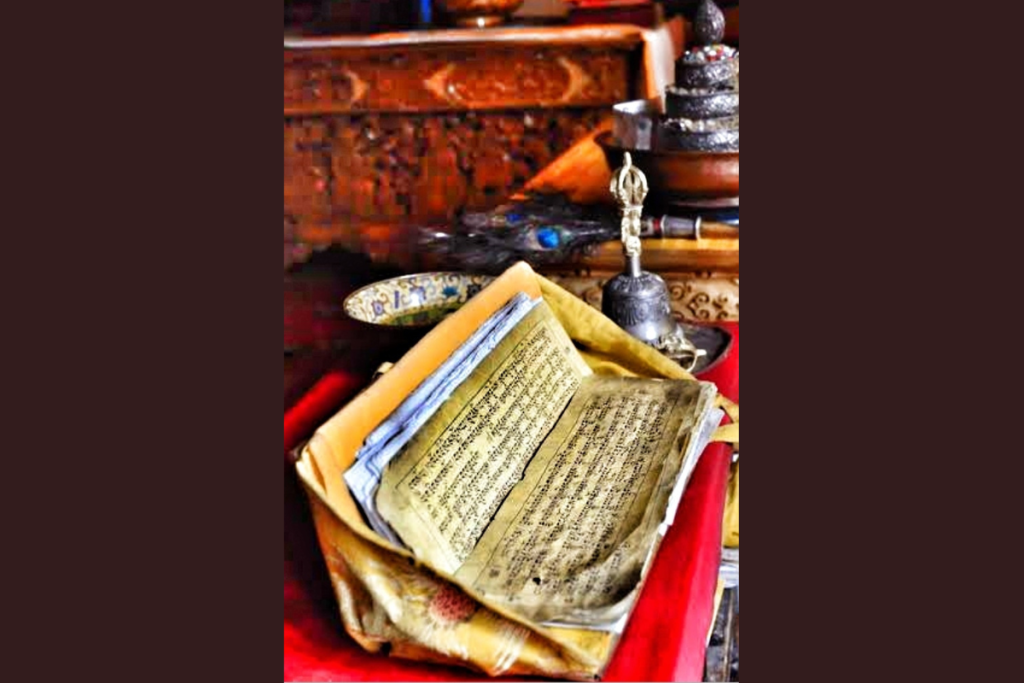

এযুগের মত বই সেযুগেও ছিল, তবে প্রাচীন ভারতের বইগুলি এখনকার মত ছিল না; তখন বইকে বলা হত পুঁথি। আর এই পুঁথি তৈরি ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, ইতিহাসে এবিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু মহর্ষি বাৎস্যায়ন রচিত কামসূত্র গ্রন্থের লোকবৃত্ত প্রসঙ্গ থেকে একথা অবশ্যই জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে প্রতি সন্ধ্যায় পুস্তক-বাচনের প্রথা চালু ছিল। এই পুস্তক-বাচন করতে হলে তখন পুঁথি মুখস্থ করে আওড়াতে হত। সেই সময়ে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে যে সভা-সমিতি থাকত, সাধারণ মানুষেরা প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতেন। তখন তাঁদের আমোদের মধ্যে পুস্তক-বাচন অর্থাৎ মুখস্থ করা পুঁথি আওড়ানো একটা নিত্যকর্ম ছিল।

তাছাড়া ব্যাবিলনে, আসিরিয়ায় ও মিশরে খৃষ্টের জন্মের ৩০০০ বছর আগেও যে পুঁথিশালা বা গ্রন্থাগার ছিল, একথার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেলেও, বৈদিক বা বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরে ভারতে কোন পুঁথিশালা বা গ্রন্থাগার ছিল কিনা, এর কোন মুখ্য বা গৌণ প্রমাণই কিন্তু ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ হিসেবে পৃথিবীর সবথেকে পুরোনো পুঁথিশালা মিশরেই অবস্থিত ছিল বলতে হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, মিশররাজ ‘Memphis’–এর Ozymandias সেই পুঁথিশালাটি স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া প্রাচীনযুগে ‘Alexandrian Library’–ই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থগার ছিল; এখানে প্রায় ৪,০০,০০০ বই সংরক্ষিত ছিল বলে ইতিহাস থেকে তথ্য পাওয়া যায়। এরপরে প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসে ‘Pergamon’–এর রাজাদের গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে; এখানে নাকি প্রায় ২,০০,০০০ বই সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, সমকালে, অর্থাৎ—প্রাচীনযুগে ভারতে কোন গ্রন্থশালা ছিল বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন ভারত যেহেতু শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে প্রাচীন জগতের অন্যতম কেন্দ্রস্থান ছিল, তাই প্রাচীন ভারতে যে কোন গ্রন্থাগার ছিল না, একথাও কিন্তু জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। বরং ইতিহাস একথাই বলে যে, সুদূর অতীতের কোন একসময়ে তক্ষশিলা, বারাণসী, কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী শ্রীধন্যকটক, নালন্দা, বিক্রমশিলা ও ওদন্তপুরী এশিয়ার শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রভূমি ছিল। কিন্তু প্রাচীনযুগের পুঁথিশালা সম্বন্ধে বলতে হলে একথাই বলতে হয় যে—ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও মিশর এবং এমনকি গ্রীক ও রোমের পরেও তখন ভারতের স্থান ছিল।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গান্ধার মধ্যবর্তী তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ও অন্যান্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, এটি তখন বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি (Rawalpindi) থেকে ৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণ ও বড় বড় বংশের সন্তানরা তখন শিক্ষার জন্য সেখানেই যেতেন। অন্যদিকে এই তক্ষশিলার ছাত্ররাও আবার বারাণসী ও পাটলিপুত্রে পড়তে যেতেন। বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে, ছাত্রেরা তখন তক্ষশিলায় পড়াশোনা করে সেখান থেকে বারাণসী ও পাটলিপুত্রে যেতেন। এছাড়া তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ছাত্রেরা তখন কখন কখনও বারাণসীতে গিয়ে শিক্ষকতাও করতেন। সেযুগে শিক্ষকেরা যখন কোন ছাত্রকে পড়াতেন বা কারো সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন তাঁদের হাতে বেশ সুন্দরভাবে বাঁধানো একটি বই থাকত। রাজশেখরের ‘কাব্যমীমাংসা’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে—বর্ষ, উপবর্ষ ও পাণিনি প্রথমে তক্ষশিলারই ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁরা তক্ষশিলা ত্যাগ করে পাটলিপুত্রে গমন করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, সেযুগের এসমস্ত বিদ্যাপীঠে নিশ্চই পুঁথিশালা ছিল। অতীতে গান্ধারের তক্ষশিলায় লেখা একটি পুঁথি খোটানের কাছে অবস্থিত গোসিঙ্ (Gosing) নামক জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। এছাড়া অতীতে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মধ্য এশিয়ায় কুষাণযুগের গোড়ার দিকে লেখা কয়েকটি বৌদ্ধনাটক আবিষ্কার করেছিলেন। সেসবের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীন ভারতের তিনটি বিদ্যাপীঠের যে কোন একটিতে লেখা হয়েছিল। এসব ছাড়াও অতীতে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধমঠে আরও আগেকার কিছু প্রাচীন ভারতীয় পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছিল। যেমন—১৮৯৮ সালে Dr. Stein মধ্য-এশিয়া থেকে অনেকগুলি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন, যেগুলি ভারতে লেখা হয়েছিল।

প্রাচীনযুগে চীনা বৌদ্ধভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করবার জন্যই ভারতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ফা-হিয়েন (Fa-Hian) চীনের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী চ্যাঙ্গ’অন (Chang’an) থেকে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে যাত্রা শুরু করে ছ’বছর পরে ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেবারে ভারতে তিনি বৌদ্ধদের ৩০টি পবিত্র স্থান দর্শন করেছিলেন, এবং একইসঙ্গে দু’-তিন বছর পাটলিপুত্র ও তাম্রলিপ্তির বিদ্যাপীঠে অবস্থান করেছিলেন। এরপরে ভারত থেকে তিনি সিংহলে গিয়েছিলেন, এবং সেখান থেকে পুনরায় চীনে ফিরে গিয়েছিলেন। এসব জায়গা থেকেই তিনি বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ ও নকল করেছিলেন। সেযুগের ভারতের যেসমস্ত বৌদ্ধমঠে তিনি গিয়েছিলেন, সেগুলি খুব বড় ছিল; এবং সেগুলির এক একটিতে প্রায় ৬০০/৭০০ জন ভিক্ষু থাকতেন। পাটলিপুত্রে অবস্থান করবার সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বৌদ্ধদের বিনয়পিটক গ্রন্থটির একটি প্রতিলিপিও তিরি করেছিলেন। এছাড়া তিনি পাটলিপুত্রে মহাসঙ্ঘিকবাদীদের নিয়ম, সর্বান্তিবাদীদের প্রায় ৬০০০/৭০০০ গাথা, সংযুক্তাভিধর্মহৃদয়সূত্র, পরিনির্বাণবৈপুল্লসূত্রের ৫০০ গাথা সম্বলিত একটি অধ্যায়, মহাসঙ্ঘিক অভিধর্ম এবং ২৫০০ গাথায় সম্পূর্ণ একটি সূত্র দেখেছিলেন বলে নিজের লেখায় জানিয়েছিলেন। ফা-হিয়েনের লেখায় প্রদত্ত এই তথ্য ছাড়া প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম পুঁথিশালার এর আগের কোন নিদর্শন ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

ফা-হিয়েনের প্রায় দু’শো বছর পরে চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান-চঙ (Yuan-Chwang) ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। তিনি একটানা ষোল বছর (৬২৯-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ) ধরে মধ্য-এশিয়া ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লেখা ‘সি-য়ু-চি’ (Hsi-yu-chi) নামক পশ্চিমদেশ-বিবরণ গ্রন্থে সেযুগের বৌদ্ধদের বিদ্যা ও আচারের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। তৎকালীন ভারতবর্ষের কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সমকালীন ভারতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করেছিলেন। সেযুগের মহাযানবিদ্যাকেন্দ্র নালন্দায় তিনি শীলভদ্রের কাছে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন, এবং সেখানেই তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করে বৌদ্ধশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন। ওই সময়ে তিনি একটি প্রাচীন সঙ্ঘারামও দর্শন করেছিলেন। সেখানে অনেকগুলি মঠ ও মন্দির ছিল, এবং আঠারোটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা সেখানে বাস করতেন। এছাড়া হিরণ্যপর্বতের কাছে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি নগরও তিনি তখন দর্শন করেছিলেন, যেখানে ১০টি সঙ্ঘারাম ছিল ও ৪,০০০ হীনযান সম্মিতীয়বাদী সেগুলিতে থাকতেন। তাম্রলিপ্তিতে ১০টি মঠে তিনি ১০০ জন ভিক্ষুকে দেখতে পেয়েছিলেন। এভাবে তিনি নালন্দা প্রভৃতি বহু জায়গায় বিভিন্ন মঠ ইত্যাদি অবলোকন করেছিলেন। এই য়ুয়ান-চঙ ভারত থেকে চীনা শাস্ত্রের বড় বড় পুঁথির বাণ্ডিল নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তৎকালীন ভারতে যে কত বড় বড় পুঁথিশালা ছিল, তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা থেকেই সেকথা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়। তাকাকুসু (Takakusu) প্রদত্ত তালিকা থেকে জানা যায় যে, ভারত থেকে তিনি—মহাযানসূত্রের ২২৪টি, মহাযানশাস্ত্রের ১৯২টি, স্থবিরবাদীদের গ্রন্থের ১৪টি, মহাসঙ্ঘিকবাদীদের ১৫টি, সম্মিতীয়বাদীদের ১৫টি, মহীশাসকবাদীদের ২২টি, কাশ্যকীয় ১৭টি গ্রন্থ, ধর্মগুপ্তীয় ৪২টি গ্রন্থ, সর্বান্তিবাদীদের ৬৭টি, হেতুবিদ্যার ৩৬টি, এবং শব্দবিদ্যার ১৩টি, অর্থাৎ—মোট ৬৫৭টি গ্রন্থের ৫২০টি পুঁথির বাণ্ডিল চীনদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষের দিকে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ (I-tsing) নালন্দা বিদ্যাপীঠে বিনয়গ্রন্থ পাঠে দশবছর (৬৭৫-৬৮৫ খৃষ্টাব্দ) অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, তখন শুধুমাত্র সেই মঠেই ৩,০০০ জন ভিক্ষু থাকতেন। তৎকালীন নালন্দাতে ৮টি হল ছিল, আর তাতে মোট ৩০০টি ঘর ছিল। এছাড়া সেখানে কখন কেমন করে অধ্যয়ন হত, সেটার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনাও তাঁর লেখায় পাওয়া যায়।

সুতরাং ইতিহাস থেকে এবিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকের ভারতের বৌদ্ধ মঠগুলিতে নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়ের সময়কার ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শনও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে ৩২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ গুপ্তরা ভারতে রাজত্ব করতেন। তখন সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁদের আধিপত্য ছিল। এরপরে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে হুনদের আক্রমণে তাঁদের রাজত্ব ধ্বংস হলেও পরবর্তী সময়ে হর্ষবর্ধন সেজায়গায় নতুন রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই গুপ্তদের রাজত্বের সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য হিন্দুমন্দির নির্মিত হয়েছিল। এরপরে একটাসময়ে হেমাদ্রি প্রমুখ স্মৃতিকারেরা বিধান দিয়েছিলেন যে, মন্দিরে পুস্তকদানে মহাপুণ্য হয়। এরফলে দলে দলে মানুষ মন্দিরে পুঁথি দান করতে শুরু করেছিলেন, যার ফলে মন্দিরগুলি একইসাথে এক একটি পুঁথিশালাও হয়ে উঠেছিল। সেই সময়কার মন্দিরে পুঁথিদানের নজিরও কিন্তু ইতিহাসে বিরল নয়। যেমন—৫৬৮ খৃষ্টাব্দের বলভী-লিপিতে এধরণের দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এভাবেই গুপ্তযুগে ভারতীয় মন্দিরগুলি ক্রমে গ্রন্থভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ ৬৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্রই পুঁথিসংগ্রহ করাটা একটা মানুষের কাছে নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এই সময়ের মধ্যেই ভারত বহু রাজ্যেও বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমদিকে সেযুগের পুঁথিশালাগুলি দু’রকমের ছিল—কতগুলি মঠের সংলগ্ন এবং কতগুলি মন্দিরের সংলগ্ন। এরপরে যখন সমকালীন রাজাদের অনুগ্রহে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য খুব বেড়ে উঠেছিল, তখন অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মানুষও তাঁদের নিজেদের বাড়িতে ভাল ভাল পুঁথির সংগ্রহ রাখতে শুরু করেছিলেন। সমকালে নালন্দা বিদ্যাপীঠে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ পুঁথিশালা ছিল। তবে এর আগে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে নালন্দা কিন্তু একটি ছোট গ্রামমাত্র ছিল। তবে এরপরেই সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালে (৩৩০-৩৭৫ খৃষ্টাব্দ) সিংহলরাজ মঘবর্মা নালন্দার আম্রবনে প্রকাণ্ড একটি বিহার নির্মাণ করবার অধিকার লাভ করেছিলেন। এরপরে খৃষ্টীয় ৭ম শতকে য়ুয়ান-চঙ যখন ভারতে এসেছিলেন, ততদিনে নালন্দার খুব নাম হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, পদ্মসংস্থ ও বীরদেব এই নালন্দাতেই অধ্যয়ন করেই তখন যশস্বী হয়েছিলেন। সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে দিঙনাগ নালন্দায় অনেক কাল অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, নালন্দায় তখন ‘রত্নোদধি’তে পুঁথি সংরক্ষিত থাকত। এই রত্নোদধি আসলে হীনযান ও মহাযানদের ন’তলা একটি মন্দির ছিল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ১৯১৫-১৬ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অতীতে সেখানকার ঘরগুলি ১২ ফুট × ১৮ ফুট ছিল। কিন্তু নালন্দার এই বিরাট পুঁথিশালাটি কেমন করে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেবিষয়ে ইতিহাসে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিব্বতের একটি প্রাচীন প্রবাদ থেকে জানা যায় যে, নালন্দার তৈর্থিক ভিক্ষুরা এই রত্নোদধি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। যাই হোক, খৃষ্টীয় ৯ম শতকের নালন্দা সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু একইসাথে একথাও সঠিক যে, নালন্দা তখন বিদ্যাশিক্ষার কোন কেন্দ্র ছিল না। ওই সময়ে পাল-রাজাদের চেষ্টায় ভারতে দু’টি বিরাট বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়েছিল; সেগুলির মধ্যে একটি ছিল বিহারের ওদন্তপুরীতে, আর অন্যটি ছিল গঙ্গার উত্তর-তীরে অবস্থিত বিক্রমশিলায়। ওদন্তপুরীরাজ গোপাল ওদন্তীপুরে বিহারটি এবং পালবংশের ২য় রাজা ধর্মপাল (৮০০ খৃষ্টাব্দ) বিক্রমশিলায় বিদ্যাপীঠ ও গ্রন্থভাণ্ডারটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও এগুলি মূলতঃ তান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, তবুও এখানে ন্যায় ও ব্যাকারণও পড়ানো হত। এছাড়া বিক্রমশিলায় সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় তর্জমা করা হত বলে তিব্বতি পণ্ডিতেরাও সেখানে অধ্যয়ন করবার জন্য উপস্থিত হতেন। বর্তমানে তিব্বতে প্রাচীন সাহিত্যের যে এক বিরাট সম্ভার দেখতে পাওয়া যায়, সেটা মূলতঃ নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার পুঁথিশালা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ওদন্তপুরীর পুঁথিশালাটি বিহারের মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত ছিলেন এবং আকারের দিক থেকে সেটি নালন্দার পুঁথিশালার থেকেও অনেক বড় ছিল। এই চমৎকার পুঁথিশালাটিকেই ১২০২ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজির নির্দেশে তাঁর একজন এক সেনাপতি পুড়িয়ে দিলে সেখানকার বিভিন্ন বিহারের অধিকাংশ ভিক্ষু নেপালে ও তিব্বতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

উপরোক্ত তথ্যগুলি ছাড়া প্রাচীনকালের ভারতের পুঁথি বা পুঁথিশালা সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে আর বেশি কিছুই জানা যায় না। তবে প্রাচীন কিছু বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতকে চীনে খুব বড় একটি বৌদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। তখন ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুরা সেখানে গিয়ে চীনা ভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থগুলিকে তর্জমা করতেন। উদ্যবাসী ধনপাল সেযুগের এরকমই একজন ভিক্ষু ছিলেন। তিনি ৯৮০ খৃষ্টাব্দে ধর্মদেব নামক আরেকজন ভারতবাসীর সাহায্যে চীনে গিয়েছিলেন। এরপরে ৯৯৫ খৃষ্টাব্দে কলসন্তি, ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে রাহুল, ১০০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রমণ শীলভদ্র ও ১০১৬ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্র চীন-রাজসভায় গিয়ে চীনাভাষায় গ্রন্থানুবাদ করেছিলেন।

তবে প্রাচীন ভারতের পুঁথিশালার ইতিহাসে জৈনদেরও কীর্তিও কিন্তু কম কিছু বড় নয়। বিভিন্ন সুপ্রাচীন নথি থেকে জানা যায় যে—রাজপুতানা, গুজরাট, পাটন, জসলমির, সুরাট, কাম্বে, থরড, ভটনের ও আমেদাবাদের উপাশ্রয়ে অবস্থিত উৎকৃষ্ট পুঁথিশালাগুলি তাঁদেরই ছিল। এসব জায়গার পুঁথির সংগ্রহ মধ্যযুগ থেকে শুরু করে এখনও বর্তমান রয়েছে। জৈনদের এই উপাশ্রয়গুলি অনেকটা বৌদ্ধদের বিহারের মতোই ছিল। তাঁরা তখন নিজেদের পুঁথিশালাকে ভারতী-ভাণ্ডার বা শুধুই ভাণ্ডার বলতেন। সেযুগে তাঁদের কোন কোন ভাণ্ডারে একলক্ষর বেশি পুঁথি ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে গায়কোয়াড়ের রাজ্যের অন্তবর্তী পাটনের ভাণ্ডারটি খুব বিখ্যাত ছিল। জৈনদের উপাশ্রয়ে যতিরা বাস করতেন। জৈনদের উপাশ্রয়গুলি যত পুরোনো, সেখানকার পুঁথিশালা গবেষকদের কাছে তত মূল্যবান ও উপাদেয়। একটাসময়ে পাটনে ১২টির বেশি উপাশ্রয় ছিল। এটি চালুক্যদের সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে এখানে পুঁথির সংখ্যাও খুব বেশি। এই পাটনভাণ্ডার অন্যান্য ভাণ্ডার থেকে বড় ছিল। অতীতে কর্নেল টড (Col. Tod) হেমাচার্যের ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমানে মানুষ এটাকেই পাটনভাণ্ডার বলে থেকেন। প্রাচীনকালে এসমস্ত ভাণ্ডার নগরশেঠ ও পঞ্চের কর্তৃত্বে রক্ষিত হত। এগুলির বর্তমান অবস্থা দেখে অতীতের ভারতের গৌরবময় অবস্থা কল্পনা কিছুটা হলেও করা যেতে পারে। এছাড়া থরডের ভাণ্ডারগুলিতে জৈন সম্প্রদায়ের ইতিহাসগ্রন্থ ও বহু শাস্ত্রীয়গ্রন্থ আজও সংরক্ষিত রয়েছে। জয়সলমিরের পরেশনাথ মন্দিরের অধীনস্থ পাটনে এখনও একটি সুন্দর ভাণ্ডার রয়েছে। ধারার ভোজরাজের প্রাসাদে খৃষ্টীয় ১১শ শতকে একটি বৃহৎ পুঁথিশালা ছিল বলে জানা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এর থেকে বেশি প্রাচীন পুঁথিশালার কথা পাওয়া যায় না। সিদ্ধারিয় মালব বিজয় করবার পরে এই পুঁথিশালাটি অনিলবাঢ়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং চালুক্য বংশের রাজকীয় পুঁথিশালার সঙ্গে এটিকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এই পুঁথিশালাটি এখনও খুবই প্রসিদ্ধ। তাছাড়া চালুক্যরাজ বিশালদেবেরও (১২১২-১২৬২) ভারতীভাণ্ডার নামের একটি সুন্দর পুঁথিশালা ছিল।

আজও ভারতের নানা জায়গায় রাজকীয় পুঁথিশালা রয়েছে। এসবের মধ্যে রাজস্থান, আলোয়ার, জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, জম্মু, মহীশূর, তাঞ্জোর, নেপাল প্রভৃতি গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যোধপুরের দরবার লাইব্রেরিতে ১৮০০ সংস্কৃত পুঁথি সংরক্ষিত তো রয়েছেই, একইসাথে ছাপা বই, হিন্দি ও মাড়োয়ারি ভাষার পুঁথিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পুরাণ, তন্ত্র ও মাহাত্ম্যগ্রন্থের জন্য এই পুঁথিশালাটি বর্তমানে প্রসিদ্ধ। জসলমির গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, কাব্য ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। এছাড়া সেখানে দুষ্প্রাপ্য কিছু জৈনগ্রন্থও রয়েছে। তালপাতায় লেখা খৃষ্টীয় ১২, ১৩ ও ১৪শ শতকের দুষ্প্রাপ্য হিন্দুশাস্ত্রের ৫০টির বেশি পুঁথিও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। বিকানির লাইব্রেরিতে প্রায় ১৪০০ পুঁথি এবং ভটনেরে সংস্থিত গ্রন্থাগারে প্রায় ৮০০ প্রাচীন পুঁথি রয়েছে। অতীতে কাশ্মীরের রাজারাও অনেক অর্থ ব্যয় করে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করতেন বলে জানা যায়। তবে এখনও পর্যন্ত যেসমস্ত প্রাচীন রাজকীয় গ্রন্থাগারের নামোল্লেখ করা হল, সেগুলির মধ্যে নেপালের দরবার লাইব্রেরি সবথেকে বেশি প্রাচীন, এতে প্রায় ৫০০টি তালপাতার প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে তাঞ্জোর লাইব্রেরি সর্বাপেক্ষা বড় ছিল; আজও এখানে অনেক দামি পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে।

মধ্যযুগের ভারতের মুসলমান শাসকরাও তাঁদের নিজস্ব পুঁথিশালা নির্মাণ করেছিলেন বলে ইতিহাস থেকে তথ্য পাওয়া যায়। যেমন—সুলতান জলালুদ্দীন খলজি তাঁর রাজকীয় গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। সুলতান অলাউদ্দীনের রাজত্বকালে নিজামুদ্দীন অউলিয়ার একটি নিজস্ব পুঁথিশালা ছিল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতকে বহমণি রাজ্যের মন্ত্রীর একটি পুঁথিশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি তখন বিদর শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং সেখানে প্রায় ৩,০০০ দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সংগ্রহ ছিল। এছাড়া বহমণি শাসকদের রাজধানী অহমদনগরে আরেকটি বড় পুঁথিশালা ছিল, সমকালীন কবি ফেরিস্তা সেটার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অদিলশাহী বংশের বিজাপুর রাজ্যেও পুঁথিশালা ছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। বাবরের রাজত্বকালে আফগান গাজি খাঁর নিজস্ব একটি পুস্তাকাগার ছিল। পরবর্তী সময়ে হুমায়ুন ও কামরান যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন এই গ্রন্থাগার থেকেই তাঁদের কাছে বই পাঠানো হত। হুমায়ুন দ্বিতীয়বার মোঘল বাদশাহ হওয়ার পরে তাঁর প্রমোদভবন শেরমণ্ডলকে পুঁথিশালায় পরিণত করে দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র আকবরেরও নিজস্ব একটি বড় পুঁথিশালা ছিল যেখানে পুঁথিগুলি বিষয়-অনুসারে সাজানো থাকত।#