বর্তমানে সকলেই এবিষয়ে অবগত রয়েছেন যে, খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা লিপি এবং বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনিই বর্তমান সময়ে প্রচলিত থাকা বাংলা বর্ণমালাকে সুসংহত ও সহজবোধ্য করবার জন্য প্রমিত রূপ দিয়েছিলেন, এবং একাজের জন্য ‘বর্ণপরিচয়’ নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, যা তখন ও পরবর্তীসময়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে উঠেছিল। তাহলে বাংলা লিপি বলতে কি এর আগে কিছুই ছিল না? ইতিহাস বলে অবশ্যই ছিল, কিন্তু সেটা এখনকার মত ছিল না। প্রাচীন ভারতে এই লিপি ‘বঙ্গলিপি’ নামে পরিচিত ছিল। এই বঙ্গলিপির প্রথম উল্লেখ গৌতম বুদ্ধের জীবনী ‘ললিত-বিস্তর’ নামক গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি এই গ্রন্থে সেযুগে প্রচলিত থাকা ‘লিপিশালা’ নামের লেখা ও গণনা শেখবার একধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখও পাওয়া যায়। ললিত-বিস্তরে তখনকার এরকম একটি লিপিশালার শিক্ষকের নাম বলা হয়েছিল—দারকাচার্য বিশ্বামিত্র। কিন্তু সে আমলে বঙ্গলিপি বলে কোন ধরণের লিপির অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা—এবিষয়ে ইতিহাস থেকে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি এর ঢের পরে, খৃষ্টীয় একাদশ শতকে লিখিত আলবেরুণীর বিবরণে গৌড়ী অক্ষরের উল্লেখ পাওয়া গেলেও, সেখানে বঙ্গলিপি বলে কোন কিছুর উল্লেখ এবং লিপিশালা বলে কোন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখও পাওয়া যায় না। তাছাড়া অতীতে বাংলা অক্ষর ও লিপি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন, তাঁরাও ললিত-বিস্তরে উল্লিখিত বঙ্গলিপির উল্লেখকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি বলেই দেখতে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, খৃষ্টীয় বারো শতক নাগাদ বাংলা লিপির আধুনিক রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়েছিল। তিনি ছাড়া আরেক বাঙালি ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও জানিয়েছিলেন যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তাম্রশাসনের অক্ষর সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণত হয়েছিল। দেশীয় ঐতিহাসিকরা ছাড়া অতীতের পাশ্চাত্য গবেষকদের মধ্যে বুহলারও এবিষয়ে মোটামুটি একই মত প্রকাশ করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মত ছিল যে, ১০৮০-৯০ খৃষ্টাব্দে দেওপাড়া প্রশস্তি এবং ১১৪২ খৃষ্টাব্দের বৈদ্যদেবের ভূমিদান পত্রের অনেক অক্ষরই খাঁটি আদি বাংলা অক্ষর ছিল। তবে তখনো এগুলি পরিবর্তিত হচ্ছিল। আর এই পরিবর্তন অবশেষে ১৪২০ খৃষ্টাব্দে পৌঁছে রাজা দনুজমর্দনদেবের (রাজা গণেশের) মুদ্রায় খোদিত বাংলা অক্ষর একেবারে আধুনিক রূপ নিয়েছিল বলে দেখা যায়। এঁরা সকলে তো বটেই, এমনকি পরবর্তীকালের গবেষকরাও এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতে যখন ললিত-বিস্তর নামক গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল, তখন বঙ্গলিপি বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল। বর্তমান সময়ে ললিত-বিস্তরের যেসব মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়, সেগুলি আসলে এই পুঁথির অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণগুলির উপরে নির্ভর করেই সম্পাদনা করা হয়েছে। তাই এই গ্রন্থে থাকা বঙ্গলিপি শব্দটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়।

লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, বাংলায় মুসলমান অধিকারের আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা যে ঠিক কি ছিল—এবিষয়ে ইতিহাস থেকে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি খৃষ্টীয় দশ-এগারো শতকের চর্যাপদের বাংলা থেকে শুরু করে তেরো-চৌদ্দ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাংলা পর্যন্ত এই ভাষার রূপান্তরের সঠিক ইতিহাসের হদিশ এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা খুঁজে পাননি।

বাস্তবে ইতিহাস থেকে বাংলা লেখার ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সুগঠিত রূপের পরিচয় খৃষ্টীয় পনেরো-ষোল শতক থেকে পাওয়া যায়। অতীতে এবিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, খৃষ্টীয় পনেরো শতক থেকেই বাংলা সাহিত্যের ভাষা একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে শুরু করেছিল, এবং তখন থেকেই সমগ্র বাংলা জুড়ে ভাষার এই রূপ প্রচলিত হতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রাখা প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণগুলিতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় সতেরো শতকের আগে বাংলা ভাষায় লেখা পুঁথির সংখ্যা খুবই কম। যেমন—কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতের আদিপর্বের একটি পুঁথির লিপিকাল ৯৮৫ বঙ্গাব্দ (?) বা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ বলে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য একটি কাশীদাসী মহাভারতের কাল আবার ১০০৭ বঙ্গাব্দ বা ১৬০০ খৃষ্টাব্দ বলে দেখা যায়। অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকা একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথির লিপিকাল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের হলেও, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত থাকা মোট ৪২৬টি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পুঁথির মধ্যে মাত্র ১২টির লিপিকাল ১০০০ থেকে ১১০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে, ৮৩৬টি কাশীদাসী মহাভারতের পুঁথির মধ্যে ৫৭টির লিপিকাল একই সময়ের মধ্যে, এবং ২৯১টি ভাগবত পুঁথির মধ্যে ৩০টির লিপিকালও এই একই সময়ের বলে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ১০০০ বঙ্গাব্দের আগে লিপি করা কোন মঙ্গলকাব্য বা চরিতকাব্যের সন্ধানও কেউ এখনো পর্যন্ত পাননি। বস্তুতঃ এখনও পর্যন্ত ১০০০ বঙ্গাব্দ থেকে ১১০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে লিপি করা যেসব পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগ পুঁথিরই লিপিকাল ১১০০ বঙ্গাব্দের পরে বলেই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলা ভাষায় রচিত ‘স্যাখত’ বা অঙ্কের যেসব পুঁথি এখনও পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির লিপিকালও কিন্তু ১০০০ বঙ্গাব্দের আগের নয় বলেই দেখা যায়। মোট কথা হল যে, খৃষ্টীয় সতেরো শতকের আগে লিপি করা বাংলা পুঁথি এখনো পর্যন্ত কয়েকটিমাত্রই পাওয়া গিয়েছে। অথচ খৃষ্টীয় সতেরো শতক থেকে শুরু করে এর পরবর্তীসময়ের বাংলায় লিপি করা মধ্যযুগের বাংলা পুঁথির ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়—যা অত্যন্ত আশ্চর্যের।

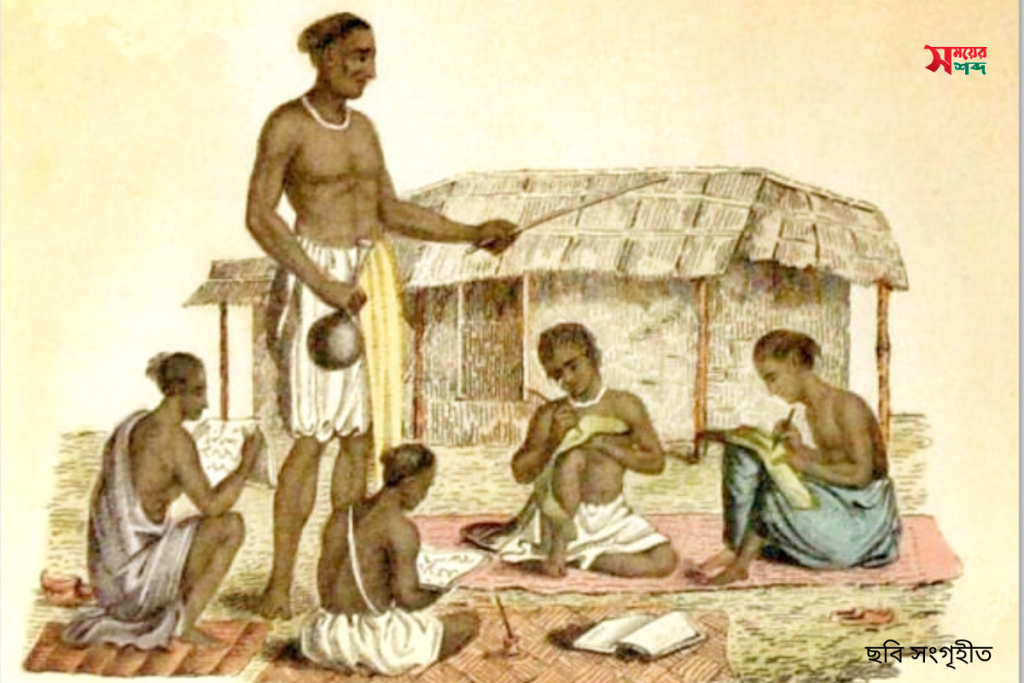

এর কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের বাংলায় রচিত বাংলা কাব্যগুলি তখন মূলতঃ হাটে-বাজারে সাধারণ মানুষের মধ্যে গাওয়া হত। সেযুগের গায়েনদের এগুলি মুখস্থ ছিল। তাই এগুলির রচনাকাল যাই হোক না কেন, খৃষ্টীয় সতেরো শতক নাগাদই এগুলি লিখিত আকার পেয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। আর তৎকালীন বাংলায় পাঠশালা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে এই ঘটনার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল—এমনটা অনুমান করাও হয়ত অসঙ্গতঃ হবে না। হতে পারে যে, এসময়ে বাংলায় পাঠশালা শিক্ষার প্রসারের ফলে লিখতে পড়তে জানা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, আর এরফলেই তখন প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলি লিপি করবার প্রথাও চালু হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ এটাও লক্ষ্যণীয় যে, এসময়ে যাঁরা বাংলা কাব্য ও স্যাখতগুলি লিপি করেছিলেন, সেসব লিপিকারদের একটা বড় অংশই কিন্তু নীচুবর্ণের ও শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। এমনকি এগুলির রচনাকারদের একটা বড় অংশই তখন এধরণের নীচু-শ্রেণী ও বর্ণের ব্যক্তি ছিলেন। আবার এসময়কার বাংলার পাঠশালার গুরুমহাশয় বা পড়ুয়াও প্রধানতঃ এঁরাই ছিলেন। তাছাড়া মধ্যযুগে রচিত বাংলা পুঁথিগুলির মালিকও বলতে গেলে এঁরাই ছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, সেযুগের ব্রাহ্মণ পড়ুয়াদের খুঙ্গিতে অমর, জুমর, মাঘ, নৈষধ, রঘু, পিঙ্গল, রামায়ণ প্রভৃতি হাতে লেখা পুঁথি থাকত। আর ব্রাহ্মণেতর জাতিদের পাঠশালার অবলম্বন ছিল বাংলা পুঁথিগুলি। তাই এসব দেখে খৃষ্টীয় সতেরো শতক থেকে বাংলায় পাঠশালা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে বাংলা পুঁথি লিপি করবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ কিন্তু থাকে না।

কিন্তু একইসাথে আবার একথাও উল্লেখ্য যে, খৃষ্টীয় সতেরো শতকের আগে লিপি করা কোন বাংলা পুঁথিতে পাঠশালা বলে কোন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ এবং হাতেখড়ি বলে কোন ধরণের বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠানের উল্লেখ কিন্তু পাওয়া যায় না। এমনকি সতেরো শতকে লিপি করা বাংলা পুঁথিগুলিতেও পাঠশালার উল্লেখ খুব একটা পাওয়া যায় না; তবে এগুলিতে আবার হাতেখড়ি বলে অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ নামক গ্রন্থে হাতেখড়ির উল্লেখ থাকলেও পাঠশালার উল্লেখ কিন্তু পাওয়া যায় না। অন্যদিকে জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ নামক গ্রন্থে আবার পাঠশালার উল্লেখ দেখা যায়। তবে মধ্যযুগে রচিত চৈতন্যজীবনীগুলিতে শ্রীচৈতন্যের লেখাপড়া করবার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেটার সঙ্গে পরবর্তীসময়ের বাংলা পাঠশালার খুব একটা মিল পাওয়া যায় না। এমনকি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতেও মধ্যযুগের বাঙালির বাল্যশিক্ষার যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেসবের সঙ্গে পরবর্তীসময়ের পাঠশালা শিক্ষার অনেক পার্থক্য দেখতে দেখতে পাওয়া যায়। আবার যদিও প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই হাতেখড়ি নামক অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির সবগুলিতে পাঠশালা বলে কিছুর উল্লেখ দেখা যায় না। এসব তথ্য খতিয়ে দেখে ঐতিহাসিকেরা খৃষ্টীয় সতেরো শতককেই বাংলা পাঠশালা শিক্ষার যুগ-সংক্রান্তি কাল বলে অনুমান করেছেন বলে দেখা যায়।#