সকলকে মেলাবার সাধনা, সকলের সঙ্গে মিলিত হবার সাধনা একমাত্র বাউল এর মাধ্যমেই সম্ভব। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করলে সেখানে দেখতে পাই জাতি ধর্মের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংঘাতের ইতিহাস সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে। এই সংঘাতের একটাই কারণ ভারতবর্ষের মানুষের আত্মগর্ব বা আত্মাভিমান তাদের অন্ধ করে রেখেছে। অহংকার এবং শ্রেণিগত উত্থান কখনোই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলিত হবার সুযোগ দেয় না। বিভেদ ও বিদ্বেষ, সংঘাত ও অসহিষ্ণু রক্তপাতের দিকে ঠেলে দেয়। রাজনীতিও তখন এই সুযোগকে কাজে লাগায়।

নানা সময়ে ভারতের এই মহাপ্রলয়কে কিছুটা সংযোগের সেতু নির্মাণ করে রক্ষা করেছেন বাউল মার্গের সাধকরা। সুফি-সহজিয়া-প্রেম-ভক্তির পথ ধরেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ তাঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সেখানে মানুষই বড় হয়ে উঠেছে। অন্তরের ঠাকুরকেই তাঁরা চিনতে চেয়েছেন। বাহিরের ভাগাভাগি ভাঙাভাঙিতে তাঁরা কখনো পা মেলাননি। সর্বব্যাপী সহানুভূতিশীল এক বিরাট আত্মা সমূহ মানুষের হয়ে তাঁরা আপন হৃদয়ে ধারণ করেছেন। বাংলা ভাষা সাহিত্যে চর্যাপদে যেমন এই ধারার সাধনা, তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীগুলিতেও।

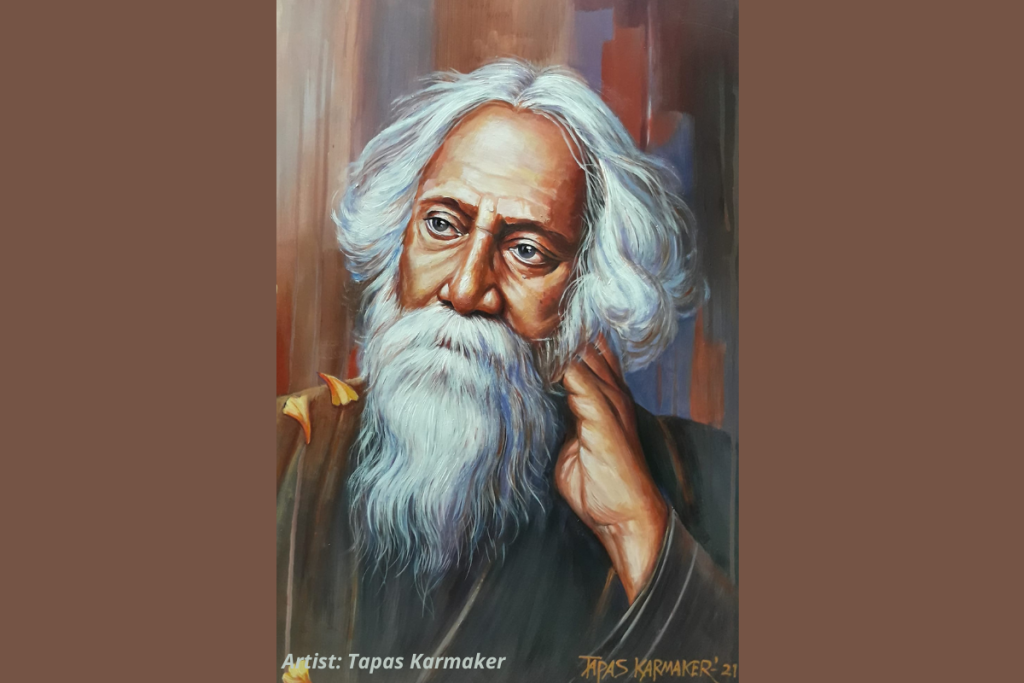

শাক্তপদাবলীতেও শক্তির কাছে ভিন্নরূপে আত্মনিবেদনের পূজা অনুরণিত হয়েছে। এই পথ ধরেই লালন ফকিরের উদ্ভব। আর কবি রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বৈষ্ণবপদাবলী এবং বাউলে আসক্ত হয়ে তাঁর মনের সেতারে সুর তুলেছেন। এই বিরাট বিস্ময়ের মেলবন্ধনের সূত্রটি এখানেই কবি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর সমস্ত সোনার ধান পৃথিবীর ধুলো মলিনের ঊর্ধ্বে চিরন্তন সত্য-শিব-সুন্দরের ইঙ্গিত বহন করে। সৃষ্টি এই ধূসর জীর্ণ ক্লেদ-কিন্নকে কেন আবর্জনার মতো বহন করবে? সবই যখন অনিত্য, অন্তঃসারশূন্য তখন বিরাট বিস্ময় অস্তিত্বের সন্ধান এবং মহাঅস্তিত্বে মিলনের পেক্ষাপটই একমাত্র উপায় কবির কাছে। এই বোধটিই তাঁর সৃষ্টির একমাত্র Search of Truth.

আরও পড়ুন: দুই নারীঃ কপিলা ও হিমি

বাউলতত্ত্ব প্রশ্ন আর সংশয়ের মাধ্যমেই তার যাত্রা শুরু করে। কিন্তু সর্বশেষে সমস্ত সংশয় ও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে জড়বাদ বা বস্তুবাদকে নস্যাৎ করেই ঋদ্ধ হয়। এই সম্পর্কে R.Macualy বলেছেন: The mystic faith in unseen powers which is the antithesis of materialism. বাউলে মিলিত হবার মহাবাসনাটি থাকে যা অন্যকোনো মতবাদে থাকে না। ‘গীতাঞ্জলি’র ৩ নং গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

“তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর

নাহি কোনো মানা , নাহি কোনো ডর;

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ

দেখা যেন সদা পাই।”

সবাইকে মিলনের সাধনাই তো সব সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা। যখন নিজেকে জানতে পারব, নিজেকে চিনতে পারব, আত্মোপলব্ধির পর্যায় অতিক্রম করতে পারব, তখন তো আমার মাঝেই সবাইকে পাব। যে ঈশ্বরকে সারাজীবন ধরে খুঁজছি, সেই ঈশ্বর কেমন? এ প্রশ্ন যখন নিরসন হয় তখন তো ঈশ্বরের আদলে নিজেকেই দেখতে পাই। আবার নিজের মধ্যেই জগৎকে দেখি। এই দেখাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে অনন্তকালের অনন্তকে দেখার প্রবহমান ক্রিয়ায় পর্যবসিত। এর শুরু নেই, শেষও নেই। যুগে যুগে সমস্ত মানুষের মধ্যেই’ দেখা’ ক্রিয়াটি বিস্তৃত হয়ে যায়। প্রতিটি বাউল সাধকই তাঁর অন্তরের আলোকে প্রাণের ঠাকুরকে দেখতে চান। প্রতিটি শাক্ত সাধকই পেতে চান দেখার মধ্যেই তাঁর সার্থকতা। সুতরাং কোন্ পথে কোথায় কার তফাত? ঈশ্বর যখন নিরীশ্বর হয়ে যান তখনও ‘দেখা’টি স্তব্ধ হয়ে পড়ে না। T.S.Eliot এর ভাষায় তা Universal human Weakness হয়েই বিরাজ করে। আমাদের ঘুমন্ত আত্মা যেন সেই বিরাট আত্মার সমীপে এক মহাজাগরণ চায়।

এই জাগরণ একজন্মের যেন চাওয়া নয়, আদিকাল থেকে জন্ম-জন্মান্তরে এর ব্যাকুলতা। রূপে-রূপান্তরে, দেহ-দেহান্তর, মনে-মনান্তরে এর প্রার্থনা সর্বদা ধ্বনিত হয়। ক্ষুদ্রতা ,তুচ্ছতার মধ্যে আমরা বন্দি থাকলে হয়তো এই প্রার্থনায় সাময়িকভাবে নিবৃত্ত থাকি, তবু অবচেতনেও আদিম ও অনন্তের স্বজ্ঞাকে উপেক্ষা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যাপ্তির সুপ্তি থেকে জাগরণ চেয়েছেন। পার্থিব আকাঙ্ক্ষার মুক্তি যেমন তাঁকে পথ চলতে সাহায্য করেছে, তেমনি সমূহ মানবসত্তার বিচরণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনাটিও গোপনে চালিয়ে গেছেন। নাটক, কবিতা , প্রবন্ধগুলিতে তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রগাঢ় অবগাহন সর্বজনবিদিত। একদিকে হৃদয় অন্যদিকে প্রকৃতি জীবনরসের অনন্ত আধার রবীন্দ্রনাথের। সবকিছুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেয়ে যান নিজেকে। সুরে-লয়ে-ছন্দে সব আনন্দে কবিসত্তার প্রকাশ:

“আমি বাণীর সাথে বাণী,

আমি গানের সাথে গান ,

আমি প্রাণের সাথে প্রাণ

আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা

আলোক জ্বলজ্বল।”

(বলাকা: ৩৫ নং কবিতা)

‘আমি’ ব্যক্তিবাচক সর্বনামটিতে কবি পার্থিব রূপের সত্তার পরিচয়টি দিয়েই প্রকৃতির সমূহ ভাষায় আত্মবিস্তারের সমন্বয়টি তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ যে শক্তি রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছেন তা প্রকৃতির শক্তি। সূর্য, সকাল, আকাশ, সমুদ্র, পাখি, গাছ, গিরি, তিমির, মানুষ সব নিয়েই কবির বিশ্বভুবন। এই বিশ্বভুবনের রাখাল হয়েই কবি বাঁশি বাজান। সেই বাঁশির বাণী, গান, প্রাণ, আলো সবই সেই মহাসত্তার রূপেরই প্রকাশ। কবিতা এই মহাসত্তা প্রকৃতির ক্ষমতা থেকেই কবিকে অসাধারণ করে তোলে। এযুগের সমালোচকও সে-কথা স্বীকার করেন । C.Day Lewis এক জায়গায় লিখেছেন: We distinguish between borrowed, adventitious energy in verse and its natural energy.

সুতরাং প্রকৃতিও ঈশ্বর।যেমন ঈশ্বরের প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। বাউলের একতারা যেমন প্রকৃতি ও নিস্তব্ধতায় জীবনের প্রতিধ্বনি তোলে, শিল্পীর রঙের জিজ্ঞাসায় যেমন আত্মার স্বরূপ উদঘাটিত হয়, তেমনি কবির শব্দের উচ্চারণেও বিনীত সামর্থ্য উদ্ভাসিত হয়। যেখানে থাকে আত্মোন্মোচন ও আত্মবিকাশ। রবীন্দ্রনাথের সব সৃষ্টির মূলেই বাউল শিল্পী ও কবির ত্রয়ী সম্মেলন দেখতে পাই। প্রকৃতির ঘনীভূত আশ্লেষে রূপক সংকেতের অনবদ্য প্রহেলিকায় কবি সেই চিরসত্য মানব মর্মকেই তুলে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু আনা অত সহজ নয়। বিশ্বভুবনখানি অকূল মানস সাগরজলে কমলের মতো টলমল করছে। তার বৈচিত্র্য, রূপময়তা এবং আত্মার বহুমুখী পর্যায়ক্রম কবিকে বিস্মিত করেছে। কবি অস্থির, অপলক, বিস্ময় বিমূঢ় ‘হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে’ বুঝেছেন। তবু প্রবাহ আছে ,গতি আছে ,দাঁড়াবার সময় নেই। মৃত্যু ভেদ করে মুক্ত তরঙ্গের মতো কবিও চলে যাবেন। এই ‘যাওয়াটা’ও সত্য। যাওয়ার কোনো ছেদ নেই, সমাপ্তি নেই। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই কবি চলে যাচ্ছেন। কখনো প্রাণে প্রাণে, কখনো বিরহ মিলনে, কখনো একাকী। অনন্ত পথ হাঁটার ভেতর কবি ডাক শুনতে পান। এই ডাক সবাই শুনতে পায়, কিন্তু নির্বোধরা উপলব্ধি করতে পারে না। ‘অচলায়তন’ নাটকে পঞ্চক বারবার মুক্ত হতে চেয়েছে। তার আকুলতাকে সমর্থন করেই দাদা ঠাকুর বলেছেন ‘আয়রে, তবে যাত্রা করি।’ এই যাত্রা করা তো ‘অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ’।

আরও পড়ুন: কবিতার সঙ্গে কবি

মনের মানুষকে তাই মনেই খুঁজতে হয়, মনের চোখেই দেখতে হয়। বাউলের মতো রবীন্দ্রনাথও তাই দেখেছেন। সিদ্ধাচার্যদের মতো সহজিয়া ভাবের আলোকে নিজেকে অনুভব করেছেন। কবির বেদনা তাই পার্থিব মোহ আর ক্ষুদ্র তুচ্ছ পাওনা-গণ্ডায় সীমাবদ্ধ নয়। সেইসব প্রাপ্তির কথাও কবি বলেননি। ছেঁড়া জুতোর ফিতে বাঁধা, কিংবা নিত্যদিনের জীবনের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে কবির জীবনের সুখ-দুঃখেরও হিসেব হয়নি। জীবনের পরমার্থিক প্রাপ্তি হল ‘হৃদয়’। এই হৃদয় সর্বব্যাপী আত্মা। সেই আত্মাই মনের মানুষ। জীবনদেবতা বা প্রিয়তমা বা শুধু ‘তুমি’ সর্বনামেও তাকে ডাকা যায়। আবার কোনও নাম না করেও সংকেতে তাকে উল্লেখ করা যায়। জীবনধারণ তো সাধনার জন্যই আত্মাকে পাওয়া, তার স্বরূপকে উপলব্ধি করা। ‘বলাকা’ কাব্যের ৪১ নং কবিতার শেষে কবি বলেছেন:

“যে আনন্দ-বেদনায় এজীবন বারে বারে করেছে উদাস

হৃদয় খুঁজিতে আজি তাহারি প্রকাশ।”

এই ‘হৃদয়’ই শেষকথা। জীবনপ্রবাহ সময়প্রবাহ একই সঙ্গে এই হৃদয়ের পথ ধরেই চলেছে। তাই রবীন্দ্র কবিতায় Universal appeal আছে। Sleeping soul এর জেগে ওঠার আবেদন আছে। আমাদের প্রার্থিব বিষণ্ণতা দূর করার, বিচ্ছেদ কাতরতা থেকে মুক্তি পাবার উপায় আছে। আমরা জানি Life is full of trials -তবু সত্য-শিব-সুন্দরের পথেই স্বপ্ন দেখতে শিখি। মৃত্যু সর্বময় হয়ে যাবার একটা পথ মাত্র। কারণ হৃদয়ের পথ কখনো ফুরোয় না। ‘গীতাঞ্জলি’র ৪ নং কবিতায় কবি লিখেছেন:

“আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি

সেথায় চরণ পড়ে,

তোমার সেথায় চরণ পড়ে।”

হৃদয় তত্ত্বই তো দেহতত্ত্ব। আট কুঠুরি নয় দরজা ভেদ করতে হয় তার কাছে পৌঁছাতে হলে. সেখানেই অচিন পাখি, মনের মানুষ। এক পরম নিভৃত সাধনায় রবীন্দ্রনাথ বাউলের পথেই আমাদের দীক্ষা দিয়ে গেছেন। আমরা মানুষকে চিনতে মানবের অন্তরে পৌঁছাতে তাঁর নিবেদিত নির্দেশিত পথেই উপস্থিত হই। সেখানেই মাহাত্ম্য ও কল্যাণ বিরাজ করছে।#