।।চার।।

ফোকলোর বা লোককথার ‘ভঁপিঘ্’ বা রক্তচোষা’র চরিত্রকে অতীতচারী স্মৃতিচারণার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে ‘লে মেতামঘ্ফোজ্ দ্য ভঁপিঘ্’ কবিতাটিতে। সমালোচকদের মতে এই ‘রক্তচোষা’রা হলো বোদল্যারের উদ্দাম জীবনের সঙ্গী পতিতারা যাদের অন্যতম প্রতিনিধিত্ব কবিতাটিতে চিত্রিত হয়েছে। কবিতাটির দু’টি অংশ। প্রথমাংশে অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমান এবং দ্বিতীয়াংশে কেবল বর্তমানের দৃশ্যায়ন। কবিতাটির শুরুতেই মানুষী ‘রক্তচোষা’ আসে ‘স্যঘ্পঁ’ বা ‘সাপিনী’র মতন। এইসব সাপিনীকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন বোদল্যার। একদিন অনেকের মত কবিও তাঁদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন, (‘রক্তচোষা’ নারীটির ভাষ্যানুসারে) “লা লুন, ল্য সোলেই, ল্য সিয়েল এ লেজেতোয়াল্” (“চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও আকাশ”)। কবিতাটি কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আঙ্গিকে লেখা হলেও তা প্যারিস নগরের এক অন্ধকার জীবনের আলেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। নামে রক্তচোষা হলেও মানবীর শারীরিক বর্ণনা এতে এতটাই আক্ষরিক যে সামাজিক নীতিবোধের মানদণ্ডে এ-কবিতা অনুমোদনযোগ্য হওয়াটা ছিল অস্বাভাবিক ব্যাপার। বাংলা কবিতায় বিনয় মজুমদারের বেশকিছু কবিতা রয়েছে যেগুলো মূলত যৌনচেতনাশ্রিত কিন্তু বোদল্যারের এ-কবিতা এবং এ-শ্রেণির অন্য অনেকগুলি কবিতা প্রকৃতই উত্তুঙ্গতাস্পর্শী। প্রথমাংশের উদ্দামতা বা কড়া রোদের আভা দ্বিতীয়াংশে অপরাহ্নের হেলে-পড়ার মত হলেও যে-নাটকীয় পরম্পরায় পুরো পর্বটি বিধৃত হয় তা একটি দ্রুতগতি শর্টফিল্মের মত বিদ্ধ হতে থাকে পাঠকের চেতনালোকে। একটার পর একটা দৃশ্য/চিত্র বা উপমা যখন আসে তখন সেটা স্পষ্টই কাম কিংবা শরীরী অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে যায় প্রবল। কবি ‘ভঁপিঘ্’-এর (‘নু এ সঁ ভোয়াল্’) ‘নগ্ন ও বসনহীন’ কিংবা (‘সি দোক্তে ও ভোলাপ্তে’) ‘রতিপটিয়সী’ তৎপরতার যে-বর্ণনা দেন তা শৃঙ্গার রসের চূড়ান্ত। যদিও হেলেপড়ার সুর অন্তিমে বিস্তারী- উপসংহারে পড়ে থাকে শুধু (‘দে দেব্রি দ্য স্কেলেৎ’) ‘বিধ্বস্ত কঙ্কাল’। শরীরী বর্ণনা কবিতাটির একটি মুখ্য দিক হলেও বোদল্যারের কবিত্বের জয় এখানেই, উপকথার ‘রক্তচোষা’কে তিনি বাস্তবের উপাদানে পরিণত করতে পেরেছেন। আবার, দুই পর্বে বিভক্ত কবিতাটিতে মানবজীবনের নাটকের প্রতিন্যাসই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমাংশে চিরায়ত সে-মানুষকে পাই যাদের সমস্ত তৎপরতা পৌরুষচিহ্নিত, যারা জীবনের সমস্ত কর্মে বীরত্ব ও ক্ষাত্রত্বের সন্ধানী কিন্তু সেই ‘মাস্কেটিয়ার’রাই এক পর্যায়ে পরিণত হয় গুরুত্বহীন সত্তায়। তাদের বীরত্বের মর্চেপড়া তরবারিগুলো লুটাতে থাকে ধূলায়। কবিতাটিকে এক অর্থে আত্মজৈবনিক বলা গেলেও সেকথা সর্বাংশে বৈধ নয়। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের কবিতাটি রচিত হয়েছিল আরও আগেই- কবির ২১/২২ বছর বয়সে লেখা এ-কবিতা। তখনও আসলে তাঁর জীবনের অপরাহ্ন আসে না। কবি কালক্রমে বেশ কিছু শারীরিক অসুস্থতার শিকার হবেন এবং ১৮৬৬ সালে আক্রান্ত হবেন চূড়ান্ত পক্ষাঘাতে আর পরের বছর চিরতরে প্রস্থানই ঘটবে তাঁর। সে-হিসেবে কবিতাটির দ্বিতীয়াংশ একটি সার্বজনীন ও বাস্তব পরিস্থিতির প্রকল্প অনুযায়ী নির্মিত। হ্যাঁ, কবির জীবনী পাঠ করবার পরে কবিতাটির সঙ্গে তাঁর জীবনকে মেলানো যাবে কিন্তু সে-কবিতা লেখা হয়ে গেছে আগেই।

লে ফ্ল্যুর দ্যু মাল-এর নিষিদ্ধ কবিতাগুলি বোদল্যারের সামগ্রিক কবিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করে না। তাঁর সমগ্র সত্তার একটা দিক হয়তো কবিতাগুলোয় উদ্ভাসিত। কাম, যৌনতা, শারীরিক সংসর্গ প্রভৃতিকে জীবনের অনিবার্য প্রসঙ্গরূপে বিবেচনা করা এবং একই সঙ্গে চেতনাটিকে জীবনের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কল্পনা করার বিষয় নিহিত রয়েছে এসব কবিতায়। কবি নিঃসন্দেহে কবিতাগুলোর সংক্রামক-শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কবিতাগুলোয় মূলত গ্রিক এবং অংশত রোমান পুরাণের শরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। পৌরাণিক প্রতীকতা বা আড়ালের আশ্রয়ে বর্তমানকে মোড়কাবৃত করবার প্রণোদনা এসব কবিতায় স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-বিচারকেরা কবিতাগুলি সম্পর্কে রায় ঘোষণা করেছেন তাঁরা তাঁদের সমকালীনতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কবিতাগুলোর মূল্যায়ন করেছিলেন। ফলে, এগুলো তাঁদের নিকটে মনে হয়েছে চূড়ান্ত অশ্লীল। তাঁরা লিথিকে ঠিকই ভেবেছেন প্যারিসের নারী। গ্রিক দ্বীপ-নগরী লেসবোসের চিত্রককে তাঁরা গণ্য করেছেন সমকামিতার পাপে পাপী (বাইবেলানুসারে) রূপে। লোককাহিনীর ‘ভঁপিঘ’কে ফরাসি বিচারকেরা বিবেচনা করেছেন নগরীর বারবণিতা হিসেবে। উপর্যুক্ত ছ’টি নিষিদ্ধ কবিতা ছাড়াও বোদল্যারের প্রচুর কবিতার দৃষ্টান্ত স্মরণীয় যেসব কবিতায় গ্রিক-রোমান ইতিহাস-পুরাণের উপজিব্যতা বিদ্যমান। কেবল গ্রিক-রোমানই নয়, অন্যতর উপাদানও তাঁর কবিতায় দীপ্তিমান। স্পেনীয় চরিত্র বিখ্যাত রমণিমোহন (উওম্যানাইজার) দোন হুয়ান-কে (ডন জুয়ান) উপজীব্য করে লেখা তাঁর ‘দঁ জুয়্যাঁ ওজঁফেঘ্’ (নরকে ডন জুয়ান) কবিতাটির কথা স্মর্তব্য। ‘আ উন্ মালাবাঘেজ্’ কবিতাটি মালাবারের এক তরুণিকে নিয়ে লেখা। পুরনো ফরাসি উপনিবেশ মালাবার থেকে মেয়েটি এসেছিল প্যারিসে। কবি জানতে চান তার নিকটে, কেন সে যন্ত্রণাভোগের দেশ ফ্রান্সে এসেছে। সমকালীন জীবনবেদ, দেশত্যাগ আর পণ্যসর্বস্বতার পরিপ্রেক্ষিত বোদল্যারের অসাধারণ সব উপমা ও চিত্রকল্পে কবিতাটিকে করে তুলেছে ব্যতিক্রমী নান্দনিকতার আকর। ভারতীয় নৈসর্গিক বিস্তৃতির স্বপ্নময় ছায়া ছেড়ে মেয়েটির সংকীর্ণ নিষ্ঠুর প্যারিস নগরীতে আগমনের জন্যে কবির মনে জেগে উঠেছে বেদনাবোধ। কবিতার শুরুতেই মালাবার উপকূলের মেয়েটির শীর্ণ হাতের ছবি, তারপর কোমর, চোখ, পা প্রভৃতির অনিবার্যতাকে ইজেরের ছবির উপাদানের মত গেঁথে তোলা হয়। কবির সঙ্গে-সঙ্গে বোদল্যারের চিত্রী সত্তার চমৎকার সহযোগ তাঁর এ-কবিতা এবং আরও অনেক কবিতার দ্বারা কবিকে তাঁর সহযাত্রীদের চাইতে সম্পূর্ণই ভিন্ন জগতের কাণ্ডারিতে পরিণত করেছে। পৃথিবীর যে-কেনো প্রান্তে ঘটমান ঔপনিবেশিকতা, উন্মূল মানুষের দেশত্যাগ, অভিযোজন, মানবপাচার প্রভৃতি বিষয়কে মনে রাখলে এ-কবিতাটি সর্বকালের কবিতা হয়ে উঠতে পারে। পুরো কবিতা জুড়ে রয়েছে মেয়েটির স্বদেশ মালাবারের শ্রেয়তার প্রশস্তি এবং প্যারিসের অমানবিক ও অপ্রসন্নতার প্রতিতুলনা। প্যারিসের নিষ্ঠুর-পঙ্কিলতায় সুদূর থেকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য নিয়ে আসা মেয়েটির বাঁচবার চেষ্টায় কবির বেদনার শেষ নেই। স্বদেশের ‘নারকেল বনের’ (‘দে কোকোতিয়েঘ্’) হারিয়ে যাওয়া প্রেতাত্মার গভীরে মেয়েটির ‘চিন্তামগ্ন চোখের’ (‘ল্যাল্ পঁসিফ্’) চিত্রকল্পে পরিসমাপ্ত কবিতাটি পৃথিবীর যে-কোনো ভাষান্তরে এর শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করতে সক্ষম।

বোদল্যারের কবিতার বিশিষ্টতায় কেবল তাঁর চিত্রী সত্তার অবদানই নয়, কবিতাকে কবিতাতিরেক উপকরণের সহায়তায় বহুমাত্রিক ও নান্দনিকতাপূর্ণ করবার সার্থক কলাকৌশল সর্বপ্রথম তাঁর কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস, পুরাণ, সমকাল, ভ্রামণিকতা, দর্শন, নাটক, কাব্য, মহাকাব্য, চিত্রশিল্প ইত্যাকার নানা উৎসের অবারিত ব্যবহৃতি ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ দেখে তাঁকে মনে হতে পারে এক অলৌকিক সত্তাধিকারী কবি বলে। বস্তুত উনিশ শতকের একটা বিশেষ সচেতনতার উন্মেষ কেবল ফরাসি সাহিত্যেই নয় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দৃষ্টিযোগ্য। কবি এবং লেখকগণ তাঁদের বিষয়বস্তুকে বিচিত্র উৎসের আলোকে যাচাই করে দেখতে শুরু করেন এ-পর্বে। পৃথিবীময় সাম্রাজ্যবিস্তার, ঔপনিবেশিকতা, রিফর্মেশন, ধর্ম-বিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতা, যুদ্ধ, সাংস্কৃতিক পারস্পরিকতা, স্থানীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়, ভাষা-বিনিময় ও ভাষার পারস্পরিক প্রতিস্থাপন, শিল্পবিপ্লব, সামন্তবাদের অবক্ষয়ে পুঁজিবাদের ক্রমাস্ফালন এইসব সময় ও সমকালকে পূর্বের চাইতে জটিল করে তোলে। সেই জটিলতার মধ্যে ব্যক্তি-কবির অবস্থানকে তিনি যাচাই করতে চান সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, চিত্রশিল্প প্রভৃতি মানবকেন্দ্রিক শাস্ত্রের নিরিখে। বোদল্যারের কবিতার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাঁর কাব্যিক উপাদান এত বিচিত্র উৎসাগত যে তা নিয়ে গবেষণাই এক বৃহৎ কাণ্ডের সম্ভাবনা যোগাতে পারে। সভ্যতার সাহিত্যিক ক্রমযাত্রা উনিশ শতকে বাঁক নেবার জন্যে অনিবার্য উদগ্রিবতা প্রদর্শন করে বিশ্বজুড়ে। পৃথিবীর নানা দেশে নানা সাহিত্যে প্রতিভাবানদের সৃজনশীলতার নির্ভরতায় তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে পরিণতি পায় নবতনের সেই অভীষ্ঠ রূপ। উনিশ শতকের সাহিত্যিক মননশীলতা কাজেই পূর্বতন যে-কোনো সময়ের চাইতে বহুমাত্রিক। এটা সমাপতনের মত মনে হলেও বাস্তব, উনিশ শতক তার ফলিত রূপ বিশ্বজুড়ে যাঁদের সৃজনকর্মের আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় তাঁরা আবার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিষয় ও আঙ্গিকে অভিনবত্বের এবং সামগ্রিকভাবে আধুনিকতার প্রবর্তকও। উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে পর-পর হাজির হলেন ব্লেক, কোলেরিজ, ওয়র্ডস্ওয়র্থ এবং টেনিসন। ইংরেজিতে যাকে ‘হাই ভিক্টোরিয় যুগ’ বলা হচ্ছে সেই সময়টাতে কবিতার জগতে আন্তর্মাধ্যমিক বিষয়বস্তুর প্রবেশিকা-কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া স্বয়ং কবিরাও স্ব-স্ব মেধা-মননে বহুমাত্রিক। কবি টেনিসন ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ। শিল্পসমালোচক রাস্কিন মৃত্তিকাবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ। ডারউইন একজন মনস্ক কবিতাপ্রেমিক। গণিতবিদ লুইস ক্যারল লিখছেন শিশু-কিশোর রচনাবলি। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে সেই ঔপনিবেশিকতা আর সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের মধ্যেও দেখা যাবে উনিশ শতকের সাহিত্য-কবিতা জ্বলে উঠছে নতুন আলোক নিয়ে। একইভাবে দেখা যাবে রুশ কিংবা জার্মান সাহিত্যজগতও নতুন আলোকপ্রক্ষেপনের প্রতিক্রিয়ায় নতুনত্বের রশ্মিপাতে প্রোজ্জ্বল।

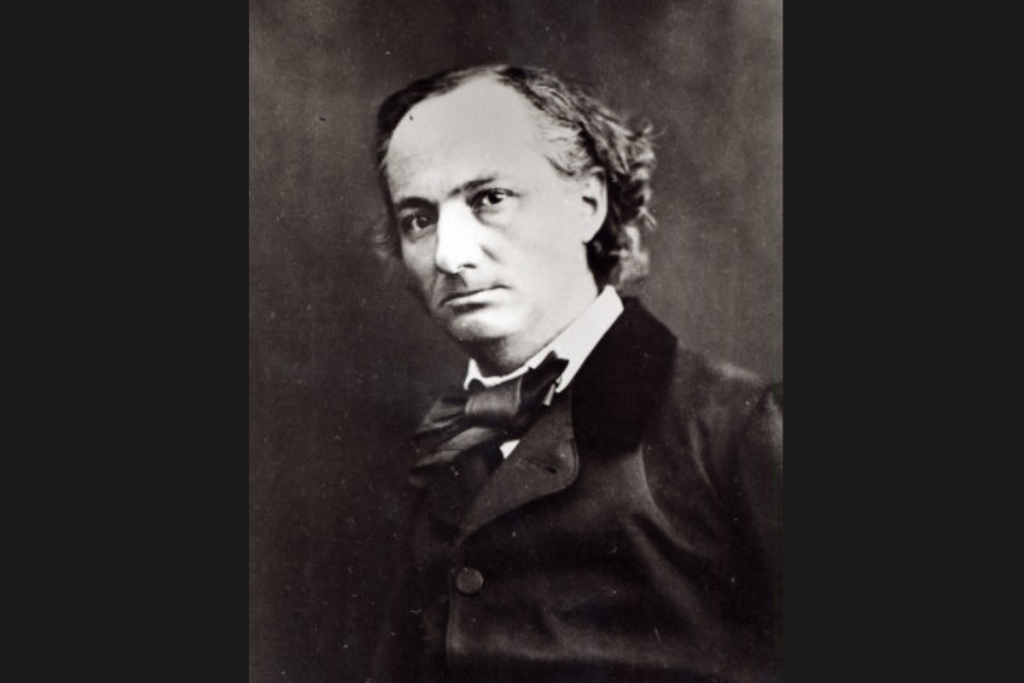

সমাপতনীয় বা কাকতালীয় যাই বলা হোক না কেন, রুশ, জার্মান, বাংলা কিংবা ফরাসি সব ভাষাতেই সামান্য আগে কিংবা পরে, ঘটতে থাকে অনুপম পালাবদল। রুশ সাহিত্য আধুনিকতার জগতে প্রবেশ করলো কবি পুশকিনের হাত ধরে। তাঁর কাব্যোপন্যাস ইউজিন ওনেগিন-এ বহুস্তরা রুশ জীবনের জটিলতা উপস্থাপিত হলো প্রিজমের মাত্রিকতায়। পুশকিনের কাব্যজগত এতটাই মাত্রাবহুল যে রুশ সাহিত্যিক ভ্লাদিমির নবোকভের প্রয়োজন পড়ে ১০০ পৃষ্ঠার ওনেগিন-এর জন্যে ইংরেজিতে দু’টি বিপুল খণ্ড। রাশিয়ার জনজীবন তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, লোকাভ্যাস সবকিছু নিয়ে পুশকিনের বর্ণময় কাব্যোপন্যাসে উৎকীর্ণ। জার্মান সাহিত্যে কবি গ্যেটের ফাউস্ট নিয়ে এলো নতুন জীবনচেতনা। অষ্টাদশ-উনিশ শতকী প্রতিনিধি গ্যেটের ফাউস্ট প্রকাশিত হয় ১৮০৬ সালে। বাংলা সাহিত্যে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সূত্রে উদ্বোধিত যুগান্তকারী আধুনিকতার কথা সর্বজনবিদিত। ফরাসি কবিতায় প্রকৃত আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটান শার্ল বোদল্যার। পুশকিন, গ্যেটে, মধুসূদন এবং বোদল্যারের আধুনিকতার চেতনায় বিষয় ও আঙ্গিক দু’টোই গুরুত্ববহ। বোদল্যার এবং মধুসূদনের কাব্যমানসের সাদৃশ্য থেকে উনিশ শতকের নতুনত্বসন্ধানী জায়মান চেতনাটিকে অনুভব করা যায়। বয়সের দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন একেবারে সমান্তরালভাবে সমকালীন। মধুসূদন বোদল্যারের চাইতে দুই বছরের ছোট এবং তিনি বেঁচেছিলেন বোদল্যারের চেয়ে পাঁচ বছর বেশি- একজনের আয়ু ৪৬ এবং অন্যজনের ৪৮ বছর। বোদল্যারের মনের গভীরে হয়তো ইচ্ছে ছিল মহাকাব্য রচনার- আধুনিক যুগের মহাকাব্য। কিন্তু তাঁর অস্থির, অসুস্থতাক্রান্ত, অনিশ্চিত, বিষাদগ্রস্ত জীবনের বৈরিতাপ্রবণ বর্তমানতার কারণে হয়তো তাঁর সে-সুপ্ত ইচ্ছে বাস্তবের মুখ দেখে নি। বোদল্যারকৃত আইরিশ মহাকাব্য বেওল্ফ্-এর ফরাসি অনুবাদে ধ্রুপদী অতীত এবং সমকালীন জীবনের মেলবন্ধনে কবির ঔৎসুক্যই প্রমাণিত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষের লড়াই, বৈরিতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা এইসব বিষয় মানবসত্তার অদম্য প্রাণচেতনার বৈশিষ্ট্য- বোদল্যারের অনবদ্য অনুবাদে মহাকাব্যটি ধ্রুপদী চেতনার নবরূপায়ণের মাত্রিকতা অর্জন করে। মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রেও বলা যায় মহাকাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তিনি যে কেবল ধ্রুপদী সাহিত্যের নবরূপায়ণ ঘটান তা-ই নয়, তাতে সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যক্তি-ঔপনিবেশিকতা সবকিছুর একটা নতুনতর ভাষ্যও নির্মিত হয়। আঙ্গিকের প্রসঙ্গেও বলা যায়, পুশকিন রুশ সাহিত্যে কাব্যোপন্যাসের শিল্পসার্থক সূচনা করেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বোদল্যারের ক্ষেত্রেও আমরা দেখবো বিষয়-বিন্যাস এবং পুরাণের অনুসৃতির ক্ষেত্রে নতুনত্বের স্রষ্টা কবি আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নতুনত্বের সন্ধানী। পুশকিন, মধুসূদন, গ্যেটে এবং বোদল্যার নতুন যুগের যে-চেতনাকে ধারণ করেন সেটির প্রকাশ যে প্রচলিত সাহিত্যাঙ্গিকে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্ভব নয় সেটা তাঁরা অনুধাবণ করেছিলেন। পরিণামে, তাঁদের সাহিত্যে ঘটে নতুনতর আঙ্গিকের প্রবর্তনা। বোদল্যারের ল্য স্প্লিন্ দ্য পারি (প্যারিস-নির্বেদ কিংবা প্যারিসের বিষাদ) কাব্যগ্রন্থ তাঁর কাব্যের আধুনিকতা ও তাঁর আঙ্গিকচেতনার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

বোদল্যারের ল্য স্প্লিন্ দ্য পারি ৫০টি ছোট-ছোট গদ্যকবিতার সংগ্রহ। আঙ্গিকে গদ্য এবং বিষয়ে সমকালীনতা এই দু’টি বিশেষত্ব কাব্যগ্রন্থটিকে ভিন্নতাচিহ্নিত করেছে। কবির মৃত্যুর দু’বছর পরে ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় কাব্যটি। মূলত কবির বাসভূমি প্যারিসের জীবনযাপনই কবিতাগুলোর মূল উপজীব্য। যদিও আঙ্গিকটির জন্যে বোদল্যার তাঁর পূর্বসূরী কবি আলোইজিয়ু বঘ্তান্দ(১৮০৭-১৮৪১) -এর কাছে ঋণী। গ্রন্থের ভূমিকায় স্বয়ং কবি তাঁর সেই ঋণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আলোইজিয়ু-ই আঙ্গিকটির প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন ফরাসি সাহিত্যে এ-শ্রেণির প্রথম কবিতা ‘গাস্পাঘ্ দ্য লা নুই’ কবিতাটি রচনার দ্বারা। ১৮৩৬ সালের দিকে রচিত এবং কবির মৃত্যুর পর ১৮৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর কাব্যে মধ্যযুগের ইউরোপের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতা বিবৃতিমূলক। সেদিক থেকে বোদল্যারের কাব্যটি সম্পূর্ণই ব্যতিক্রমী। মধ্যযুগ নয় সমকালীন এবং একেবারে সাম্প্রতিক প্যারিস নগর তাঁর কাব্যটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। গদ্যে রচিত এ-কাব্যে বোদল্যার কেবল যে জনজীবনের নৃতত্ত্ব গড়েন তা-ই নয় উন্মোচন ঘটান দর্শন-পর্যবেক্ষণ এবং কাব্যিকতার এক নতুন দিগন্তেরও। নাট্যাঙ্গিকের অনুসৃতিও এতে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিই রচিত হয়েছে নাট্যাঙ্গিকে। কবিতাগুলোর আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা মতের অনুসারিতা আছে। যেমন, কেউ বলছেন স্প্লিন্-এর কবিতাগুলোর আঙ্গিকে রয়েছে এক ধরনের আকস্মিকতা, অর্থাৎ এগুলোর যথার্থ শুরু বা শেষ কোনোটাই নেই। প্রতিটি কবিতা ভিন্ন-ভিন্ন বক্তব্য-বিষয়ের বাহক হলেও এগুলোর ক্ষেত্রে বোদল্যার তাঁর পূর্ববর্তী কবিতার অনুক্রমিকতার শরণ নেন না। আর, এমন ধরনের কবিতা তাঁর আগে আর কাউকে লিখতে দেখা যায় নি। কবিতাগুলোর মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য করেন আধুনিক চৈতন্য-প্রবাহের ধরন। হতাশা ও শ্রেণিচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রবল অকারণ অতৃপ্তি ও বিষাদের ছায়া পড়েছে প্রথমত কবির চোখে দেখা প্যারিস নগরীতে, দ্বিতীয়ত, সেই হতাশা-বিষণ্ণতার শেকড় ফেরানো স্মৃতিমগ্নতার দিকে। কাজেই বোদল্যারের স্প্লিন্-এর পংক্তিকেই অনেকে এ-কাব্যের শিরোনাম হিসেবে বিবেচনা করেন, যে-পংক্তিটিতে প্রবল বিষাদ ছড়িয়ে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়- “ল্য প্ঘেঁতঁ আদোঘাব্ল্ আ পঘ্দ্যু সঁ ওদ্যুঘ্!” (Le printemps adorable a perdu son odeur!”- “প্রিয় বসন্ত হারিয়েছে তার সুবাস!” এই হারানোর বেদনাই কাব্যগ্রন্থটির মূল সুর যে-বেদনা স্মৃতি-বর্তমান আর স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের বিবিধ কল্পনায় হয়ে ওঠে গাঢ়-গাঢ়তর। তাঁর একটি কবিতায় প্যারিসবাসী কবি মালাবার উপকূলের এক রমণিকে দুঃখভরে জিজ্ঞ্যেস করেছিলেন, কেন সে অস্বস্তির আখড়া প্যারিসে এসেছে। স্প্লিন্-এ কবির সেই জিজ্ঞাসা তাঁর নিজের প্রতি, সমাজ-রাষ্ট্রের হর্তাকর্তার প্রতি এবং সর্বোপরি বিধাতার প্রতি। বোদল্যার স্বয়ং তাঁর এ-কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করে রেখেছিলেন পাণ্ডুলিপিতে, আবার ফিরে এসেছে লে ফ্ল্যুর দ্য মাল, তবে আরও স্বাধীনতা, আরও খুঁটিনাটি আর বিদ্রূপ সহকারে। কবির ভূমিকা থেকে জানা যায়, বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয় ১৮৬২ সালে এবং এটির প্রকাশক ছিলেন কবিবন্ধু আঘ্সেঁ উসে (১৮১৫-১৮৯৬) ওরফে আঘ্সেঁ উসেইয়ি। প্রকৃতপক্ষে, লে ফ্ল্যুর দ্যু মাল-এর বেশকিছু ভাব তাঁর এ-কাব্যে লক্ষণীয় এবং অনেকগুলি শিরোনামও পূর্ববর্তী কাব্য থেকে নেওয়া। ১৮৪৮ সালে সংঘটিত বিপ্লবের ২০ বছর পরে প্রকাশিত কাব্যটিতে কবি তাঁর প্রিয় প্যারিসের কোনো উন্নতি লক্ষ করেন না। উপরন্তু, তিনি দেখছেন উন্নতি ও আধুনিকতার পরিণাম দাঁড়াচ্ছে প্রবল বৈষম্য ও সামাজিক শ্রেণিব্যবধানের বাস্তবতায়।

শার্ল বোদল্যারের লে ফ্ল্যুর দ্যু মাল কাব্যটির ওপর কর্তৃপক্ষীয় নজর পড়লেও তাঁর স্প্লিন্ কাব্যটিও সমান বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর বলা যায়। কিন্তু ততদিনে কবির মৃত্যু ঘটেছে যদিও এর কিছু কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কবির প্যারিস-বিতৃষ্ণার আক্ষরিক কারণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো কিন্তু তার আগে দেখা যাক মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যটিতে মূলত কোন্ বিষয়গুলোর প্রাধান্য রয়েছে। আনন্দ, নেশামুক্ততা ও মত্ততা, শিল্পী/কবি, নারী, মরণশীলতা ও কালাতিক্রমণ, শহর, দারিদ্র/শ্রেণি এবং ধর্ম/শুভ-অশুভ- এগুলোই তাঁর এ-কাব্যের মুখ্য বিষয়াবলি। অবশ্য বোদল্যারের সব কবিতাতেই এসব বিষয়েরই প্রাধান্য। তবে বর্তমান কাব্যগ্রন্থে বিধৃত প্যারিস-শহর এবং দারিদ্র ও শ্রেণিচেতনা তাঁর কাব্যটিকে প্রবাদপ্রতিম করে তুলেছে। এই দু’টি বিষয়ে এমন তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ ভাষণ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে লক্ষণীয় নয়। মৃত্যুর পর প্রকাশিত বোদল্যারের এ-বই না বেরোলে তাঁর কবিসত্তার একটা বড় পরিচয় থেকে যেতো আড়ালে সেদিক থেকে গ্রন্থপ্রকাশক কবিবন্ধু উসে’র প্রতি কাব্যবোদ্ধাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। কবির দৃষ্টিতে আনন্দ হচ্ছে অনুভূতিকে প্রকাশের মাধ্যম। বোদল্যারের অনেক কবিতায় আনন্দ আসে সত্তার গভীরে নিহিত ‘অশুভ’ তৎপরতাকে কার্যকর করবার নিমিত্তরূপে। গ্রন্থের ‘দ্বিশয্যা-কামরা’ (‘লা শম্বঘ্ দুব্ল’), ‘এক মাথা চুলের গোলার্ধে’ (‘আঁ এমিস্ফেঘ্ দ্যঁজুন্ শভলঘ্’) কিংবা ‘প্ররোচনা’ (‘তঁতাসিওঁ’) প্রভৃতি কবিতায় যৌনতার অনুভূতি প্রত্যক্ষ চিত্রকল্পে উদ্ভাসিত। ‘দ্বিশয্যা-কামরা’ কবিতা থেকে উদ্ধৃতি:

তুষারপ্রপাতের ধরনে প্রচুর মসলিন বারিপাত জানালায় এবং বিছানা ঘিরে। এই বিছানার মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে প্রতিমা, স্বপ্নের রাণি।

নেশামুক্ততা ও মত্ততা পর্যায়ে লক্ষ্য করা যাবে দুটি পারস্পরিক বিপ্রতীপ ধারার দ্বান্দ্বিকতা। মদ্যপান স্পষ্ট বিবৃতিতে এলেও মত্ততাকে একটা ঘোরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ‘অনিভ্ঘে-ভু’ (‘মাতাল হও’) কবিতাটিতে সরাসরি মদ্যমাতাল হওয়ার আহ্বান ধ্বনিত। কেননা, একমাত্র মত্ততাই পারে মনের মধ্যে একটা ঘোর এবং সময়হীনতার অনুভূতি জাগাতে। অন্যদিকে নেশামুক্ততা মানুষকে পরিপার্শ্বের বাস্তবের কষাঘাতের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়-

সর্বদাই মাতাল হতে হবে তোমাকে। সময় হামলে পড়ে তোমার কাঁধের ওপর এবং তোমাকে করে দেয় মাটিমুখী নত, তোমাকে অবশ্যই হতে হবে যন্ত্রণামুক্ত মাতাল। তবে, কোনো-কোনো সমালোচক মনে করেন, মত্ততা এখানে প্রতীকী যেটি অনেকটা ফারসি কবি ওমর খৈয়ামকে স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি বলেছিলেন, পবিত্র দিন শুক্রবারে তিনি মদ পান করবেন স্বাভাবিকেরও অধিক। হয়তো কবি সৃষ্টিশীলতার ঘোরকেই মত্ততার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

শিল্পী/কবি পর্যায়ে কবির বক্তব্য, শিল্পী যেমন রং দিয়ে তাঁর অন্বিষ্ট দৃশ্য-চিত্রের গ্রন্থনা করেন তেমনি কবিও শব্দের আশ্রয়ে গড়েন তাঁর অনুভূতির বিচিত্র ভুবন। সে-অর্থে শিল্পী এবং কবির উদ্দেশ্য সমধর্মী- তাঁরা উভয়েই সুন্দরের অন্বেষী।

ল্য স্প্লিন্ দ্য পারি-তে বোদল্যারের নারী প্রশংসা ও নিন্দা দুইয়েরই পাত্র।নিন্দা অর্থে অশুভ, নির্বিকার-প্রতিক্রিয়াশূন্য এবং কৃত্রিমতার প্রতীক। পতিতা-নারীচরিত্র অনেকখানি জায়গা জুড়ে তাঁর এ-কাব্যের এবং তাঁর অন্যান্য কাব্যেরও। চিত্রী এডওয়ার্ড মানে’কে উৎসর্গকৃত ‘লা কোঘ্দ্’ (‘দড়ি’) নামক কবিতাটি প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। কবিতাটি ১৮৬৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ‘ল্য ফিগারো’ পত্রিকায় এবং একই বছরের ১ নভেম্বর ‘লাঘ্তিস্ৎ’ পত্রিকায় ছাপা হয়। কবিতাটিতে কথকের অধীনস্থ এক কর্মচারি আত্মহত্যা করে। লোকটার মা আসে আত্মহত্যার সেই দড়িটি নেবার জন্যে। কিন্তু স্তম্ভিত কথক দেখতে পেলো মহিলা একটি ভয়ংকর স্মৃতির স্মারকটিকে তার নিজস্ব সংগ্রহে রাখবার পরিবর্তে সেটিকে বিক্রয় করে দেয়। এর মধ্য দিয়ে মাতৃবাৎসল্যের পরিবর্তে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তথাপি, কবিতাটির নারী চরিত্রটি অত্যন্ত অমানবিক নির্দয় একজন নারীর প্রতিকৃতিকে আঁকে। পরের দিককার একটি কবিতার দৃষ্টান্ত (‘গোটা দুনিয়াটাকে তোমার বিছানাতে নিয়ে যাবে তুমি’/‘তু মৎঘে লুনিভঘ্ অঁতিয়ঘ্ তা ঘুয়েই’) দেওয়া যায় যেখানে নারীকে সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে। কবিতার শুরু ও শেষটুকু লক্ষ করি-

গোটা দুনিয়াটাকে তোমার বিছানাতে নিয়ে যাবে তুমি,

হে দূষিত নারী! নির্বেদ নিষ্ঠুর করেছে তোমার সত্তাকে; … …

যখন প্রকৃতি এক গোপন নকশায় বেছে নিয়েছে তোমাকে,

গড়তে তোমায় ঐশ্বর্যের ছাঁচে,

হে দুষ্ট নারী, পাপের সম্রাজ্ঞী, তুমি,

হে কর্দমাক্ত নান্দনিকতা! মহান লজ্জা!

নারীর সত্তা, নারীপ্রেম, নারীসংসর্গ প্রভৃতি উপজিব্যতায় বোদল্যারের নারী প্রতিক্রিয়াতীক্ষ্ণ কিন্তু আবেগশূন্য। বোদল্যারের শৈশবের মাতৃসঙ্গ-বঞ্চনার ট্রমা, তাঁর বিপিতা-অভিজ্ঞতা এবং তাঁর প্রেমিকার বিচ্ছিন্নতা এইসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমষ্টিতে তাঁর চেতনায় গড়ে ওঠা নারী হয়তোবা খানিকটা একপেশে ধরনে আঁকা তবু সেই অঙ্কণে কবির প্রাতিস্বিকতা উচ্চতাস্পর্শী।

মৃত্যুচেতনা ও প্রবহমান সময়ের অস্থিরতায় প্রথমাবধি বিদ্ধ বোদল্যারের কবিতা। নারী, আনন্দ, মত্ততা, লেখালেখি সবই তাঁর দ্রুতধাবমান সময়ের নিরিখে নরকমুখী। ‘মাতাল হও’ কবিতায় বাস্তবের দগদগে থাবা থেকে কবির পলায়নপরতা স্পষ্ট। সময়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির পরিণতিতে অসহায় কবির সত্তা অন্তিমে নিজেরই মৃত্যুর সাক্ষী। ‘ইতোমধ্যে!’ (‘দেঝা’) কবিতা থেকে-

‘আমার মনে হলো আমি বিধ্বস্ত মৃত্যুমুখী; তাই যখন বন্ধুরা বললো, ‘অবশেষে!’ আমি শুধু আর্তস্বরে বলতে পারলাম, ‘অবশেষে!’

কবির দৃঢ় বিশ্বাস, এমনকি নারীও পারে না মানুষের মরণশীলতাকে ঠেকাতে। তাই কবির চেতনায় শিল্পই শেষ আশ্রয়- শিল্প কিংবা কবিতার মহত্বই বাঁচিয়ে রাখতে পারে কবির সত্তাকে। ‘শিল্পীর অনুশোচনাময় প্রার্থনা’ (‘ল্য কঁফিত্যঘ্ দ্য লাঘ্তিস্ৎ’) নামক কবিতায় কালের অতিক্রমণের রেখায় বোদল্যারের দর্শনসম্ভব কবিত্ব স্মরণযোগ্য:

সুন্দরের সাধনা হলো একটা দ্বৈরথ যেখানে পরাজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন শিল্পী। (L’etude du beau est un duel

ou l’artiste crie de frayeur avant d’etre vaincu.)

চলবে…