যদিও বৌদ্ধ, জৈন বা ইসলাম ধর্মের মত খৃষ্টধর্মেও তত্ত্বের দিক থেকে জাতিপ্রথার কোন জায়গা নেই, কিন্তু তবুও ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের একটা বড় অংশ কিন্তু অতীত থেকে এদেশে প্রচলিত থাকা জাতিপ্রথাকে মেনে চলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, এদেশের আদি সিরীয় খৃষ্টানদের সাম্প্রদায়িকতা একটা প্রবাদস্বরূপ এবং তাঁরা কোনদিনই নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে স্বধর্মীদের মধ্যে কোন ধরণের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেননি। অন্যদিকে অবশিষ্ট ভারতীয় খৃষ্টানদের, তাঁদের তত্ত্বগত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের কথা বাদ দিয়ে, তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—ইউরেশীয়, উপজাতীয় এবং হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম থেকে দীক্ষিত।

এঁদের মধ্যে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের মিশ্রণজাত ইউরেশীয়রা, বিশেষ করে ভারতের নানা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী, অতীত থেকেই একটি পৃথক নৃগোষ্ঠীর মতোই বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে কিছুটা স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলেন এবং নিজেদের মধ্যেই বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন। এছাড়া কিছু আঞ্চলিক প্রভেদ সত্ত্বেও ইংরেজিকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ এবং ইউরোপীয় ধরণের জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করবার জন্য বরাবরই এদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ইউরেশীয়দের মধ্যে একটা ব্যাপক সামাজিক ঐক্যভাব দেখতে পাওয়া গেলেও নিজের নিজের সমাজের বাইরে কোনদিনই তাঁরা কোন ধরণের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না, এমনকি এখনও আগ্রহী নন। যদিও ইউরেশীয় খৃষ্টান সমাজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের ছেলেমেয়েদের কখনো যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি—তা নয়, তবে সেটা অনেকটা হিন্দু অসবর্ণ বিবাহের মতোই বলা চলে।

অন্যদিকে বিভিন্ন উপজাতি থেকে অতীতে যাঁরা খৃষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু কোনদিনই নিজেদের উপজাতীয় স্বাতন্ত্রকে বিসর্জন দেননি, এবং বৃহত্তর খৃষ্টান জনজীবনের সঙ্গে, এমনকি স্বধর্মী অন্য কোন উপজাতির সঙ্গেও কোন ধরণের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হননি (আজও হন না)। আবার অতীতে এমন ঘটনাও দেখা গিয়েছিল যে, কোন উপজাতির খৃষ্টান হয়ে যাওয়া অংশের সঙ্গে খৃষ্টান না হওয়া অংশের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল। আজও ভারতে অনেক অনেক উপজাতিরা রয়েছেন যাঁরা অতীতে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করা সত্ত্বেও এখনও তাঁদের নিজেদের পুরোনো হিন্দু বা স্থানীয় সংস্কারগুলিকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। তবে অতীত থেকেই এসব খৃষ্টানরা নানা বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী হিসাবে একটা জাতির মত ব্যবহার করলেও নিজেদের মধ্যে কখনো কোন জাতিভেদের বালাই রাখেননি। তাই ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে জাতিপ্রথার প্রশ্নটি মূলতঃ সেসব খৃষ্টানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অতীতে যাঁরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুধর্ম থেকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে উত্তর ভারতের খৃষ্টানদের সঙ্গে আবার দক্ষিণ ভারতের খৃষ্টানদের পার্থক্য রয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—উত্তরের খৃষ্টানরা মুখে জাতিপ্রথার বিরোধী হলেও বাস্তবে, বিশেষ করে বৈবাহিক ক্ষেত্রে কিন্তু জাতিপ্রথাকে মেনে চলেন। শুধুমাত্র স্বজাতির মধ্যে তেমন কোন পাত্র বা পাত্রী না পাওয়া গেলে, অথবা প্রেমঘটিত বিবাহ হলে, তবেই তাঁরা অসবর্ণ বিবাহের দিকে অগ্রসর হন। তবে বৈবাহিক ক্ষেত্র ছাড়া সামাজিক মেলামেশা ও আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এবং উপাসনাস্থলে তাঁরা কখনো কোন ভেদ রাখেন না। কিন্তু অন্যদিকে দক্ষিণী খৃষ্টানরা কিন্তু বরাবরই প্রকাশ্যেই জাতিবিচার মেনে চলেন। এমনকি এবিষয়ে শুধু বাস্তবেই নয়, মুখেও তাঁরা অসবর্ণ বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। এছাড়া প্রার্থনাস্থানে ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও তাঁরা অতীত থেকেই জাতিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

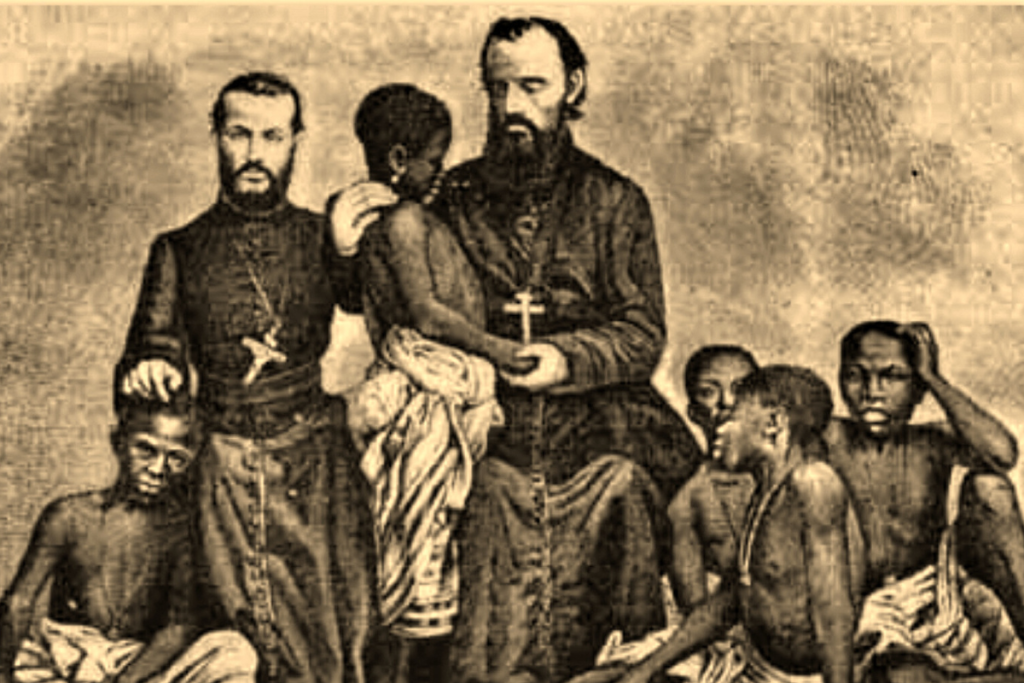

ভারতে খৃষ্টধর্মের মধ্যে জাতিপ্রথার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অতীতে ডঃ সুন্দররাজ মানিকম জানিয়েছিলেন যে, এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রসার করবার প্রথমযুগে মিশনারিরা কিন্তু কখনও জাতিপ্রথা বর্জনের কথা বলেননি; কেননা তখন তাঁরা ভেবেছিলেন যে, জাতিপ্রথা হল গিয়ে হিন্দুসমাজের কিছু অধিকার ও মানমর্যাদার ব্যাপার, যেটার সাথে ধর্মতত্ত্বের কোন ধরণের সম্পর্ক নেই। কথিত রয়েছে যে, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে একজন, সেন্ট টমাস কর্তৃক প্রথম খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। এছাড়া এরকম দাবিও করা হয়ে থাকে যে, এই টমাস ৫২ খৃষ্টাব্দে কেরালায় একটি গীর্জা স্থাপন করেছিলেন, যা নাকি আজও ভিন্ন নামে সেখানেই বর্তমান রয়েছে। তবে ইতিহাস কিন্তু বলে যে, ভারতে খৃষ্টধর্মের প্রথম আগমন পশ্চিম দেশ থেকে নয় পূর্বদেশ থেকে, খুব সম্ভবতঃ নেস্টোরীয় মিশনারিদের মারফৎ ঘটেছিল। এরপরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে পশ্চিমী খৃষ্টধর্ম সর্বপ্রথম পর্তুগিজ ক্যাথলিকদের মাধ্যমে ভারতে এসেছিল, আর তারপরে ইতালীয়, ফরাসি, ডাচ ও ইংরেজ মিশনারিরা এখানে খৃষ্টধর্মের প্রচার করেছিলেন। এই প্রচারের কাজে ক্যাথলিকরা তখন অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। এরপরে এদেশে প্রোটেস্ট্যান্টদের আগমন ঘটলেও তাঁদের কর্মক্ষেত্রও তখন ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমদিকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজ প্রাধান্যের ছত্রছায়ায় এদেশে খৃষ্টধর্মের সূচনা ঘটলেও ধর্মপ্রসারের ক্ষেত্রে তখন তেমন কোন সাফল্য আসেনি; কেননা সেসব প্রচারকরা নিজেরাই অত্যন্ত কুচরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন এবং একারণে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের নিয়ে কোন ধরণের আকর্ষণীয়তা তৈরি হয়নি। তবে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে এদেশে ফ্রান্সিস জেভিয়ারের আগমনের পর থেকেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। তাঁর আচার-আচরণ সাধুসন্ন্যাসীদের মত ছিল বলে তিনি তৎকালীন জনমনে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন; যার পরিণামে তুতিকোরিনের নিকটবর্তী উপকূল অঞ্চলের ধীবরজাতীয় পরবরা তখন দলে দলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার জেসুইট মিশনারিরা এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করবার বিষয়ে তেমন কোন সাফল্যলাভ করতে পারেননি, কেননা পর্তুগিজ বা ফিরিঙ্গিদের ভাবভঙ্গী ও জীবনযাত্রাপদ্ধতি তখন ভারতীয়দের তাঁদের প্রতি প্রতিকূল করে তুলেছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, মাদুরায় ফাদার ফার্নান্ডেজ ১৫৯২ সাল থেকে একটানা পনেরো বছর ধরে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেও তখন একজন ভারতীয়কেও নতুনভাবে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেননি। কিন্তু এরপরে ১৬০৬ সালে ইতালীয় মিশনারি রবার্ট দে-নোবিলি মাদুরা মিশন প্রতিষ্ঠা করবার পরে ঘটনাচক্র অন্যদিকে গতি নিয়েছিল। তিনি এদেশে মিশনারি কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রসারের ব্যর্থতার কারণগুলি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ইতিহাস বলে যে, এই নোবিলি একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, যিনি প্রথম এদেশের মানুষদের ফিরিঙ্গিদের প্রতি বিরূপতার কারণ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সেইমত নিজেকে ‘রোমক ব্রাহ্মণ’ বলে প্রচার করেছিলেন। আর একারণেই হিন্দু খাদ্যাভ্যাস, হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত গৈরিকবস্ত্র ধারণ, উপবীত ও চন্দনলেপন প্রভৃতির দ্বারা তিনি এদেশীয় মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। শুধু এসবই নয়, তিনি প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করতেন না। তিনি তাঁর দ্বারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতদের মধ্যে জাতিপ্রথা ও জাতিগত আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন, এমনকি ব্রাহ্মণ দীক্ষিতদের ক্ষেত্রে কুদুমি (শিখা) ধারণ ও তাঁদের বিশেষ জাতিগত সুবিধাগুলি পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এছাড়া উচ্চবর্ণের মানুষেরা যাতে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এই উদ্দেশ্যে তিনি এর আগে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া ধীবর জাতীয় পরবদের তাঁর গীর্জায় প্রবেশ করবার অনুমতিও দেননি। অতীতে এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক সাথিয়ানাথ আয়ার জানিয়েছিলেন যে, এই নোবিলি মালাবার অঞ্চলের সেইন্ট টমাস খৃষ্টানদেরও জাতিপ্রথা অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জাতিপ্রথা এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেটার সঙ্গে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের কোন ধরণের সম্পর্কই নেই; কাজেই খৃষ্টান হলেই কেউকে তাঁর নিজের জাতি, আগের সামাজিক অবস্থান ও রীতিনীতিকে বিসর্জন দিতে হবে—একথার কোন মানে নেই। বলাই বাহুল্য যে, নোবিলির এই নীতির পরিণামে একটাসময়ে মাদুরা মিশনও জাতিভিত্তিক হয়ে পড়েছিল। এরফলে এখানকার উচ্চবর্ণের মিশনারিরা তখন উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে যেতেন, আর নিম্নবর্ণের মিশনারিরা নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে যেতেন। অতীতে এপ্রসঙ্গে এল. এস. এস. ও’মালী সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ লেখকের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ—

‘একজন মিশনারীকে যেখানে অশ্বপৃষ্ঠে অথবা পাল্কিতে ব্রাহ্মণের মত পোষাক পরে কাউকে অভিবাদন না জানিয়ে সদর্পে পথ পরিভ্রমণ করতে দেখা যায় সেখানে অন্য একজন মিশনারীকে কম্বলাবৃত ও ভিক্ষুকদল পরিবৃত হয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। যদি পথে তাঁর সঙ্গে কোন উচ্চবর্ণের যাজকের সাক্ষাৎ ঘটে, সে তাঁর কাছে নিজেকে অবনত করে, এবং হাত দিয়ে নিজের মুখ আবৃত করে যাতে তাঁর নিঃশ্বাস উচ্চবর্ণের গুরুকে দূষিত না করে।’

ভারতে খৃষ্টধর্মের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, অতীত থেকে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত থাকা জাতিপ্রথার সঙ্গে খৃষ্টান মিশনারি রবার্ট দে-নোবিলির এই আপোষপন্থা এদেশে খৃষ্টধর্মের ইতিহাসকারদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রশংসিত ও নিন্দিত হয়েছিল। যেমন—জে. হাউ এবং জে. ডব্লিউ কায়ে জানিয়েছিলেন যে, নোবিলি অনুসৃত পদ্ধতি এদেশে খৃষ্টধর্মের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে; অন্যদিকে লাটুরেট, পি. টমাস ও সাথিয়ানাথ আয়ার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, শুধুমাত্র নোবিলিই খৃষ্টধর্মকে এদেশের জলমাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতীতে এপ্রসঙ্গে পি. টমাস যা কিছু লিখেছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ করলে হয়—

‘এটা অবশ্যই কল্পনা করা উচিত নয় যে ফাদার রবার্ট অনুসৃত জীবনধারায় কোন ভণ্ডামি ছিল। তিনি এটা ভালবাসতেন। তাঁর নিজের ভাষায়, ভারতীয়দের রক্ষা করবার জন্যই তিনি ভারতীয় হয়েছিলেন, যেমন—মানবজাতিকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়েছিলেন। এর মধ্যে কোন কৌশল বা অধার্মিকতা নেই। ভারত ও ভারতবাসী এবং তাঁদের জীবনধারাকে দে-নোবিলি ভালবাসতেন। মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি, মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভারতীয় ঋষিবাক্য সমূহের প্রতি তাঁর স্বীকৃতি, তাঁকে সমকালীন ইউরোপীয়দের থেকে পৃথক ও অনন্যসাধারণ করেছিল যাঁরা তখন হিন্দুদের ঈশ্বর পরিত্যক্ত পৌত্তলিকরূপেই দেখতে চাইতেন।’

যদিও একথা সত্যি যে, নোবিলির জন্যই তখন দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কাজকর্মের সঠিক মূল্যায়ন করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত এখনও পর্যন্ত তাঁদের নিজস্ব পূর্বধারণার দ্বারাই নির্ধারিত বলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—ভি. এ. নারায়ণ তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের হিন্দু সন্ন্যাসীদের ছদ্মবেশে জলদস্যু ছাড়া অন্য কিছুই ভাবেন নি। আবার জুলিয়াস রিখটের জানিয়েছিলেন যে, নোবিলির কর্মদক্ষতার দাবি অতিরঞ্জিত। তবে এবিষয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন, গবেষকদের মধ্যে এই নিয়ে কোন বিতর্ক নেই যে, অতীতে মাদুরা মিশনের অন্তর্গত খৃষ্টানরা জাতিচিহ্ন ধারণ করতেন, এমনকি গীর্জায় বিবাহ করা সত্ত্বেও অগ্নিসাক্ষী রেখে হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী বিবাহকে পাকা করে নিতেন এবং কিছু হিন্দু সংস্কারও মেনে চলতেন। তবে এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে জাতিপ্রথা বজায় রাখবার জন্য নোবিলি যা কিছু করেছিলেন, তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেসব তাঁর সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছুই যে ছিল না, গবেষকদের একথা মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

অতীতের ডাচ মিশনারিরাও এদেশে তাঁদের দীক্ষিত খৃষ্টানদের মধ্যে জাতিপ্রথা বজায় রাখবার অনুকূলে ছিলেন। ১৭০৬ সালে ডাচ উপনিবেশ ট্রাঙ্কুয়েবারে বার্থোলোমিউ জাইগেনবালগ ও হেনরী শ্যুলৎসে নামক দু’জন প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারি এসেছিলেন। এঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এদেশে জাতি-চেতনা এতটাই ব্যাপক যে, কেউ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁর মধ্যে থেকে এই চেতনার বিলুপ্তি ঘটা সম্ভব নয়। কাজেই তাঁরা তখন গির্জার ক্ষেত্রে জাতিপ্রথাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র শ্যুলৎসে নামক মিশনারি, যিনি ১৭১৯ সালে জাইগেনবালগের মৃত্যুর পরে কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন, তিনি এদেশে খৃষ্টধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিপক্ষে ছিলেন। আর তাই যদিও তিনি এদেশে দীক্ষিত খৃষ্টানদের মধ্যে থেকে জাতিপ্রথাকে দূর করবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোনভাবেই সাফল্যলাভ করতে পারেননি। অতীতে এপ্রসঙ্গে আর্নো লেহমান লিখেছিলেন যে, তখন যেসব মিশনারিরা এঁদের পরে এদেশে এসেছিলেন, যথা—ওয়াল্টার, প্রেসিয়ের, ডাল, বোস্সে প্রমুখ, তাঁরাও গির্জায় জাতিপ্রথা বজায় রাখবার পক্ষে ছিলেন। আর একারণেই অতীতে ট্রাঙ্কুয়েবারের নিউ জেরুজালেম চার্চের চারটি দিক বিভিন্ন জাতির জন্য পাকাপাকিভাবে নির্দিষ্ট ছিল। এমনকি তখন এই গির্জা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতেও জাতিপার্থক্য বজায় রাখা হয়েছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে রেভারেণ্ড ডানকান বি. ফরেস্টার যা কিছু লিখেছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ—

‘ট্রাঙ্কুয়েবার মিশনারিরা সর্বদাই জাতিপ্রথার প্রশ্নে একটি দ্বৈধীভাব বজায় রেখেছিলেন, এমনকি বিদ্যালয়গুলিতেও জাতিপার্থক্য বজায় রাখবার ক্ষেত্রে তাঁরা আপত্তির কিছুই দেখেননি।’

পরবর্তীকালে এইচ. গ্রাফে এবং আর. ডি. পল জানিয়েছিলেন যে, তখন এই গির্জার পদাধিকারীদের মধ্যেও জাতিপ্রথা কার্যকর ছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, রাজনাইকন নামে ট্রাংকুয়েবার মিশনের একজন সুদক্ষ ও সুপ্রতিষ্টিত কর্মী যোগ্যতা সত্ত্বেও কখনোই এখনকার যাজকের পদ লাভ করতে পারেন নি। এবিষয়ে তৎকালীন গির্জা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল যে, যেহেতু রাজনাইকন পারিয়া জাতিভুক্ত, সেহেতু উচ্চবর্ণের খৃষ্টানরা তাঁকে দিয়ে ধর্মীয় সংস্কারাদি করাতে রাজি হবেন না এবং তাঁকে তাঁরা যাজকের ভূমিকায় দেখতেও পছন্দ করবেন না।

এই ট্রাঙ্কুয়েবার মিশনের পরবর্তী পর্যায়ের নামকরা প্রচারক ছিলেন ফ্রেডেরিক সোয়ার্ৎজ, যিনি তখন ‘রাজগুরু’ নামে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত ছিলেন; কেননা স্বয়ং তাঞ্জোরের রাজা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, আর একারণে এখানকার সরকারি মহলে তখন তাঁর খুবই প্রতিপত্তি ছিল, যেটার সুযোগ নিয়ে তিনি বহু মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু সোয়ার্ৎজও গির্জার ক্ষেত্রে জাতিপ্রথা বজায় রাখবার উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীসময়ে তাঁর উত্তরাধিকারীদের একাংশ ১৮৩৪ সালে গির্জায় জাতিবৈষম্য মানতে রাজি না হওয়ার ফলে তাঁদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সোয়ার্ৎজ–এর অনুগতরা কিন্তু জাতিপ্রথাকে অনুসরণ করবার নীতিই বজায় রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরে ট্রাঙ্কুয়েবার খৃষ্টানরা অ্যাঙ্গলিকানদের অধীনে যাওয়ার পরে এখানকার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল। তখন রেভারেণ্ড রেনিয়াস এবং ডঃ স্কমিড এখানকার গির্জা থেকে জাতিপ্রথা উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তবুও শেষপর্যন্ত এখানকার শূদ্র (যাঁরা তামিল খৃষ্টান নামে পরিচিত) এবং পারিয়াদের মধ্যে এবিষয়ে পার্থক্য দূর করা সম্ভব হয়নি। এরফলে সেকালের খৃষ্টান মিশনারিদের মধ্যে এই নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। যেমন—ফ্লেভোগেল গির্জা থেকে জাতিপ্রথা উচ্ছেদের পক্ষে প্রচারকার্য চালালেও রেভারেণ্ড ক্রিশ্চিয়ান ডেভিড প্রমুখেরা তখন জাতিপ্রথাকে ধর্মের সঙ্গে সংশ্রবহীন একটা সামাজিক প্রথা বলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার পক্ষে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

১৮২৬ সালে কলকাতার ২য় বিশপ রেজিনাল্ড হেবার দক্ষিণ ভারতীর গির্জাগুলি পরিদর্শন করে গির্জার উপরে জাতিপ্রথার প্রভাবের বিষয়টি অনুসন্ধান করবার জন্য মাদ্রাজে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তবে তিনিও তখন জাতিপ্রথা বিরোধীদের অত্যুৎসাহকে অনুমোদন করেননি। এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, যেহেতু এক্ষেত্রে তখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা প্রশ্ন জড়িত ছিল, সেহেতু সহনশীলতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজনে সমগ্র ব্যাপারটিকে পৌত্তলিক আদর্শের প্রকাশ বলে এককথায় উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আর অতীতে এপ্রসঙ্গে জুলিয়াস রিখটের জানিয়েছিলেন যে, জাতিপ্রথাবিরোধীদের প্রচার সত্ত্বেও এদেশে থাকা খৃষ্টান মিশনারিদের অধিকাংশই তখন জাতিপ্রথার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করবার পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি তখন তাঁরা একথাও বলেছিলেন যে, যেহেতু এটা এমন একটা বিশুদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা এদেশে ব্রাহ্মণরা আসবার আগেও বিদ্যমান ছিল, সেহেতু এব্যাপারে সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই; বরং খৃষ্টধর্মের আওতায় এই প্রথা একটা নতুন তাৎপর্য খুঁজে পাবে।

এরপরে ১৮৩৩ সালের ৫ই জুলাই তারিখে কলকাতার পঞ্চম বিশপ ড্যানিয়েল উইলসন তাঁর একটি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে অ্যাঙ্গলিকান মিশনারিদের গির্জার ক্ষেত্রে জাতিপ্রথাকে নিষিদ্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তখন দক্ষিণ ভারতের গির্জাগুলিতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। এর ফলস্বরূপ ১৮৩৫ সালে যদিও উইলসন নিজেই দক্ষিণ ভারতের গির্জাগুলি পরিদর্শন করেছিলেন এবং যথেষ্ট যুক্তিমত্তার সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু তবুও অ্যাঙ্গলিকান মিশনারিদের সংখ্যাগরিষ্ট অংশ তখন তাঁর এই নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল। এমনকি তাঁদের অনেকে তখন লুথারীয় মিশনগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন, কেননা জাতির প্রশ্নে এঁদের নীতি বরাবরই নমনীয় ছিল।

১৮৩০-৩১ সাল থেকে ইংরেজ ওয়েসলেয়ান মেথডিস্ট মিশনারিরা ভারতের করমণ্ডল উপকূলে নাগপত্তমের কাছে অবস্থিত মেলনাট্টম গ্রাম থেকে এদেশে নিজেদের কাজ শুরু করেছিলেন। প্রথমদিকে এঁরা জাতিপ্রথাবিরোধী হলেও পরবর্তীসময়ে, বিশেষ করে গির্জায় পারিয়াদের সম-অধিকার স্বীকার করবার প্রশ্নে এঁদের মধ্যেও জাতিপ্রথা ঢুকে পড়েছিল। এমনকি মেলনাট্টমের স্থায়ী মিশনারি রেভারেণ্ড টমাস ক্লাইয়ার জাতিপ্রথার প্রশ্নে তখন অনমনীয় নীতি গ্রহণ করবার ফলে এদেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এই বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য ছিল যে, ক্রাইয়ারের এই নীতির ফলে সমাধানের অতীত নানাধরণের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের খৃষ্টানদের মধ্যে তখন গুজব রটে গিয়েছিল যে, মেলনাট্টমের খৃষ্টানরা সকলেই নাকি পারিয়া হয়ে গিয়েছেন। এই সংবাদে তখন তাঁদের অনেক প্রস্তাবিত বিবাহ ভেঙে গিয়েছিল এবং আরও নানাধরণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেথডিস্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের জাতিপ্রথাবিরোধী নীতিতে অটল থাকবার ফলে বহু দীক্ষিত খৃষ্টান তখন তাঁদের ত্যাগ করেছিলেন। তবে এতকিছু সত্ত্বেও ১৮৪৭ সালে তাঁরা নিজেদের জাতিপ্রথা বিরোধী নীতি বজায় রাখবার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবং ১৮৫০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র রোমান ক্যাথলিক এবং লাইপৎসিগ লুথারীয়রা ছাড়া দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়রা গির্জা থেকে জাতিপ্রথা দূরীকরণ করবার পক্ষপাতী হয়েছিল। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে ভারতের সব খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ই কাগজে কলমে জাতিপ্রথা প্রত্যাখ্যান করলেও বাস্তবে আজও এই প্রথা দূরীভূত হয়নি; বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের খৃষ্টান সমাজ থেকে।#