ইতিহাস বলে যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই সুদূর অতীতে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিন্যাস করা হলেও নানা কারণেই কর্মের সঙ্গে বর্ণ তথা বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের একটা যোগসূত্র বহুকাল ধরেই ভারতীয় সমাজে চালু রয়েছে। এছাড়া পরবর্তীকালে পেশাভিত্তিক বর্ণ-বিভাগ তৈরি হওয়ার ফলে এক বর্ণের বৃত্তিকে অন্য বর্ণের মানুষরা গ্রহণ করতে পারেননি। এরফলে, বহুকাল ধরে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নানা বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে বৃত্তির কোন রদবদল ঘটেনি; এবং স্ব-বর্ণগত চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবার ফলে নিজেদের বৃত্তি ত্যাগ করে, অন্য বৃত্তি গ্রহণ করাও তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। কিছুকাল আগেও এদেশে বৃত্তির বাইরে গিয়ে কোন কিছু করাটা মোটেও কোন সহজ ব্যাপার ছিল না; বরং তখন বর্ণ বিশুদ্ধি রক্ষা করবার জন্যে বর্ণগত বা জাতিগত পেশাকেই সকলকে মেনে নিতে হয়েছিল। এককথায়, বংশানুক্রমিক শ্রম ও কর্মের সঙ্গে জাতিগত মর্যাদা জড়িত থাকবার কারণে তখন বংশ পরম্পরায় সকলেই একই কাজ করে গিয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সাথে পরিচিত প্রায় সকলেই জানেন যে, অতীতের একটাসময়ে হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগ পেশাগত ভিত্তির উপরেই রচিত হয়েছিল এবং সেটা সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও তখন আবার এদেশের মানুষের বর্ণ ও বৃত্তির সঙ্গে ধর্মের সংস্কারও এমনভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, যেটাকে উপেক্ষা করে একটা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ সৃষ্টি করতে সমাজ কোনদিনই পারে নি। বস্তুতঃ তখন ধর্মের সঙ্গে সংস্কার এমনভাবে যুক্ত হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি মানুষই ও তাঁর স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনাকে খুব বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা খুঁজে পাননি। সবথেকে বড় কথা হল যে, ঈশ্বর বিশ্বাস এবং পরলোক বিশ্বাস তখনকার মানুষের উদার বা সরল চিন্তার পক্ষে বড়ো বেশি অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। একারণেই দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ এবং পরিশেষে বৃটিশ আমলের ভারতীয় ধর্মভাবনায় প্রকট পরলোক-ভীতির কারণেই কেউই তখন নিজেদের জাতিগত বা বর্ণগত পেশা ত্যাগ করতে চাননি। কারণ—‘জাতি ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার। পরলোকে কেমতে বল পাইবে নিস্তার।’ বলাই বাহুল্য যে, এধরণের অবস্থায় কেউই তখন সহজে ধর্মচ্যুত বা জাতিচ্যুত হতে চাননি। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, সেই আদিকাল থেকেই খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ভারতবাসীই তথাকথিত ‘professional caste’ হিসেবে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিজের নিজের পেশার মধ্যেই নিযুক্ত থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই এই জাতিগত পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা বৃটিশ সরকারের পদতলে থাকা ভারতবর্ষের মনুষ্যত্ব-নির্ভর ধর্মের পবিত্র ঐতিহ্যের ধারায় নিজেদের ভারসাম্য ও চিন্তাধারা হারিয়ে ফেলতে বসেছিলেন।

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক আগের বছর, অর্থাৎ—১৮৫৬ সালের কলকাতায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক কারণে রজক ধর্মঘট ঘটেছিল, এবং এই ধর্মঘট সেকালের কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল। তবে বিশেষ কোন ঘটনার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের জন্য নয়, মূলতঃ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেদের পারিশ্রমিকের বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠবার কারণেই কলকাতার রজকরা তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ধর্মঘট করেছিলেন। ইতিহাস বলে যে, সাধারণভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে, স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত শ্রেণীর মানুষদেরও উপার্জন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু ঊনিশ শতকের বাংলায় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার রজকদের জামা-কাপড় কাচবার কোন মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি। ফলে তখন আগেকার মত একই মূল্যে মানুষের জামাকাপড় কেচে জীবনযাপন করাটা তাঁদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, এর প্রতিকারকল্পেই তখন রজকদের শ্রেণীচেতনাও ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাই সমকালের বাংলায় অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষেরাও (পালকি বাহক, গাড়োয়ান, মাঝিমাল্লা ইত্যাদি) যখন নিজেদের দাবি আদায়ের পথ হিসেবে ধর্মঘট পালনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের বাঁচবার অধিকার অর্জনের চেষ্টায় উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন, তখন কলকাতার রজকরাও এবিষয়ে পিছিয়ে থাকতে রাজি ছিলেন না।

সমকালীন বিভিন্ন সরকারি নথি থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন কলকাতার কৃষ্ণবাগানের রজকরাই সর্বপ্রথম কাপড় কাচবার মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে এগিয়ে এসে একটি সভায় মিলিত হয়ে ধর্মঘট করবার প্রস্তাব করেছিলেন, এবং তাঁদের সেই প্রস্তাবটি সেই সভায় সমবেত অন্যান্য রজকরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরা সেই সভায় মিলিত হয়ে ঠিক করেছিলেন যে, এক পয়সার কাপড় দু’পয়সা না পেলে আর কাচবেন না; এবং তাঁদের এই দাবি না মানা হলে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কাপড় কাচা বন্ধ রাখবেন। তবে এই সভায় তাঁরা শুধু কাপড় কাচা বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালন করবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেননি, এই একই সভায় তাঁরা কলকাতা শহরের রজক সম্প্রদায়ের সকলকে সংগঠিত এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন। সমকালীন একটি সংবাদপত্রে রজকদের এই সভার যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা থেকে জানা যায় যে, উক্ত সভায় তাঁরা তাঁদের ন্যায্য দাবির সমর্থনে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন— “এক টাকার চাউল দুই টাকা হইয়াছে, এক পয়সার মাছ দুই পয়সায় বিক্রি হইতেছে, মুটেরা মোট লইয়া যে স্থানে এক পয়সায় যাইত দুই পয়সা না পাইলে সে স্থানে যায় না, আমরা এক পয়সার হাঁড়ি দুই পয়সায় না দিলে পাই না, পূর্বে টাকায় ছয় মণ কাঠ বিক্রয় হইত এখন তিন মণের অধিক দেয় না। এইরূপ সকল বিষয়ে দ্বিগুণ লাভ হইতেছে তবে আমরাই বা কি কারণ চিরকাল এক মূল্যে থাকিব। অতএব সকলে প্রতিজ্ঞা কর এক পয়সায় যে কাপড় কাচিয়া থাকি দুই পয়সা না পাইলে তাহা কাচিতে পারিব না।”

এরপরে রজকদের এই সভার প্রস্তাবিত ধর্মঘটে রজকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দিনের পর দিন চলতে থাকবার ফলে তৎকালীন কলকাতার ভদ্র-দরিদ্র সব পরিবারেই দারুণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিশেষতঃ তখন যাঁরা নগদ পয়সায় কাপড় ধোলাই করাতেন, তাঁরাও বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। কারণ, সভার প্রস্তাবমত রজকরা কারও কাপড় নিতে রাজি হননি। আর কেউ নিজেদের দু’-চারটি কাপড় কেচে দেওয়ার জন্য রজকদের কাছে অনুরোধ করলে, তাঁরা তাঁদেরকে সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন যে, একটা কাপড়ে দু’পয়সা অগ্রিম দিলে তবেই তাঁরা কাপড় কেচে দেবেন, নতুবা দেবেন না। এছাড়া তখন কোন কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রজক নিজের কাপড়-কাচবার ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ারও ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং আরও জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা আর জাত ব্যবসা করবেন না, তাঁরা নিজেদের ছেলে মেয়েদের পাঠশালায় পড়তে দিয়েছেন, আর তখন থেকে কাপড়ের মোট বওয়া ত্যাগ করবেন।

তবে রজকদের এই অভিনব ধর্মঘটের ফলাফল শেষপর্যন্ত যে কি হয়েছিল, এবিষয়ে ইতিহাস থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

পরাধীন ভারতের ইতিহাস বলে যে, স্বাধীন জাতিগত পেশার ক্ষেত্রে ঊনিশ শতকের সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেও বৃটিশ সরকার এদেশে নিজের আয়ের উৎস খোঁজবার জন্য বৃত্তিকর অথবা লাইসেন্স ব্যবস্থাকে জোরদার করবার চেষ্টা করেছিল। এরফলে সেকালের বিভিন্ন জাতিগত পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে, অর্থাৎ—নাপিত, ধোপা, কসাই, মেথর প্রমুখের উপরেও বৃত্তিকর ধার্য করে ইংরেজ সরকার নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করেছিল। একইসঙ্গে নিজেদের প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার জন্যও তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন করের বোঝা এদেশের প্রজাসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল।

কোম্পানি আমলের নথি থেকে জানা যায় যে, ১৮৫৬ সালে শুধুমাত্র পৌরকর বাবদই এদেশ থেকে বৃটিশ সরকারের প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ টাকা যায় হয়েছিল। এছাড়া তখন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত সম্প্রদায় এবং সবধরণের যানের উপরেও বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বসিয়ে রাজস্বের পরিমাণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তখন যে পরিমাণ কর আদায় করে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছিল, এর একটি সরল হিসাব থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, বৃটিশ সরকার তখন ভারতে নিজেদের আয়ের পথ খোঁজবার জন্য কিভাবে দিনের পর দিন রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিল। শুধুমাত্র তৎকালীন কলকাতায় রাজস্বের পরিমাণ অতি দ্রুত বৃদ্ধির তালিকা থেকে একথা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, বিদেশী শোষণ তখন ধীরে ধীরে এদেশকে শুষে নিতে অগ্রসর হয়েছিল। তৎকালীন সরকারি নথি থেকে ভূমি-রাজস্ব ছাড়া সেযুগের কলকাতায় আদায়কৃত অন্যান্য করের যে হিসেব পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ—

১৮২১ সাল—২,৬৬,০০০ টাকা;

১৮৩৬ সাল—৩,৪৩,৩০০ টাকা;

১৮৫০ সাল—৩,৯৫,০০০ টাকা;

১৮৭৫ সাল—২১,৫৫,৫৬০ টাকা;

১৮৭৮ সাল—২৫,৪৩,২১৬ টাকা; এবং

১৮৮১ সাল—২৬,৫০,৩৫০ টাকা।

লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, বৃটিশ শাসনে ভারতে এধরণের অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা দিনে দিনে বেড়েই গিয়েছিল, এবং একাজ তখন প্রধানতঃ কর প্রয়োগের সর্বনাশা নীতির রূপায়ণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। এমনকি তখন বর্ণগত বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীন বৃত্তি থেকেও কর আদায় করবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এই কর ব্যবস্থার হাত থেকে সেকালের কোন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষই রেহাই পাননি।

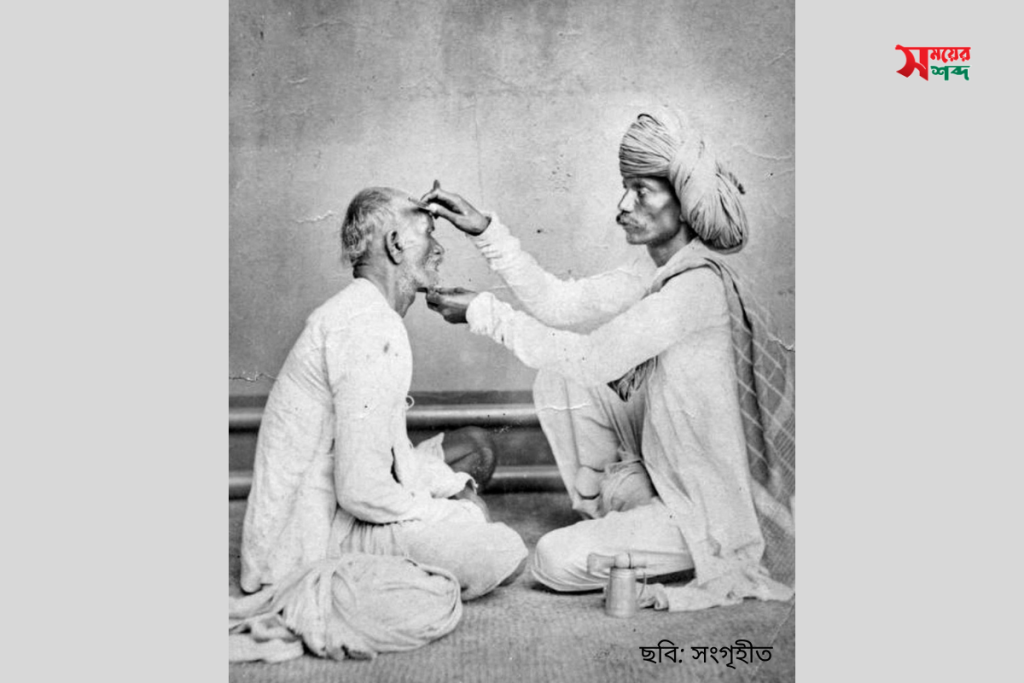

একারণেই ১৮৭৯ সালে ভারতের ক্ষৌরকর্মীদের উপরেও ১২ টাকা হারে লাইসেন্স ফি ধার্য করে ইংরেজ সরকার নিজেদের অর্থনীতিকে পুষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, এদেশের নরসুন্দর সমাজ তখন বৃটিশদের এই করনীতির ফলে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, এবং তাঁরা এই কর আরোপের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। ততদিনে তাঁদের কাছে পাল্কিবেয়ারা, গাড়োয়ান এবং রজক ধর্মঘটের ইতিহাস অজানা ছিল না। এরফলে তাঁরাও একইপথে অগ্রসর হয়ে কলকাতার জগন্নাথ ঘাটে অনুষ্ঠিত একটি সমাবেশে জমারেত হয়েছিলেন। আর সেখানে তাঁরা নিজেদের দু’দফা দাবির সঙ্গে বৃটিশ সরকারের ১২ টাকা লাইসেন্স ফি বন্ধ করবার জন্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

তৎকালীন বাংলার নরসুন্দর সমাজের এই ধর্মঘটের ইতিহাস আজও ‘সুলভ সমাচার’ নামক একটি পত্রিকার পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়। উক্ত পত্রিকাটি ক্ষৌরকর্মীদের সেদিনের সমাবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিল— “সেদিন জগন্নাখের ঘাটে নাপিতদের এক প্রকাণ্ড সভা হয়। সভাস্থলে সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে যে প্রতি মাথার চুল ছাঁটা এক আনা ও দাড়ি কামান দুপয়সা; এখন দুপয়সা আর এক পয়সা আছে। শুনিলাম হিন্দুস্থানী নাপিত অনেক জুটিয়াছিল। এক পয়সায় সর্বাঙ্গ কামাবে আবার হাত পা বেশ ঘণ্টাখানেক টিপিয়া দিবে। এক পয়সায় আর কত করিবে। তবে বাজার করা ও জল আনাটা বাকি থাকে কেন? যে রূপ দ্রব্য সামগ্রী দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহারা ও কথা সহজেই বলিতে পারে। ইহার উপর লাইসেন্স, ট্যাক্সের হাঙ্গামা। একজন নাপিতের দিন গুজরান হইয়াই ভার, তার উপর আবার প্রতি জনকে বৎসরে ১২ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইলে আর গরিবেরা পারিবে কেন। একজন নাপিত প্রতিদিন কতই বা রোজগার করে। আমরা যদি বলি যখন নাপিতেরা ধর্মঘট করিল তখন বাবুরাও ধর্মঘট করুন যে আমরাও আর দাড়ি কামাব না ঘরে ঘরেই ও কাজটা সারিব।”

এরপরে বাংলার দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ক্ষৌরকর্মীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘটের ঢেউ উঠতে শুরু করেছিল। সমকালীন বিভিন্ন নথি থেকে জানা যায় যে, এরপরে ১৮৬৩ সালে বোম্বাই শহরের প্রায় তিন হাজার নরসুন্দর তাঁদের ন্যায্য দাবি-সনদের ভিত্তিতে ধর্মঘট পালন করে এদেশে একটি ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিলেন। তবে রজক ধর্মঘটের মতোই ক্ষৌরকর্মীদের ধর্মঘটের ফলাফল যে শেষপর্যন্ত কি হয়েছিল, এবিষয়ে ইতিহাস থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।#