১৮৬০ সালে কোচবিহার রাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরির প্রার্থী হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোচবিহারের মহারাজার কাছে যে দরখাস্তটি পাঠিয়েছিলেন, সেই দরখাস্তের একপাশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বহস্তে মহারাজার উদ্দেশ্যে লিখে দিয়েছিলেন – “একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাঠাইলাম, দেখিও যেন ইহা বাতাসে উড়িয়া না যায়।” মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ তখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সমকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে যিনি তখন স্বীকৃত ও সম্পূজিত ছিলেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু তখনই ‘অগ্নিস্ফুলিঙ্গ’ বলে আগামী দিনের যৌবনমুক্তির প্রথম বাঙালী কবিকে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। মধুসূদনের জন্য লেখা বিদ্যাসাগরের সেই সুপারিশটি ইতিহাসের দিক থেকে আজও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং মধুসূদন-চরিত্রের অন্তঃপুরে প্রবেশের পক্ষে বিশেষভাবেই সহায়ক। যিনি বাংলা কাব্যজগতে যুগান্তরের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন, বাংলার ঊনিশ শতকের নবজাগরণকে যিনি একটি নতুন চেতনমন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, তেমন প্রতিভাকে তো একটি অনির্বাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হতেই হত; নাহলে বাংলার ইতিহাসের গায়ে আগুনের স্পর্শ লাগত কিভাবে? পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সেদিন যেন সেই দৈবী প্রতিভার সুনিশ্চিত আগমন ঘোষণা করেই ঐ ‘অগ্নিস্ফুলিঙ্গ’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর লেখনীমুখে কোন মাহেন্দ্রলগ্নে মধুসূদনের জন্য সেই সুন্দর অভিধাটি প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেটা তাঁর সচেতন মনের নাকি অবচেতন মনের কথা ছিল – বর্তমানে সেকথা অনুমান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে ইতিহাসের পথরেখা যদি ঠিকমত অনুসরণ করা যায় এবং খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার ছবিটা যদি মানসপটে একবার নিরীক্ষণ করা যায়, তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে, কার্য-কারণ সম্বন্ধের চিরন্তন রীতি অনুসারেই একটি অম্লান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব তখন বাংলার ভাবজীবনে প্রত্যাশিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন বিদ্যাসাগরের ওই লেখনীতে বাঙালির আকুতিই কী ভাষা পেয়েছিল? ইতিহাসের দিকচক্রবালে তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিবলে শুধু এই স্ফুলিঙ্গটির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেই নিরস্ত হননি, একই সঙ্গে এই ইঙ্গিতও রেখে দিয়েছিলেন যে, ওই ‘অগ্নিস্ফুলিঙ্গ’কে সযত্নে রক্ষা করতে হবে, যাতে প্রতিকূল বাতাসে সেটি উড়ে বা নিভে না যায়!

বিদ্যাসাগর যখন মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন তখন মধুসূদনের বয়স ছিল ছত্রিশ বছর। এর একবছর আগেই তাঁর ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই কাব্যে তিনি সর্বপ্রথম অমিত্রছন্দের প্রচলন করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ তৎকালীন বিদগ্ধজন যখন কবিকে সেই নতুন ছন্দ উপহার দেওয়ার জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন, তখনই বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ মধু-প্রতিভার মধ্যে একটি জ্যোতির্ময় কবিসত্তাকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন – শুধু প্রতিভায় নয়, তাঁর চরিত্রেও। তাঁর কাছে মধুসূদনের চরিত্রটাই যেন মুখ্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল এবং সেদিনের নির্জীব বাঙালীসমাজে ঐরকমের একটি সজীব ও উন্নত চরিত্র প্রত্যক্ষ করেই তিনি যেন তাঁকে ‘অগ্নিস্ফুলিঙ্গ’ বলে অভিহিত করেছিলেন। খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে মাইকেলের প্রতিভা ও চরিত্র – দুটোই যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতোই বাঙালীর ভাবীকালের সাহিত্য ও জীবনের পথরেখাকে চিরদিনের মত চিহ্নিত করে দিয়েছিল। এই চরিত্র ও প্রতিভার উত্তাপ বাঙালী কি আজও অনুভব করে না?

জীবনধর্মের কবি মধুসূদন নিঃসন্দেহে ঊনিশ শতকের বাঙালীর জীবন ও সাহিত্য-সাধনার পথপ্রদর্শক ছিলেন। এই দুটি ক্ষেত্রে তাঁর অসংশয়িত দৃঢ় পদক্ষেপ কালের প্রান্তর অতিক্রম করে আজও যেন বাঙালীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। জীবনানুভূতির মূর্তবিগ্রহ মধুসূদন একটি সজীব মনুষ্যত্ব এবং অপরিমিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাংলার ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর চেতনায় তিনিই মানবশক্তির প্রতি অটল বিশ্বাস আর যৌবনোচিত স্বাতন্ত্র্য ও সচেতন বলিষ্ঠতা – সেদিন যেগুলোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল – নিয়ে এসেছিলেন। সেই প্রয়োজন বর্তমানযুগে তাঁর স্বজাতির জীবনে আবার অনুভূত হচ্ছে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত মধুসূদনও বাঙালীর সর্বকালের প্রেরণা। বহুকালের অন্ধকার যুগ অতিক্রম করে শতাধিক বছর আগে বাঙালীর জীবনে যে গতিপরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে সেটার প্রথম আভাস মধুসূদনের সেই জ্যোতির্ময় প্রতিভার মধ্যে দিয়েই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলার ইতিহাসেরই একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিলেন।

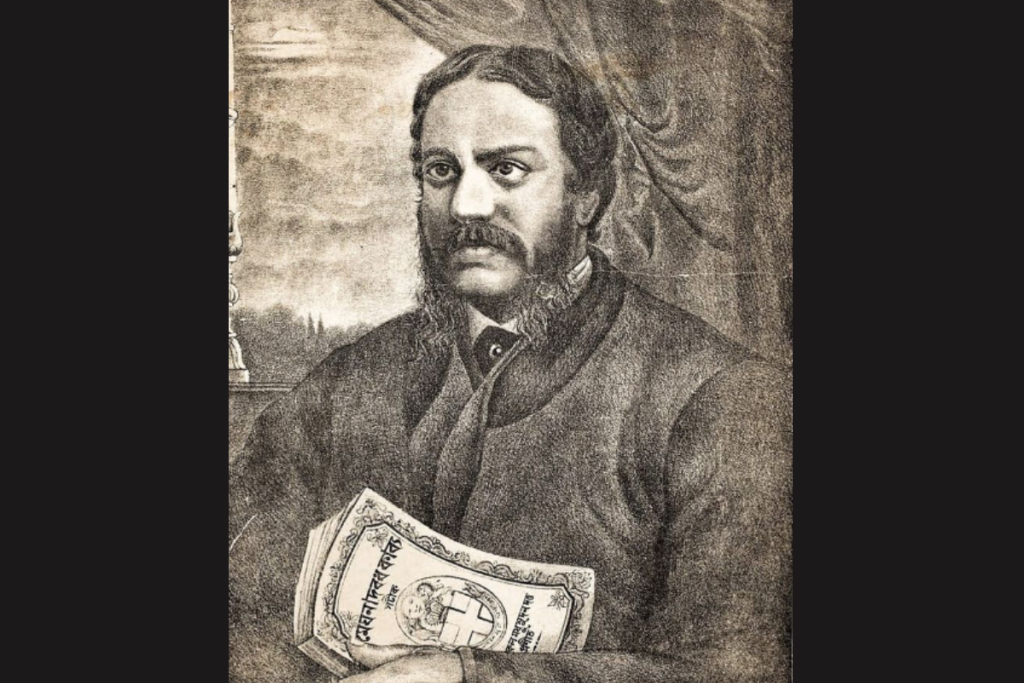

কালের এক মহৎ লগ্নে ঊর্ধ্বলোক থেকে পৃথিবীতে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ – বাংলার শ্যামল মাটিতে – কপোতাক্ষ নদের তীরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে নেমে এসেছিল। কি দাহ ছিল সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের! সেই দাহ ছিল মহতী কামনার দাহ – এক বিপ্লবী চিত্তের যন্ত্রণাদাহ। সাধারণ মনুষ্য দেহ তাকে ধারণ করতে পারে নি। সেই কারণেই সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ফল, কিন্তু কাব্যলোকে অমর। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৈবী প্রতিভা নিয়েই পৃথিবীতে পদার্পন করেছিল। সেই প্রতিভার সঞ্জীবনী স্পর্শে বাংলাকাব্যের কুঁড়েঘর যেন কুসুমদাম-সজ্জিত এক বিরাট প্রাসাদে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে তুমুল মেঘগর্জন ও সিংহনাদ ধ্বনিত হয়েছিল। পয়ার-লাচাড়ী ছন্দ-মুখরিত বাণীর দেউলে সহসা কোন পুরুষসিংহ কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর কবিতা মরকতদ্যুতির মত উজ্জ্বল আর দৈববাণীর মতোই অমোঘ ছিল? কে ছিলেন সেই মহাকবি, যিনি মানবধর্মের বৈজয়ন্তী হাতে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন? তিনি দত্ত-কুলোদ্ভব মধুসূদন। তিনিই মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

নবজাগরণের যুগের বাংলা সংঘাত-মুখর ছিল। সেই যুগে এক নতুন জ্যোতির্ময় ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবার মহতী কামনা নিয়েই মধুসূদনের জন্ম হয়েছিল। বিশ্বকর্মার নির্মাণশালায় ইতিহাসের এক নিগূঢ় প্রয়োজনে সেই প্রচণ্ড প্রতিভার নির্মাণকার্য অতি যত্নের সঙ্গে সংসাধিত হয়েছিল। পুরাতন জীবনধারাকে অস্বীকার করে নিজের পৌরুষে বিশ্বাসী নতুন মানবসত্তা তখন বাংলার জীবনে আবির্ভূত হচ্ছিল; রামমোহন সেটার প্রথম প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এবং বিদ্যাসাগর সেটি পরিণতি লাভ করেছিল। তখনকার সেই জীবনচেতনাকে কাব্যে রূপ দেওয়ার জন্যই মধুসূদনের আবির্ভাব হয়েছিল।

মধুসূদনের মাধ্যমে সুদূর নভোনীলিমা থেকে বাংলার মাটিতে একটি দুরস্ত প্রবাহ নেমে এসেছিল। মধুসূদনের জীবন সর্বতোভাবে একটি অলৌকিক প্রতিভার ইতিহাস। স্বল্পায়ু সেই প্রতিভা নিজের বিস্তারে ও বর্ণবিন্যাসে আজও বিস্ময়কর। সেই রুদ্র চারণ নিজের উদাত্ত গম্ভীর স্বরে মহাছন্দ উচ্চারণ করেছিলেন, মহাকাব্যের আকারে বাঙালী-জীবনের গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও ঝঙ্কারে বাঙালীর মনে পৌরুষ জেগে উঠেছিল; বাংলার কাব্যাকাশে স্পন্দন-শিহরণ জেগে উঠেছিল। তাঁর আগমনের ফলে বাঙালীর মানসচেতনার কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা ঝলমল করে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পাঁচালির যুগ শেষ হয়েছিল; কপোতাক্ষের জলে জলধির উত্তাল গর্জন – অমিত্রাক্ষরের অমৃতধারা – মহাজীবনের সঙ্গীত কল্লোলিত হয়েছিল। কাব্য রচনা নয় – বাণীসৃষ্টিত। তাই এই মধুসূদনকে আজও বাঙালীর জানবার প্রয়োজন রয়েছে।

বিদ্রোহী মধুসূদনের চিত্তে একটা বিরাট অনুভূতি, নীলাম্বু-বিস্তার ও জলকল্লোল জেগে উঠেছিল। তিনি সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কাব্যের স্বপ্নকে তিনি বাঙালীর জীবন-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বেণু-বীণার নিক্কণ নয়, কোদণ্ডটঙ্কার। বাউলের একতারা নয়, ক্ষাত্রতেজের বাণীরূপ। ভিখারি রাঘব নয়, বাসব-বিজয়ী মেঘনাদ। অশ্রুমুখী সীতা নয়, বীর্যবতী প্রমীলা। কবিতা নয়, কাব্যবাণী। মধুসূদনের সেই বাণীর ছন্দধ্বনিতে বাঙালী প্রথমবারের জন্য গঙ্গোত্রীর ভীম স্রোত-গর্জন শুনতে পেয়েছিল। আজও সেই স্রোতে পুরুষের যৌবনদৃপ্ত স্বর্ণকান্তি রূপ প্রতিফলিত হয়। মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনির্ঘোষে আজও মহিমময় পুরুষের বন্দনা, আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ বাণী, নবজাগরণের প্রাণোচ্ছল ও প্রাণপ্রদ সঙ্গীত – আজও প্রতিধ্বনিত হয়। তাই এই মধুসূদনকে আজও বাঙালীর জানবার প্রয়োজন রয়েছে। আজও তাঁর জীবনোচ্ছ্বাসের মূল প্রেরণাকে জানবার ও তাঁর রহস্যাবৃত, উদ্দাম, অসংযত প্রকৃতির কেন্দ্রবিন্দুকে বুঝবার প্রয়োজন রয়েছে। মধুসূদনের জীবনেতিহাস প্রকৃতপক্ষে একটি অলৌকিক কবিসত্তার ইতিহাস, তাঁর অপরিণত-জীবনবৃত্তান্ত বাস্তবে এক মহাপথিকের ইতিহাস।

বাংলাকাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কবি মধুসূদন যেন প্রথম বন্ধনমুক্ত ‘প্রমিথিউস’ ছিলেন। তিনি ছিলেন যৌবনের দীপ্ত প্রত্যয়। মধুসূদনের মত এক বিদ্রোহী বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবে মধ্যযুগীয় বৈচিত্র্যহীন পয়ার-লাচাড়ী ছন্দে গ্রথিত বাংলা গাথা-সাহিত্য যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কাব্য-রমণীর অঙ্গ থেকে খসে গিয়েছিল পয়ারের শিথিল বিন্যাস, লাচাড়ীর বৈচিত্র্যহীনতা। বিদ্রোহী কবি মাইকেলের মানসলঙ্কায় যে গর্জনোন্মুখ জোয়ার-কল্লোল জেগে উঠেছিল, সেটারই দুর্নিবার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কোমল কাব্য-রমণীকে বীরাঙ্গনা হতে হয়েছিল, প্রমীলার অপরাজের প্রমত্ততা নিয়ে তাকে স্বর্ণলঙ্কার পথে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। শ্যামের বাঁশী তরবারিতে পরিণত হয়েছিল, গাথা-কাব্যের বুকে সহসা ‘ক্ল্যাসিক্যাল এপিক’ কাব্যের নর্তনশীল বৈভব আবির্ভূত হয়েছিল। এই নবসঙ্গীতময় ছন্দের স্রষ্টাকে বাঙালীর জানবার প্রয়োজন রয়েছে। শুধু কবির নামধাম নয় – মৃতজনের পরিচয় নয় – তাঁর অমর আত্মার অমৃতবাণীকেও কান পেতে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। শুনতে হবে রাণীর দেউলে সেই প্রমত্ত মধুপের কবিত্বের ‘রাজবদুন্নত ধ্বনি’ – যার মধ্যে বন্ধনমুক্ত একটি বিদ্রোহী জীবনের অগ্নিগর্ভ চেতনা চিরন্তন হয়ে রয়েছে। তাঁর জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার ইতিহাসের মধ্যেই মধুসূদনের জীবনের ইতিহাস নিহিত রয়েছে। মধুসূদনের সারস্বত সাধনা পার্বত্য নদীর দুর্বার স্রোত হলে, তিনিই সেই স্রোতোধারায় নবীনের অভিষেক করেছিলেন। মধুসূদন সহস্র পদচিহ্নাঙ্কিত পথের পথিক ছিলেন না – তিনি শেলীর নভোচারী ঈগল ছিলেন; যিনি গিরিশৃঙ্গের স্বর্ণাভ চূড়ায় ক্ষণকালের পক্ষ-বিশ্রাম নিয়ে তারপরে আবার অনন্ত কল্পনার নভোলোকে বিহার করতে বেরিয়ে পরতেন। একনিষ্ঠতার স্বর্ণপিঞ্জর সেই ঈগলের জন্য ছিল না। কবি সর্বাত্ম, তাঁর কোনো ব্যক্তিক চরিত্র হয়না; মধুসূদনেরও কোনো ব্যক্তিক চরিত্র ছিল না। কবিধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের আনুগত্য তিনি কখনো স্বীকার করেন নি। ঊনিশ শতকের বাংলার নবীন জীবনাদর্শের কবি মধুসূদনকে বুঝতে হলে সবার আগে সমকালীন বাংলার নবজাগরণকে বুঝতে হবে।

ঊনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মননশক্তির সংঘাত ও সমন্বয়ের ফল। ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যে, যখনই বাইরে থেকে কোনো নতুন চিন্তার ঢেউ এসে কোনো জাতির চিত্তকে আঘাত করে, তখনই সেই জাতির নবজাগরণ ঘটে এবং ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন হয়। বঙ্গদেশে ইংরেজের আগমনে অনুরূপভাবেই ইতিহাসের এক বিস্ময়কর কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল। এই দেশে ইংরেজের আবির্ভাব কোন সামান্য ঘটনা ছিল না। ইতিহাস বলে যে, বঙ্গদেশে – প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য – দুই সভ্যতার মহামিলন ঘটেছিল। তাতে ভারতের পূর্ব-প্রান্তে অবস্থিত এই সমতল গাঙ্গেয় ভূমি যে মহাতীর্থের গৌরব অর্জন করেছিল, এমনটা অন্য কোনো দেশের ভাগ্যেই ঘটেছে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোথাও দুই মহাসভ্যতার সমন্বয়ে এমন মহাজাগরণের বিরল দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় না। সুদূর অতীতে স্পেনে এবং গ্রীসে খৃষ্টীয় ও ইসলামী সভ্যতার মিলন ঘটেছিল বটে, কিন্তু সেই মিলনে নব-চিত্তোদ্বোধনের কোন প্রেরণা ছিল না। সেই মিলনের একদিকে ছিল প্রচণ্ড আধিপত্য এবং অন্যদিকে ছিল একান্ত অভিভব। ফলে সেখানে দুই শক্তির সমবায়ে নতুন আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু বঙ্গদেশে সেটাই ঘটেছিল। ভারতের মধ্যে বাংলার তটভূমিই মহামানবসাগরের প্রথম তরঙ্গস্পর্শ পেয়েছিল। বাংলার সেই নবজাগরণের আরম্ভ হয়েছিল পলাশীর রণক্ষেত্র থেকে। বাংলার ইতিহাসের সেদিন এক যুগশক্তির অবসান এবং আরেক যুগশক্তির অভ্যুদয় একই সঙ্গে ঘটেছিল; এ যেন যুগপৎ একই আকাশের একদিকে চন্দ্রের অস্তগমন এবং আরেকদিকে বিকশিত অরুণচ্ছটার মধ্যে নব সূর্যের অভ্যুদয়। এই যুগপৎ পতন আর অভ্যুদয়ই হল ইতিহাসের চিরন্তন ধারা। এরই দ্বারা ইহলোকের ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত হয়। পলাশীর প্রান্তরে সেদিন ইতিহাসের এই লীলাই প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। পলাশী তাই বাংলার কলঙ্ক ও গৌরব – দুই-ই।

পলাশী ছিল বাঙালীর জাতীয় শক্তির চরম পরীক্ষাক্ষেত্র। সেখানে বাঙালীর জয় ও পরাজয় – দুটোই একইসঙ্গে ঘটেছিল। পলাশী দেখিয়ে দিয়েছিল যে, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বাঙালীর সংহতি-শক্তি কতটা দুর্বল। অন্যদিকে পলাশী এটাও দেখিয়ে দিয়েছিল যে, তখন থেকেই এদেশে যে সংস্কৃতি-সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল – তাতে মননশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙালী দুর্বল ছিল না। সেই মননের ক্ষেত্রে দুই শক্তির মধ্যে যে যুগব্যাপী সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল, তাতে বাঙালী পরাভব স্বীকার করে নি। পলাশীর পরে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনীষীর নায়কতায় সংস্কৃতির নানাক্ষেত্রে বাঙালী যে নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল, সেটার তুলনা কোথায়?

এবারে পলাশীর আরো একটু পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। পলাশীর আগে বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে – ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী – এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ ঘটেছিল। এই দুই মনোধারার মিলনকে মুঘল শাহজাদা দারাশিকোহ দুই মহাসমুদ্রের মিলনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু সেই মহামিলনের ফলশ্রুতি কি হয়েছিল? শুধুই চরম ব্যর্থতা। সেই মিলন ও সংঘাতের ফলে জয়নাল আবেদীন ও আকবরের মতো দু’-একজন আদর্শ শাসক এবং কবীর, নানক, দাদু প্রমুখের মত কয়েকজন সাধুপুরুষের আবির্ভাব ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কোনো মহৎ পরিণতি ঘটেনি। সেই কারণেই মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, তখন দুটি মহাসংস্কৃতি পরস্পরের অতি কাছাকাছি আসলেও কখনো কিন্তু একত্র মিলিত হতে পারে নি। সেই সময়ে দুই দিকে দুই মহাসিন্ধু তরঙ্গিত-কল্লোলিত হয়েছিল, কিন্তু মাঝখানে কোন এক অজ্ঞাত পানামা বা সুয়েজ যোজক তাদের মধ্যে একটা সংকীর্ণ অথচ এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচনা করে রেখেছিল। একটা খাল কেটে পানামা বা সুয়েজের মধ্যেকার ব্যবধানকে অস্বীকার করবার শক্তি তখনো পর্যন্ত ভারতে দেখা দেয় নি। তারই ফলে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি তখন দীর্ঘকাল যাবৎ পাশাপাশি থাকলেও কিছুতেই মিলত হতে পারে নি। কিন্তু পলাশীর ক্ষেত্রে যে শক্তি ও সংস্কৃতি এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল – সেটার প্রকৃতি অন্যরকমের ছিল। যে শক্তি উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে, যে শক্তি সুয়েজ বা পানামার মধ্যেকার ব্যবধানকে বিদীর্ণ করতে পারে, সেই শক্তিই পলাশীর রণভূমিতে দেখা দিয়েছিল। সেই শক্তির কাছে বাঙালী যে পরাভূত হয়েছিল – একথা ঐতিহাসিক সত্যি; কিন্তু একইসাথে একথাও ঠিক যে, সেই শক্তিই বাঙালীর মুমুর্ষু স্নায়ুতে নবজীবনের প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। ইউরোপীয়দের উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রমণের ইতিহাস বস্তুতঃ ইতিহাসের সমস্ত অন্তরায়কে অতিক্রমণেরই ইতিহাস। সেই ইতিহাস শুধু ভাস্কো-ডা-গামা বা পর্তুগালের পক্ষেই উত্তম আশার বার্তা বহন করে নি, বরং সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই সেদিন উত্তম আশার প্রথম আলোকপাত ঘটেছিল। বাংলার ইতিহাসের রুদ্ধ দ্বারও সেই আশার করাঘাত থেকে বঞ্চিত হয় নি। সুয়েজ-পানামার মধ্যেকার কঠিন ব্যবধান অতিক্রম করবার জন্য যে প্রণালী খনন করা হয়েছিল তাতে প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত-মহাসমুদ্রের মধ্যবর্তী সমস্ত অন্তরায়ই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। তিন মহাসমুদ্রের মধ্যেই মহামিলন ঘটেছিল। পলাশীর পরে বাংলার মাটিতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছিল। ওই সাংস্কৃতিক মহামিলনের ফলেই ভারতের পুণ্যতীর্থে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। সেই তীর্থের সোপানাবলী বঙ্গদেশের মাটিতে রচিত হয়েছিল, আর সেই জাগরণের অগ্রদূতস্বরূপ প্রথম অরুণোদয়ও বাংলার আকাশেই ঘটেছিল। এটাই হল পলাশীর পরে বাংলার গৌরব। বাংলার ইতিহাসের সেই পর্ব নিজের পূর্ববর্তী সব পর্বকেই ম্লান করে দিয়েছে। সেই বিশ্বমিলন এবং তার ফলে সেই যে নবসংস্কৃতির অভ্যুদয়, বাংলার ইতিহাসে এটা কিন্তু কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর জন্য বাঙালীর কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হয়। দুই পক্ষেই নবসৃষ্টির শক্তি, প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগ না থাকলে দুই সংস্কৃতির সমবায়ে কখনোই কোনো নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটতে পারে না। সেই কারণেই মধ্যযুগের বাংলায় দুই সংস্কৃতির দীর্ঘকালের সমাবেশ সত্ত্বেও নবসংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটেনি। সেই নিষ্ফলতার ইতিহাস উপলব্ধি করতে পারলেই বাংলার নবজাগরণের স্বরূপটি সবার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে।

ইংরেজরা বঙ্গদেশে এক হাতে শক্তির তরবারি, এবং অন্য হাতে ব্যবহারিক জ্ঞানের মশাল নিয়ে পদার্পন করেছিল। কালক্রমে বাঙালী ইংরেজদের অধীন হয়েছিল বটে, কিন্তু একইসঙ্গে বাঙালীর মধ্যযুগীয় বিভীষিকা-রজনীর অন্ধকারও নবযুগের অরুণাভাসে কেটে গিয়েছিল, দিকপ্রান্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ইংরেজরা শুধুই নিজেদের দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে বাংলায় আসে নি; তাঁদের হাতে বন্ধনের রজ্জু আর কণ্ঠে মুক্তির মন্ত্র ছিল। সকলের অলক্ষ্যে ইতিহাসের অমোঘ গতি নিজের কাজ করে গিয়েছিল। বাঙালীর দেহ ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু একইসঙ্গে বাঙালীর মন নতুন মুক্তির আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আধুনিকযুগের বাংলাসাহিত্য সেই আনন্দেরই প্রকাশ। পলাশীর পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে বঙ্গদেশ নব দাসত্বের পীড়নে ও বেদনায় আড়ষ্ট ছিল। কিন্তু তারপরেই ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলাসাহিত্য মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে নতুন জীবনের পথে নিজের যাত্রা শুরু করেছিল। সেই যাত্রার গতিবেগ-স্পন্দিত ইতিহাসই হল বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস। আর মধুসূদন দত্তের জীবনের দৃশ্যপটে সেই অদৃশ্য ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। সেই কারণেই বাঙালীর কাছে মধুসূদন দত্ত আজও প্রাসঙ্গিক।#