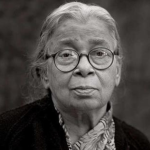

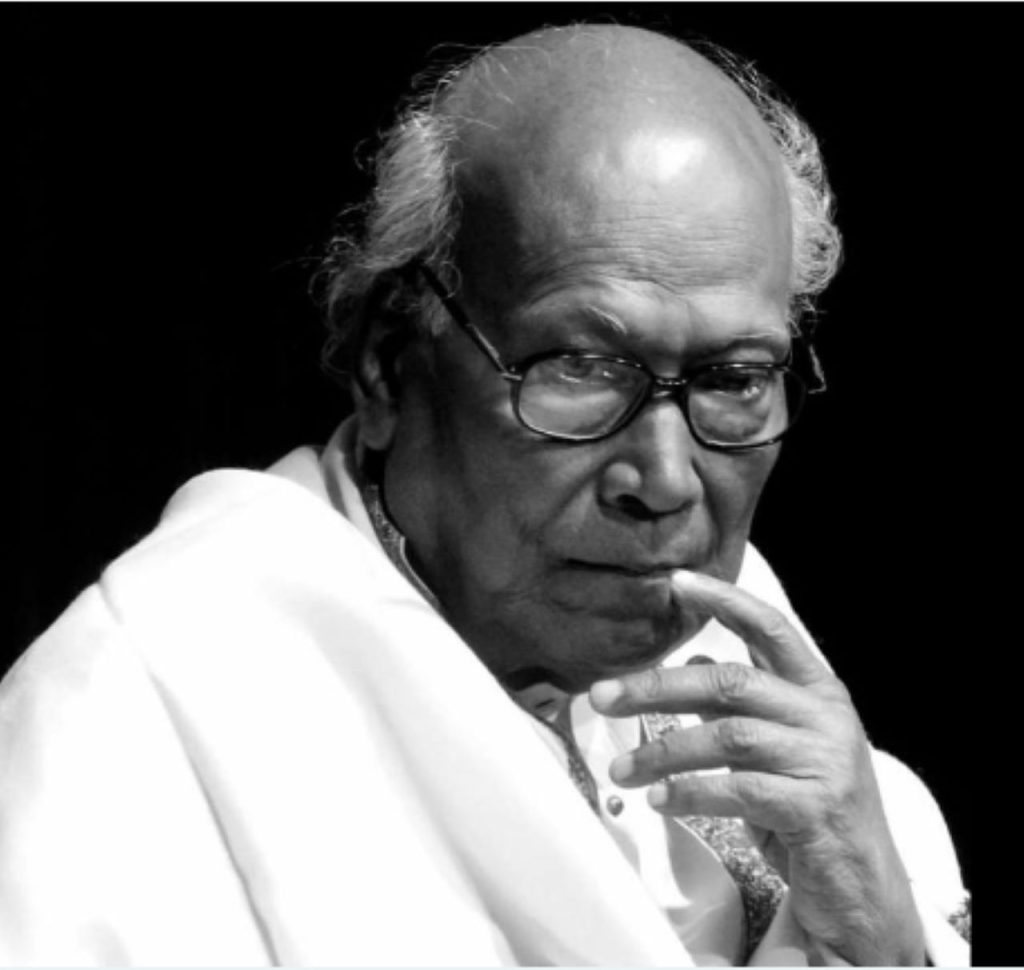

শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের ধ্বনি শ্রুত হয়, শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পাওয়া যায় আয়ত বিশ্বের স্বাদ। নিবিড় কবিতাপাঠের দিনগুলিতে তিন তালব্য ‘শ’-ই প্রিয় ছিল আমার- শঙ্খ, শরৎ এবং শক্তি। কিন্তু শঙ্খকে মনে হতো, সবসময়েই মনে হতো, জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা ফসফরাস যার ভেতরে প্রচণ্ড দাহ্যময়তা কিন্তু বাইরে আপাত হিমের মাধুর্য। তখনও জানতাম না, কোথাকার শঙ্খ! পরে দেখতে পেলাম, নিখাদ পুকুর নদী খালবিলের শঙ্খ। বিশেষ করে ক্রমে মাটি মানুষ আর অন্তরের প্রকৃত জলবায়ুর পরিচয় কবিতায় বিধৃত হতে দেখলে বুঝতে পারি, কবি শঙ্খ ঘোষ জীবনানন্দেরই প্রতিবেশী। মেঘনা ধানসিঁড়ি কি পদ্মা সব মায়াতেই একদা গড়িয়ে থাকা শঙ্খ সবকিছু থেকে ছিটকে যখন গিয়ে পড়লেন জীবনের সমুদ্রে তখন স্মৃতির বেদনাই সঙ্গী। মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন ‘তোমরা যেখানে সাধ’। কেন তাঁর বাংলার পারে থেকে যাওয়ার এই ব্যাকুলতা। সে কী দেশ তাঁর যাওয়াটাকে অনিবার্য করে তুললো বলে নাকি রয়েছে অন্য কোনো গাঢ়তর হেতু। একটু খনন করলে দেখা যাচ্ছে, ঐ কবিতা রচনার আগে পরে এবং সমসময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে তাদের মধ্যে যাদের পূর্বপুরুষেরা কখনও একে অন্যের ভিন্নতাকে বিবাদ-বিসংবাদের কারণ বলে ভাবেন নি। জীবনানন্দ’র যেমন পূর্ববঙ্গের নানা ভূগোলে দিন যাপনের অভিজ্ঞতা শঙ্খরও তেমনি। চাঁদপুর বরিশাল পাবনা- অন্তত এই ত্রিলোকের প্রাসঙ্গিকতাকে এড়ানো চলে না কোনোক্রমে।

এড়ানোই বা কী করে যখন কবিতার শিরোনাম ‘বিষাদজন্মভূমি’। নদীর নাম মেঘনা দিয়ে কবিতার শুরু কিন্তু তা কোনোভাবেই জীবনানন্দীয় নয়। বহুতর কৌণিকতা আর অতীত-বর্তমানের মিশেলে এ এক অন্যতর বাস্তব যাকে ওর্তেগা গ্যাসেৎ বলেছিলেন ‘লেখকের বাস্তব’। “মেঘনায় মধ্যরাত, ডেকের উপরে একা তুমি-/ তোমার দুচোখভরা আমার নিরালা জন্মভূমি।” – যে-মেঘনাকে বা যে মাটিকে কবি ভুললেও মাটি তবু ধরে রাখে সে-মাটির বাস্তবতা তাঁর মত এমন প্রত্যক্ষতায় আর কে বলতে পারে। এই বলাতে হয়তো থাকে অভিমান, থাকে ক্ষোভ কিন্তু সেই ভাব ন্যায্য কী নয়! ঠিক এখানে আমি তাঁর পূর্বসূরী এবং যিনি তাঁর স্বদেশীও বটে সেই এক কবির সঙ্গে তাঁকে তুলনা করে দেখতে চাই। আহসান হাবীব লিখেছিলেন ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’। হ্যাঁ, এই স্বীকারোক্তিতে মিশে থাকে বেদনা কিন্তু শঙ্ঘ বলেন সম্পূর্ণ উল্টো- গোটা কবিতাটা তুলে দিতে পারলে ভালো হয় কিন্তু আপাতত প্রথম দুই পংক্তি পড়ি- “ঘরের দখল নিতে আসিনি তোমার কাছে আজ/ মাটির দখল নিতে নয়। আমি শুধু আগন্তুক।” আগন্তুক হলেও তিনি জানেন, স্মৃতিই ‘বাস্তবিক বাস্তুভূমি’। একজন এককালীন গ্রামীণ ও পরবর্তীতে শহরবাসী কবির সঙ্গে চিরঅভিবাসবাধ্য এক কবির পার্থক্য এতে স্পষ্টচিহ্নিত। কী হেতু এই পৃথকতা- অবস্থানগত বাস্তবতা যে-বাস্তবতার রয়েছে এক বিপুল ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত। শঙ্খ ঘোঘের কবিতায় যখন মৌলিক ‘আমি’ও উপজীব্য তখনও কেন্দ্রাভিগ পরিধিজুড়ে একাধিক ‘আমি’, সবসময় তারা যে ‘আমরা’ হয় তা নয় কিন্তু তারা অনেকগুলি পাশাপাশি অবস্থিত ‘আমি’।

কোনো কোনো কবিকে তাঁদের টেক্সটে থাকা দৃষ্টান্তের সূত্রে অস্তিত্ববাদী কবি বলে নির্ণয় করা যায়। হ্যাঁ, অস্তিত্ববাদ উপন্যাসে যতটা আনুষঙ্গিকতা পেয়েছিল কবিতায় হয়তোবা ততটা দেখানো হয় নি। জীবনানন্দকে তাঁর ‘রূপসী বাংলা’র সূত্রে অস্তিত্ববাদী বলতেই হয়। যাকিছুই তিনি ব্যক্তির আনুভূতিক কেন্দ্রিকতা থেকে উচ্চারণ করুন না কেন মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর এ-কাব্য তাঁর সত্তাকে প্রবলভাবে গেঁথে দেয় সেই ভৌগোলিক সংস্থানের সঙ্গে যেখান থেকে তাঁর সূচনা, তাঁর পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহদের সূচনা। তাই ‘রূপসী বাংলা’ এক ‘আমার’ ও ‘আমাদের’। শঙ্খ ঘোষের অবস্থানগত বাস্তবের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য, তাঁর সেই সরণ বাধ্যতামূলক কিন্তু স্বকীয় বিচ্ছিন্নতার বাস্তবকে তিনি কাব্যরূপ দেন এক ধরনের ইতিবাচক এষণার দ্বারা। ইতিহাসের অনিবার্য ব্যর্থতার বহুতর কারণ, তার জন্যে দুঃখবোধ অবাস্তব নয় কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর অস্তিত্ববাদী চেতনার দর্পণে অতীত-বর্তমান এমনকি ভবিতব্যের গতিপ্রকৃতিকে প্রকাশ করেন। কালের মানচিত্রে রেখে যেতে চান গভীর গভীরতর উৎসারণ। সে-অর্থে তিনি এক জীবনানন্দ দাশকে বাদ দিলে পূর্বসূরী চারজনকেই ছাড়িয়ে যান স্বগৌরবে। থাকে হতাশা থাকে বেদনা কিন্তু সত্তার গহীনের ধারাল অনুভূতির অগ্নিতে পুড়ে সেই হতাশা সেই বেদনা রূপান্তরিত হয় নতুন কবির সৃজনে। বাংলা কবিতায় শঙ্খ ঘোষ নিয়ে আসেন সেই ঘোষণা।

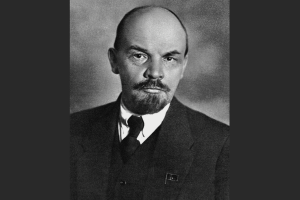

১৯২৫ সালে স্পেনিয় ভাষার সমালোচক ওর্তেগা ওয়াই গ্যাসেৎ তাঁর ডিহিউম্যানাইজেশন অব আর্ট গ্রন্থে প্রথম বলেছিলেন, প্রত্যেক শিল্পসফল লেখক তাঁর একটা ‘নিজস্ব গ্রাম’ গড়ে তুলতে সক্ষম হ’ন। তাঁর বইটি ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৯৬০ সালে। প্রায় তাঁর কথাটাই বাংলায় বলেছিলেন হাসান আজিজুল হক: থাকে ‘লেখকের নিজস্ব উপনিবেশ’। ত্রিশের কবিদের মধ্যে একমাত্র জীবনানন্দই পেরেছিলেন তাঁর একটি মৌলিক উপনিবেশ গড়তে। এদিক থেকে বলা যাবে, শঙ্খ ঘোষ তাঁর স্বকীয় কাব্যোপনিবেশ গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অস্তিত্বচেতনতা, অধিকারমনস্কতা, রাজনীতিপ্রবণতা, সমকালসংলগ্নতা সবকিছুই শঙ্খচিহ্নিত। যেমন ধরা যাক তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত উচ্চকণ্ঠ কাব্যিকতার অনুসারী নন কিন্তু তাঁর কবিতার রাজনীতিমনস্কতা তাই বলে কিছু ন্যূন নয় বরং অনেক বামানুসারীর চেয়েও অনেক বেশি ধারাল ও ব্যঞ্জনাময়। এদিক থেকে দেখলে, উচ্চকিত বা কোনো বিশেষ মতবাদের দীক্ষা ব্যতিরেকেই বাংলা কাব্যে একটি স্বতন্ত্র অপিচ শক্তিমান কবিকণ্ঠ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁর। আবার যদি বলি, ব্যঙ্গের কষাঘাত, তাও কিছু কম নেই তাঁর কবিতায়। গ্রিসের কবি কনস্তান্তিন কাভাফি’র কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত ইতিবাচক ভঙ্গিতে লেখা তাঁর কবিতা ‘বর্বরদের জন্যে প্রতীক্ষা’ সমকালীন অগণতান্ত্রিকতা, একনায়কতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারকে এমন ব্যঙ্গাঘাতে ধরে যে তা সর্বযুগের কবিতা হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ নেতিবাচক একটি পরিস্থিতিকে কাভাফি উপস্থাপন করেছেন নম্র-সমৃণ-নিম্নকণ্ঠ এবং সর্বোপরি একটি ইতিবাচক ঢংয়ে কিন্তু কবিতাটি আঘাত করে শেষ পর্যন্ত একদম ‘বুলস্ আই’য়ে। শঙ্খের অনেক কবিতার কথা বলা যাবে যেখানে এরকম ইতিবাচক ঢংয়ে জীবনের নেতি ও হতাশার বিবরণ থাকে। ‘রাস্তা’ নামক কবিতাটি দেখি- “রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন।” তেরো পংক্তির কবিতাটিতে এই একটা পংক্তিই সমকালীন জীবনের বাস্তবতাকে বুঝবার জন্যে অনেকখানি। এখানেই আট পংক্তির ছোট্ট কিন্তু অতি সংহত একটি কবিতা পাঠ করা যেতে পারে-

“ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই

‘সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই

‘চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?

‘সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান-‘

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে।

আমি কি নিত্য আমারও সমান

সদরে, বাজারে, আড়ালে?”

কিংবা ‘বাস্তু’ নামের নয় পংক্তির ক্ষুদ্র কিন্তু প্রখর কবিতাটি লক্ষ করি- “আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না/ কলকাতায় থাকে।/ আমার মেয়েকে ওরা চুরি করে নিয়েছিল/ জবার পোশাকে।/ কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?/ শুধু ওই যুবকের মুখখানি মনে পড়ে ম্লান,/ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও কেন গলির কানা বাঁকে/ এখনও প্রতীক্ষা করে তাকে!/ সব আজ কলকাতায়, কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?” নয় পংক্তির কবিতাটির মাঝখানকার জায়গাটুকুতে আরও নয় গুণ নয় একাশি পংক্তির কথা অবর্ণনীয় থেকে যায়, যে-কথাগুলো কিন্তু পাঠক স্ব-স্ব যোগ্যতায় কল্পনা করে নিতে পারেন। শঙ্খ ঘোষের কবিতার করণকৌশলের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষযোগ্য কায়দা। এই কৌশলে কবিতাটি গল্প হবো-হবো করেও হয়না, গল্পের কাছ ঘেঁষে চলে যায়। আবার গল্পের সম্ভাবনা থাকলেও সেই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তা কবিতামুখেই ফিরে যায়। গল্প-কবিতা-ইতিহাস-সামজ সবকিছুকে একত্র করে এক অদ্ভুত মিশেলে, যে-মিশেল সাবলীল ও শঙ্খীয়, উপস্থাপন করা হয়। সেখানে একটামাত্র পংক্তি বা কয়েক পংক্তির কবিতায় একটি/দু’টি চরণেই হাজারটা কথার দ্যোতনা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ‘সঙ্ঘ’ কবিতার শুরুর পংক্তি যে-ঘোষণা বা আকস্মিকতা নিয়ে আসে তা এমনই বাস্তব আর বেদনাঘন যে উচ্চারিত হওয়ামাত্র প্রবাদবাক্যের মত শোনাতে থাকে- “এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়”। সেই সঙ্গে “আমিই মহান, দেখ্ আামাকে”- পংক্তির আত্মপর হুঙ্কার কেবল ব্যক্তি বা রাজনীতিই নয়, একটা মারাত্মক বদভ্যেসের সংস্কৃতিরই সমালোচক হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই শঙ্খ ঘোষের কবিতার উচ্চারণ কিংবা ভাব কিংবা সামগ্রিক পরিণতি সর্বদা পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে ধাবিত। তাঁর এমন কবিতা কমই আছে যেগুলো পড়তেই শুধু ভালো লাগবে, অথবা সেসব মনকে খানিকটা দোলা দেওয়ার লক্ষ্যে রচিত। তাঁর প্রায় সব কবিতাই অত্যন্ত মৌলিক ও নিজস্ব ভাবনাশ্রিত। অন্তত এটা বলা কঠিন, তিনি বিশেষ কোনো পূর্বসূরী কবির কাব্যপ্রভাবে প্রভাবান্বিত। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আশা ও আশ্বাসের একটা অনুপম সহায়। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলে, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কাব্যভাব বা দর্শনকে তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন অন্যতর গন্তব্যের দিকে। আমাদের এ-ও মনে পড়বে তাঁর নিবিড় রবীন্দ্রপাঠ এবং রবীন্দ্রবিষয়ক গদ্যগ্রন্থ ও রচনাসমূহ বাংলা গদ্য ও সমালোচনা-সাহিত্যেরই সম্পদ। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রানুরাগী শঙ্খ ঘোষ ভিন্ন পথের পথিক। হ্যাঁ, ধীর প্রশান্ত প্রায় অনুচ্চ নিরহংকার কথনভঙ্গিটি তাঁর রবীন্দ্রচেতন হয়তোবা কিন্তু আচকানের আড়ালে তাঁর রয়েছে চাবকানোর জন্যে একখানা চাবুকও যেখানে রবীন্দ্রনাথের হাত আচকানের আড়ালে শূন্যই শুধু। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র এবং শঙ্খ ঘোষের ‘অলস জল’ কবিতাটি পাশাপাশি পাঠ করলে দেখবো রবীন্দ্র-মুগ্ধতা আর শঙ্খ-বিষন্নতা দুইয়ের দুই মেরুতে এবং মাঝখানে একটা কোলাহলপূর্ণ বৃত্তান্ত। মৌলিক প্রভেদের কথা তো থাকছেই। রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া উপনিবেশিত ছিলেন, স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা অর্জনের অনেক আগেই চলে গেছেন ধরিত্রী ছেড়ে। আর শঙ্খের অর্জন সেই স্বাধীনতা যা ছিল পূর্বসূরীর চির-অধরা। কিন্তু সত্যিই কী তা ছিল অর্জন! টুকরো-টুকরো হলেও উদ্ধৃতি দেওয়া চলে: “কিন্তু কোথায় গিযেছিলাম? মাঝি, আমার বাংলাদেশের/ ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই/ শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের/ কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ,”। অর্থাৎ আমরা ছিন্নপত্রে’র জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলাম যে-বেরোনোটা ছিল কোনো এক ঐতিহাসিক বাধ্যতার ফল। এই নিষ্ঠুর ইতিহাসের সাক্ষী বলেই হয়তো বাস্তবতাকে তিনি দেখতে পারেন বস্তুতান্ত্রিকভাবে। কাব্য করেন বটে কিন্তু আবেগের বাষ্পে উড়ে যাওয়ার সামান্যতম ইচ্ছেকেও বিদায় জানান তিনি। ‘কলকাতা’ কবিতাটাই দেখা যাক। কী নিদারুণ কাব্যিকতা তাঁর, এমনকি অমোঘ ও নির্বিকল্প উপভাষাও হয় ব্যবহৃত, হয়তোবা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধিত সে-ব্যবহৃতি, কলকাতার তথাকথিত ভদ্রোজনোচিত নাগরিকতাকে একটুখানি খোঁচা দেওয়াও লক্ষ্য খানিকটা। আমি সামান্যই উদ্ধৃতি দেবো- “কইলকাত্তার লাশে/ যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মজা পুকুর/ শ্যাওলাপচা ভাসে”। কলকাতা বিষয়ক মোহকে আচ্ছা একখানা চাপান দেওয়া গেল।

এ-কবিতাতেই স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় কলকাতাকে, তিলোত্তমা কলকাতাকে: “অ সোনাবৌ আমিনা/ আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর/ কইলকাত্তায় যামু না।” এটা তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব। কাব্যিকতার মোহে কলকাতার বিষবাষ্পকেও ভালোবাসতে হবে এমন দিব্যি শঙ্খের ছিল না। এই বিবৃতির পশ্চাতে থেকে যায় এক ঐতিহাসিক বেদনা। এ-কলকাতাতেই আত্মহত্যা করেছিল বুদ্ধদেব বসু’র সোমেন (নির্জন স্বাক্ষর)। সোমেন পূর্ববঙ্গ থেকেই গিয়েছিল কলকাতা, যেতে বাধ্য হয়েছিল। জীবনানন্দও কী আত্মহত্যা করেন নি কলকাতায়। তা যদি আত্মহত্যা না-ও হয় ভেতর থেকে মরে গিয়েছিলেন আরও অনেকটা কাল আগেই। তাই কলকাতায় বসে কাব্য করার কবি বাস্তবতার শেকড়টাকে একেবারে গোড়া থেকে দেখে নিতে চান। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় জ্ঞানদানের বুজরুকি, বাছাই করা শব্দ ব্যবহারের কায়দাকানুন কিংবা বিমূর্ততার সহায়তায় দূরলোকে অভিসার এসব নেই, সঠিকভাবেই নেই। তিনি সেই কবি যিনি ব্যক্তির মনোজগতের বিচিত্র বিভঙ্গকে তার ঐতিহাসিক-সামাজিক অবস্থানের ক্যানভাসে দেখে নিতে চান। এবং কলকাতার ক্ষুদ্রতর স্থানিকতার মাত্রাকেও তিনি ছাড়িয়ে যান বৃহত্তর জীবনের চেতনার দ্বারা। আমি প্রায়শ ভাবি, সেই প্রথম পাঠের (বাবরের প্রার্থনা) দিন থেকেই ভাবতাম- কেন বাবর! কেন নয় আকবর, জাহাঙ্গীর কিংবা দারশিকোহ্। মহত্বে তাঁরাও তো কিছু কম ছিলেন না। কিন্তু বাবরের মত শঙ্খেরও যে জন্মভূমি ফেলে আসা, দূর দিগন্তের দিকে বিস্তারী ডানায় যত গতির সঞ্চারই হোক না কেন, পায়ে লেগে থাকে স্বদেশের অদৃশ্য মাটি: বাবরেরই, অন্যদের নয়, তাদের তো জন্ম বাদাখশানে নয়, ভারতবর্ষে। এক কবির অনুভবে ধরা দেন আরেক কবি। লিখেছিলেন বাবর : “কোথা সুখ? কোথা মান, ক্ষমতা ও খ্যাতি? নেই।/ কোথা দোস্ত? ডাইনে বাঁয়ে নেই কোনো ব্যথী। নেই।” (পিরিমকুল কাদিরভ-এর বাবর উপন্যাসে উদ্ধৃত কবি-সম্রাট বাবর রচিত কবিতার অংশবিশেষ।) এই যে নৈসঙ্গ, স্বজনহীনতা, অস্তিত্বের শূন্যতাবোধ এগুলোই কবিচেতনার অন্তস্থ মুখ্য উপাদান। এই অনুভব বা বোধের/উপলব্ধির চৌম্বকীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণে ধরা পড়ে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ। কলকাতায় বসে লেখা জীবনানন্দের কবিতায় যে-ইঁদুর শীতের রাতে ‘রেশমের মত তার রোমে’ খুদ মেখে ছুট দেয় সেই দৃশ্য তো তিনি বুকের প্রকোষ্ঠে ভরে নিয়েছিলেন বরিশালে থাকাকালেই। আরও আরও দৃশ্য বস্তু মানুষ ঘটনা পুরাণ ইতিহাস সবই। তাই কলকাতার কেন্দ্রিকতায় থাকে বিস্তৃততর পরিধি। কেন্দ্রের চাইতে সেই পরিধির আয়তন-ব্যাস সবই অধিক। শঙ্খেরও তাই। সম্রাট বাবরেরও তা-ই ছিল। শঙ্খ ঘোষের কবিতা (‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’) ষেভাবেই পৃথক হয়ে যায় অন্যদের থেকে। সুভাষের মত রাজনীতিঘন না হয়েও রাজনীতিকে তিনি হাতের তালুতে নিয়ে উলের বলের মত খেলা করতে জানেন। তাঁর প্রয়োজন ছিল না স্লোগানের, কিংবা খুব বেশি রকমের রাজনীতির সংশ্লেষ। দারুণ রাজনীতিতে না জড়িয়েও কেবল প্রকৃত কবিতার দ্বারাই যে রাজনীতির মত কঠিন পরিস্থিতিরও মোকাবিলা সম্ভব সেটা তাঁর কবিতাই দেখাতে পারে-

“আমাদের ডান পাশে ধ্বস

আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ

আমাদের মাথায় বোমারু

পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ

আমাদের পথ নেই কোনো

আমাদের ঘর গেছে উড়ে

আমাদের শিশুদের শব

ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।

আমরাও তবে এইভাবে

এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?

আমাদের পথ নেই আর

আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।” [আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, জলই পাষাণ হয়ে আছে]

এ-কবিতা যে-কোনো রাজনৈতিক বক্তব্যের চেয়েও কাব্যময়ভাবে রাজনৈতিক। কেননা, এতে জীবনের রাজনীতিটাই মিশে আছে পরতে পরতে। ১৯৮৫ সালের দিকে আমি রাজশাহী গিয়েছিলাম হাসান আজিজুল হকের জীবনী সম্পর্কিত তথ্য ও সাক্ষাৎকারের জন্যে। কথায় কথায় বেরিয়ে এলো হাসান অনেকগুলি কবিতাও লিখেছিলেন এবং তিনি প্রায় গোপন ধনের মত সংরক্ষিত রাখা একটি পুরনো ডায়েরি আমাকে দেখান যেখানে ছিল তাঁর মৌলিক ও অনূদিত কবিতা। শুধু তা-ই নয়, একসময়ে স্বরচিত কবিতা রচনায় পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। তাঁকে জিজ্ঞ্যেস করি- ত্রিশের পাঁচকবির পর কোন্ কবির কবিতা আপনার ভালো লাগে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন- শঙ্খ ঘোষ। ভালো লাগার কারণ জানতে চাইলে হাসান আজিজুল হক যে-কথা সেদিন বলেছিলেন সেটাই এখানে স্মৃতি থেকে উৎকলণযোগ্য। তিনি বললেন- তুমি আমার ‘খাঁচা’ গল্পটা পড়ো। রাজনীতি আছে? আছে এবং নেই। নেই, কারণ রাজনীতিকে টেনে এনে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয় নি গল্পে। আবার আছে, কারণ দেশভাগের মত রাজনৈতিক বিষয়বস্তু হলো গল্পটার উপজীব্য বিষয়। কিংবা ধরো ‘খনন’। এতে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু মুখ্য কিন্তু রাজনীতিকে মোকাবিলা করবার জন্যে পাল্টা রাজনীতিকে আনি নি, এনেছি জীবন-নীতিকে। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় এই ব্যাপারটা দেখতে পাই। হাসান আজিজুল হকের সেদিনকার চকিত মূল্যায়নকে পরে শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়তে গিয়ে মনে করেছি। একটু আগে উদ্ধৃত করা কাব্যাংশেও এরকম একটি মাত্রা লক্ষ করা যাবে। রাজনীতির ভালো-মন্দ সম্পর্কে সমালোচনা কিংবা কবিতায় রাজনীতির সংশ্লিষ্টতার অল্প-অধিক বিবেচনা বর্তমান লেখার বিবেচনা নয়। এটা তো আমরা ভুলে যাই না, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রবল রাজনৈতিক তোড়ের মধ্য দিয়েই শঙ্খ ঘোষের বেড়ে ওঠা ও বিবর্তন। সেই বাস্তবতার রেখাটি তাঁর কবিতায় গৃহীতও হয়। বিবর্তন কী কেবলই তাঁর, কলকাতারও তো। ‘বাবুমশাই’ কবিতাটি তারই নমুনা। কবির যৌবনের কলকাতার কথায় কবিতাটির যাত্রারম্ভ। সেই কলকাতার কালিক-স্থানিক চক্র কবিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে একবার দেখা যাক। রাজনীতিতে না গিয়ে সমস্ত রাজনীতিকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে এক হাত নেওয়া কাকে বলে তা এই কবিতা থেকে বুঝে নিতে পারা যায়। একেবারে অন্তিমের ধাক্কাটা দেখুন-

“হেঁটে দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়

আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায়

সাহেব বাবুমশায়।” [মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়]

রাজনীতির কাঁচকেও যে কবিতার হিরে দিয়ে কেটে ফেলা যায় সেটা শঙ্খ’র মত তীব্রভাবে করাটা অত্যন্ত উঁচু মাপের শিল্পচেতনার কাজ। ‘দেশ আমাদের আজও কোনো’ কবিতাটির শেষ চার পংক্তির দিকে তাকাই- “অর্থহীন শব্দগুলি আর্তনাদ করে আর তুমি তাই স্তব্ধ হয়ে শোনো/ দেশ আমাদের আজও কোনো/ দেশ আমাদের আজও কোনো/ দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনও।” (মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে) ‘দেশ আমাদের’ কথাটা বলা হয়েছে উপর্যুপরি তিনবার, অনেকটা মিছিলের স্লোগানের মত কিন্তু স্লোগানের চরিত্রের চটুলতাকে ডিঙ্গিয়ে কবিতাটি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গভীর গভীরতর জীবনের দর্শনকে।

বাবর বাস্তুত্যাগী, উদ্বাস্তু ছিলেন জীবনানন্দ এবং শঙ্খ, উদ্বাস্তু আরেক কবি জোসেফ ব্রদস্কি। কী অসাধারণ একটা কথা তিনি বলেছেন তাঁর লেস দ্যান ওয়ান: সিলেক্টেড এসেজ বইয়ে- কবিদের মত করে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আর কেউ অতীতকে ধারণ করে রাখতে পারে না। আর সেই অতীতে থাকে যদি ভয়ংকর জটিল মারণযজ্ঞের রাজনীতি, দেশছাড়া-করা, রক্তঝরানো, গু-ামি, প্রতিমৌহুর্তিক অনিশ্চয়তা আর অস্তিত্ববিরোধী অপতৎপরতা তাহলে সেই কবির কবিতার জগতটি হতে পারে শঙ্খ ঘোষের কাব্যভুবনের মতনই। শুধু তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম এক-এক করে একবার উচ্চারণ করে গেলেও বোঝা যাবে অতীত ও বর্তমান কী পারস্পরিকতায় মিশে আছে সেখানে। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা যখন কবিতার রসদ বা কাঁচামালে পরিণত হয় তখন সেটির ফল হয় চমকপ্রদ। একটু ভালো করে আবার জীবনানন্দ দাশের দিকে তাকাই। তাঁর প্রাথমিক কাব্য ঝরাপালক-এ তাঁরই সমকালীন বা খানিকটা পূর্বজ নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল বা আরও কারো কারো কাব্যচেতনার প্রভাব তাঁর মধ্যে স্পষ্ট ছিল। সেই প্রভাবের বলয়ে তিনি থেকেই যেতেন এবং সমকালীন অন্য পা-বদের চাইতেও পৃথক হতে পারতেন না কলকাতাবাসী দাশকবি। তাঁকে আলাদা করে নিয়ে যায় তাঁর স্মৃতিপথে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠা পূর্ববঙ্গ বা ভেজা বাংলা। সেই আর্দ্রতায় ¯œাত তাঁর কাব্যাবলিই তাঁকে নিয়ে যায় স্বাতন্ত্র্যের দিকে। যেমন করে পূর্ববঙ্গে একটানা এক দশককালের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে পৃথক সত্তায় জাগিয়ে তোলে সোনার তরী, চিত্রা, ছিন্নপত্র এবং গল্পগুচ্ছ’র দশ/বারোটি ছোটগল্পের এক ভিন্ন ভুবন। শঙ্খ ঘোষের বেলায়ও এরকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। তাঁর সমকালীন অপরাপর কবিদের চাইতে তাঁর কাব্যাঞ্চলটি বাস্তব ঐতিহাসিক পরিণতির কারণেই আলাদা কিন্তু বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ। হ্যাঁ, পূর্ববঙ্গের সমাজ ও জীবনোপাদান তিনি রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দের মত ব্যবহার করেন না কিন্তু কাব্যচেতনায় কলকাতার নাগরিকতার মধ্যেও তিনি সম্পূর্ণভাবে একক ও অনন্য। কেন তিনি আলাদা সেটা তাঁর প্রায় আত্মজৈবনিক ভঙ্গিতে রচিত কবিতা (মন্ত্রীমশাই) পড়লেই বুঝতে পারা যাবে-

“জন্মভূমি? কোথায় আমার জন্মভূমি খুঁজতে খঁজতে জীবন গেল।

দিন কেটেছে চোরের মতো দিনভিখারির ঘোরের মতো

পথবিপথে, জন্মভূমির পায়ের কাছে ভোরের মতো

জাগতে গিয়ে, স্পষ্ট হলো

গবার পথে সবার সঙ্গে চলার পথে

আমরা শুধু উপলবাধা। …

জন্মভূমির পায়ের কাছে সন্ধ্যা নেমে আসার মতো

মাঝেমধ্যে আমারও খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে-” [মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে]

উৎস ও বিস্তারের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজের তত্ত্বে শঙ্খ ঘোষের জীবন ও অভিজ্ঞতার পরিধির ব্যাপকতা এবং সেটির কাব্যিক রূপান্তরের সার্থকতার মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর কাব্যকর্মের বহুমাত্রিকতার শেকড়। কলকাতায় যে-কবির উৎস তাঁর পক্ষে কী বলা সম্ভব শঙ্খ’র মতন- “দেখা হবে তুলসীতলায় দেখা হবে বাঁশের সাঁকোয়/ দেখা হবে সুপুরিবনের কিনারে”। (‘জন্মদিন’) কিংবা কে লিখতে পারতো এমন কবিতা-

“তার পর, সমস্ত পথ একটাও কোনো কথা না বলে

আমরা হাঁটতে থাকি, হেঁটে যেতে থাকি

এক দেশ থেকে অন্য দেশে

এক ধর্ষণের থেকে আরো এক ধর্ষণের দিকে।

পৃথিবী তো এ-রকমই।

এরই মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে, ভাবি।

বটের ঝুরির মতো আমাদের- আমার- শরীর ঘিরে

কত কত অভিজ্ঞতা নেমে এল

সম্বলবিহীন। ইতিহাসহীন।

তার পর, ভোরের সামান্য আগে

সীমান্তসান্ত্রির গুলি বুকে এসে লাগে-

মরণের আগে ঠিক বুঝতেও পারি না আমি শরীর লুটাব কোন্ দেশে।” [‘দেশান্তর’, জলই পাষাণ হয়ে আছে]

ওপরের এ-কাব্যাংশে ‘কত কত অভিজ্ঞতা নেমে এল’ কথাটাই শঙ্খ ঘোষের কবিতালয়ে ঢুকবার একটা প্রয়োজনীয় চাবি হতে পারে। স্মৃতি কবিদের সেই জগতে পরিণত হয় শঙ্খে যেখানে স্মৃতির ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে বাকি সবগুলো তল। কিন্তু স্মৃতি নিয়ে কোনো মাখো-মাখো ভাবের আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকেন না প্রবলভাবে বর্তমান-চেতন শঙ্খ ঘোষ। ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বহির্পৃথিবী ইত্যাকার যাবতীয় উপাদানে ঋদ্ধ তাঁর কাব্য ইতিহাস, সমকাল এবং স্ব-সত্তার জাগর বোধের উৎসারণে অত্যায়ত এবং একই সঙ্গে গভীর গভীরতর জীবনভাবনার প্রেরণাখচিত।#