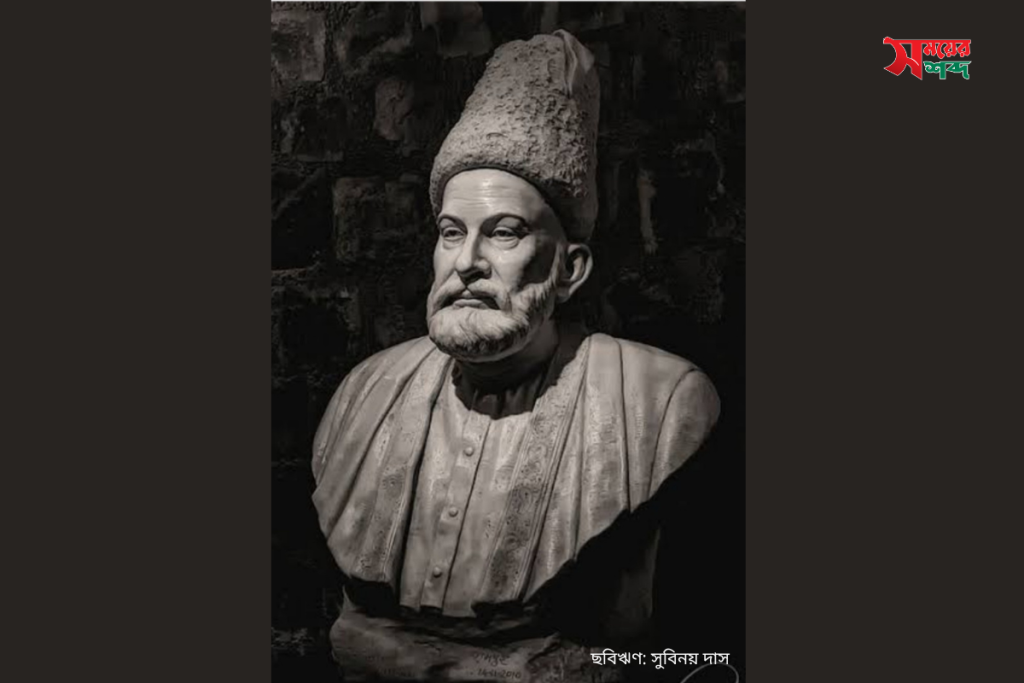

‘‘মন্ত্রীর জন্য স্তুতিকাব্য লেখা আমার কাজ নয়। বরং তোমাদের মন্ত্রীকে বোলো, তিনি যেন আমাকে দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান। তবেই তাঁর দরবারে যাব আমি।’’ – একদা এই কথাগুলো যিনি বলেছিলেন, তাঁর বয়স তখন মাঝদুপুর পার করেছিল, তাঁর দাড়িতে অল্প পাক ধরেছিল, আর তাঁর শরীরটাও তখন ভেঙে যাচ্ছিল নানা কারণে। তিনি ‘অসদউল্লা খান বেগ’ ওরফে ‘মির্জা গালিব’। ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন।

১৮৬০ সালে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে পেনসন পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার পরে, ১৮৬৩ সালে গালিব পুনরায় রাজদরবারে যোগ দেওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন। আর এসময় থেকেই তিনি সরকারের কাছ থেকে আরও সম্মান লাভের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে গালিব তখন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে যে আবেদনপত্রটি পাঠিয়েছিলেন, তাতে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার সভায় তাঁকে যেন ‘রাজ-কবি’ পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর লেখা ‘দস্তম্বু’ যেন সরকারি ব্যয়ে প্রকাশ করা হয়। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর দুটি অনুরোধই তখন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তবে একইসাথে এটা প্রত্যাশিতও ছিল। তৎকালীন সরকারি কর্তৃপক্ষের এই প্রত্যাখ্যানের পিছনে গালিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা কাজ করেছিল। তবে ইংল্যাণ্ডে থাকা সরকারি কর্তৃপক্ষ গালিবের আবেদনের উত্তরে ওই সময়ে যে জবাব দিয়েছিলেন, সেটা বেশ আশাপ্রদ এবং তাঁর আবেদনের অনুকূলে ছিল। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, যদিও গালিবকে রানী ভিক্টোরিয়ার দরবারের ‘রাজ-কবি’ পদে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও গভর্নর জেনারেল যদি তাঁকে নিজের দরবারের কবিরূপে নিযুক্ত করেন, তাতে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না। এরপরে সপারিষদ গভর্নর জেনারেল সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে গালিবের আচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। আর এই অনুসন্ধানের সময়েই, বাহাদুর শাহের জন্য গালিবের সিক্কা রচনা সম্বন্ধে বৃটিশ গুপ্তচরের রিপোর্টটি সবার সামনে এসেছিল। সেই রিপোর্টটি থেকে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে গালিব বৃটিশ-বিরোধী না হলেও তিনি অবশ্যই বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। যদিও কোম্পানি কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের পরে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক তাঁর রাজ-কবি পদে নিযুক্ত হওয়ার সব সম্ভাবনাই নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও সরকারি কর্তৃপক্ষ তখন গালিবের উপরোক্ত দুটি প্রার্থনাই পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে জানিয়ে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি প্রাদেশিক স্তরে এই দুটি বিষয়েই যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

যদিও ইতিমধ্যে গালিবের আর্থিক অবস্থার তেমন কোন উন্নতি না হওয়ার জন্য তাঁকে নিজের জীবিকা-নির্বাহের জন্য অবিরত কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তৎকালীন সাহিত্য-জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা দিন দিন বেড়েই গিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু হওয়ার আগেই তাঁর উর্দু ও ফারসি কবিতার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে ১৮৪১ ও ১৮৪৭ সালে তাঁর উর্দু ‘দীওয়ান’ দু’বার প্রকাশিত হয়েছিল, আর ফারসি ‘দীওয়ান’ প্রকাশিত হয়েছিল একবার—১৮৪৫ সালে। এসবের ফলে তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে তাঁর কাব্য-সংগ্রহের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল; কারণ, তখন তাঁর গ্রন্থের পুরোনো সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলি আর পাওয়া যাচ্ছিল না। বিশেষ করে উর্দু দীওয়ানের চাহিদা এত বেশি ছিল যে, গালিব উর্দু দীওয়ানের একটা কপি কোনরকমে সংগ্রহ করে সেটিকে ঘষেমেজে পুনরায় ছাপবার জন্য প্রেসে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কাছেও এই উর্দু দীওয়ানের কোন কপি অবশিষ্ট ছিল না। এরপরে এই নতুন সংস্করণটি ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে এই সংস্করণটি সুমুদ্রিত হয়নি। কারণ, এর অঙ্গ-সজ্জা বা টাইপ–এর বিষয়ে তেমন কোন যত্ন নেওয়া হয়নি। আর সবথেকে দুঃখের কথা হল যে, এতে ছাপার ভুলও অত্যন্ত বেশি ছিল। এরপরে গালিব নিজে এর একটি কপি যত্নসহকারে সংশোধন করে সেটিকে ছাপবার জন্য কানপুরের বিখ্যাত নিজামী প্রেসে পাঠিয়েছিলেন। এবং সেখান থেকেই এই বইটি পরের বছর, অর্থাৎ—১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আর সেই একইবছরে লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ প্রকাশক মুন্সী নওল কিশোর দিল্লীতে এসে গালিবের ফারসি দীওয়ানের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। গালিব কখনও নিজের রচনাগুলি গুছিয়ে সংগ্রহ করে রাখতেন না বলে তাঁর রচনাগুলি তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—নবাব জিয়াউদ্দীন আহমদ খাঁ ও নজীর হুসৈন মিঞার কাছে সুরক্ষিত থাকত। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত জন তাঁর ফারসি রচনাগুলি আর দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিরা উর্দু রচনাগুলি নিজেদের সংগ্রহে রেখেছিলেন। যাই হোক, গালিব তখন মুন্সী নওল কিশোরের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে তাঁকে নবাব জিয়াউদ্দীন আহমদ খাঁর কাছ থেকে এগুলি সংগ্রহ করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এবং মুন্সী ফার্সী দীওয়ানের পাণ্ডুলিপি নিয়ে লক্ষ্ণৌতে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে নানা কারণে এটির মুদ্রণকার্যে বেশ বিলম্ব ঘটেছিল। অবশেষে ১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ—প্রায় এক বছর পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। গালিবের ফারসি ও উর্দু শায়রীগুলির একাধিক সংস্করণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এসময়ে পাঠকসমাজে তাঁর খ্যাতি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছিল। এমনকি মাত্র তিন বছরের মধ্যে চারবার তাঁর রচনার পুনর্মুদ্রণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, তৎকালীন পাঠকসমাজে তাঁর লোকপ্রিয়তা ক্রম-বর্ধমান ছিল, এবং পাঠকেরা তখন তাঁর রচনা পাঠ করবার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের প্রথমদিকে রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খাঁ কাব্য-রচনার ব্যাপারে গালিবের শিষ্যত্ব (শাগির্দ) গ্রহণ করেছিলেন। এসময়ে নিজের গুরুর আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ জেনে তিনি গালিবকে রামপুরে গিয়ে বাস করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এরফলে গালিব তখন দৃঢ়ভাবেই আশা করেছিলেন যে, খুব শীঘ্রই তাঁর অবস্থার পরিবর্তন আসন্ন এবং তাঁর সরকারি অনুগ্রহলাভও সুনিশ্চিত। আর তখন নিজের এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি নবাবকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই তিনি সানন্দে রামপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আশু উন্নতির ধারণাটি অবশ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল, এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করেন নি। ইতিমধ্যে রামপুর-নবাবের প্রদত্ত বৃত্তি ছাড়া গালিবের আয়ের অন্য সব ক’টি উৎসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন এই দুরাবস্থায় পড়ে গালিব ঠিক করেছিলেন যে, রামপুরের নবাবের স্থায়ী আমন্ত্রণ গ্রহণ করাই তাঁর পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। এছাড়া দিল্লীর জীবনযাত্রাও তখন আর নিরাপদ ছিল না। কারণ, ওই সময়ে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সঙ্গে যাঁরা সম্পর্ক রেখেছিলেন অথবা তাঁর চাকরিতে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এমনসব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল। আর এঁদের মধ্যে যাঁরা তখন গ্রেপ্তার বা অভিযোগ এড়াতে পেরেছিলেন, তাঁদেরও নানাভাবে উত্ত্যক্ত করা হয়েছিল। এরফলে সকলকেই তখন বিপদের আশঙ্কায় সর্বক্ষণ কাটাতে হচ্ছিল। আর গালিবের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহের জন্য একটি সিক্কা রচনার অভিযোগ থাকায় তিনিও তখন সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য তখন তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে, কিছুকাল দিল্লী থেকে দূরে থাকাই তাঁর পক্ষে ভাল হবে। এছাড়া তাঁর রামপুর-যাত্রার সংকল্প গ্রহণ করবার পিছনে আরও একটি কারণ হয়ত এটাই ছিল যে, তিনি নবাবের কাছ থেকে যখন মাসিক বৃত্তি পেয়েছিলেন, তখন নবাবের আমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য ছিল। তবে একইসাথে তিনি সম্ভবতঃ নবাবের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর একটা সন্তোষজনক মীমাংসাও করে নিতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে রামপুরের নবাব বৃটিশদের পক্ষই নিয়েছিলেন। এসময়ে তিনি বৃটিশ সরকারকে নগদ টাকা এমনকি সৈন্যবাহিনী দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। এর প্রতিদানে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে রামপুর রাজ্য সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জেলার জায়গীর উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, গালিব এসব তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাছাড়া নিজের তদানীন্তন দুঃস্থ অবস্থায় তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উন্নতির জন্য নবাবের সাহায্য গ্রহণ করাই তাঁর উদ্ধারের একমাত্র পথ। আর এজন্যই তিনি ১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসে রামপুর যাত্রা করেছিলেন।

গালিবের কোন জীবিত সন্তান ছিলেন না। বিভিন্ন সময়ে তাঁর মোট সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু অতি শৈশবেই তাঁদের সকলেরই মৃত্যু হয়েছিল; আঠারো মাসের বেশি তাঁর কোন সন্তানই বাঁচেনি। আর তাই এরপরে প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রীর একজন আত্মীয়—জৈনুল আবেদীনকে নিজের পোষ্যপুত্রস্বরূপ পালন করেছিলেন। এই জৈনুল সেযুগের একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি বা শায়ের ছিলেন। তিনি ‘আরিফ’ নামে নিজের কাব্যগুলি রচনা করতেন। কিন্তু ১৮৫২ সালে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। নিজের মৃত্যুকালে তিনি দুটি ছেলে রেখে গিয়েছিলেন। গালিবের স্ত্রী তাঁদের মধ্যে বড় ছেলেটিকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন, তাঁর নাম ছিল বাকির আলি খাঁ। আর ছোট ছেলে হুসেন আলির বয়স তখন মাত্র দু’বছর ছিল, এই ছেলেটি গালিবের মালির কাছেই থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই মালিও মারা যাওয়ার ফলে ছোট ছেলেটিকেও গালিবের কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। গালিবের স্ত্রী এই দুটি ছেলেকেই মানুষ করেছিলেন। গালিব দম্পতির কাছে এই দুটি ছেলেই তাঁদের নিজেদের নাতির মতোই ছিলেন। গালিবের রামপুর-যাত্রার সময়ে এই ছেলে দুটিও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। গালিব তখন দু’মাসের বেশি সময় ধরে রামপুরে বাস করেছিলেন। এসময়ে তাঁর দিল্লী ফিরে যাওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না; রামপুরের জীবনযাত্রা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ছিল বলে গালিব তখন সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে বাস করবার ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে দু’মাস পরেই দিল্লীতে ফিরতে হয়েছিল; কারণ, তাঁর সঙ্গী শিশু দুটি তখন অপরিচিত পরিবেশে কষ্ট পেয়ে ঘরে ফেরবার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিল। গালিব এই রামপুরে অবস্থান করবার সময়েই নবাব তাঁর হয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে যে সুপারিশ করেছিলেন, এরফলে ১৮৬০ সালের মে মাসে তাঁর নাকচ হয়ে যাওয়া আগের পেনসন পুনরায় চালু হওয়ার হুকুম জারি হয়েছিল। এখানে যে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবে চলে আসে, সেটা হল যে, গালিব তখন বার্ষিক মাত্র ৭৫০ টাকা পেনসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কেন এত ব্যাকুলতা দেখিয়েছিলেন। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এটাই তখন তাঁর একমাত্র স্থায়ী এবং নিশ্চিত আয় ছিল। এসময়ে তাঁর অন্য কোন আয় একান্তরূপে ভাগ্যের হাতে সমর্পিত ছিল। কোন একদিন ভাগ্য খুলে যাবে, এই আশার উপরে ভরসা করে কারো পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সকলেরই জীবন-নির্বাহ করবার জন্য একটা কার্যক্রমের প্রয়োজন হয়, আর একটা নিশ্চিত আয়ের সূত্র না থাকলে এই পরিকল্পনা রূপায়ণ কখনোই সম্ভব হয় না। গালিবের ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল ধরে এই পেনসনটিই তাঁর একটি নিশ্চিত আয় ছিল; এমনকি এটি তাঁর বন্ধুমহলে একটি মর্যাদা ও গর্বের বিষয় রূপেও পরিগণিত ছিল। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তখন এটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে গালিব-বিদ্বেষীরা খুশি হয়ে এবিষয়টি নিয়ে হাসাহাসি গল্প-গুজবও করেছিলেন। এই পেনসন সূত্রেই গালিব তখন অনেকটা অবাধে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মহলে যাতায়াত করতে পারতেন। এছাড়া তখনকার সরকারি দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের বাঁ দিকের দশম জায়গাটি গালিবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মনে রাখতে হবে যে, তখন গভর্নর জেনারেল বা কখনও প্রাদেশিক লেফ্টেন্যান্ট গভর্নর দরবারের প্রধান ব্যক্তির পদে আসীন থাকতেন। সুতরাং সামান্য পেনসনের তুলনায় দরবারে তাঁর নির্দিষ্ট আসনের মর্যাদা অনেকগুণ বেশি ছিল, এবং এটাই তখন গালিবের সমসাময়িক কালের বহু ব্যক্তির পক্ষে ঈর্ষাযোগ্য একটা ব্যাপার ছিল। কাজেই, একথা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, গালিব কেন পেনসন অথবা দরবারী সম্মানের জন্য এতদূর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখে ভারতীয় ফৌজ মিরাট থেকে দিল্লীতে এসে পৌঁছেছিল। তবে এর আগেই গালিব তাঁর এপ্রিল মাসের পেনসনটি পেয়ে গিয়েছিলেন। এরপরে ১৮৬০ সালের মে মাস থেকে বার্ষিক ৭৫০ টাকা করে বকেয়া তিন বছরের পেনসন, অর্থাৎ—মোট ২২৫০ টাকা তাঁর প্রাপ্য হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৫৯ সালের মে মাসে তাঁকে ৪০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। এই প্রাপ্ত টাকা থেকে তাঁকে ১৫০ টাকা কোর্টের ছোট ছোট কর্মচারীদের বখশিশ দিতে হয়েছিল। আর যে ব্যক্তিটি এতকাল ধরে তাঁর খরচ চালিয়ে এসেছিলেন, তাঁর কাছে তখন গালিবের দেনার পরিমাণ ছিল ১৫০০ টাকা। তাছাড়া সমকালীন নানা মানুষও তাঁর প্রয়োজনের সময়ে তাঁকে নানা জিনিস ধারে জুগিয়েছিলেন, গালিবের কাছে তাঁদের পাওনার পরিমাণ ছিল ১১০০ টাকা। কাজেই, নিজের বকেয়া পেনসনের টাকা থেকে তিনি তাঁর সব দেনা শোধ করতে পারেননি। যাই হোক, পেনসন পুনঃপ্রাপ্তির ব্যাপার থেকে গালিবের মনে নতুন আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হার্দ্যসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার বিষয়ে যে আশা তাঁর মন থেকে এতদিনে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, সেটি তখন আবার তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। আর তাই এরপরে তিনি আবার নতুন করে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন যে, যাতে তিনি দরবারে আমন্ত্রণ ও দরবারী পোষাক পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৮২৩ সালে তিনি দরবারে আমন্ত্রিত হওয়ার প্রথম অধিকার পেয়েছিলেন। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে তাঁকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এসময়ে সর্বোচ্চ সরকারের কাছে পেনসনের আরজি পেশ করবার জন্য তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। এর পরবর্তীসময়ে তিনি দরবারী খেলাতের অধিকার পেয়েছিলেন। এই খেলাত ছিল পুরো মাপের সাতটি বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র, একটি মূল্যবান মণি-খচিত ‘শিরপেচ’ ও একটি মোতির মালা বা হার। এছাড়া দরবারে উপস্থিত থাকবার সময়ে রাজপ্রতিনিধিকে কোন উপঢৌকন (নজর) তাঁকে দিতে হত না। শুধু এর পরিবর্তে তাঁকে রাজপ্রতিনিধির জন্য একটি প্রশস্তিমূলক গজল পড়তে হত।

যাই হোক, তখন এভাবেই বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহে গালিবের পূর্বাবস্থা ফিরে এলেও তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতা কিন্তু থেকেই গিয়েছিল। আর এর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন পথই তাঁর কাছে ছিল না। আর এরই মধ্যে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক নবাব ইউসুফ আলি খান ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে কর্কট রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছিলেন।#