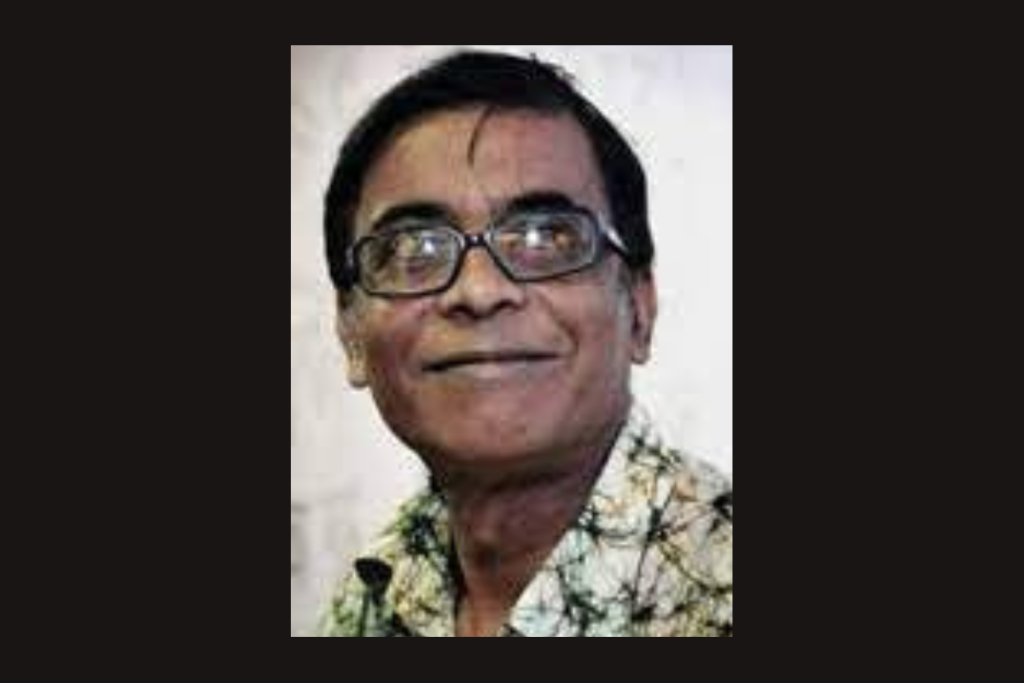

প্রচলিত জীবনবোধ থেকেই সময় পর্যবেক্ষণের কবিতা রচনা করেছেন পিনাকী ঠাকুর(১৯৫৯-২০১৯)। বাঙালি জীবনের নানা সংস্কার, সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবহমান অতীত ও বর্তমানের এক সেতুবন্ধন তাঁর কবিতার মধ্যে গড়ে উঠেছে। যে সংলাপ ও যে চিত্রকল্প তিনি নির্মাণ করেছেন তা বাস্তবিক জীবন-যাপন থেকেই সংগ্রহ করেছেন। পথচলতি মানুষের মুখের কথা যেমন তাঁর সংলাপের বিষয়, তেমনি বিভিন্ন পেশা তথা উপজীবিকা এবং ব্যক্তিজীবনের হাহাকার ও আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যভাষা হয়ে উঠেছে। কোথাও কৌতুকের সঙ্গে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তিনি তা উপস্থাপন করেছেন। লঘু তরল বিষয়ও গভীর জীবনবোধের আলো পেয়েছে। বাংলা কবিতায় এরকম দৃষ্টান্ত কেবল পিনাকী ঠাকুরের মধ্যেই পাওয়া যাবে। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী থেকে আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়-আশয়কেও তিনি নতুন করে মেলে ধরেছেন বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে। তিনি যেন সেই বোধিবৃক্ষ যার শিকড়ে আছে অতীত ঐতিহ্য, ডালে-পাতায় আছে সময়ের প্রজ্ঞা, এবং মর্মর ধ্বনিতে জীবন স্পন্দন।

খুব ছোটবেলাতেই বাবার কাছে পেয়েছিলেন কবিতার দীক্ষা। যে বাবা ডানলপ কোম্পানির শ্রমিক নেতা। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ফিরতেন, তারপর এক হাতে বই খুলতেন, অন্য হাতে খাবার খেতেন। ছোট্ট পিনাকী কবিতা লিখতে শুরু করলে সেসব কবিতাও পাঠ করতেন। অনেকগুলো কবিতা জমা হলে একটি লাল খাতায় লিখে তা কাব্য প্রকাশের জন্য প্রস্তুতও হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্তের কারণে এগারো বছরের পিনাকীর সামনেই তাঁর বাবাকে খুন করা হয়। অসহায় পিনাকী প্রায় ভেঙে পড়েন। দুই বোন ও বিধবা মাকে নিয়ে প্রায় দিশেহারা। শক্ত হাতে মা সবকিছু সামাল দেন। একটু বড় হলেই ডানলপ কোম্পানিতে বাবার চাকরিটাতে পিনাকী যোগদান করেন। কোম্পানির তরফ থেকেই তাঁকে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুই করতে ভালো লাগে না তাঁর। কবিতাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচার ভাষা খুঁজতে থাকেন পিনাকী। তাই সবকিছুই অসমাপ্ত রেখেই চলে আসেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে ‘দেশ’ পত্রিকায় চাকরিতে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে কবি হিসেবেও তিনি সকলের কাছে পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেখানেও, এখানেও চক্রান্ত। চলে যায় তাঁর চাকরি। পুরোপুরি বেকার হয়েই শুরু হয় আবারও তাঁর জীবনসংগ্রাম। সেই সংগ্রামেরই ছায়া পড়তে থাকে কবিতায়।

পিতার মৃত্যুর কষ্ট, অসচ্ছল জীবনযাপনের নানান শূন্যতা, দায়িত্ববোধ, চাকরি হারানো সবকিছুই তাঁকে এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে চালিত করতে থাকে। জীবনের প্রথম থেকেই জীবনের শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কাটে পিনাকীর। না জীবনে এসেছে স্থিতি, না জীবনে এসেছে সুখ। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার ক্রমশ অভাবী এক পরিবারে পরিণত হতে থাকে। কিন্তু পিনাকী বাবার আদর্শে বামপন্থী চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তাই বুঝেছিলেন লড়াই করেই বাঁচতে হবে। কবিতা সেই আত্মদর্শনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। কবিতাকে তাই নামিয়ে এনেছিলেন এই জীবনের রাস্তাতেই। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একদিন, অশরীরী’-তে ‘কথাজন্মের-কথা’য় লিখেছিলেন:

“আসশ্যাওড়ার ঝোপ, বাঁশবন পাড়ি দিতে দিতে মাঝরাতে

কত মহাজনপদ একা গাই। সন এগারোশো সাত।

এই রাঢ়-বাংলার আঠালো কাদায় ডুবে গেল

আমার সামান্য গাথা। বর্ষায় ঘর ভেসে

তোমার আতপ পচে ওঠে, জ্বরে কাঁপি,

ভুল বকি ঘোরে

আমার নিজের গান মুছে দেয় ভারী হাতে মহাপদাবলী।

কথকতা ছেড়ে তাই হাটুরে বেগার, যত মড়া পোড়ানোর

কীর্তনেও ডাকে আজ। ভুলে গিয়ে চারণ কবিতা

মাঠে-ঘাটে আল বাঁধি; আমার পুঁথির ব্রজবুলি”

নিজের জীবন জীবিকার ছবি। সেখানে আভিজাত্য নেই। কাব্যভাষায়ও নেমে এসেছে অতি সাধারণ সহজবোধের প্রকাশ। রাঢ়বাংলার আঠালো কাদায় ডুবে যাওয়া কবির সামান্য গাথা। বর্ষা-বন্যা, আতপ চালের পচে যাওয়া, জ্বর-জ্বালা, ভুল বকা শুরু হয়। তখন ব্যক্তিগত জীবনের অতি সূক্ষ্ম উপলব্ধিও হারিয়ে যায়। ভারী হাতে মহাপদাবলী যেন কণ্ঠ রোধ করে। তারপর মরা পোড়ানো কীর্তনের ডাক, মাঠে-ঘাটে আল-বাঁধার কাজও চলতে থাকে। কোথায় তখন ‘ব্রজবুলি’? মধুর লীলা মুছে গিয়ে জীবনের হাহাকারই বেরিয়ে পড়েছে। কাব্যের নামেও তাই ‘অশরীরী’ যোগে নামকরণ করা হয়েছে।

পিনাকী ঠাকুরের তিরিশের অধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে থেকেই বকয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল:

একদিন অশরীরী (১৯৯৪), অঙ্কে যত শূন্য পেলে (১৯৯৯), হ্যাঁ রে শাশ্বত (২০০০), আমরা রইলাম (২০০১), সাত মিনিট ঝড় (২০০৫),

কালো রঙের আগুন (২০০৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০০৭), কলঙ্করচনা (২০০৯), চুম্বনের ক্ষত (২০১২), শরীর কাচের টুকরো (২০১৪), কবিতা সমগ্র (২০১৫), নিষিদ্ধ এক গানের মতো (২০১৬), বসন্ত মস্তান (২০১৭), অকালবসন্ত (২০১৮), ন্যুড স্টাডি (২০১৯) ইত্যাদি। ‘চুম্বনের ক্ষত’ বইটির জন্য পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। এছাড়াও আরো একটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার হল বাংলা আকাদেমি পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ)।

পিনাকী ঠাকুরের সমস্ত কবিতাতেই আছে বাংলার ইতিহাস ও দর্শনের পরিচয়। বাঙালি জীবনের সমাজ সংস্কৃতি ও চেতনার বহু স্তর। কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকেও তিনি কত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং প্রতিধ্বনিত ছায়াকে কবিতায় রূপ দেন সেই সবেরই জীবন্ত বাকচিত্র। সহজ হয়েও কবিতাগুলি মায়াবী আলোয় উদ্ভাসিত মনের মাঝে গভীর রেখাপাত করতে পারে। কবির ব্যক্তিসত্তা সর্বদা কবিসত্তাকে গতিময় প্রজ্ঞা দান করে চলেছে। এক সততা ও মূল্যবোধের জাগরণ থেকেই দ্রোহের জন্ম হয়েছে। তা কখনো কৌতুকের, কখনো ব্যঙ্গের চাবুক হয়ে উঠেছে । সময় ও সমাজের কাছে কবি যেমন তাঁর দায়বদ্ধতা পালন করেছেন, তেমনই কাব্যিক প্রবাহেও নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন। কারখানা শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা, দুঃখ-হতাশা, ধর্মঘট যেমন তাঁকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি নিজের জীবনেও যে অন্ধকার নেমে এসেছে, ব্যক্তিসত্তাকে ভেঙে খানখান করে দিয়েছে অভাব, দারিদ্র, লোডশেডিং, অসুখ-বিসুখ।এসবকে যেমন নিত্য সঙ্গী করে নিয়েছেন,তেমনি বেড়ে গেছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, রাতজাগাও, বেঁচে থাকার জন্য

প্রাণাতিপাত লড়াই। সেই লড়াইয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংযোগ কবিকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে। দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই কবিতার কাছে আশ্রয় পেয়েছেন, কিন্তু নিজের দ্রোহ সত্তাকে কখনো চুপ করাতে পারেননি। কবিতাও তাঁর গর্জন তথা অভিমানকে ধারণ করেছে। বাংলা সাহিত্যের কত না-জানা ঐতিহাসিক চরিত্রের যেমন নবরূপায়ন ঘটেছে, তেমনি নাটকীয় সংলাপের মধ্যদিয়ে আধুনিক অন্তঃসার শূন্য বাস্তব জীবনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। প্রান্তবাসীর চোখ দিয়ে দেখেছেন এলিট সমাজের নানা অসঙ্গতি ও অমানবিক কার্যকলাপ। আত্মবীক্ষণের দূরবীন দিয়েই নির্ণয় করেছেন সেইসব অসামঞ্জস্য ও অন্তরায়গুলি। সমাজ চেতনার বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার নিরিখেই এসব লেখা যেমন সম্ভব, তেমনি বহুমুখী পাঠের ব্যাপ্তির কারণেই ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করাও সম্ভব।

‘হ্যাঁ রে শাশ্বত’ কাব্যে ইবসেনের নাট্যকারের ছয়টি চরিত্রের আদলে কবি-র সন্ধানে ছ’টি চরিত্র রূপ পেয়েছে। কবি ‘কবির সন্ধানে ছ’টি চরিত্র’-তে ছয় রকম সংবাদ তুলে ধরেছেন। প্রথম চরিত্র ‘আগন্তুক’:

“মনে কর কোমলাঙ্গে আচমকা স্পর্শের স্মৃতি”

লিখেই শেষ টুকু লিখতে হয় এভাবে—

“মৃত সব প্রণয়ের বাসি মালা, কলঙ্ক, আনন্দ, অবসাদ,/ এক এক নায়িকাপ্রিয় বিবিধ পর্যায়ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত/ না-ই বা ভুলেছ যাত্রী: অন্তত এবার / যে তোমার চাল মেপে রাখে রোজ, ভগবান মানে,/ কালো সে মেয়ের কাছে বন্ধন কামনা করো, শৃঙ্খল শিকার করে নাও”

দ্বিতীয় চরিত্র ‘জাঁহাপনা’:

“স্কুলমাস্টারের খ্যাতির চাপে আমি টিউশন পাচ্ছিলাম না”

লিখেই শেষটুকু লিখতে হয় এভাবে—

“বিনোদন বলতে রোজ একটা নতুন ছবি লাগানো / দেশলাই / আর চায়ের দোকানে আনন্দবাজার আজকাল: সৌরভ, সোনিয়া ফিরবেন/ কি না, লোকাল প্রেসনোট/ লাইব্রেরির বই থেকে অক্ষরের পোকা মেলে সূর্যকে দেখানো / আর গেলা আর ঘুম আর পুরনো ব্লেডে / দাড়িকাটা, আবার দাড়িকাটা…/ তোমার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছি না / আমার পয়সা ফুরিয়ে গেছে , নূরজাহান!”

তৃতীয় চরিত্র ‘কিউরেটার’:

“তোমাদের সঙ্গে ছিল যা কিছু সম্পর্ক ছিল প্রেমময় গোল রিলেশন”

এভাবেই শুরু করে কবিতার শেষে লেখেন—

“মাল্টিন্যাশনাল রঙ কোম্পানির টাই-পরা বাঙালি সাহেব লোক, শোনো/ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আমি বাঁচাব পাখির ছবি পেন্সিলের টানে আঁকা/ বাড়িঘর হিজিবিজি ঢ্যাঁড়া গোল্লা শিশুর ম্যুরাল।”

চতুর্থ চরিত্রে লিখেছেন ‘বখাটে’:

“যারা শুধু রেডিওতে ধারা বিবরণী শুনে ক্রিকেট বুঝেছে” লিখে শুরু করেই শেষে লিখলেন—

“পরীক্ষা স্ট্যান্ড করলে মহর্ষি জীবনী, মোটা সুবল মিত্তির, এ.টি. দেব,/ বৌদির সিনেমা গ্রন্থে হেলেনের থাই দেখে/ যাদের হয়েছে অর্গাজম/ তারা আমাদেরই বাপ, চাকরি দেনেওয়ালা মন্ত্রী, ফড়ে আর বিদূষক,/ বাঁধানো দাঁতের পেশাকর/ ঠিকই তো, ‘বাস্টার্ড’ ছাড়া আমরা তবে আর কিছু, ম্যাডাম?”

পঞ্চম চরিত্রে লিখলেন ‘টিউটর’:

“তোমার ইংরেজিফেল কান্নাটাকে বৃষ্টির উপমা/ দেবার আগেই দেখি আকাশ ইস্পাতরঙ, নীল তরুশ্রেণী/ হাত নাড়ছে দূরে দূরে— শালিক বালিকা/ চোখ ফুটে মাকে চায়, দয়িতের আহ্বান বোঝে না!” লিখে শুরু করেই টিউটর যদি চাকরি পায় দূরের স্টেশনে তখন শেষের কথা এভাবে বলেন—

“তুমি নিজে চিঠি লিখো, হোক না বানানভুল, আরে/ আমি কি বাংলার স্যার, ব্যাকরণ শুদ্ধ ক’রে দেব?”

ষষ্ঠ চরিত্রে লিখলেন ‘দার্শনিক’:

“আমরা কাউকে ভালবেসে জীবনে হয়েছি দেবদাস” লিখে শুরু করেই কলকাতার মেশে মাথা গোঁজা, চুনিলাল বন্ধুকে পাওয়া কিংবা কাউকে ঘৃণা করে চে গ্যেভারার ডায়েরি পড়া চলতে থাকে। আর শেষে জানিয়ে দেন—

“মানুষ কী চায় তোমরা সৎ অসৎ বলো গে যা খুশি/ কেবল একবার বলো মানুষ কী চায়, এই মানুষ কী চায়,/ উঁ, মেয়েমানুষ?”

ছ’টি চরিত্রেই নিজের জীবনকে মাপলেন কবি। বাঁচার লড়াইয়ের সঙ্গে আত্মজীবনেরও বিভিন্ন পর্যায়গুলি কবিতা হয়ে উঠল। আগন্তুক, জাঁহাপনা, কিউরেটর, বখাটে, টিউটর এবং দার্শনিক সব রূপগুলি একজন কবিরই আত্মবীক্ষণ। প্রেম, স্বপ্ন, প্রাত্যহিক জীবনযাপন এবং মৌলিক প্রশ্নও এর মধ্যে কবি উত্থাপন করেছেন। তাই ‘মেয়েমানুষ’ কথাটিও বলতে ভোলেননি। এই আত্মবীক্ষণেই উঠে এল জীবনের বসন্ত, রাই কিশোরী, রাতের ট্রেনে ‘কলিকাতার উপভাষা’-র সংলাপ। হোটেলে নষ্টামির খবর কিংবা সদ্ব্যবহার। পুত্রার্থে পাঁজি পুঁথির গ্রহনক্ষত্রের হিসাব যোগ। বাংলায় ভ্রমণ, বানভাসি, বাগদান, ঘরওয়ালি, পাণিপ্রার্থী, বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, দত্ত ফ্যামিলির মেয়ে, জাতকের গল্প, পুরনো বেকার, চেঞ্জারবাবুর মেয়ে, কল্পতরু নার্সারি ইত্যাদির কত সংবাদ। প্রাত্যহিক জীবনের, চোখে দেখা জীবনের, উপলব্ধি করা জীবনের, ভাবনায় আসা জীবনের, কষ্ট পাওয়া জীবনের সব কথাগুলি এসে ভিড় করেছে। সবাই কথোপকথন আর প্রচলিত নিজস্ব ভঙ্গিতেই সংলাপ রচনা করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীমধুসূদন, মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই, কৃত্তিবাস, তুলসী দাস, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অথবা রবিবাবু, বাণী বসু, দ্বিজু ঠাকুর, জীবনানন্দ, পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা প্রসঙ্গ, স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ, ভারতচন্দ্র, নীললোহিত, বুনো রমানাথ, দীনবন্ধু মিত্র, বিভূতিভূষণ, মীর মশার্রফ হোসেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, জয়দেব, শম্ভু মিত্র—কে আসেননি কবির লেখায়? সাম্প্রতিক জীবনের সঙ্গে তাঁদেরও সংযোগ ঘটেছে। তাঁদের সৃষ্টিকে নতুন করে প্রয়োগ করেছেন বাস্তব জীবনে। কবির বিপন্ন যাপনের সঙ্গে তাঁরাও সামিল হয়েছেন। ট্রেনে-বাসে, মাঠে-ময়দানে, নৌকা-স্টিমারে জীবন্ত শব্দকে উপযুক্ত স্থানে যুৎসই প্রয়োগ, কিংবা প্রেম-বিষাদে, অনিঃশেষ ভালবেসে ফতুর হয়ে যাওয়া একাকী বেকার প্রেমিকের নীরব শুভেচ্ছা কবিতায় ভাষা পেয়েছে। প্রাচীন বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারের বিশ্বস্ত ছবি, শ্যামনৌকা, বাংলার বর-বধূ-র প্রথম প্রণয়, চৈত্রসেল, বালিকাবধূ, মিঞাবিবির কিসসা, পীরবাবা, নীলকুঠি, গুপ্তপ্রেস, কোম্পানি বাগান, তেরঙ্গিলা ঘুড়ি, ব্রিটিশ আমলের বুড়োবুড়ি, পানের বরজ, প্রাচীন বাঙলার জলপথ, চাঁদসদাগরের বাণিজ্য তরণীর যাতায়াতের পথ, লুপ্ত সরস্বতী নদী, সুবীর সেনের গান, মহাজনী জাহাজ, গাঁ গঞ্জের ভগ্ন ঘাট, খুচরোর ব্যাপারী, কন্যাদায়গ্রস্ত ঋণে জর্জরিত সর্বস্বান্ত বাবা, বটতলা, ধনেশ পাখির তেল,শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, হ্লাদিনী, কাঁকিল্যা গ্রাম,মেহেদি হাসানের গজল, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী, শ্রীরাধা হাহাকার ও বসন্তরঞ্জন, সাহিত্যের ইতিহাস ও অসিতকুমার, পেটেন্ট দস্যু, গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাট, ভাতের হোটেল, ইলশা মাছের সোয়াদ ও ডায়লেক্ট, পরদেশী ধুর, নীললোহিতের দিগ্বিদিকশূন্যপুর, নীহাররঞ্জনের কিরীটি রায়, বাঙালিদের তুমি ফুটবল, মিডলাইফ ক্রাইসিস ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গ। কৌটোর মতো চাঁদ, নষ্ট মন্ত্রী সান্ত্রী, তিথিডোের, পৌষমেলা, আয়না চিরুনি গন্ধ সাবান টিপের পাতা, স্রোতের মানুষ, অন্ধ ফুলওয়ালী,হল্ট স্টেশনের ধারে ন্যাংটো ছেলের হাতে পাউরুটি থেকে শুরু করে গুপ্ত সমিতির লোক, কিংবা স্কুল সার্ভিস পাবার পর দেবর্ষি কতই-না নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কবির। বাঙালির মানসিকতা, স্বার্থপরতা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও মরমী ভাবনা তাঁর কবিতায় গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

কবিতার মাঝে মাঝে সংবাদ চিত্র পরিবেশনও এক অনন্যতা এনে দিয়েছে। কখনো সংবাদ পাঠের চিত্র, কখনো খবরের কাগজের উদ্ধৃতি এইসব চিত্রগুলিকে আরো জীবন্ত করে তুলেছে। জীবনের বহুস্তরীয় ব্যঞ্জনায় তিনি এমন কাব্যিক সম্মোহন তৈরি করেছেন যে তা পাঠের পরও মনের মধ্যে রেশ কাটতে চায় না।

‘সাত মিনিট ঝড়’ কাব্যের ‘আত্মপ্রকাশ’ কবিতায় বিষয় বিনির্মাণ লিখতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন :

“আমার সামনে ছুটে যাচ্ছে মানচিত্র, সীমান্ত সংঘাত,/ কোক-পেপসিতে কীটনাশক আছে কি না, পোস্টমর্টানিজম কী,/ ফেং শুই-এর শো রুমে লম্বা লাইন, এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্যচক্র,/ লোডশেডিংয়ে জনজীবন, ভায়াগ্রা,— সব কবিতার বিষয় সব আমি/ একশো পঞ্চাশ বছরের হেরিটেজ ট্রেন হাওড়া টু ব্যান্ডেল—/ নতুন নতুন ফ্লাইওভার, মোবাইল সস্তা হচ্ছে, এ টি এম, ক্রেডিট কার্ড,/ গ্রুপ থিয়েটারের নাটক, হ্যারি পটার, চিত্র প্রদর্শনী, পথ-শিশুদের সান্ধ্য স্কুলে/ কবিতার বিষয় আমি সব জায়গায় উপস্থিত…”

কবিতায় সময়কে ধারণ করেও সময়ের অতীত জীবনের বৃহৎ বৃত্তকে পরিক্রমণ করেছেন। তাই মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেও সহজেই প্রবেশ করেছেন। একটি কবিতার নাম দিয়েছেন ‘অক্ষরুদ্দিন খোদাইকর’। রঙিন ছাতায় এক যুবতী বৃষ্টির ভেতর কবিকে ইতিহাস চেতনার গভীরে পৌঁছে দিয়েছে। তখন কবিতার পংক্তিটি এভাবে লিখেছেন : “আর দু’মিনিট দাঁড়িয়ে যাবে,/ ও বাসবী, শুনছ খাতুন?/ বরং ভেজো দু’চারটি অক্ষরে”

শুধু বৃষ্টি নয়, অক্ষরে ভেজাতে চেয়েছেন তাকে, তাই কবি হতে চেয়েছেন ‘অক্ষরুদ্দিন খোদাইকর’। কবিতার শেষে লিখেছেন: “ঝড়ের হাওয়া উড়িয়ে তোমায়/ খোদাই করব অতীতকালে/ কোনারকে কিংবা খাজুরাহোয়…” চোখের সামনের যুবতী অতীতের কোনারকের যুবতী হয়ে উঠেছে। স্থাপত্যলিপির গভীর অনুরাগ ব্যঞ্জনা এভাবেই কাব্যিক সম্মোহনে তার নির্মিতির সিদ্ধি এনে দিয়েছে। পাঠক তাঁর সৃষ্টির সম্মোহনে এভাবেই অভিভূত হয়ে যান। ম্যাজিশিয়ানের মতোই কবি বাস্তব চেনা জগৎকেও কৌতুকের এক অনাবিষ্কৃত জগতে পরিণত করেন।

মননশীল ধ্রুপদীয়ানাকে, মানুষের বিচ্ছিন্ন সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন।

ভাবনার দৃশ্যকল্পকে হৃদয়হীন বাস্তবতায় মনুষ্যত্বের বৈকল্য থেকে রক্ষা করেন। দার্শনিক প্রজ্ঞায় জীবন সমূহ আলো-অন্ধকার ভেদ করে চিরন্তন সত্যের সন্ধানে পাঠককেও পৌঁছে দেন। নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্য সম্পর্ক রোবটের প্রতীকে উঠে আসে। শৈশব হারিয়ে যাওয়া যান্ত্রিক জীবনে পরিণত হওয়ার মধ্যেও নাগরিক চাহিদারই পরিচয় ফুটে ওঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণহীন বেকারত্ব, ব্যক্তিসত্তায় মিশে থাকা বিষণ্ণতা, স্বপ্ন ফুরিয়ে আসার হাহাকার, স্মৃতির মায়াটান, মুচকি, বাঁকা কিংবা মৃদু হাসির পরই আসে অন্তর্নিহিত এক রক্তক্ষরণ। কবির দীর্ণ ও অসহায়তা এসবের মধ্যেই অনুধাবন করা যায়। আমরা ভুলতে পারব না সেইসব পংক্তিগুলি:

‘অঙ্কে যত শূন্য পেলে’ কাব্যগ্রন্থের ‘এক জীবনে’ কবিতা লিখেছেন:

“হঠাৎ পাওয়া ছুটির মতো খরচপাতি / ফুরিয়ে ফেলে/ জীবন, আমি তোমার কাছে হাত পেতেছি,/ ভরদুপুরে পাত পেতেছি, ফিরিয়ে দাও/ ফিরিয়ে দাও এক জীবনে অঙ্কে যত শূন্য পেলে।” অংকের শূন্য পাওয়া জীবন সব জীবনেই দার্শনিক চেতনার এই উপলব্ধি নিয়ে আসে।

‘জীবনানন্দ’ কবিতায় লিখলেন:

তোমার জীবন এসে দাঁড়িয়েছে শতবর্ষভোরে।/ অর্থ নয়, কীর্তি নয়, কারও বাহুডোরে/ শান্তি হল না যার, কল্যাণ হল না যার : শব্দ শব্দ : শব্দের সন্ধান—/ সুদূর সোনার খোঁজে মরুবালি হাতড়ে যাওয়া, মাঠ কুড়িয়ে ধান,/ যতই সামান্য, ত্যক্ত, লোক হাসানো করে দিক ক্রেতার সমাজ,/ আলোপৃথিবীর পথে, গলি, চৌক, অ্যাভিনিউ— প্রেমোজ্জ্বল পাগলের সাজ/ হানিফ, মকবুল, শশী— সকলের উপবাসে দগ্ধ হতে হতে / দাঁড়াও। পুরনো নদী। ঘোলা জলশ্রুতে/ গোধূলি সন্ধির নৃত্য। কোলাহল নিংড়ে আর্ত শব্দের উদ্ধার / কে আজ করিবে বলো? কার/ উদ্বৃত্ত সময় আছে? জাহাজের বেলা বয়ে যায়।”

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্য দর্শন নিয়ে ফিরে এলেন এই কবিতায়। আজ কতখানি সামঞ্জস্যবিহীন তার স্বরূপ উন্মোচিত হল।

‘আমরা রইলাম’ দীর্ঘ কবিতার ছত্রে ছত্রে সময়-ইতিহাসের এবং ব্যক্তি জীবনের নানান মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী হয়েছে। প্রেম, সম্পর্ক, পরীক্ষা, শ্রমিক শিশু, স্যুভেনির, রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ, পোলিও, রাজনীতি, নেতাজি কত কত প্রসঙ্গ সেখানে। সংলাপ সংগ্রহ থেকে দুঃখ বেদনার স্মৃতিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কবিতার শেষ স্তবকে লিখলেন:

“ভগবান? আর কোনো ভগবান না থাকলেও আমরা রইলাম।/ হয়েছি বনসাই, বৃক্ষ, আছি গুপ্ত ডোরাকাটা,/ তুমি আছ আমি আছি মঙ্গলের উল্কা-পাথরেও!/ আবার সংবাদশীর্ষ: গর্ভে লাথি মেরে দেখল রণবীর সেনা / ঝরে পড়ছি নষ্ট ভ্রূণ, ঘুরে পড়ছি, পড়তে পড়তে/ ঘুরে দাঁড়ালাম ভবিষ্যৎ…”

মার খাওয়া জীবন, তবুও মানবমুহূর্তের পর্যাপ্ত প্রবৃত্তি নিয়েই ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। এখানেও সেই দ্রোহ আর আত্মশক্তির জাগরণ।

‘বসন্ত মস্তান’ কাব্যে একাকিত্ব নিঃস্ব জীবনের এই ভার বহন করতে দেখা যায় কবিকে। আলো ঝলমলে সভ্যতার মাঝেও রুক্ষ মরুভূমি। জীবনের স্রোত শুকিয়ে গেছে। তাই সেখানেও জীবন অন্বেষণ। প্রেম শুধু দেহ, ক্ষণস্থায়ী। কবি লিখলেন :

“ভালবাসা শেষ হলে পড়ে থাকে

ডটেড কন্ডোম!”

আরো বললেন:

“একা একাই শহরজোড়া মরুভূমির

রাস্তা খোঁজে তাপ্পি দেওয়া সস্তা চটি”

এই বাস্তব এই সত্যে একসময় উপনীত হতেই হয়। কোনো মতেই এটিকে অস্বীকার করা যায় না।

‘জীবন বেঁধেছি হাতবোমায়’ কাব্যের ‘অ্যাডভেঞ্চারে’ আরো সময় নিরিখের তীব্র প্রকাশ ঘটালেন কবি। লিখলেন:

“আমাকে দেখিয়েছ অন্ধকার

মানচিত্রে আঁকা সুড়ঙ্গের রাস্তা

ঢেকে রাখে সবুজ ঘাস

পাগল হাওয়া সেই কল্লোলে

তুমিই ডেকেছিলে-‘পথ ভোলা’

দ্বীপের নাম ছিল সর্বনাশ

আবার কংক্রিট জঙ্গলে

আমাকে একা এই নির্বাসন…

অন্ধকার মেঘ হাওয়ার ডাক

কীর্তিনাশা তুমি ঝড়ের চিৎকার শুনছ না?”

হাতবোমার জীবন যে কোনো সময়ই ধ্বংস হতে পারে। এই জীবনের যেমন নিশ্চয়তা নেই, তেমনি বেপরোয়া হয়ে ওঠাও সম্ভব। একদিকে চরিত্রের বক্র গতি, অন্যদিকে নিষিদ্ধ কাজেও দুঃসাহসী অগ্রসর রূপকের ছলে কবি বুঝিয়েছেন। অন্ধকার মানচিত্র এবং সুড়ঙ্গ ঢাকা সবুজ ঘাস যদি নারীর প্রাচুর্য হয়, তাহলে যৌবন তার পাগল হওয়া কল্লোল। দ্বীপ ও ঝড়ও সেখানেই বিরাজমান। কীর্তিনাশা তো কবিই যিনি নির্বাসন ভোগ করেন। সৃষ্টি-সঙ্গমের ব্রহ্ম মুহূর্তের হাতছানি সর্বদা সেখানে থাকবেই। বৃহত্তর অর্থে পরম রমণীয় প্রকৃতির কাছে নির্বাসিত পুরুষজন্মের চিরবিরহ রূপটিই উপলব্ধি করা যায়। কবি যখন তাত্ত্বিক, তখন দার্শনিকও। তাঁর সাধনায় তাই মহাপ্রজ্ঞার অসামান্য বোধেরও প্রকাশ দেখতে পাই।

বাংলা কবিতায় নয়ের দশক শিল্প ও ভাবনার ক্ষেত্রে এক মুক্তির দশক হিসেবেই উল্লেখযোগ্য। কবিরা গতানুগতিক পথ অনুসরণ না করে নিজস্ব চেতনার আলোকে নতুন রূপে নিজেকে চেনাতে সক্ষম হয়েছেন। পিনাকী ঠাকুর এই পথেই অগ্রগণ্য। নাগরিক জীবনের বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ না করেও বৃহত্তর আদি জীবনের ধারক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই কবিতার ভাষাকে নামিয়ে এনেছিলেন নাগরিক কলকাতার উপভাষায়। জীবনের নানান দিক পর্যবেক্ষণ করেই তুলে এনেছিলেন অনেক না বলা কথা। সমসাময়িক জীবনবোধকে গ্রহণ করেও অন্তহীন ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর কবিতার আলো শুধুমাত্র একটি সময়ের প্রচ্ছদেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর দিগন্তে। আমাদের চেতনা জগতে তিনি বেঁধে দিয়েছেন অতীতের সঙ্গে সেই ভবিষ্যতের সেতু। আদি সভ্যতার রূপকল্পের মধ্যে যেমন আমরা নিজেদের আবিষ্কার করতে পারি, তেমনি আমরা ভবিষ্যতের অত্যাশ্চর্য জীবনের মধ্যেও নিজেদের স্বরূপ উন্মোচন করতে পারি। ইতিহাস যা লেখে না তিনি তা লেখেন। বিবর্তনের উল্টোদিকে যেমন সূর্য ওঠে, তেমনি বিবর্তনের সামনের দিকেও আমরা দাঁড়াতে পারি। সেই কবিতাই পিনাকী ঠাকুর লিখেছেন যা আমাদের মানব সভ্যতায় প্রবহমান হয়ে রইবে।#