অতীত হোক বা বর্তমান— সবকালের সাহিত্য সমালোচকরাই মধুসূদন দত্তকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের একজন যুগান্তকারী প্রতিভাস্বরূপ স্বীকার করে নিয়েছেন বলে দেখা যায়। কিন্তু কেন তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সাহিত্য সমালোচকদের মতে— মধুসূদনই বাংলা কাব্যসাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সময় থেকেই বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন একটি পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিল; এবং তাতে নতুন ভাব, কল্পনা, ছন্দ ও রচনাভঙ্গি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মধুসূদনের মধ্যে সর্বসংস্কারবন্ধনমুক্তির একটা দুর্ধর্ষ বিদ্রোহ এবং সৃষ্টিধর্মী আত্মার উল্লাস আগাগোড়াই বর্তমান ছিল। সেটারই স্রোতোবেগে তিনি একদিকে যেমন পয়ার-বন্ধনে আবদ্ধ বাংলা ছন্দ ও ভাষার দুর্বলপ্রাণ সঙ্কীর্ণ-তট, অন্যদিকে তেমনি মধ্যযুগীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন উপাখ্যানকাব্য প্রভৃতিতে পর্যবসিত ক্ষুদ্রায়তন ভাবতট— এই দুটোকে অতিক্রম করে যে শ্রেণীর কাব্য রচনা করেছিলেন, তাতে তাঁর সৃষ্টি— এর আগেকার কাব্য বা কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া উঠতে পেরেছিল। বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকেই মঙ্গলকাব্যগত দেবদেবীর বর্ণনার পরিবর্তে মানবপ্রীতি ও মানবমহিমার গানই বাংলা কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, মন্দোদরী, সীতা, লক্ষ্মণ প্রমুখের মধ্যে দিয়ে কবি মধুসূদন তাঁর কাব্যে মানবমহিমারই কীর্তন করেছিলেন। তাঁর কাব্যে কবির ব্যক্তিগত ভাবনা-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী— সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই, ইংরেজিতে যেটাকে— ‘Romantic self-identification’ —বলা হয়, সমালোচকেরা সেটারই সন্ধান পেয়েছেন বলে দেখা যায়। এই আত্মভাবপ্রাধান্যই আধুনিক বাংলা কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই স্বানুভাবাত্মক কল্পনার প্রকাশই আধুনিক কাব্যকে মধ্যযুগীয় কাব্য থেকে আলাদা করেছে। এর আগে মধ্যযুগে কাব্য রচনার যে রীতি ছিল, সেটাতে কবির আত্মপ্রকাশের তেমন কোন সুবিধা ছিল না। এর আগের যুগের কবিরা পুরাণ, মহাকাব্য প্রভৃতি থেকে তাঁহাদের কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁদের সৃষ্টি মুখ্যতঃ আত্মনিরপেক্ষই হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ের কাব্য হল আত্মনিষ্ঠ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জীবনদেবতা’ কবিতায় আধুনিক যুগে কাব্যরচনার আদর্শ সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটা এরকম—

“গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা

প্রতিদিন আমি করেছি রচনা

তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মূরতি নিত্য নব।”

আরও পড়ুন: আবিদ আজাদ: স্বতন্ত্র স্বরের কবিতার কারুভাস্কর

রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী মধুসূদনও কাব্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে সেই একই আদর্শেরই অনুসরণ করেছিলেন বলে দেখা যায়। তিনিও তাঁর অন্তর্লোকের পুঞ্জীভূত বাসনার সোনাকেই তাঁর সব কাব্যে প্রকাশ করে গিয়েছেন। সমালোচকদের মতে মধুসূদনের কাব্যের উপকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে সমাহৃত হলেও, তাঁহার কাব্যসমূহে যুগধর্ম অনুসারে আত্মভাবপ্রাধান্যই ঘটেছিল। এই কারণেই তাঁর কাব্যে বিষয়বস্তুর অবলম্বনে কবিচিত্তেরই বিচিত্র বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের পুষ্টি ও পরিণতিসাধনে মধুসূদনের ঐতিহাসিক অবদান যে কতটা, সেকথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে বাংলা সাহিত্যের কি ধরণের অবস্থায় মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেকথা বুঝবার প্রয়োজন রয়েছে।

মধুসূদনের আবির্ভাবের ঠিক আগের সময়টা বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি যুগসন্ধিকাল ছিল। বস্তুতঃ সেটা ছিল ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পরবর্তী এবং মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগ। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের এবং ১৮৫৮ সালে ‘গুপ্তকবি’ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোধান হয়েছিল। এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কোন কবিরই আবির্ভাব ঘটেনি। এই যুগে অবশ্য গীতিকবিতা রচিত হয়েছিল এবং সেগুলোর পরিমাণও সামান্য কিছু নয়। কিন্তু সেইসব গীতিকবিতার মধ্যে ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের কোন পারিপাট্য ছিল না। গীতিকবিতা বলতে এখানে কবিওয়ালাদের গান, টপ্পা-রচয়িতাদের সঙ্গীতাবলী এবং পাঁচালীকার প্রমুখের কথা বোঝানো হচ্ছে। এঁদের গীতিগুলি প্রায় একশো বছর ধরে বাংলার জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করেছিল। এঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—

“এই কবির গান একসময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পকালম্বায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল; তৎপূর্বেও তাঁহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাঁহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।”

এইসব গানের ভাষা, ছন্দ, রাগিণী— সবই কৃত্রিম ছিল। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতায়, অথবা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের রচনায় যে পারিপাট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, গীতিকবিতায় সেসবের একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গীতকবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—

“পূর্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত— সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, তার ভাষা, ছন্দ, রাগিণী সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন, কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল। তখন গুণিসভায় গুণাকর কবির গুণপণা প্রকাশ সার্থক হইত। … কিন্তু ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন, কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মক্লান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ডের আমোদ-উত্তেজনা চাহিত। তাঁহারা সাহিত্যরস চাহিত না।”

আরও পড়ুন: বাংলার নবজাগরণ ও মাইকেল মধুসূদন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উক্তিটি বিশেষভাবে কবিগান-রচয়িতাদের সম্পর্কে করলেও, এই উক্তিটি শুধু যে বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবিগান-রচয়িতাদের প্রতিই প্রযোজ্য— সেটা কিন্তু নয়; বরং রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি কবিগান, টপ্পা এবং পাঁচালী রচয়িতা— সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা কবিতা কৃত্রিমতার সাহায্য গ্রহণ করে তখন আপাতমধুর হয়ে উঠেছিল। তখন কাব্যক্ষেত্রে ভাব বা বিষয়ের চেয়ে রূপই প্রধান ছিল, এবং কবিরা রূপের প্রকাশমাধুর্যের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তখন তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই বাংলার পাঠক-পাঠিকাসমাজে কিছুটা নতুন ধরণের কাব্যরস পরিবেশন করেছিলেন। সেযুগে পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন ইত্যাদির প্রভাব বাঙালির চিত্তদেশে রীতিমত একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তখন সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি— সমস্ত দিকেই একটা পরিবর্তন পূর্ণাবস্থা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। নতুন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে, নতুন এক সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তখন বাঙালির পুরোনো রুচির পরিবর্তন ঘটেছিল। বাঙালির মনে তখন যেমন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়ে সেসব তাঁদের নতুন উৎসাহে নতুন কল্পনাভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলছিল, তেমনি বাঙালির সামনে তখন নতুন একটি কল্পজগতের দ্বারও উদ্ঘাটিত হচ্ছিল।

বাংলার সেই যুগেই রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যসাহিত্য শক্তিশালী ও সজীব ভাবধারার বাহন হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য প্রণালীতে ও পাশ্চাত্যভাবে বাংলা গদ্য তখন সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার ঘটেনি। পাশ্চাত্যের কবিদের অনুসৃত আদর্শ, অথবা পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের অভ্যন্তরে তখন যে রসধারা প্রবাহিত হচ্ছিল— সেই সৌন্দর্যকে বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত করে দেওয়ার জন্য বাংলায় তখনও পর্যন্ত কোন প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয়নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে— যে যুগে বাংলা গদ্যের যুগান্তকারী পরিবর্তন ও সংস্কারসাধন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই যুগে বাংলা সাহিত্যের পদ্য-বিভাগে তখন ‘গুপ্তযুগ’ বা গুপ্তকবির যুগ চলছিল। গুপ্তকবির প্রভাব তখন বাংলা সাহিত্যের উপরে অপ্রতিহত ছিল। ভারতচন্দ্র এবং তাঁর অনুসরণকারী পরবর্তীযুগের কবিরা আদিরসের প্লাবনে বাংলা সাহিত্যকে পঙ্কিল করে তুলেছিলেন; ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে হাস্যরস পরিবেশন করে বাংলার পাঠক-পাঠিকা সমাজের সেই বিকৃত রুচিকে পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তই সেযুগের ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ মধ্যবয়স্ক এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের কাব্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। এমনকি তখনকার অপেক্ষাকৃত নব্যবয়স্ক এবং ইংরেজি শিক্ষিতরাও তাঁর কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ— তাঁর কবিতা একেবারে পাশ্চাত্য প্রভাব বর্জিত ছিল না। তাছাড়া, তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে যে শ্লেষ-ব্যঙ্গ এবং ‘realism’ বা বাস্তবতা উৎসারিত হয়েছিল, সেসব সেযুগের ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ প্রাচীন এবং ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত নবীন— এই উভয় সম্প্রদায়কেই বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সেই নবযুগের বাংলার ইংরেজি-শিক্ষিত পাশ্চাত্যকাব্যরসপিপাসু-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি সাধন করতে অসমর্থ হয়েছিল। সাহিত্য সমালোচকদের মতে— একথা সত্যি যে, ভারতচন্দ্রের পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে আদিরসের মহীরুহের সৃষ্টি হয়েছিল, গুপ্তকবির কবিতার হাস্যরসাত্মক ‘realism’ সেটার মূলোৎপাটন করে দিয়েছিল; কিন্তু একইসাথে একথাও সত্যি যে— গুপ্তকবির কবিতা একেবারে ভারতচন্দ্রীয় যুগের কাব্যসাহিত্যের প্রভাববর্জিত ছিল না। বরং বিশুদ্ধ রুচির অভাবে, যমকানুপ্রাসের প্রাচুর্যে আর জায়গায় জায়গায় অর্থহীন শব্দবিন্যাসের জন্য তাঁর কবিতা— সেযুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মনস্তষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। সেযুগের বাঙালি যুবকেরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্যকাব্যরসপিপাসু হয়ে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-কল্পনা এবং ছন্দের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য সেযুগের বাংলার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে বিস্মিত ও বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধির তুলনায় বাংলা সাহিত্যের দৈন্য তাঁদের চোখে বড় বেশি করে ধরা পড়েছিল। কাজেই— ভারতচন্দ্র অথবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সেই নবযুগের নবীন যুবসম্প্রদায়ের আর মনোরঞ্জন করতে পারছিল না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভিতরে তখন যে ধরণের কবি-দৃষ্টি ও কলানৈপুণ্য ছিল, বাংলা সাহিত্যের ভিতরে সেটাকে প্রবর্তিত করাই সেই নবযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যের মূল সমস্যা হয়ে উঠেছিল।

আরও পড়ুন: কাব্যচেতনার আলোকে কয়েকজন তরুণীর কাব্যপ্রতিভা

বঙ্গসাহিত্যের ওই অবস্থাসঙ্কটে, নবযুগের সেই সমস্যার সমাধান করবার জন্য ওই সময়ে দু’জন পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং অন্যজন ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁরা উভয়েই সমসাময়িক কবি ও উভয়েই উভয়ের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু বাংলার সাহিত্যজগতে মধুসূদনের আগেই রঙ্গলালের কাজ আরব্ধ হয়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্য— ‘পদ্মিনী-উপাখ্যান’ —১৮৫৮ সালে, অর্থাৎ— কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল। রঙ্গলাল সেযুগের বঙ্গসাহিত্যের যুগসমস্যাকে উপলব্ধি করতে পেরে যুগপ্রয়োজন মেটানোর জন্য কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় যাকিছু বলেছিলেন, সেটা এখানে অবশ্য উল্লেখ্য—

“আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ বর্ষ বয়সেই উক্ত প্রকার পণ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি। উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে। আমি ইচ্ছাপূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি। … ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতা-কলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে।”

সাহিত্য সমালোচকদের মতে, রঙ্গলাল যুগ-প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই নবযুগের বাংলার কাব্যসাহিত্য পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ অনুযায়ী রচিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের পরে, বাংলা কাব্যসাহিত্যে রঙ্গলালের ভাষায় যে— ‘ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতা-কলাপ’ —আরম্ভ হয়েছিল, রঙ্গলালই বাংলা কাব্যসাহিত্যক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রথম সেটাকে দূরীভূত করবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। এবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের থেকে রঙ্গলালের কৃতিত্ব নিশ্চিতভাবে বেশি ছিল। তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি বাংলা সাহিত্যে নির্মল কিরণপাত করে বাংলা কাব্যসাহিত্যে শুচিতা নিয়ে এসেছিলেন। কবিতায় ভাবের পরিচ্ছন্নতা ও বিষয়বস্তুর গৌরব— এই দুই বিষয়েই তিনি সেই নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের অগ্রদূত ছিলেন। যে স্বাদেশিকতাকে তখন আধুনিকতার লক্ষণ বলা হয়েছিল, তাঁর কাব্যে সেটাও উৎসারিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর নিরূপণ করতে গিয়ে, কোন অলৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনীসমূহ মন্থন না করে, তিনি রাজপুতানার স্বাধীনতার কাহিনীকেই অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাঁর কাব্যের মধ্যে দিয়ে স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বপ্রশংসা বিঘোষিত হয়েছিল। সমালোচকদের মতে, তাঁর ‘শূরসুন্দরী’ কাব্যে সেযুগের ইউরোপীয় কবিদের অনুরূপ ‘Muse’–এর বন্দনা বা ‘কবিতা-শক্তির প্রতি’ কবির নিবেদনের সন্ধান পাওয়া যায়। রঙ্গলালের কবিতায় পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গি ছিল, তুলনা উপমা প্রভৃতির প্রয়োগে তিনি তৎকালীন ভারতীয় সাহিত্যের গতানুগতিক আদর্শকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং নতুন ধরণের উপমা প্রভৃতির প্রয়োগ করেছিলেন। শেক্সপিয়র, স্কট, বায়রন প্রমুখ ইংরেজ কবিদের ভাব উপমা ইত্যাদি তাঁহার কাব্যে আহৃত হয়েছিল। কিছু সমালোচকের মতে তাঁর ‘কর্মদেবী’ কাব্যে ‘Scott’–এর ‘Lay of the Last Minstrel’–এর ছায়া পড়েছিল, এবং তাঁর ‘শূরসুন্দরী’ কাব্যের উপরে স্কট বায়রনের প্রভাব ছিল। এমনকি শেক্সপীয়রের কাব্যের অনেক উৎকৃষ্ট অংশের তর্জমা তাঁর ‘পদ্মিনী উপাখ্যানে’ পাওয়া যায়। কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যসমূহে এসব গুণ থাকলেও, বিশেষতঃ সেগুলিতে পাশ্চাত্য-প্রভাব থাকলেও— সেগুলি কিন্তু সেযুগের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের ঠিকমতো আকৃষ্ট করতে পারেনি। বস্তুতঃ, রঙ্গলাল কাব্যের মধ্যে এমন কোন আকর্ষণী শক্তি ছিল না, যেটার জন্য সেযুগের ইংরেজি-কাব্যরসপিপাসু ব্যক্তিরা তাঁর কাব্য পাঠ করে পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত বা মুগ্ধ হতে পারতেন। তাঁর রচনায় বিষয়গৌরব ছিল, ইংরেজি প্রভাব ছিল, শুচিতা ছিল, নতুন সৃষ্টির আবেগ ছিল; কিন্তু তবুও তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলবার যে কামনা নিজের মনের মধ্যে পোষণ করে ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাটি লিখেছিলেন, তাঁর সেই কামনা সার্থক হতে পারেনি। সমালোচকদের মতে— Scott, Byron ও Moore–এর কাহিনীকাব্যের আদর্শে কাব্য রচনা করাই রঙ্গলাল মূল উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তাঁর কাব্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে Scott, Moore এবং Byron–এর ‘Metrical Romance’–এর সমশ্রেণীর হলেও, সেটার ‘Form’ কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মতোই হয়ে গিয়েছিল। ইংরাজি ‘Verse Tale’–এর মধ্যে যে ‘Romantic’ ভাব থাকে, যেটা এই শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বা উপাদেয়তা, রঙ্গলাল তাঁর উপাখ্যান-কাব্যসমূহে তেমনকিছু সঞ্চারিত করতে পারেন নি। ‘Verse Tale’–এর মধ্যে যে ধরণের কবিদৃষ্টি ও কল্পনানৈপুণ্য দেখতে পাওয়া যায়, রঙ্গলাল তাঁর রচিত উপাখ্যানকাব্যে তেমনকিছু ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হননি। তিনি ভারতচন্দ্রীয় যুগের ভাবের সংস্কারকর্তা ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষার মাধুর্য এবং ধ্বনি-লাবণ্য তাঁর কাব্যে তেমনভাবে ছিল না। ভারতচন্দ্রের ভাষা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন হলেও রঙ্গলালের ভাষা কিন্তু মাধুর্যবিহীন ছিল। তিনি অপ্রয়োজনে তাঁর কাব্যে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, ফলে তাঁর কাব্যের ভাষায় ‘melody’–র অভাব ঘটেছিল। পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায় যে গতিবেগ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। তাঁর কাব্যে ইংরেজ কবি শেক্সপীয়র, বায়রন প্রমুখের কাব্যের অংশ-বিশেষের তর্জমা থাকলেও অনেকক্ষেত্রে সেইসব তর্জমা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, সেগুলি নিজের মূলের মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং— নবযুগের বাংলা সাহিত্যের যুগসমস্যাকে উপলব্ধি করতে পেরে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও রঙ্গলাল সম্পূর্ণভাবে সেই যুগসমস্যার সমাধান করতে পারেননি; এবং তখন বাংলা সাহিত্য-জগতে যে পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়োজন ছিল, রঙ্গলাল সেটা করতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই কাব্যের আদর্শে বা কবি-কল্পনায় কোন আমূল পরিবর্তন রঙ্গলালের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়নি।

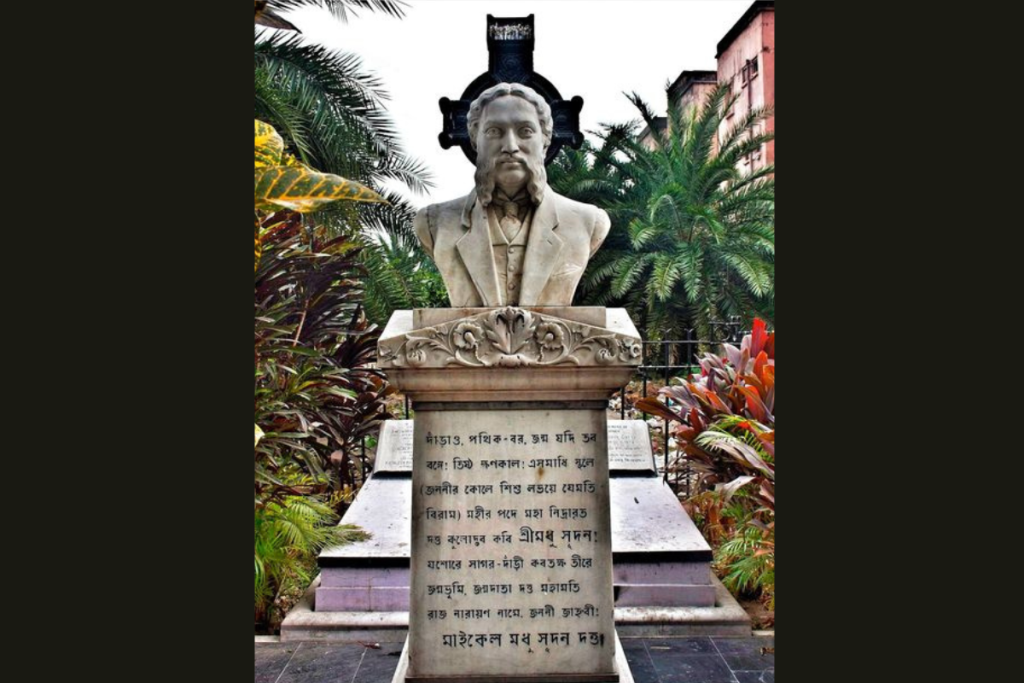

আরও পড়ুন: মাইকেল মধুসূদন দত্ত আজও কেন প্রাসঙ্গিক?

ঠিক সেই সময়েই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলে যে— রঙ্গলাল ও মধুসূদনের কাব্য-সাধনা প্রায় একই যুগে আরম্ভ হলেও, বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রতিভাদীপ্ত দান রঙ্গলাল থেকে বেশি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। কারণ— পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের ভাব-কল্পনাকে আত্মসাৎ করবার এবং নিজের মাতৃভাষায় সেটাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করবার বা প্রকাশ করবার ক্ষমতা মধুসূদনের মধ্যে যতটা ছিল, রঙ্গলালের মধ্যে ততটা ছিল না। হিন্দু কলেজ এবং বিশপস কলেজে পড়বার সময়ে মধুসূদন— হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রিক প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষাসমেত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনও করেছিলেন। ফলে সেইসব ভাষার মহাকবিদের কাব্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। তারপরে তিনি যখন ঘটনাচক্রে চালিত হয়ে প্রথমে নাটক ও পরে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন দেখা গিয়েছিল যে— পাশ্চাত্য কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সমাহৃত হয়েছে। তখন দেখা গিয়েছিল যে, তাঁর সৃষ্টির ফলে বাংলা সাহিত্যের গতি ভিন্নমুখী হয়ে গিয়েছে ও বাংলা কাব্যের প্রকৃতিও বদলে গিয়েছে। বিদেশী কাব্যের সম্পদ আহরণ করে মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে নতুন একটি আকর্ষণী শক্তির সঞ্চার করেছিলেন। গাম্ভীর্যে ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্য সেই প্রথম সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ কবিদের মধ্যে মিলটনের উদাত্ত গম্ভীর ছন্দধ্বনি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ভার্জিলের শব্দসম্পদ তাঁর মধ্যে নিজের মাতৃভাষার শব্দসম্পদ বর্ধিত করবার আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিল। মহাকবি কালিদাসের সৌন্দর্য কল্পনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির যে সম্বন্ধবোধ— কালিদাসের শকুন্তলায় ও ভবভূতির উত্তররামচরিতে পাওয়া যায়, সেসব তাঁর কল্পনার উৎসমূলে প্রেরণা যুগিয়েছিল। সুতরাং— এহেন কবি মধুসূদন যখন কাব্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্য একটি নতুন পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিল। নবযুগের বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম কবি ছিলেন, যিনি বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে— বাংলা কাব্যে শুধুমাত্র বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জনধ্বনি অথবা বেণুবীণানিক্কণ ধ্বনিত হয় না; বরং যেকোন প্রতিভাশালী কবিই বাংলা ভাষায় ভেরীর সুগম্ভীর রবও প্রকাশ করতে সমর্থ। আর এই কারণেই মধুসূদনকে বাংলা কাব্যের নবযুগের প্রতিষ্ঠাতা বলা সার্থক।#