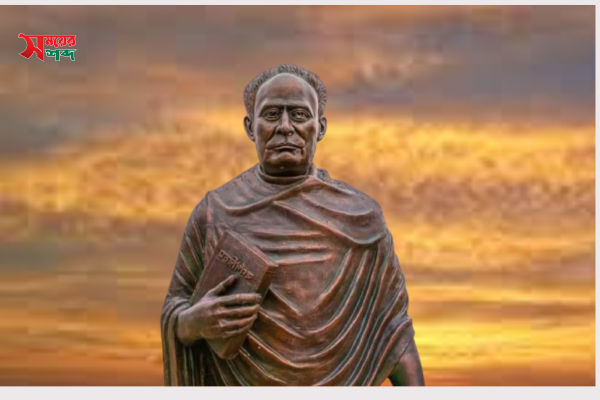

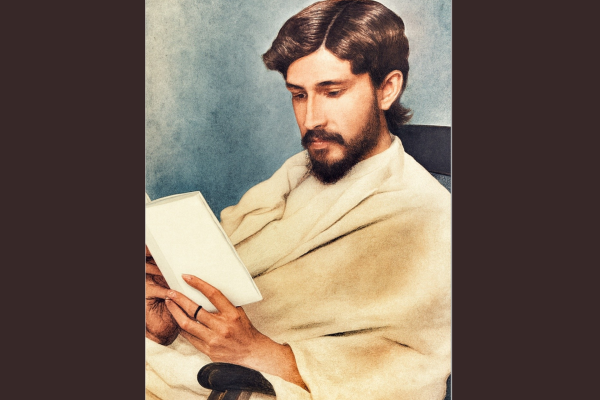

প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ

জীবনানন্দ দাশ মূলতঃ একজন কবি, এবং একান্তভাবে কাব্যচিন্তায় নিমজ্জিত থাকলেও, একইসাথে কিছু মননমূলক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। আর তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই যে কবিতা বিষয়ক ছিল, একথা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তাঁর রচনাবলী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর আত্মচারিত্রিক কাব্য—‘ধূসর পান্ডুলিপি’র প্রায় সমসময় থেকেই কবিতা লেখার ফাঁকে ফাঁকে কবিতার বিষয়ে নিজের কিছু ভাবনা ধারণাও লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এবং…