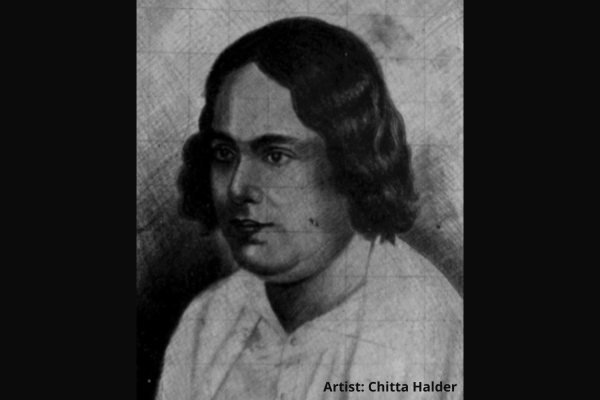

কাজী নজরুল ইসলাম ও তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ

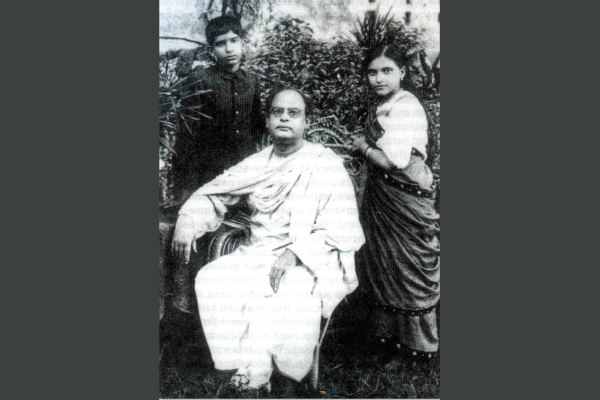

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে চার-পাঁচমাস ব্যাপী তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন দুর্বারগতিতে চলেছিল। স্বামী সচ্চিদানন্দ সেই আন্দোলনের সভাপতি ছিলেন। আন্দোলনটির পরিচালকদের মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দ— আসানসোলের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। আর আন্দোলনটির প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল তখন হুগলি শহরের মোগলপুরা লেনের বাড়িতে থাকতেন। অধুনা বিস্মৃত কিন্তু বৃটিশ আমলের বাংলার…